本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

電子書籍の三省懇談会とこれからのメディア展開 開催報告 電子書籍(1)国内動向および電子書籍のクロスメディア事例

電子書籍の三省懇談会とこれからのメディア展開【クロスメディア研究会セミナー】

電子書籍(1)国内動向および電子書籍のクロスメディア事例

米国を中心とした電子書籍ビジネスの動向

株式会社情報通信総合研究所

副主任研究員

水野秀幸氏

電子書籍の市場感

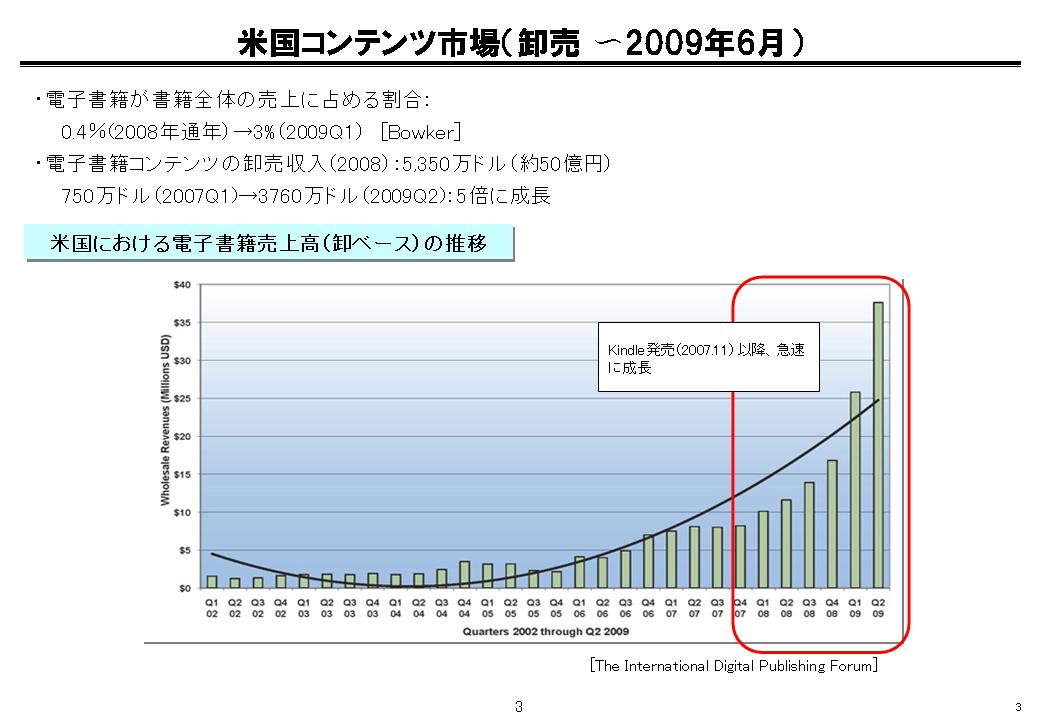

図1は米国の電子書籍コンテンツの売上げを示したものになります。2010年2月の段階で一番新しかったデータで、2009年6月までの四半期ごとの卸売りの売上高になります。2007年第4四半期以降急成長しています。この時期にAmazonのKindleが発売されたので、その影響がかなり大きかったことが分かります。これは卸売の数字ですが、小売りは卸売価格の約2倍です。

(図1)

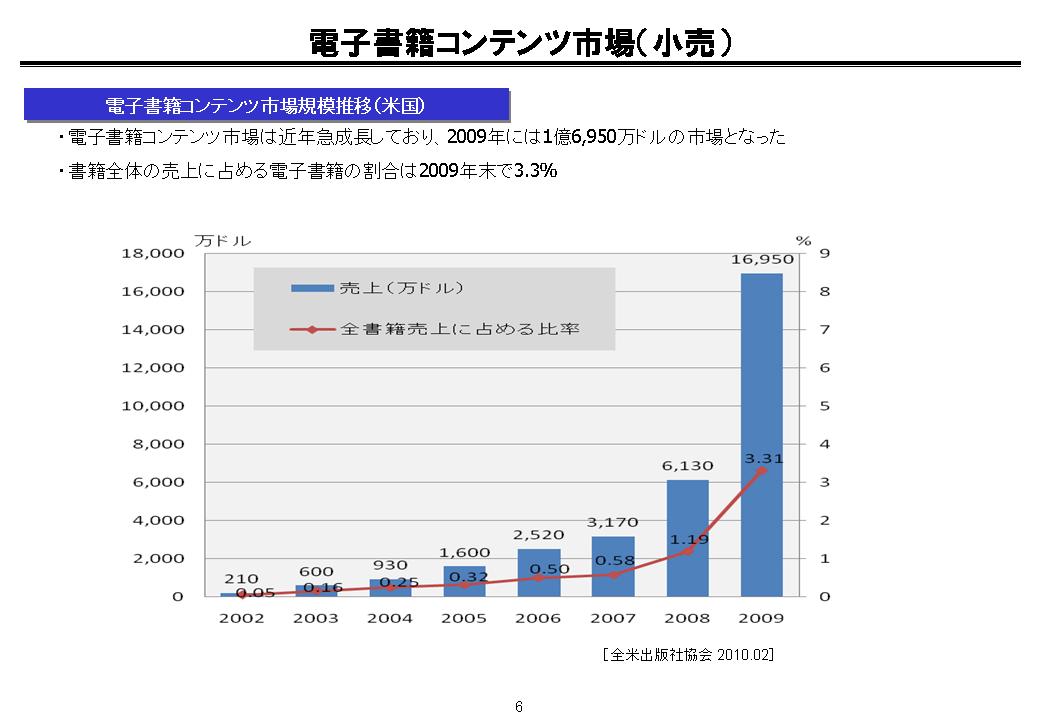

図2は、全米出版社協会が発表している2010年2月の小売のデータです。2009年に1億6950万ドルの市場になっています。

(図2)

米国での、書籍全体に対して電子書籍の売上比率が図2の折れ線グラフです。2009年末で3.3%、100冊のうち97冊はやはり紙の本が売れていることになります。さらに、2010年上半期には8.3%になっています。全米出版社協会のリリースの内容では「この伸びはKindleとiPadのヒットが原因だ」と分析をしています。

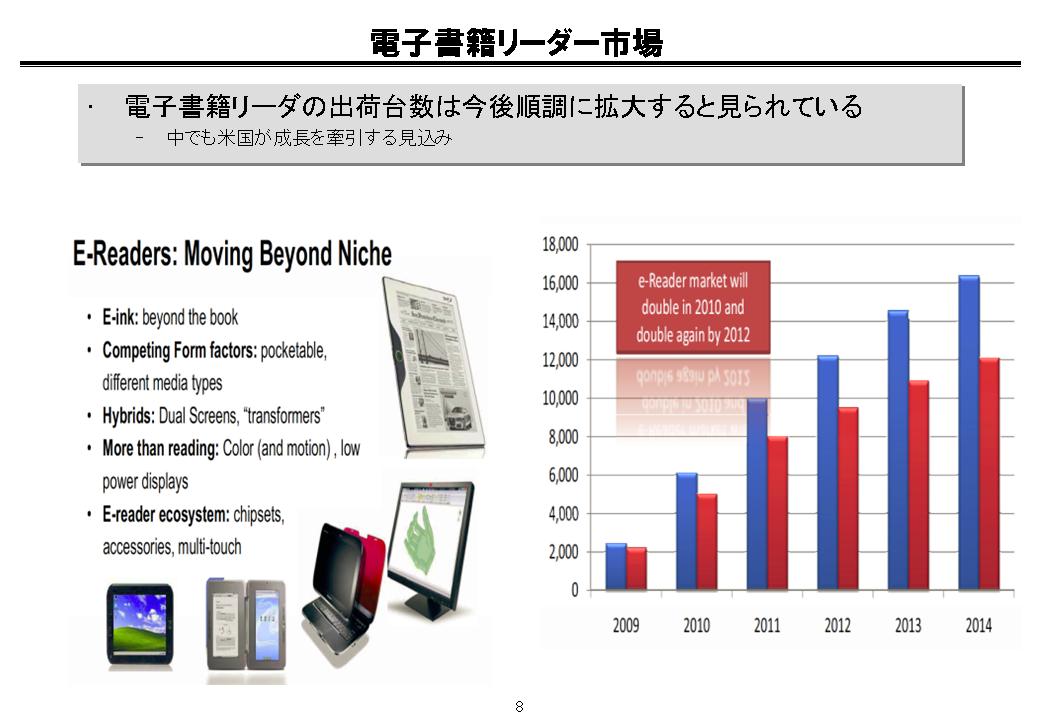

続いて、端末側の市場です。図3は2010年1月のCES(インターナショナル・コンシューマ・エレクトロニクス・ショー)でのデータです。

(図3)

青棒グラフは世界での電子端末の売上予測で、赤棒グラフは米国での売上予測です。世界中で伸びていることが分りますが、多くが米国によることが示されています。

電子書籍端末は長い歴史を持っています。米国では端末のことをE-book Readerと呼んでいましたが、今年のCESからE-Readerとなりました。iPadをイメージしていただければ分りますが、bookだけではないということを示したのです。Kindleもブログが読めたりメールができますが、こういった端末を今年の1月のCESから総称してE-Readerと呼ぶようになりました。「Moving Beyond Niche」、ニッチではなくなるよ、ということです。

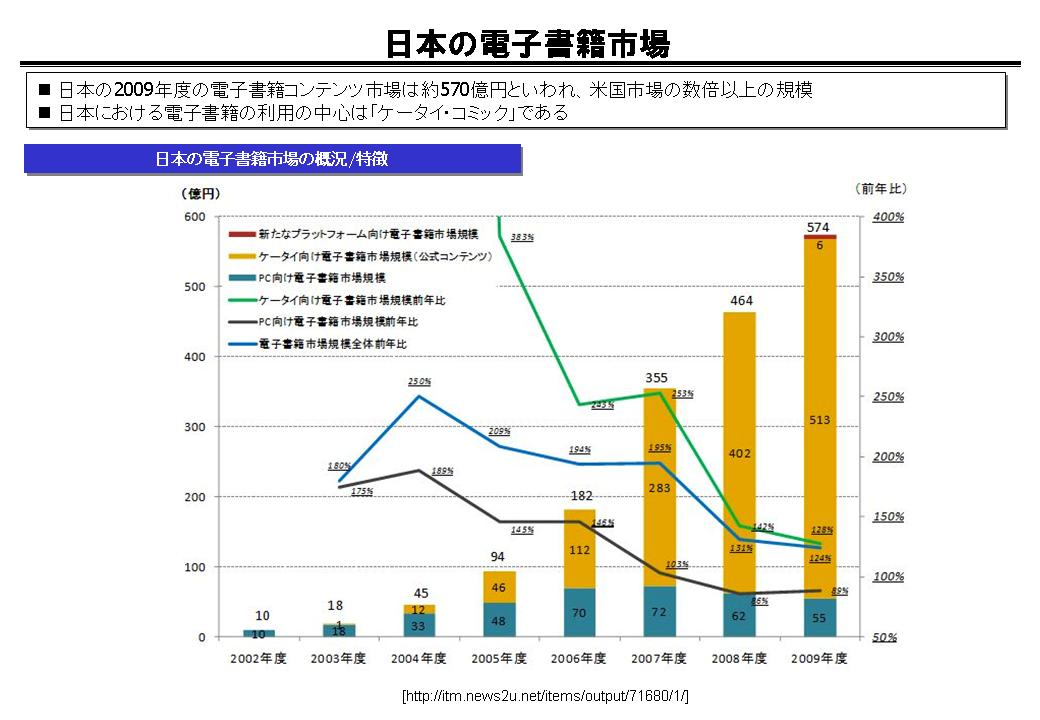

日本の電子書籍市場は570億円といわれています(図4)。2009年の段階では米国の数倍以上の規模があります。米国が伸びているといっても日本の方がはるかに大きいということです。574億円の売上のほとんどが携帯向け電子書籍市場で、これはケータイ・コミックを指しています。日本の電子書籍市場を引っ張っているのは携帯マンガということになります。

(図4)

米国市場の概観と通信環境

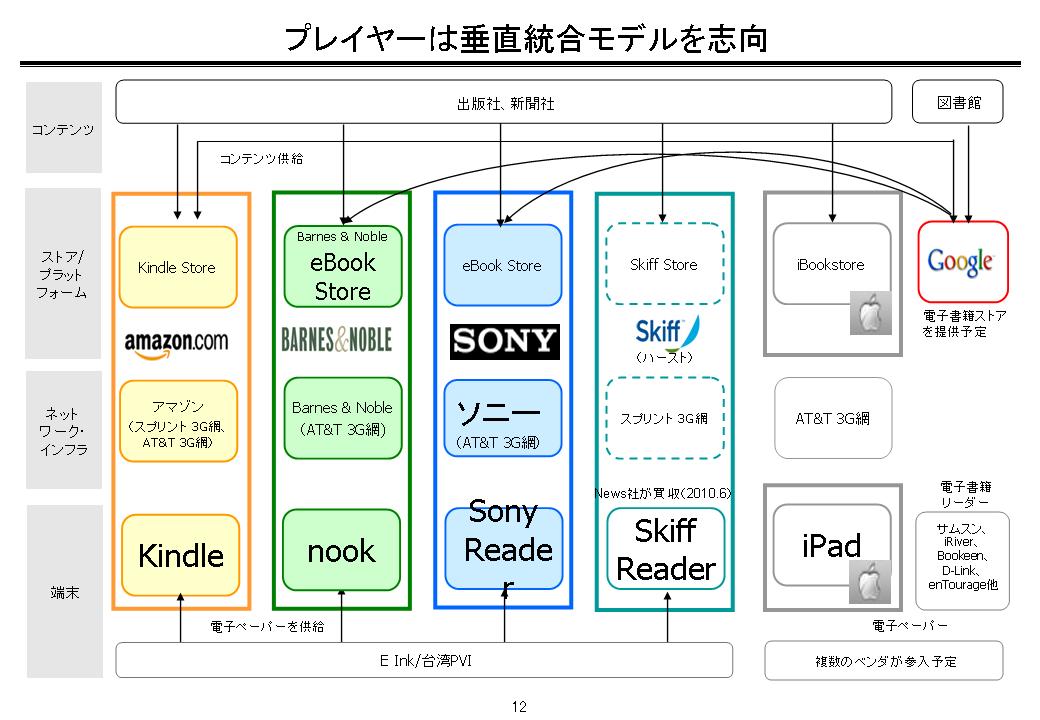

次に米国の市場をもう少し掘り下げてみます。メインのプレイヤーは図5です。

(図5)

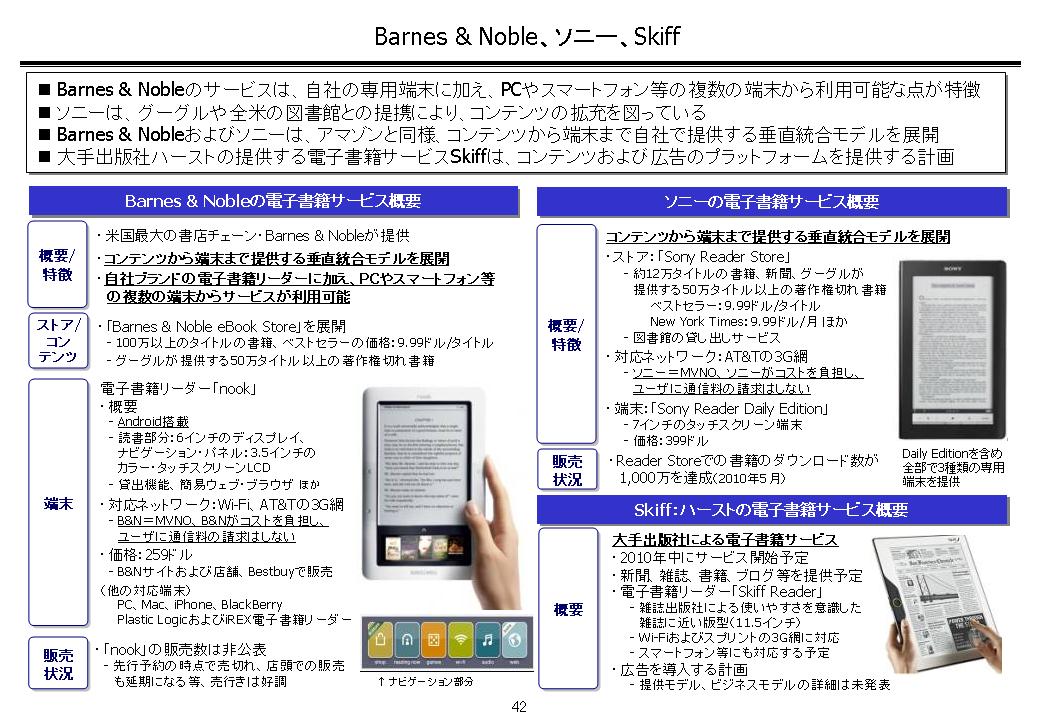

Barnes & Nobleは米国で最大の書店グループ、ハーストは大手の出版社です。これらは大きなストアを作り始め、ストア・インフラ・端末をセットで展開しようとしていました。例えば、Amazonであれば、本を販売するKindle Storeを持ち、端末はKindleがあって、Kindleの通信機能としてAmazonが提供しているネットワークも持っています。

Barnes & NobleはeBook Storeとnookという端末を持ち、同じくBarnes & Nobleが提供する3Gの携帯電話機能を使ってダウンロードできるようにしました。ソニーはSony Readerを出してeBook Storeを準備しています。また、ハーストも同じようにSkiff Readerを出してSkiff Storeを準備して、米国で3番手の携帯電話会社であるスプリントのネットワークを使って3点セットモデルを計画していたのですが、News社が買収しました。

これに対して、アップルはiBookstoreを出しました。通信機能は国ごとに違いますが、iPadという端末です。グーグルは電子書籍のストアをこれから準備しようとしています。特徴的なことは、端末はEPUBを使うので共通のフォーマットですから、EPUBに対応した端末であれば読めるということです。

このように、今のところ垂直統合の動きです。みんなが全部自分たちでやりたいと言っているような感じでが、垂直統合のプレイヤーがずっと垂直統合で勝ち続けるかは分りません。

電子書籍の端末は通信機能が付いたことで盛り上がってきました。それまでの電子書籍の端末はPCに接続して端末に移すというやり方をしていました。ところが、Kindleが通信機能を載せたことで一気に普及しました。

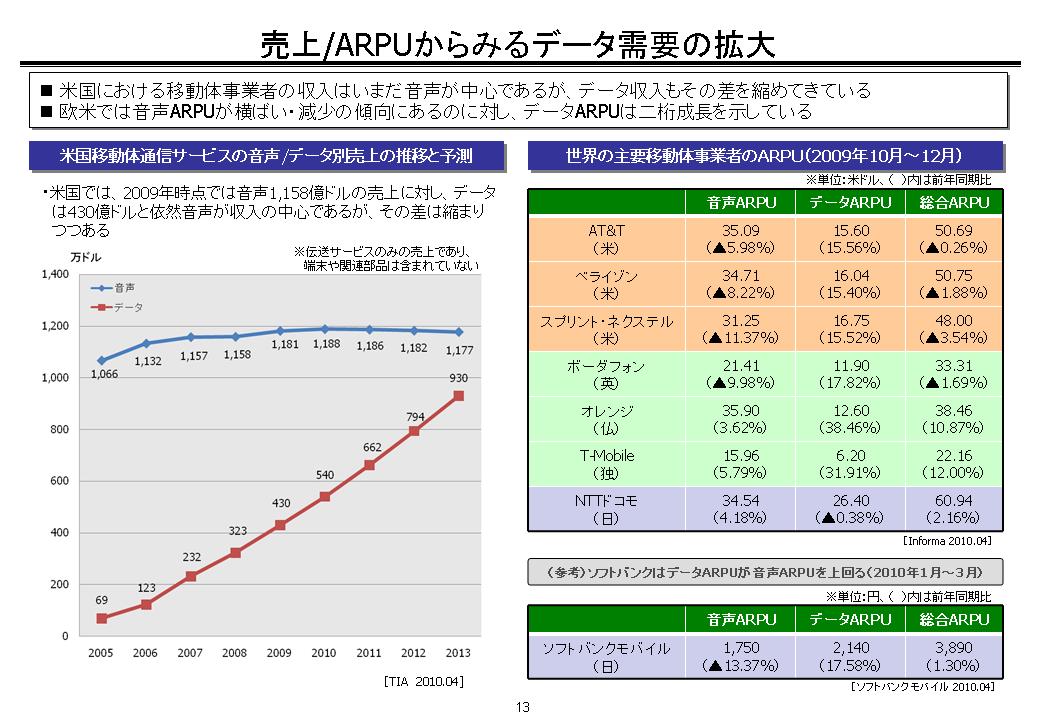

(図6)

図6は通信会社の売上状況です。青色の折れ線グラフは移動体通信サービスの音声の収入の推移で、赤色はデータの収入の推移です。音声というのは、「もしもしハイハイ」の電話の世界なのでもうあまり使わないのです。データは使われる用途が多ければ多いほど伸びていきます。音声の青色グラフは少しずつ落ちてきていて、データは伸びていて逆転しそうな状況です。

その右の表には、米国の3つのキャリアとイギリス、フランス、ドイツの最大手の携帯電話サービス会社が出ています。ARPUというのは携帯電話の利用者1人当りが月額何ドル払っているかという数字です。音声は、米国ではやはり減っています。これをカバーしたいのでデータが伸びています。しかし、トータルでは売上を落しています。そこで、従来の「もしもしハイハイ」の電話の使い方ではない電話の売り方をするために、一見、電話に見えない電子書籍端末にもSIMというカードを入れ、通信させて儲かるようにしたわけです。

最初、Kindleにはスプリント・ネクステルのSIMが入っていました。ところが、米国で最も力があるAT&Tは、Kindleの通信機をスプリント・ネクステルからAT&Tに入れ替えることに成功しました。ですから、現在発売されているKindle3の通信機能はAT&Tが提供しています。電子書籍は、彼らの新しい通信ビジネスの柱にはまだならないでしょうが、期待をしており、プッシュしている立場なのです。

この傾向はヨーロッパでも同じです。音声ARPUは頭打ちで、イギリスでは減っています。データARPUがやはりすごく伸びています。フランス、ドイツではデータARPUが携帯電話会社の収益を改善しているようです。

日本では、NTTドコモのデータARPUの収入が落ちています。日本ではモバイルインターネットが当たり前で、もともとマーケットがあり、その伸びが成熟してしまったということです。ソフトバンクモバイルは、データARPUが音声ARPUをすでに上回っています。こういうキャリアは世界中でソフトバンクテレコムだけです。これはiPhone、iPadを提供していることがあると思いますが、ご説明した通信事業側の事情もあるでしょう。

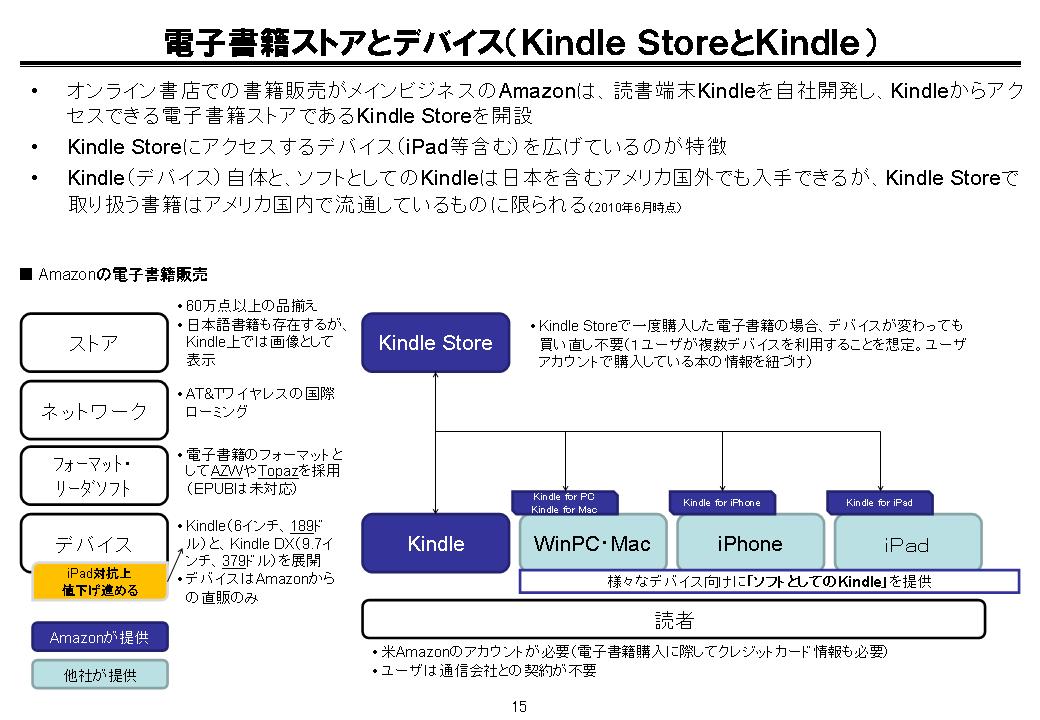

市場を切り開くAmazonのKindle

それぞれのプラットフォーマーの動きについて少し振り返ってみます。AmazonはKindleから3GでアクセスできるKindle Storeを立ち上げました。特徴的なのは、Kindle Storeで配布する電子書籍のコンテンツはKindleの端末だけで読めるわけではありません。今やライバルのiPhoneやiPad向けにもKindleアプリを出していて、iPhoneやiPadユーザーもKindle Storeで本を買うことができます。図7の青色の部分はAmazonでの提供、水色の部分はそれ以外での提供です。

(図7)

Kindleが売れたポイントは2つあります。

まず、通信回線がバンドルされていることです。これは画期的で、これによって電子書籍端末が便利になりました。もう1つは、電子書籍の方が紙よりもずっと安いということです。ベストセラーの新作は基本的に9.99ドルです。米国で新刊の単行本は通常27ドルくらいです。何万円か払ってKindleを買っても本をたくさん読む人にとっては長い目でみたら得だということになります。

7月19日にAmazonが発表したリリースによると、Amazonの売上の中では、ハードカバーよりもKindle版の方が売れているということです。ここ3ヶ月でハードカバー100冊に対してKindle版は143冊売れていて、さらに、ここ1ヶ月でみるとハードカバー100冊に対してKindle版は180冊売れている、1.8倍です。また、Kindleで無料版の本が出ていますが、これは含まれていないということなので、それを入れたら電子書籍の割合はもっと増えることになると述べています。

(2010年11月19日時点で)Kindle Storeには72.5万の本があります。ベストセラーは、9.99ドルで売られています。新聞や雑誌も売られています。新聞では、New York Timesは米国では19.99ドルで買えますし、The International Herald Tribuneという雑誌は米国では10ドルで買えます。これは3Gの通信機能が非常に効く分野です。Kindleの端末を持っていれば確実に届くわけです。米国の配達事情を考えるとこれが1つ大きい。それから、The International Herald Tribuneを定期購読すると月額33ドルです。Kindleで契約すると10ドルですから、やはり3分の1の値段で買えるわけです。確実だし安いので新聞を読む人には非常に便利です。

日本で英字新聞を購読しようとすると少し高いです。では、Kindleでは安いのかというと、やはり日本用の価格が付いています。WSJ(ウォール・ストリート・ジャーナル)は日本では買えないので値段が表示されません。なぜこんなに違うのかといえば、国際通信の料金がかかっているからです。

雑誌も安いです。Newsweekは月額2.99ドルです。Newsweekの発売日にKindleの契約者に送られてきます。Kindleの通信機能はWhispernetと呼ばれています。「ささやき」という意味です。気づかないうちに届いているということでしょう。

携帯電話契約は色々プランがあって複雑です。もちろん料金プランの分かりやすい国は1つもありません。Amazonが通信の側面でとても画期的だったのは、携帯電話契約の必要がないことでした。Kindleを買えば、通信はAmazonが肩代わりしてます。本の代金に通信料が乗っているのでユーザには通信料が全く見えないのです。実際はかかっているのに意識することがありません。ですから、Whispernetには2つの意味があって、黙っていても届くという意味と電話としての通信料金が見えないという意味です。

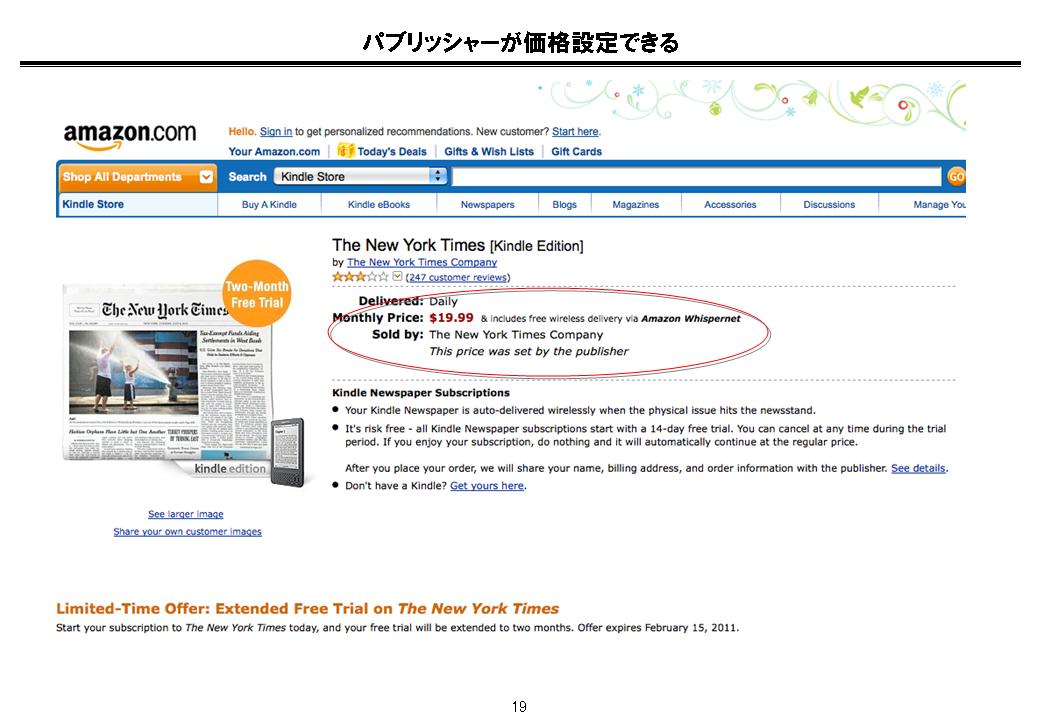

以前は、電子書籍の料金設定は出版社側にさせずにAmazonが決めていました。しかし、最近様子が変わってきました。

(図8)

図8によると、「New York Timesの19.99ドルには無線通信料金が含まれていて、これはAmazonのWhispernetを経由している」と書いてあります。さらに、「New York Times社がこれを販売していて、この値段はパブリッシャー側が決めている」ということですので、Amazonが設定した料金ではないということです。今は自由に設定権があり、それを使っている会社がたくさんあるようです。後ほど紹介しますが、30%とっているAppleのモデルをAmazonもやり始めたのでしょう。

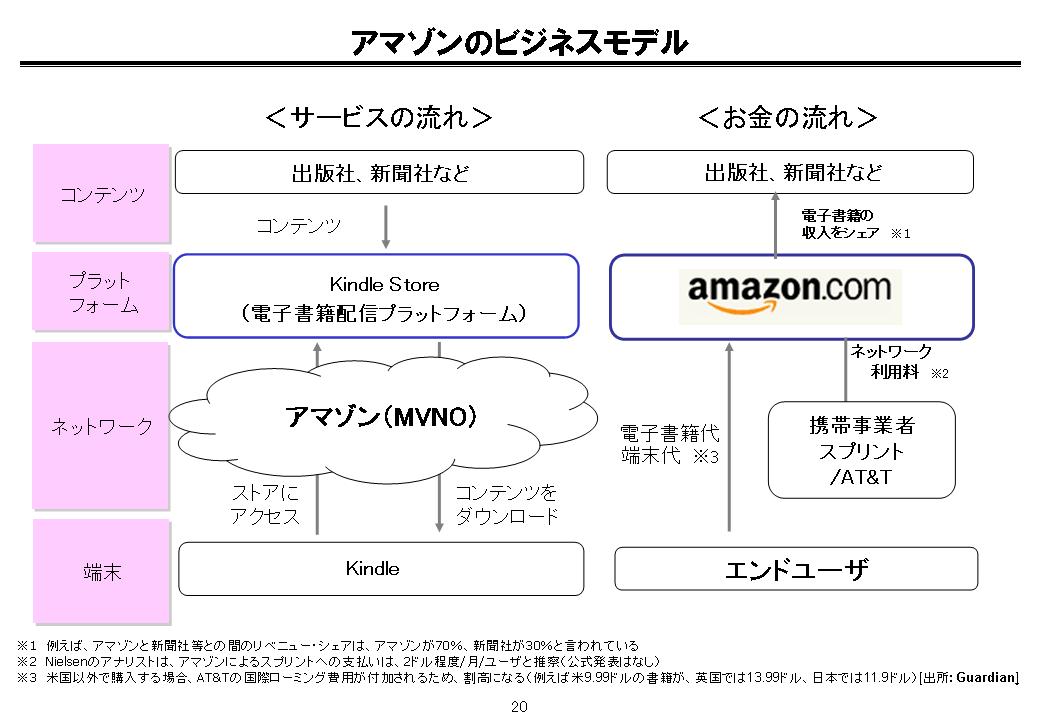

図9は、サービスの流れとお金の流れです。Amazonが通信機能を提供して、お金はAmazonが携帯電話会社に払っているということです。

(図9)

AppleのiPad/iPhone:注目度大だが審査がある

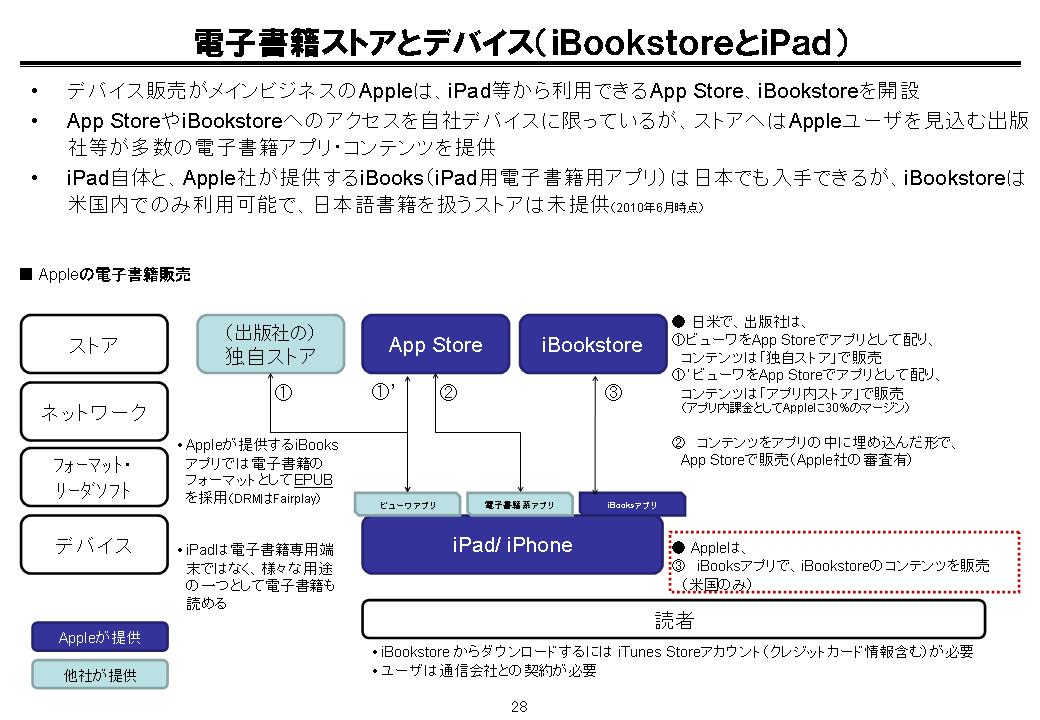

Kindle一強だったのがiPadの登場により、こちらで電子書籍を見る人がかなり多くなりました。Appleは端末を販売しiBookstoreというストアも準備しています。そして、iBookstoreでなくても書籍を買えます。

(図10)

(図11)

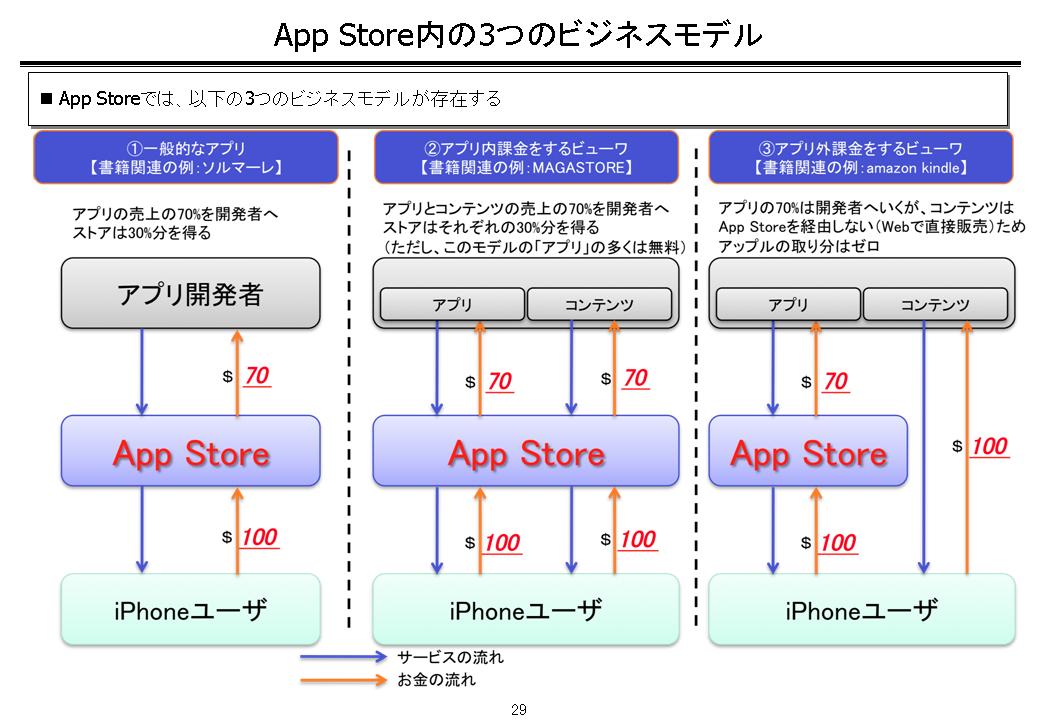

図11のように、iPad、iPhoneで電子書籍コンテンツを購入する方法は3つあります。1つは、アプリそのものが電子書籍になっているものです。最近話題になった「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら」がその例です。この本は、紙なら1,680円、アプリでは800円で、iPhone版が非常に売れました。仕組みとしては、電子書籍のアプリケーションを作ってApp Storeで100円で販売した場合、iPhoneユーザはAppleに対して100円を払いますが、そのうち30%をアップルが取り、70%を電子書籍の開発者に返すというモデルです。

2つ目は、アプリ内課金をするビューワを提供するという方法です。雑誌を見るためのビューワだけを提供して、アプリの中でコンテンツを買うという仕組みです。コンテンツ自体はApp Storeで販売しているのではなく、ビューワの中で販売しているということです。ビューワは無料でダウンロードできて、その中で雑誌を買うと有料になっています。雑誌を買う仕組みはiTunesの決済を使うのでAppleにお金を払うことになります。つまり、決済がAppleなのでやはり30%をAppleが取ります。

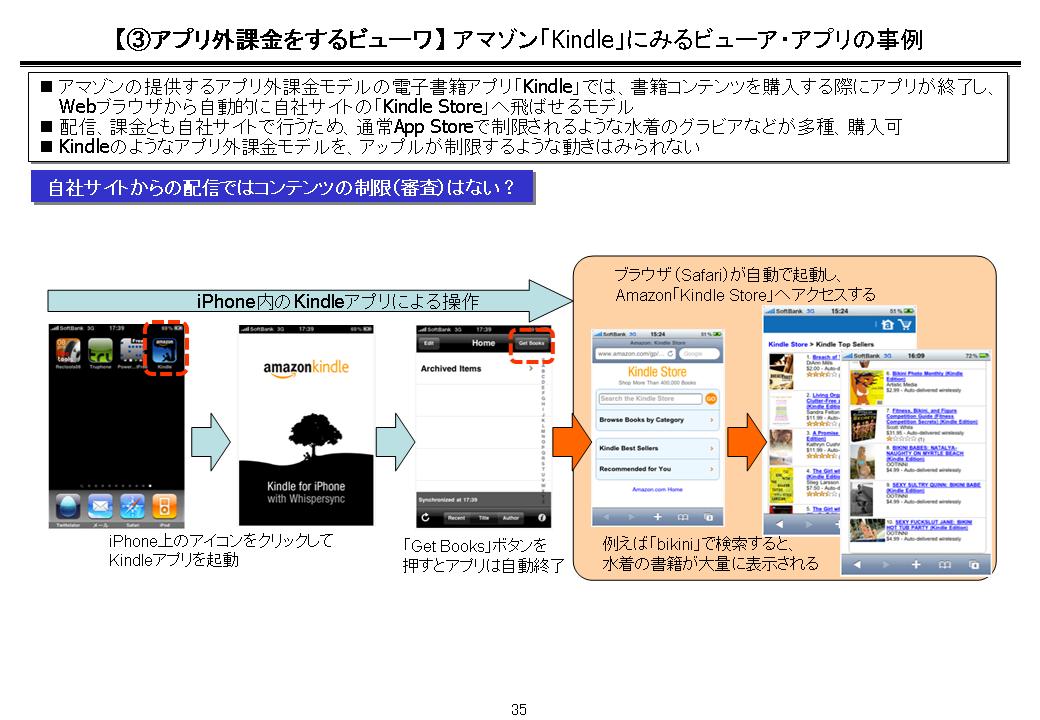

3つ目については図12もご覧ください。Kindleのアプリケーションは、iPhoneユーザが無料で使えます。iPhone内のKindleアプリで本や雑誌を買おうとして「Get Books」ボタンを押すとアプリは自動終了してブラウザが起動します。そして、本はAmazonのサイトで買うことになります。これはアップルの決済の仕組みを使わないので、Appleは30%を取ることができません。この仕組みをAppleは今のところ認めています。

(図12)

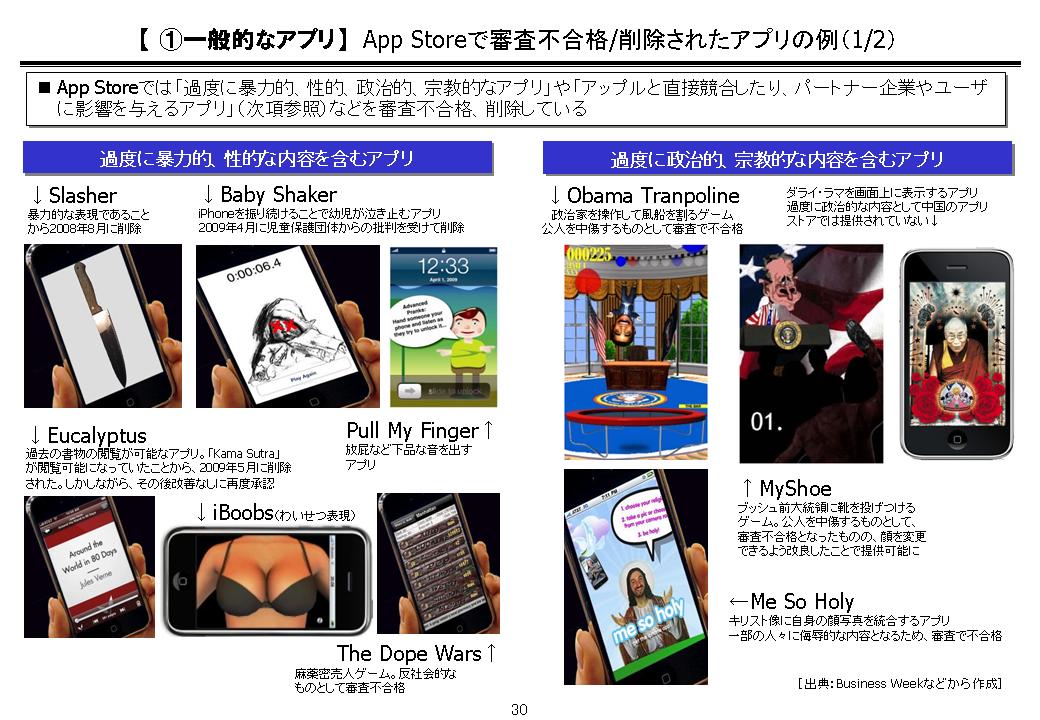

次は、こんなアプリが審査でダメになったということを紹介していきます。

(図13)

(図14)

なぜダメかという基準をAppleは全く明確にしません。例えばグラビア女優のアプリなどはApp Storeで公開後、削除されてしまいました。現在、アプリを提供する場合、肌の露出系は厳しいのです。男女問わず厳しくて削除されています。

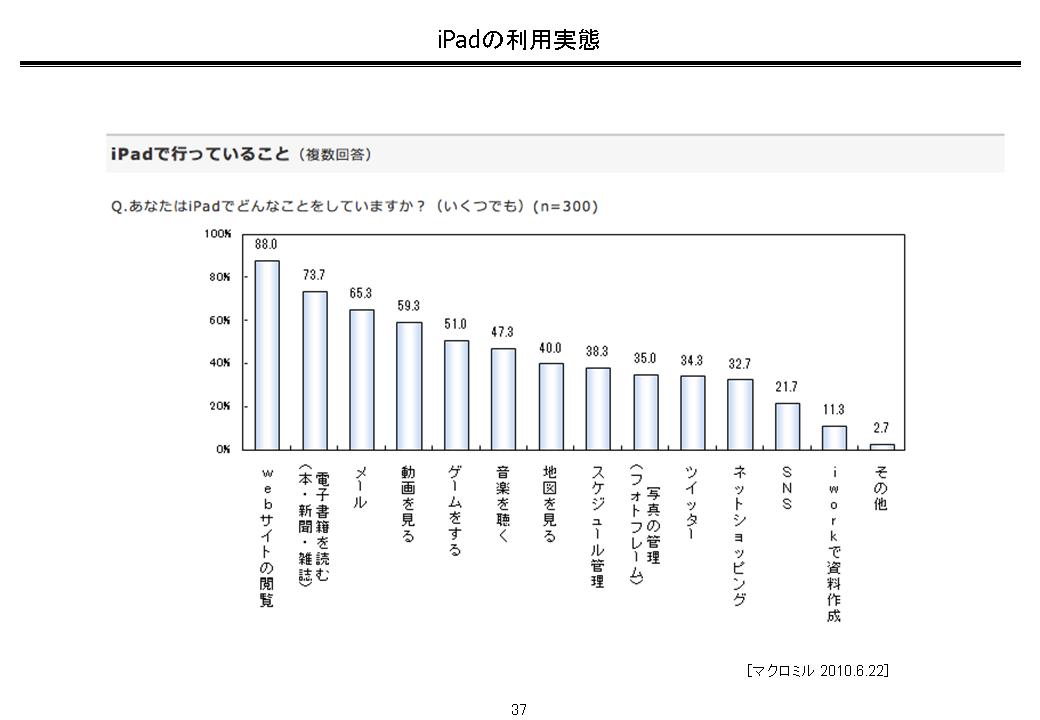

iPadの利用実態(図15)を見ると、一番多いのがWebサイトの閲覧です。電子書籍を読むというのは2番目になります。iPhoneになるとtwitterや音楽、ゲームが多いと思います。大きさの違いで用途が分かれているようです。

(図15)

その他の有力プレイヤー

図16には、その他のプレイヤーの動きをまとめてみました。

(図16)

(終了)

現実的な電子書籍の制作事例

有限会社CMパンチ

代表取締役

佐々木康彦氏

デバイス主導の「電子書籍元年」

2010年は電子書籍元年ということになっていますが、日本ではデバイス主導で始まっている話だと思っています。日本では携帯電話向けに約600億円の市場がすでに存在していたのですが、iPhoneというデバイスの登場でガラケー(既存の携帯電話端末)では反応しなかった層、つまり携帯電話の中で小説を読もうとは思わなかった世代が、iPhoneやiPadの画面の中でなら読んでもいいかなと思い始めたのです。

専用のデバイスということでは、Kindleがアメリカで話題になりました。そして、より読書に向いていそうなデバイスとしてiPadが登場しました。AppStoreの成功でコンテンツホルダーも期待を抱き、儲かるのではないかという皆の夢を刺激することになりました。

そして、2010年7月19日に米Amazonは同社がダウンロード販売している電子書籍の過去3カ月間の販売数が、初めてハードカバーの単行本の通信販売を上回ったと発表しました。

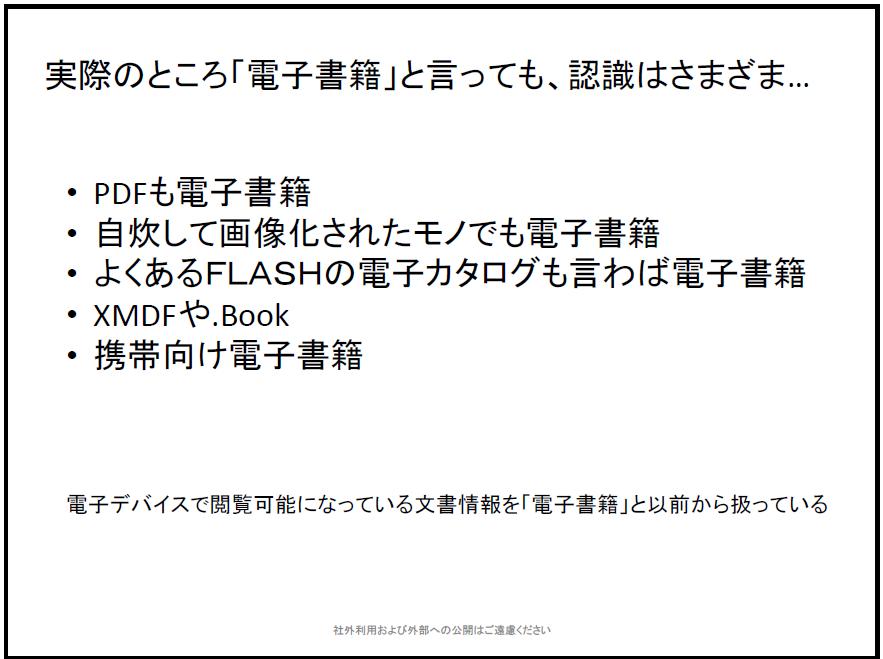

しかし、現場では「電子書籍って何なの?」というところから話が始まります。お客様がイメージしている電子書籍は、様々です。ですから、制作を請け負う立場の人や印刷会社のディレクターは、そのコンテクストが合うような打ち合わせをしていく能力を営業窓口の知識として持っていなければならないところでしょう(図1)。

(図1)

「電子書籍」という言葉が先行し、よく分からないままに「電子書籍元年」と言われている事の危うさ、そして、案件を頼む側、頼まれる側の認識のズレがそのままボタンの掛け違いになってビジネス上のトラブルになることも今後はあると考えています。

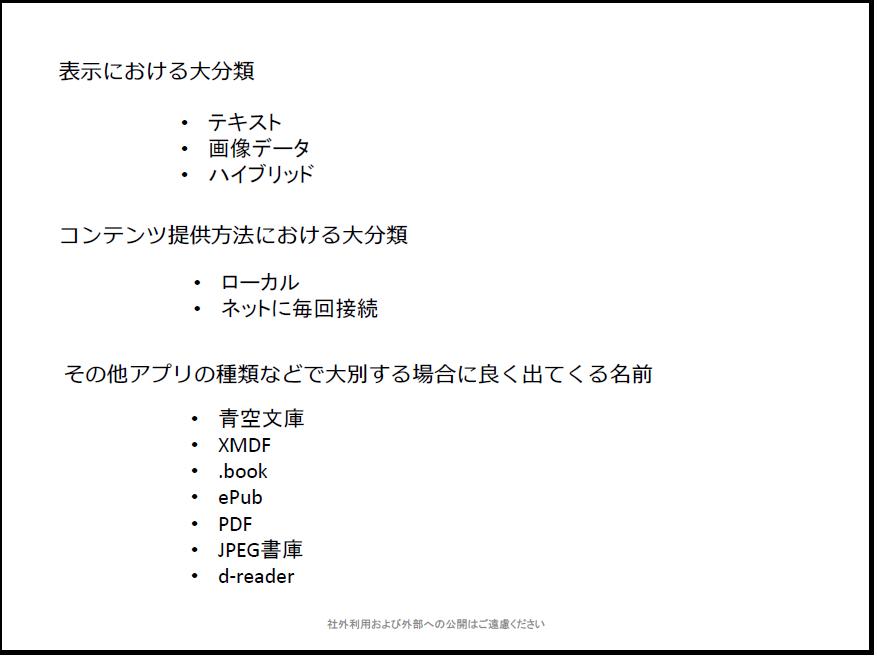

では、皆さんがお客様から実際に電子書籍をやりたいと依頼されたら、どのように要件を整理したら良いのでしょうか。まず表示における分類があります。テキストのデータを扱うもの。レンダリングをして画像データになっているもの。テキストと画像の両方を持つハイブリッドのもの。それから、コンテンツ提供方法における大分類があります。その他アプリの種類などで大別する場合によく出てくる名前を覚えておくと商談の場では、話しが進みやすく苦労しません(図2)。

(図2)

ユーザーエクスペリエンス

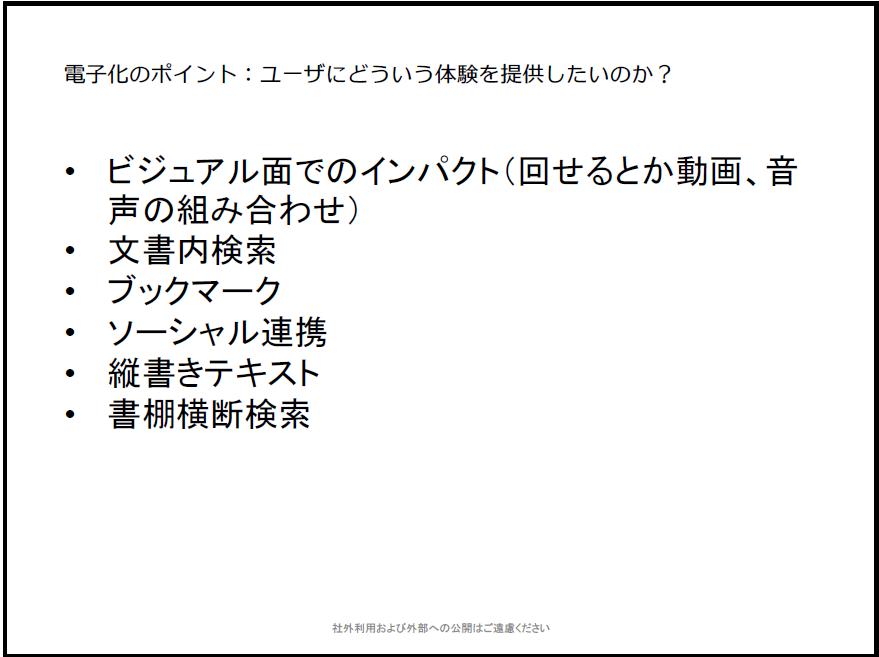

電子化のポイントとして、お客様にどういう体験をさせるのか、ユーザエクスペリエンスの話になります。

(図3)

図3にまとめましたが、どういう機能を持たせるかということが、その案件においてゴールとして適切なのかということになります。

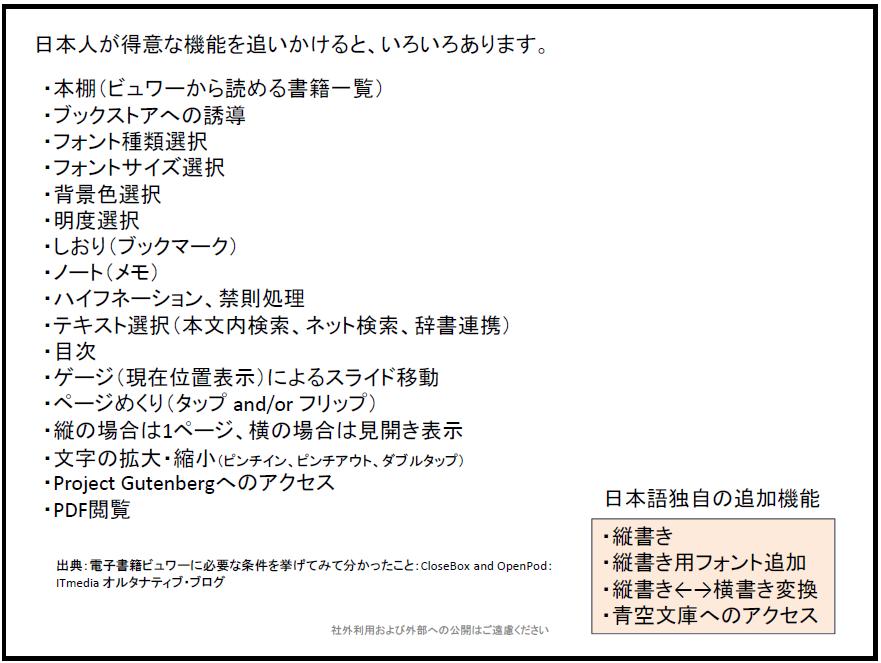

電子書籍ビュワーに必要な条件を並べてみると、読書体験というよりも何かの開発のようでちょっと違ってくる感じがしますが、日本人はこういうものが好きなのです。参考資料として出しておきます(図4)。

(図4)

あなたが創り出したいモノは何

情報産業という括りで考えたときに、流通する形は何でもよいのです。画面上に映されているテキストデータなのか、紙の上に出てきている文字なのか。コンテンツホルダーが気にしているところは、それがお金になるかどうかです。これを出版者側の担当者が上からの命令でやっていると、この時点で面倒臭くなるので、他社の事例を参考にするしかなくなります。そうなると日本特有の物まねコンテンツの乱造が始まる危険が出てくるのです。

物まねコンテンツの第1位になるのは、個別アプリとして配布されたWIREDです。Adobe InDesign CS5と拡張プラグインを使用して制作されて、iPad用のアプリとしてiTunesを通じて販売されています。販売するとAppleへ30%支払い義務が発生します。アドビ社の記者発表では、毎月7万円の使用料を払って、1冊売れるごとに数十セント支払うモデルでシステムを提供しているようです。

また、村上龍氏の「歌うクジラ」は、アプリの開発会社と組んで独自の開発をした事例です。村上氏のメルマガによると、1,500円で5,000部売れると、750万円入ってきて、それが採算ラインだということです。このくらいのレンジで仕事をするのは結構大変です。ハードルは高いです。

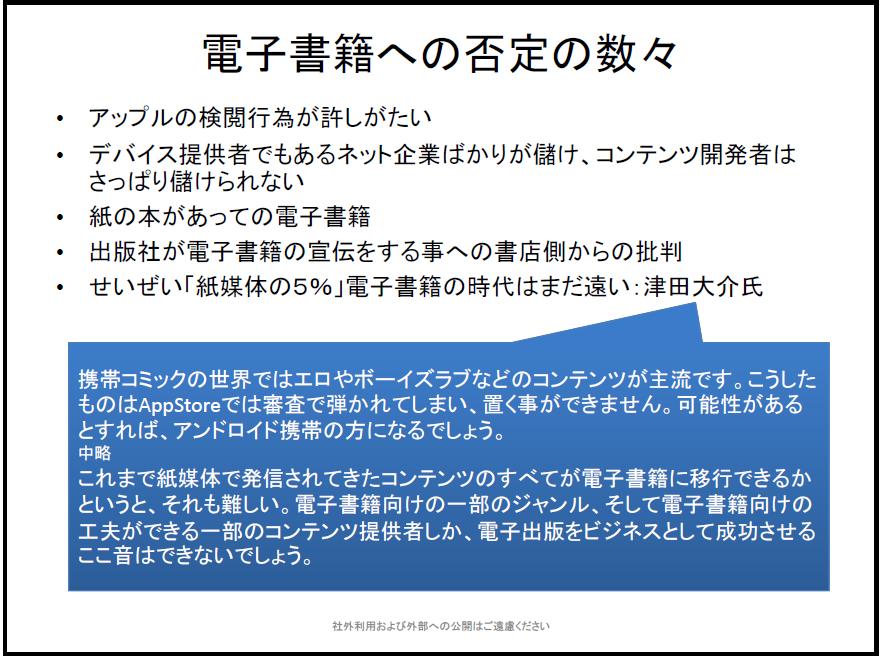

電子書籍への否定意見

最近リリースされて話題になっている本で、「別冊宝島 電子書籍の正体」があります。この本は、電子書籍は儲かるというのは幻想でiPadやKindleは成功するメディアの例にあてはまらない、電子書籍がビジネスとして儲からないという実情を伝えるものです。電子書籍ビジネスに興味あるビジネスマンが、「儲からないことを悟る」一冊であると書いてあります。

確かに、学ぶべき点もあるので読んでおいて損はないと思いますが、出版界というところで働いている人たちにとってはITベンダーがお金を持っていくことが不満のようです。もしくは、通信業者が新しいプレイヤーとして参入してお金を持っていくことを懸念しているということでしょか。

取次業者がNTTドコモやauと組んだ上で、取次業として取っていた従来のパーセンテージの中で収益構造が変わるのであれば、日本の商習慣の中では受け入れやすいのでしょう。そこにいきなり黒船が乗り込んできたようなものです。

電子書籍を否定する意見は様々です(図5)。

(図5)

印刷会社の方が出版社と組むのは結構面倒だと思います。出版社の頭を越えて何かをやるのは、日本の産業的なヒエラルキーの中で考えると無理だと思います。村上龍氏は、1つの出版社と組むと他社に悪いからという人間づきあいを考えて、出版とは付き合いのない制作会社と組むことを選んだようです。このように、日本では難しいのです。

また、津田大介氏はこの書籍の中で、「紙媒体の5%」くらいが売上が伴ってくるのではないかと述べています(図5)。コンテンツの幅ということでは、部数を稼ぐためにAndroid携帯を見据えていく必要があるようです。津田氏の言う通り、紙媒体で発信されてきたコンテンツのすべてが電子書籍に移行できるかは難しいです。ポイントは電子書籍向けの一部のジャンル、そして、電子書籍向けの工夫ができるコンテンツ提供者しか電子書籍をビジネスとして成功させることはできないでしょう。これが、一番重要なことです。

廃棄処分だったバックナンバーが商売になる

こういったことを考えても、Appleのアプリを開発する必要はないのです。皆さんは流行を考えて、Apple、iPadとおっしゃいますが、わざわざ何百万もかけてアプリを開発する必要はありません。

雑誌を発行して2ヶ月目以降はバックナンバーになり、書店から戻ってきて廃棄されます。しかし、出版社がオンラインにデータを置くことによって雑誌におけるロングテールのビジネスモデルを立ち上げることが可能になりました。

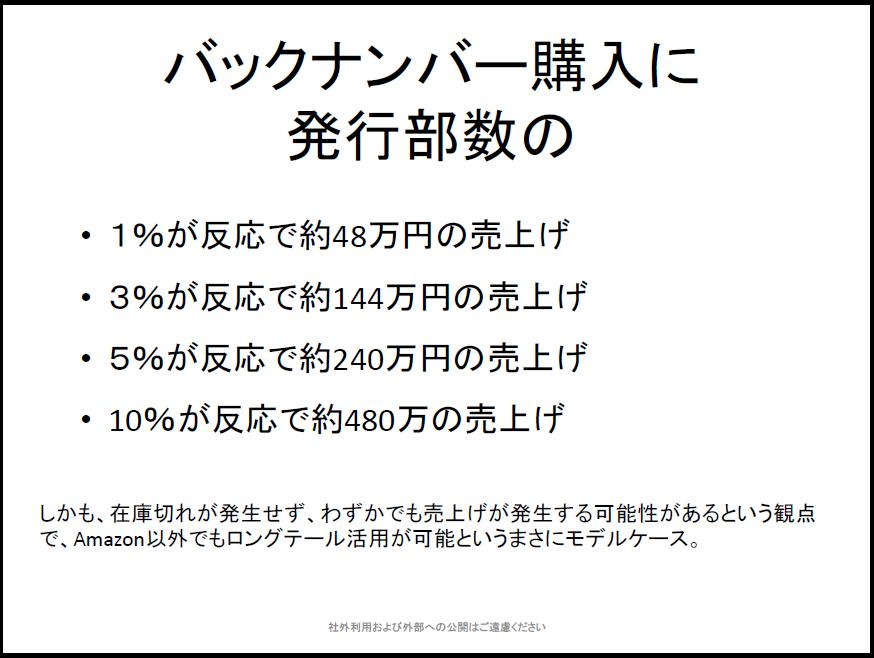

「週刊ダイヤモンド」がiPadで過去の特集記事を読めるように1部300円で売り出したことは、制作が簡単で利益率が高い出版の新しいビジネスモデルの事例になりました。つまり、JPEGのファイルが圧縮されて入っているだけの形のものをサーバーからダウンロードして34ページが300円です。ページ当り8.8円です。比較の対象となる数字が発行部数しかないので、次の数字で表します。

(図6)

(図7)

雑誌という媒体で考えた場合、2ヶ月後以降はほとんど利益を生み出さなかったものが、デジタルのファイルが勝手に売上をあげてくれるわけですから、いい商売なのではないでしょうか。

ただ、画像が書籍かなのかと言われると、これが本流になるのも少し寂しいものがあります。電子書籍元年と騒がれていても商売になっているのは、結局、画像のデータなのかというのではつまらないです。

ePubの可能性

では、もう少し電子書籍の可能性を考えてみましょう。デバイス連携の点ではKindleが優位です。すでにKindle for PC、Kindle for iPhoneという形で横の連携は取れています。

ePubは米国主導のオープンなフォーマットですが、ビュワーという観点からみると、PCではEPUBReader、iPhoneではiBooksだったり、1つのアプリで一気通貫にはなっていません。ファイルのフォーマット自体は開くことができます。

阪急コミュニケーションズが「20歳のときに知っておきたかったこと スタンフォード大学 集中講義」のプロモーションで無料配布したのが、日本でのePub形式でのプロモーション事例の一番手です。ePub形式をサポートするiPhoneアプリ「Stanza」などでも閲覧可能です。

カトキチが社名変更したテーブルマークでは、日本で最初にAppleのポッドキャスト機能を使って、「今月のオススメレシピ」とか「キャラクター弁当」などの情報をePub配信しました。毎月、自動的にiBooksの中にデータが入ってきます。これは、定期的にコンテンツを配布したいクライアントには最適なモデルです。

また、ホンダでは自社のバイクの特集記事を抜き刷りのようにして自社サイトからePubの記事として配信しています。今までは雑誌の中でしか接触がなかった人たちに向けて広告の接触面を増やすために、メーカーがWebとePubで雑誌記事を再配布した事例です。プロモーションとして提案するには非常に向いている形態です。私たちも現在、電子版JazzJapanの有料販売を開始して、制作と有料販売の仕組みのモデルを動かしているところです。

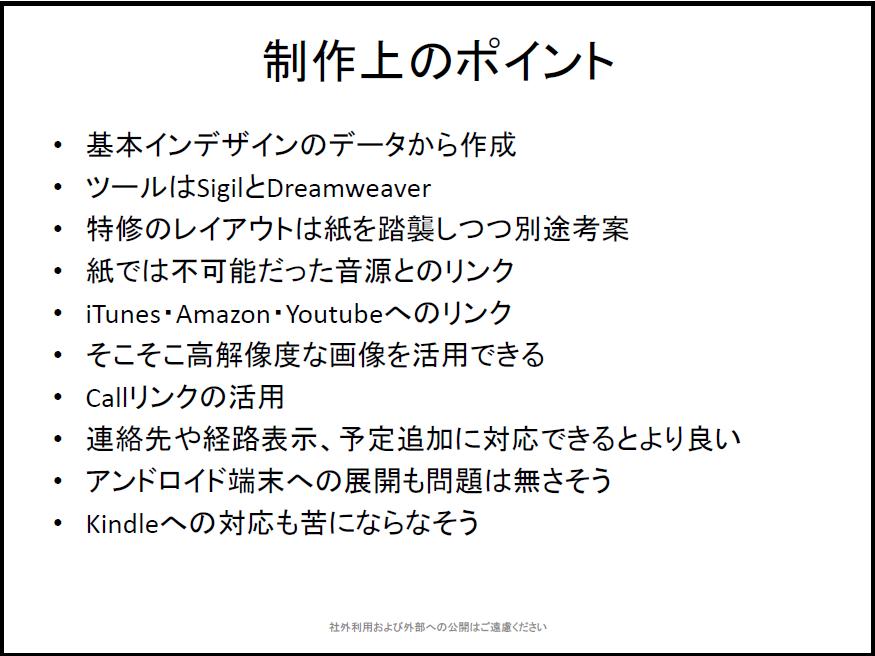

制作上のポイント

制作上のポイントを図にまとめてみました。

(図8)

Callリンクの活用については、iBooksにいれたePubのファイルはiPadでもiPhoneでも見ることができます。リンクボタンにCallというおまじないを付けると電話がかかる形に変更できます。サムスンからGalaxy Tabというデバイスが発売されますが、Android端末についてくるePubのリーダーでチェックしましたがほぼ問題はないです。

iPad、iPhoneのアプリの開発をしたら、Android用では追加のお金はどうなるのかという話が商談で出ます。実は、ePubで電子雑誌をやっている分にはほぼ何もせずにマーケットにコンテンツ投入することのメドがもう立っています。

実際に、Appleの製品の中で面倒なのは、ePubのファイルをiBooksに入れるところまでなのです。理由は、iBooksの日本語版がオープンしていないということに尽きるのです。Androidの場合は、Webページからボタンを押すと勝手にダウンロードできて本棚に入るのです。Appleの製品でできなかったことがAndroidの端末ではできることは、すでに実験して試しています。お金をかけずに電子の雑誌をやってみたいと言うお客様には、オープンなフォーマットとしてのePubですから、自信を持って紹介していただいて大丈夫です。

まとめ

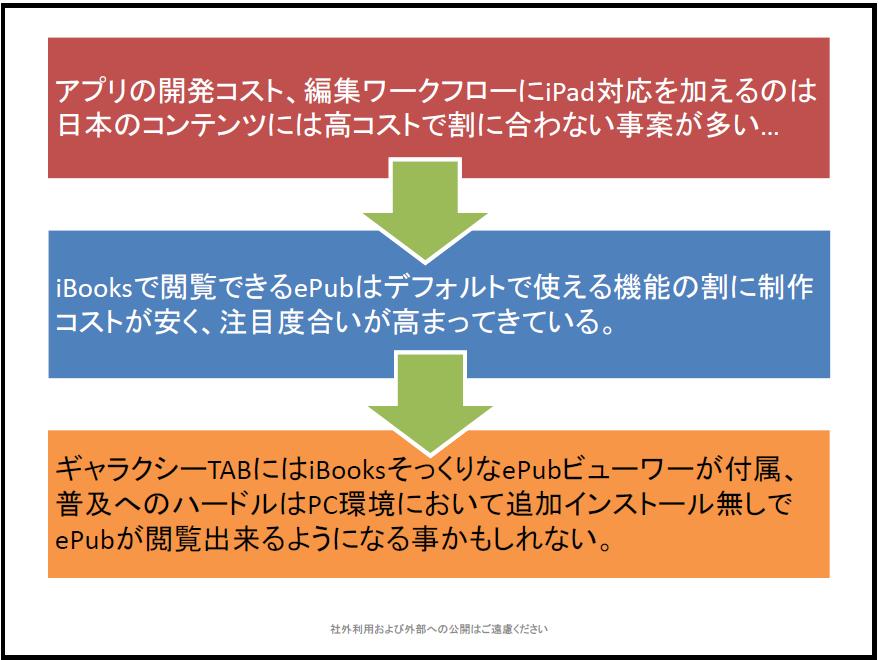

(図9)

図9に示したように、ワールドワイドで売れる雑誌であるなら別ですが、日本国内だけの部数に頼っている場合には、高コストで割に合わない事案が多いです。それから、iBooksで閲覧できるePubはデフォルトで使える機能の割に制作コストが安く、注目度合いが高まってきているというのは、例えば、デジタルカタログに付箋を付けたりハイライトを付けると追加料金がかかりますが、iBooksの場合には自動で使えるということです。コンテンツを作るだけのお金で大丈夫です。

2010年7月24日東京大学にて開催された電子書籍をテーマにしたシンポジウム『電子書籍の“衝撃”「コレがアレを殺す?」』で立花隆氏はイーブックイニシアティブジャパンの鈴木裕介氏の言葉を引用しながら、電子書籍の登場によって、出版業界に訪れる変化について次のように語っています。

・ベストセラーよりも10年売れる本を

・ロングテール現象(流通経費・在庫費用・処分費用ゼロ)

・売上げの半分以上がテール部分

・過去の出版物がすべて商売になる

しかし、現実はもう少し厳しいです。例えば、昔の記事を使うには許諾を取ったりすることがたいへんです。ポイントとなることをもう1度整理して、まとめといたします。

(図10)

(終了)

----------------------------------

【掲載にあたり】

セミナー開催時期からの変化として、iBooksから直接ePubを開くことができるようになっています。下記記事をご参考ください。

http://blogs.itmedia.co.jp/yasusasaki/2010/12/ibooksepub-05c6.html

-----------------------------

電子書籍はビジネスとしておいしいのか

ブレインハーツ株式会社

代表取締役会長

谷川耕一氏

CMパンチの佐々木康彦氏と一緒にビジネスを始めているブレインハーツの谷川です。私からは実際に電子書籍の制作の現場はどんな感じかという話をしたいと思います。

電子書籍の受け入れ方の日米の相違

(図1)

米国には電子書籍を受け入れる土壌があったと感じます。まず、もともと本が高いので電子化で本が安くなったことが評価されています。例えば、サンフランシスコには書店があまりありません。大規模な書店は2店ほどしかありません。デパートの売店とかスーパーの脇にちょっと本が置いてある程度です。日本に比べると本に触れる場所がはるかに少ないです。ですから、必然的に、Amazonや通販で買うことが普通になっています。さらに、買って物が届くまで読めない通販よりもすぐ読める電子書籍が成功するという要因があったと思うのです。

(図2)

これに対して日本では、デメリットが強調されています。紙より読みにくい、縦書きやルビに対応していない、この余白では嫌だとか色々と言います。こうして欲しいと言われれば、当然僕たちは作りますが、プログラムを書いてテストをするので出来上るまで1ヶ月はかかります。80万円前後の技術者の費用がかかります。最初の電子書籍の提案書の見積り費用は600万円を超えました。ただ、シリーズ化できる可能性があるので1冊当りで割れば安くなるかもしれないという話になったのですが、結局、進みませんでした。日本はこのように形から入って、最初から懐疑的です。担当者も上手くいかない理由を探しているようなところがあります。

紙に対して、電子化はプラスアルファの手間やコストがかかるという受け止め方をしているのです。また、販売するに当たってコピーコントロールがかけられなければ、絶対に販売ができないと決めつけています。さらに、ユーザ目線ではなくて、携帯キャリア、出版社、印刷会社が主導権争いをしているように見えてしまいます。僕たちとしては、早く勝ち馬が決まってくれてそれに乗りたいというのが本音です。ePubよりも良いものが出てくれば僕たちはそれに乗ればいいのだと思っているのです。既存の取次との関係を重視するのは悪いことではないですが、そのために乗り遅れてしまうのは、もったいない。取次との関係を悪くしないでできることはたくさんあると感じます。

紙の呪縛から解き放たれた電子書籍中心の発想

紙の呪縛から解き放たれないと電子書籍は新しいものにはならないということが見えてきました。「紙ありき」という発想では話が止まってしまう。最初、大風呂敷を広げても紙に立ち戻ると話が後戻りしてしまうのです。

それに対して、著者の方が動き出しています。村上龍氏は、出版社以外の会社と組んだ方が良いという判断で会社を設立しました。また、大沢在昌氏の新作は、電子書籍、ケータイ漫画、テレビドラマを同時展開という今まででは考えられなかったような角度から電子書籍を捉えています。「亡国のイージス」の福井晴敏氏は、記事の中で図3のように発言しています。

(図3)

僕たちが作っている「JAZZ JAPAN」という雑誌の中でも動画を入れる動きがあります。ですから、実際に使うかどうかわからなくても必ず動画のインタビューをしています。また、演奏している人の手だけ撮った映像、足だけ撮った映像があっても面白い。それを電子書籍に入れるという発想も出てきています。音楽は権利関係が難しくて、演奏の様子や音が入れられないなどありますので、その辺りをクリアすることも電子書籍の大きな課題です。

まったく新たな電子書籍中心の発想が必要

つまり、「紙ありき」ではなく、「電子ありき」で考えると新しい発想が生まれるのではないでしょうか。それは、紙を切り捨てるということではありません。紙は配るコストやストックするコストがあるわけですから、それなら電子はどうですかというという発想でもいいわけです。例えば、セミナーに来た人には電子で配るのは面倒なので紙で配り、東京のセミナーに来られない沖縄の人には電子で配れば便利です。また、カトキチさんのように、一度登録すれば毎月新コンテンツを自動的に配布するということは電子ならではです。

技術的に、電子書籍はDTPの世界よりもむしろWebの世界に近いことを認識すると発想はもっと広がると思います。リンクを埋め込むとかtwitterやSNSと連携するのは簡単にできるのが電子書籍です。

例えば、雑誌のコンテンツごとにアクセス解析をして、どの記事がどれくらい読まれたかとかどれくらいの時間滞在していたのかまで分析できるようになっていく。編集側はそこまで見てどんな記事を載せていくのか決めればよいわけです。現実に、電子書籍の中に埋め込んであるURLをクリックした数はとれます。PC関連雑誌で広告の資料請求ハガキが戻ってくるのはわずか数通という状態でした。電子書籍でクリックしてもらう方がはるかに簡単でしょう。

売るということを考えた場合は、1,500円の本を5,000冊売らなければ採算がとれないというのでは敷居が高いです。売れない本を出そうとしたとき、出版社側も買い取りや制作協力費という形で、数千部作るのに300万円前後という請求書が来ることもよく聞く話です。

しかし、電子書籍なら100万円あれば結構いいものが作れます。ストックのコストも配布コストもかかりません。それに対して100万円のマーケティング費を出すというベンダーやメーカーは実は結構いるのです。本屋さんに本を並べたいけれど、毎回300万円のコストをかけて本を作るのは難しい。しかし、電子書籍なら出せるということもあります。なおかつ、電子書籍の良いところは、100ページの本にして初めて本になるのではなく、紙の30ページ分くらいあれば、50ページ分の電子書籍になります。100ページ書くべきものを3分冊にして3冊出せば、本棚にその3冊が並びます。シリーズ化して本棚に並んでいけばそれがマーケティングだと判断できるメーカーさんもいっぱいいます。まずは、そういう人たちと商売をすると電子書籍が何かも分ってきますし、電子書籍の勘どころも分ってきて、さらにはコスト的にもペイするような仕事もできるのではないかと感じています。

単純に紙の置き換えをビジネスにしようとすると難しいですが、初めに「電子ありき」で考えると色々な可能性があり、また、色々なところからコストも出てくる可能性もあるということがここ数ヶ月の我々の結論の1つです。

(図4)

(終了)

電子出版の環境整備

総務省

情報流通行政局

情報流通振興課

統括補佐

松田昇剛氏

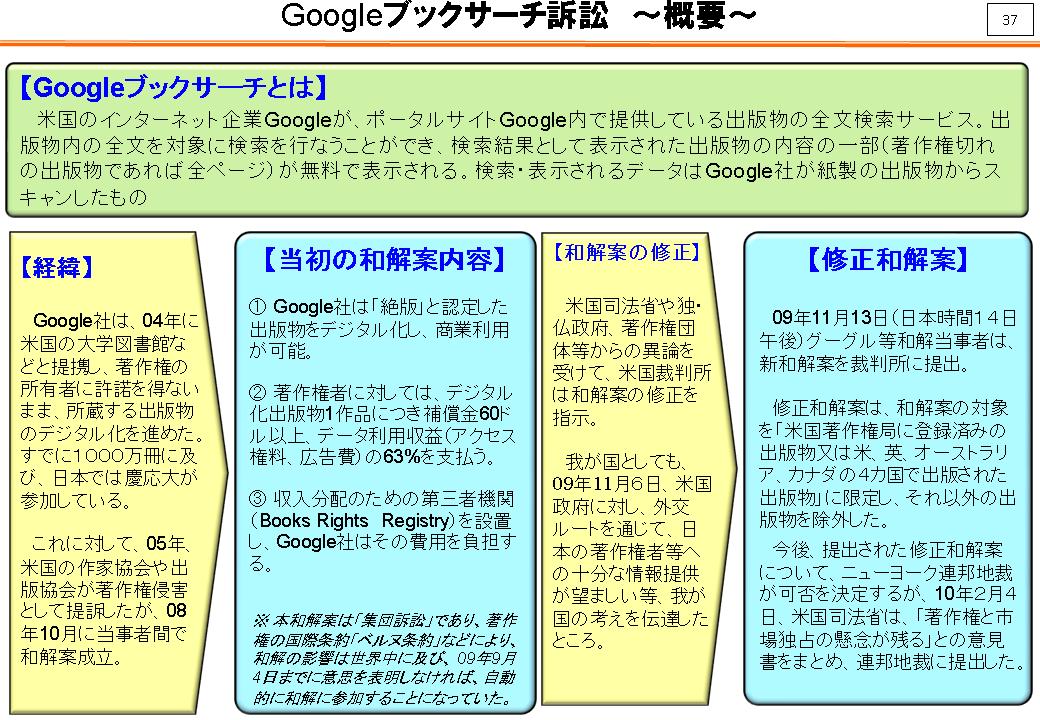

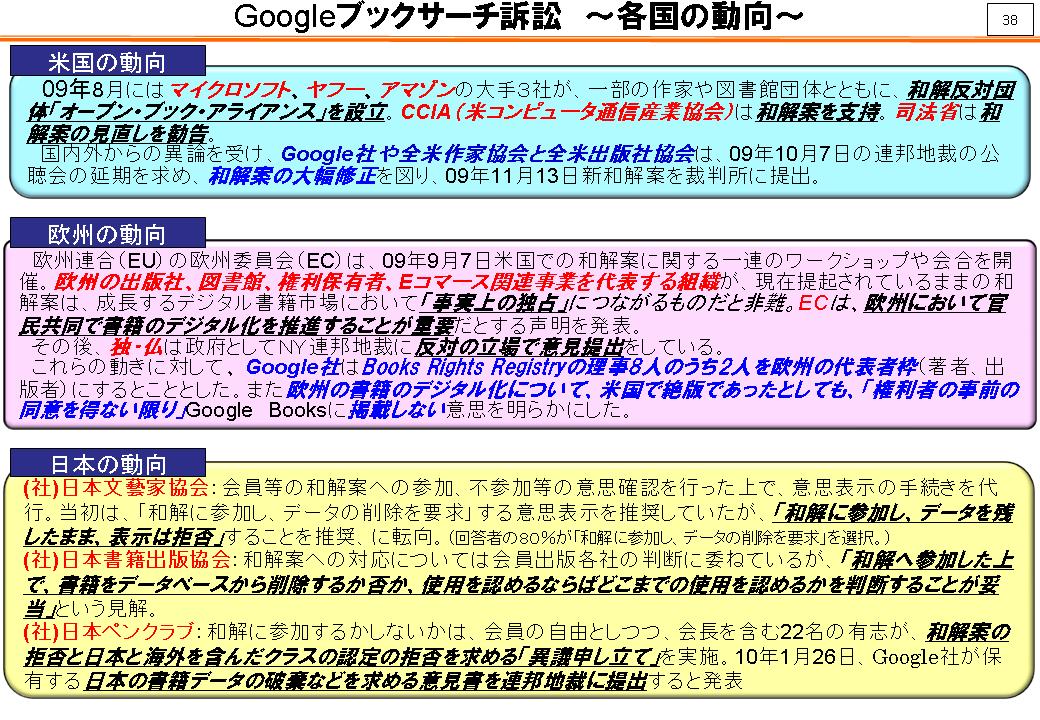

Googleブックサーチ訴訟概要

Googleブックサーチ訴訟(図1)が日本を騒がせる問題になっていましたが、2009年11月6日、米国政府に対して外交ルートを通じ、日本の著作権者などへの十分な情報提供が望ましいということを伝え、説明を求めました。ここに至るまで、総務省の他には文部科学省、外務省、経済産業省が集まり議論をしていました。それまで電子書籍やGoogleブックサーチなどの分野についての国の方針は1つもありませんでした。しかし結果的にはドイツやフランスの強い議論があったおかげで、図1の修正和解案に落ち着いたわけです。

(図1)

(図2)

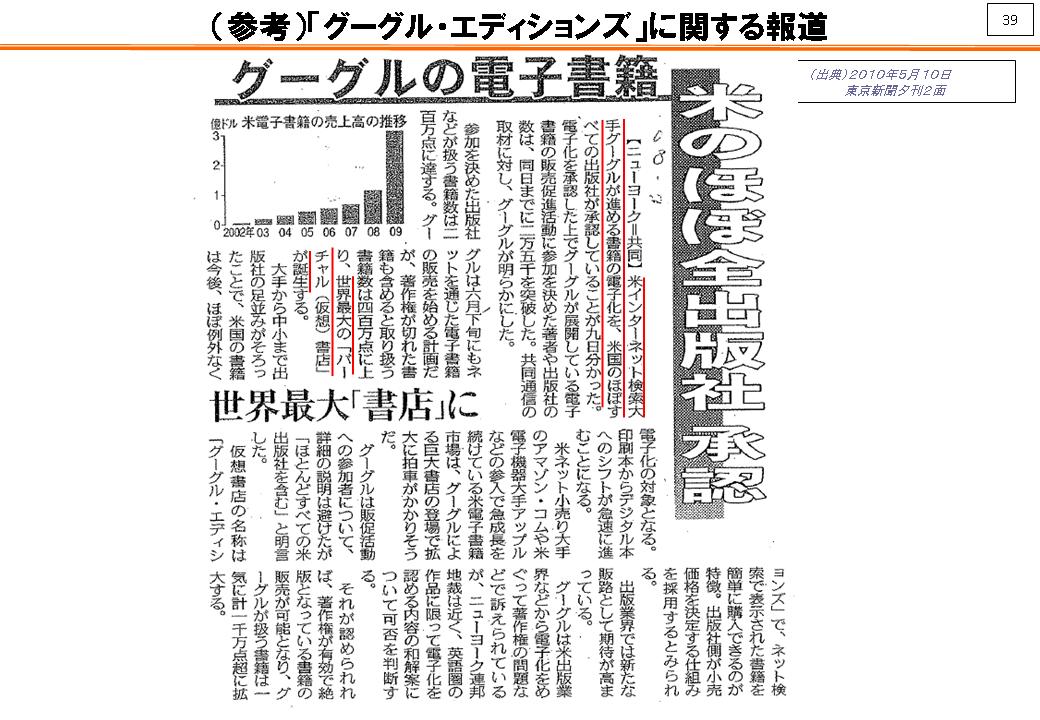

私はひとりの利用者として、便利なGoogleのサービスから日本の書籍が除かれるということは残念だという思いがあります。情報発信ということを考えても世界のGoogleの検索に日本の書籍が出て来ないというのはどうなのかと思いました。電子書籍の利用や提供で、国の間に格差が出るのではないかという懸念もあります。米国のほぼ全出版社の承認が取れて「Googleエディションズ」は世界最大のバーチャル書店になるのではないかと思われます(図3)。

(図3)

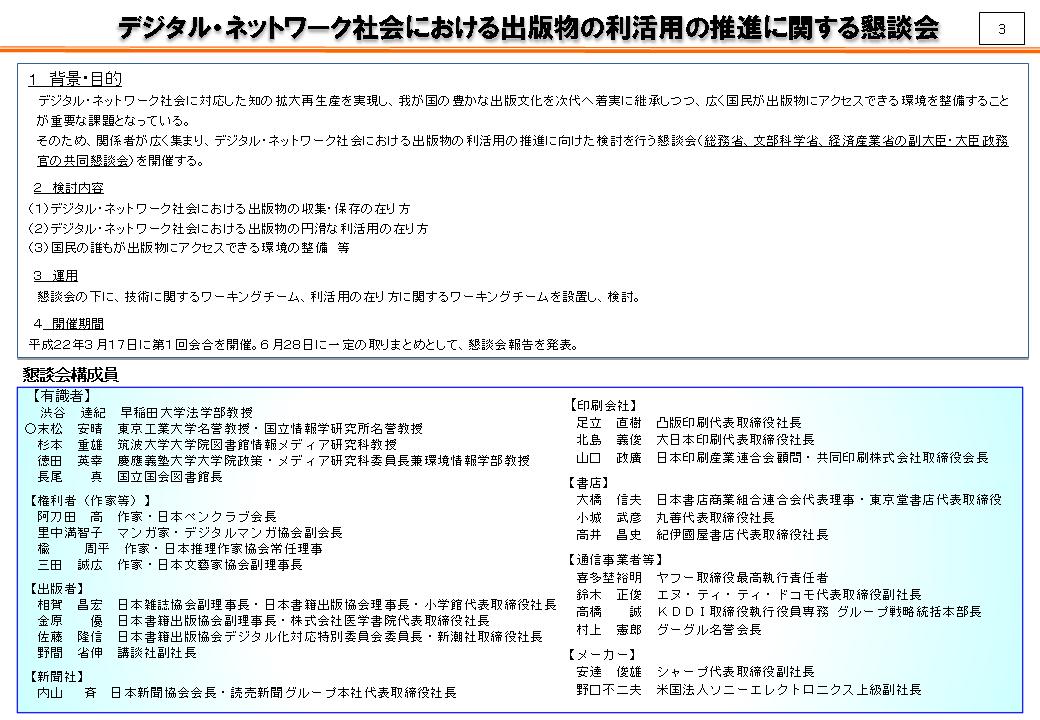

Googleという巨大なプラットフォームを基に商売をしていこうと米国が一致団結しているように見えます。そこで2009年の9月くらいから、出版社の方々、文藝家協会、印刷会社、ICT関係企業など30くらいの団体、企業にお話を伺いました。そして、当時の内藤総務副大臣、中川文部科学副大臣、経済産業省の近藤政務官の三者で話し合っていだたき、2010年3月より懇談会を開催しました。

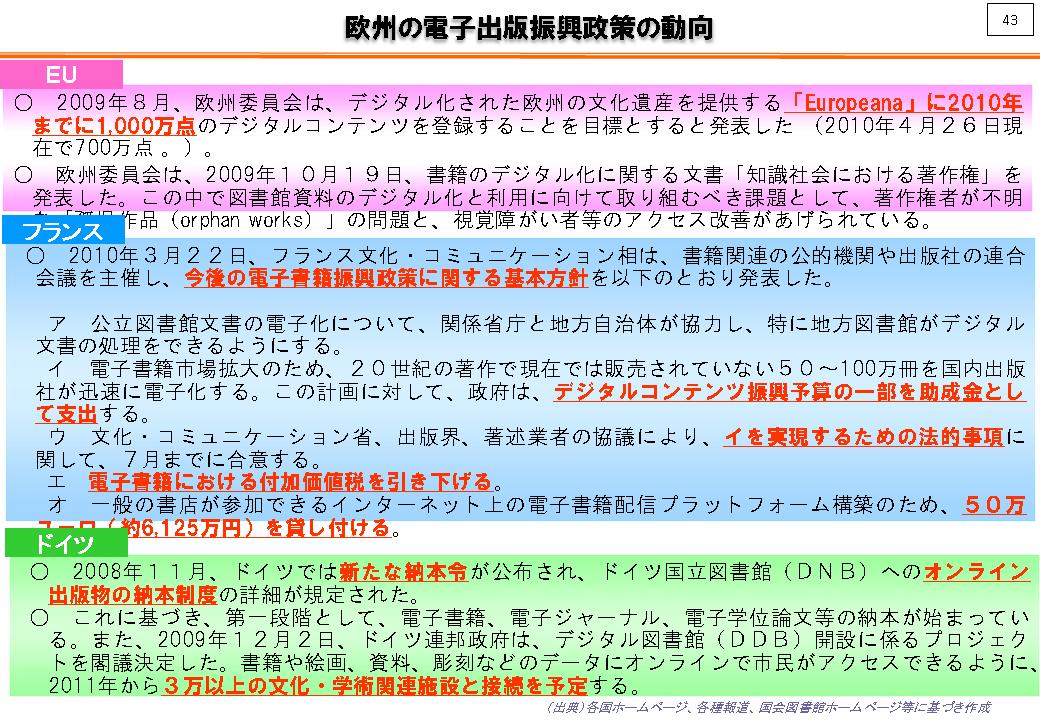

欧州、韓国、中国の動向

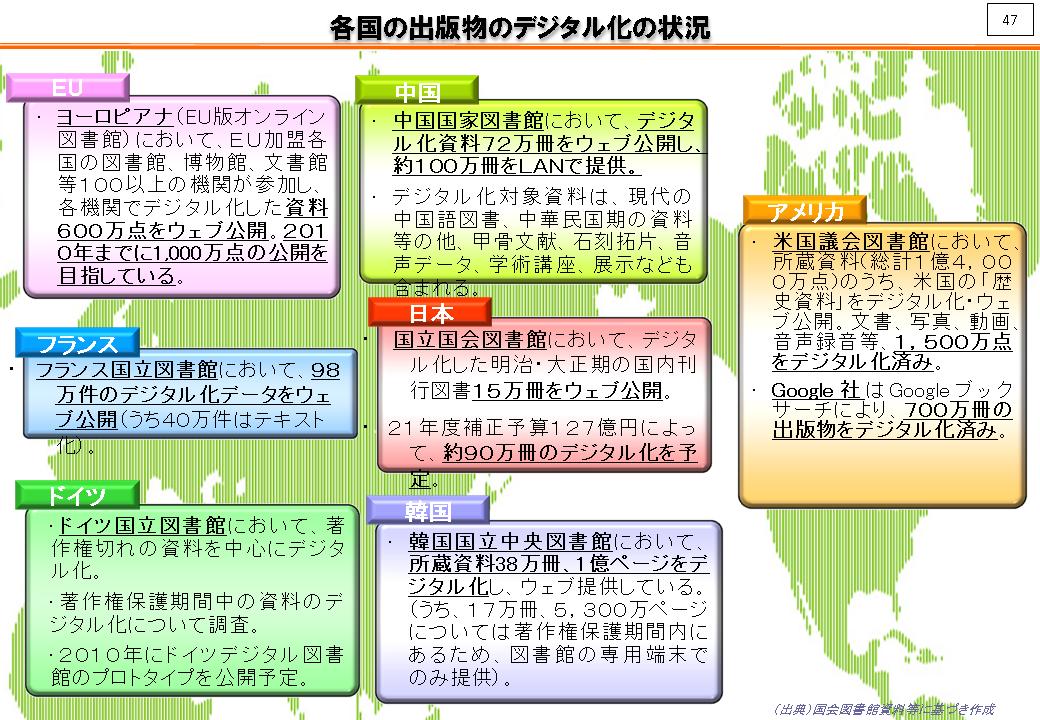

欧州も非常に力を入れています(図4)。EUでは、「Europeana」に2010年までに1,000万点のデジタルコンテンツを登録することを目標にすると発表しました。フランスは米国に対して非常に対抗意識があり、フランス版Googleを作るべきという意見が提案されていて、電子書籍については付加価値税を引き下げるという方針も示しています。フランスでは書籍には軽減税率が適用されていますので電子書籍についても同様にするということです。

(図4)

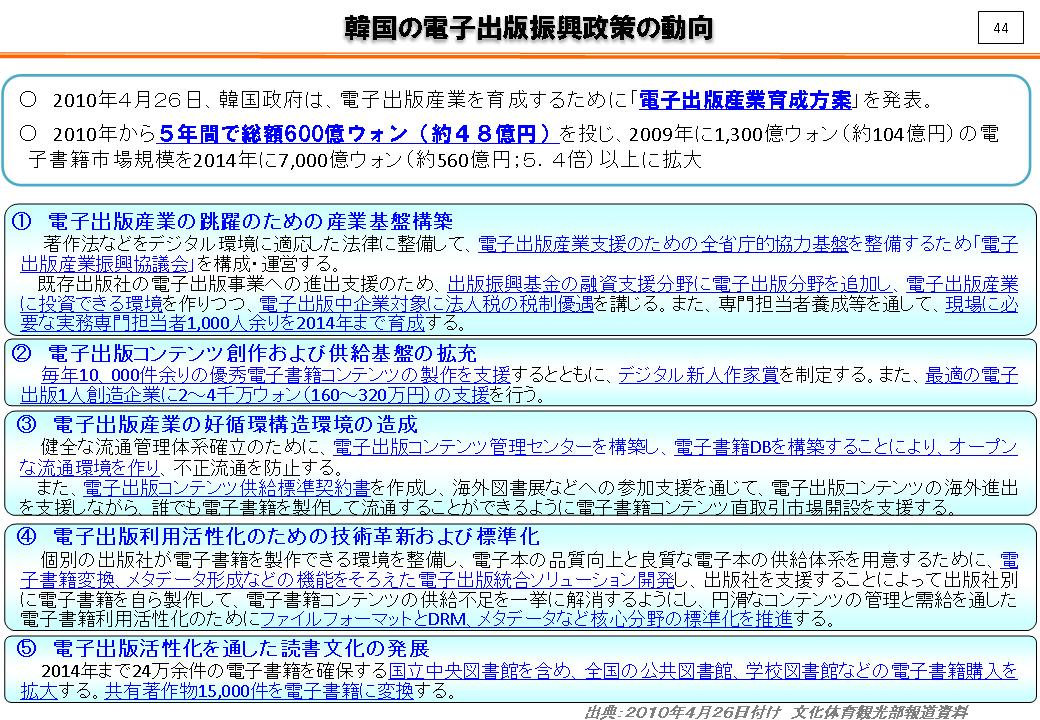

韓国では2010年4月に、電子出版産業を育成するために「電子出版産業育成方案」が発表されました(図5)。電子書籍市場拡大のために、5年間で総額600億ウォン(約48億円)を投じるということです。さらに、電子出版産業支援のための全省庁的協力基盤を整備するために「電子出版産業振興協議会」を構成し運営していく。また、優秀な電子書籍コンテンツの製作を支援するために、最適の電子出版を作った企業に160~320万円の支援を行うことなどを発表しています。あるいは、電子出版利用活性化のための技術革新および標準化として、電子書籍変換、メタデータ形成などについてのソリューション開発やファイルフォーマットとDRM、メタデータなど核心分野の標準化を推進するといった方策を出しています。

(図5)

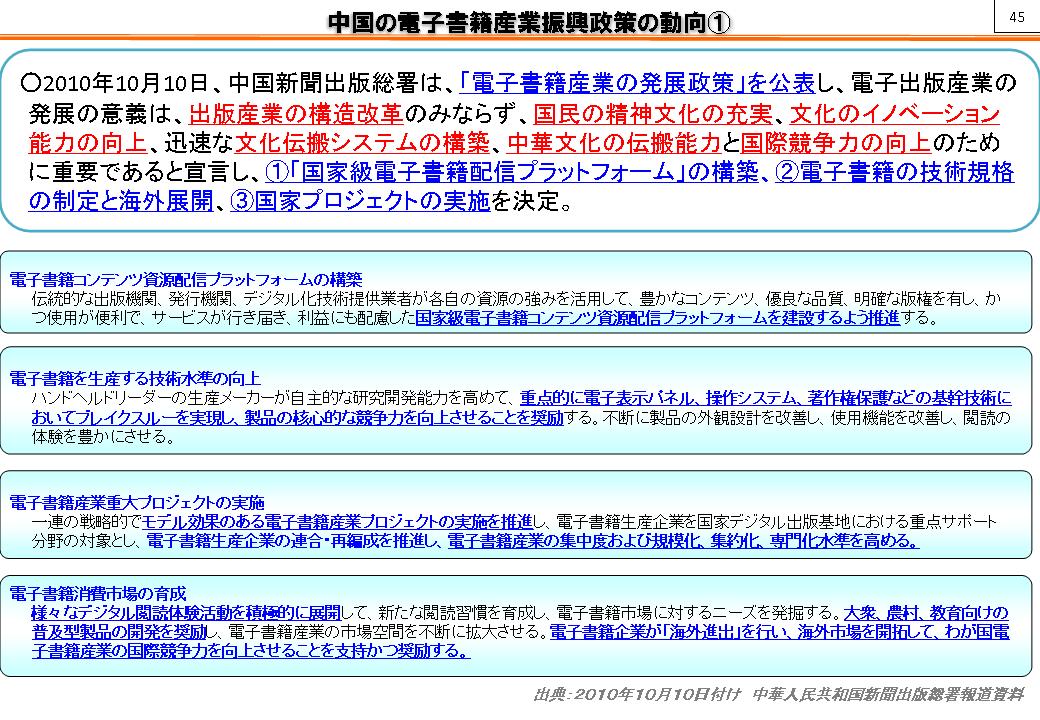

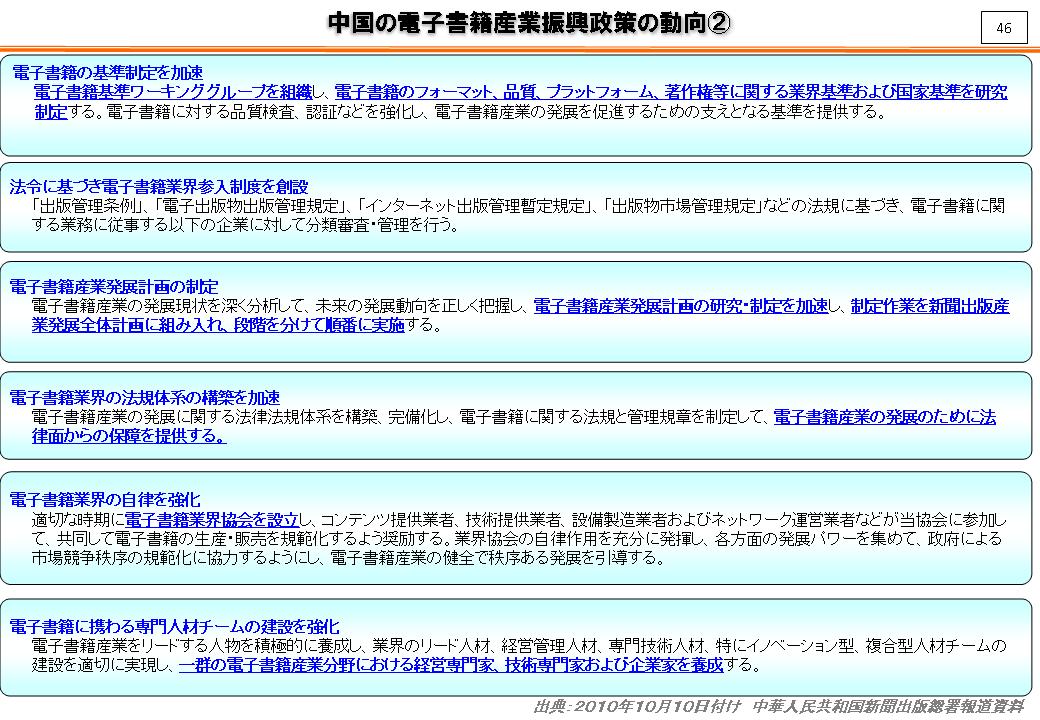

また、中国の動きも活発です(図6)(図7)。2010年10月10日に中国新聞出版総署が「電子書籍産業の発展政策」を公表しました。そして電子出版産業の発展の意義は出版産業の構造改革のみではないのだと言っています。その意義は、国民の精神文化の充実、文化のイノベーション能力の向上のためであり、さらには、中華文化の伝搬能力と国際競争力の向上のために重要であると宣言しています。要は電子出版をもって、日本を含め他地域に中華文化を広げていこうということです。そのために、「国家級電子書籍配信プラットフォーム」の構築、電子書籍の技術規格の制定と海外展開、国家プロジェクトの実施の決定など、中国は非常に力を入れ始めています。さらに、そのための法の整備が進みつつあります。電子出版産業の許可制度が導入されていくつかの企業が選定されています。

(図6)

(図7)

国内の電子出版を巡る動向

今や、世界中で書籍のデジタル化が進んでいます(図8)。

(図8)

日本では国立国会図書館において、デジタル化した明治・大正期の国内刊行図書15万冊をウェブ公開しています。過去の出版物の蓄積ということにおいてはやはり国立国会図書館が非常に大きな役割を持っているわけです。著作権法の改正などもあり、保存のためだけではなくて、納本されたらすぐにデジタル化してよいということになりました。当然、それをどう活用していくかについては著作者などの理解が必要です。

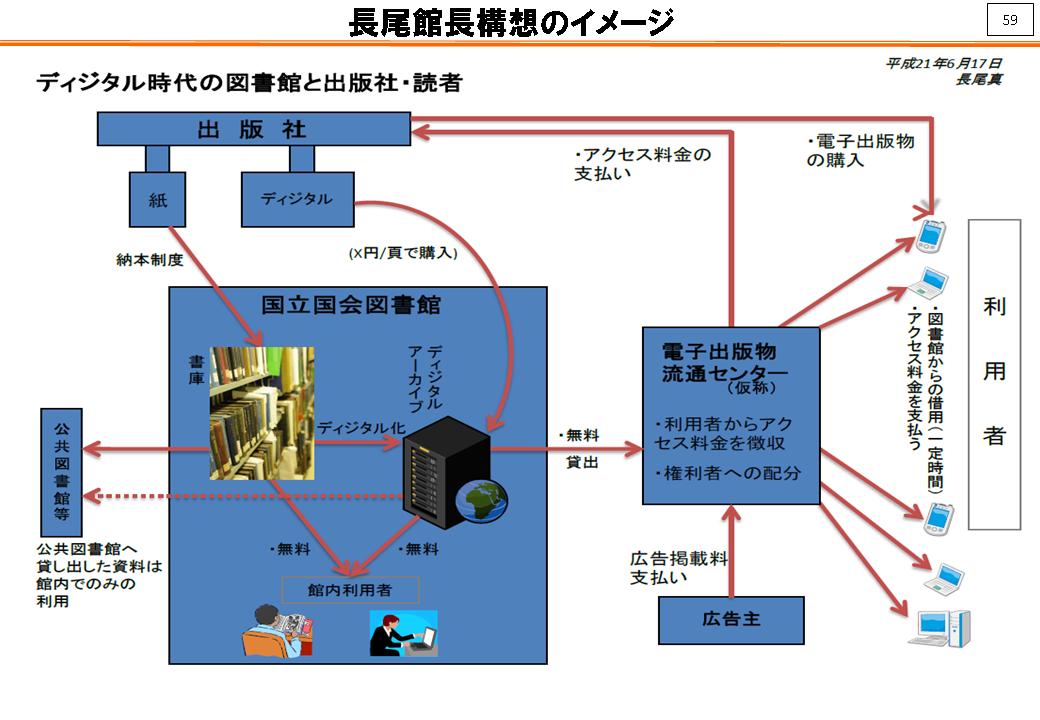

国立国会図書館館長長尾真氏の長尾構想というものがあります(図9)。長尾構想とは、国立国会図書館に納本されたものを国立国会図書館が電子化をして、出版社などが活用する電子出版流通センターのような仕組みを作りユーザーに届けるというものです。しかし、これが出版界などから非常に危険視されました。国立国会図書館が民間を圧迫するのではないかと捉えられてしまいました。

(図9)

三省共同書デジ懇談会

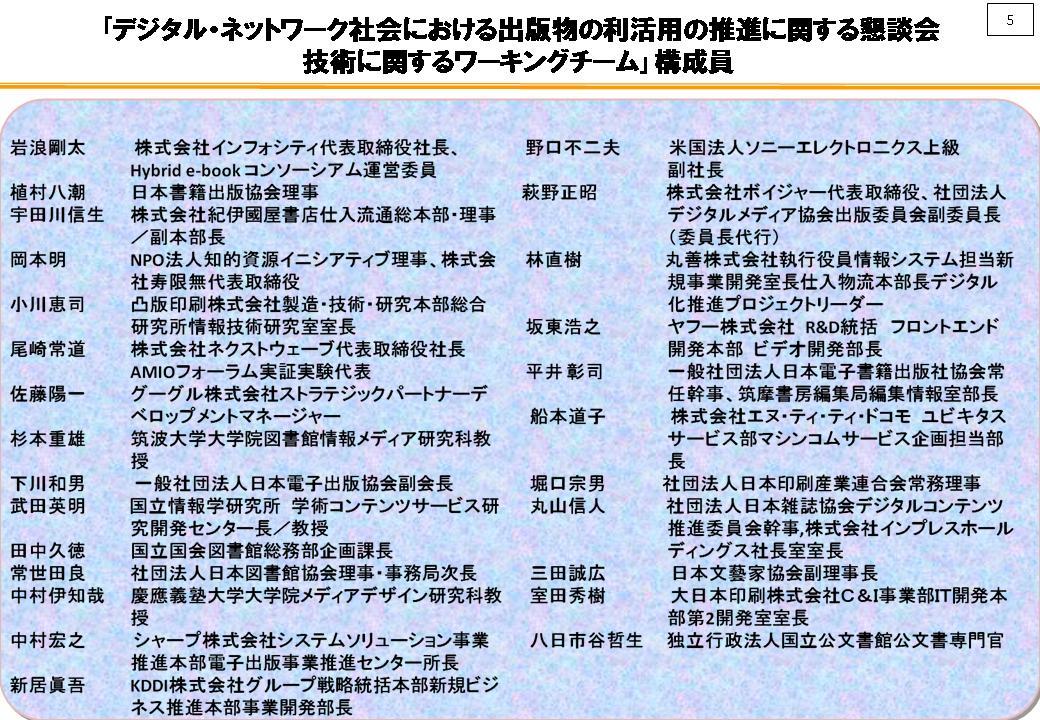

そういった中で始まったのが三省懇談会です。関係者を集めて2010年3月17日に第1回会合が開催されました。図10の方々が構成員です。

(図10)

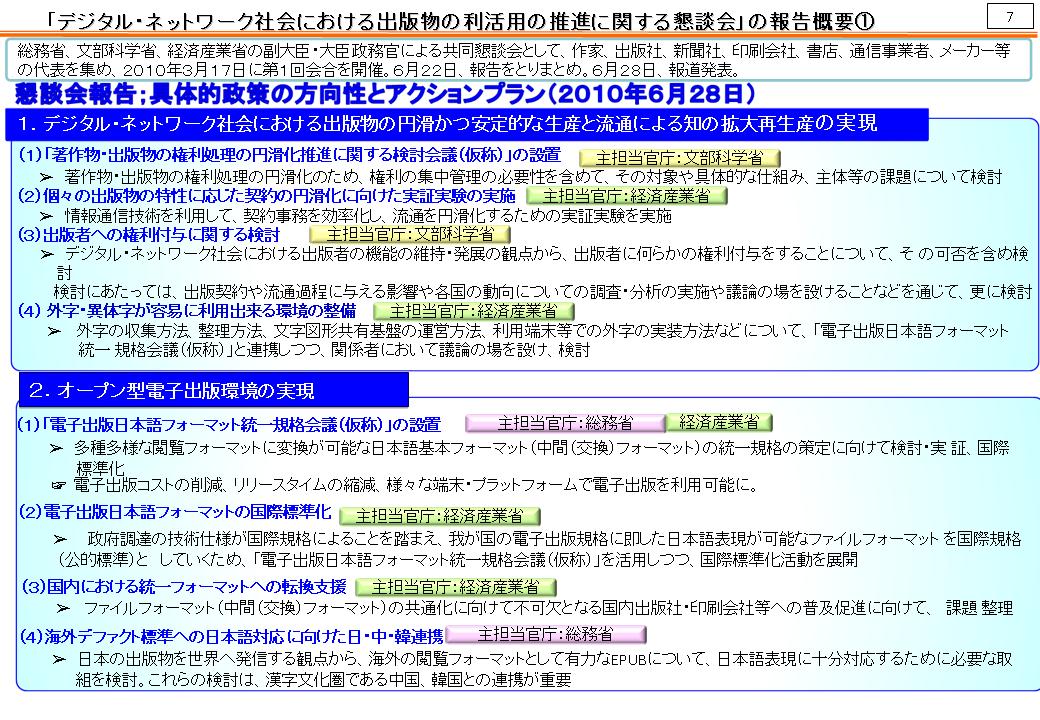

6月28日に一定の取りまとめとして懇談会報告を発表しました。非常に短期間ですが、親会議を3回、技術ワーキングを7回、利活用ワーキングを6回開催しました。ほぼ毎週会議があり、非常に密度の濃い会議を実施してアウトプットを提示しました。

(図11)

総務省は図12のメンバーを集めて、主に技術ワーキングを担当しました。

(図12)

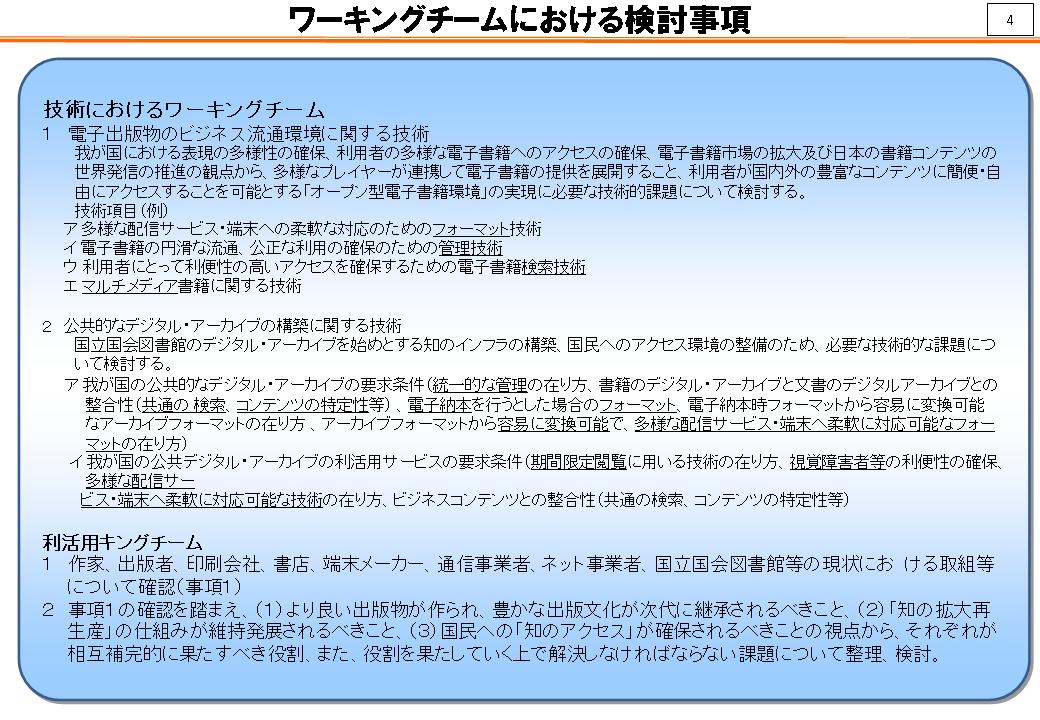

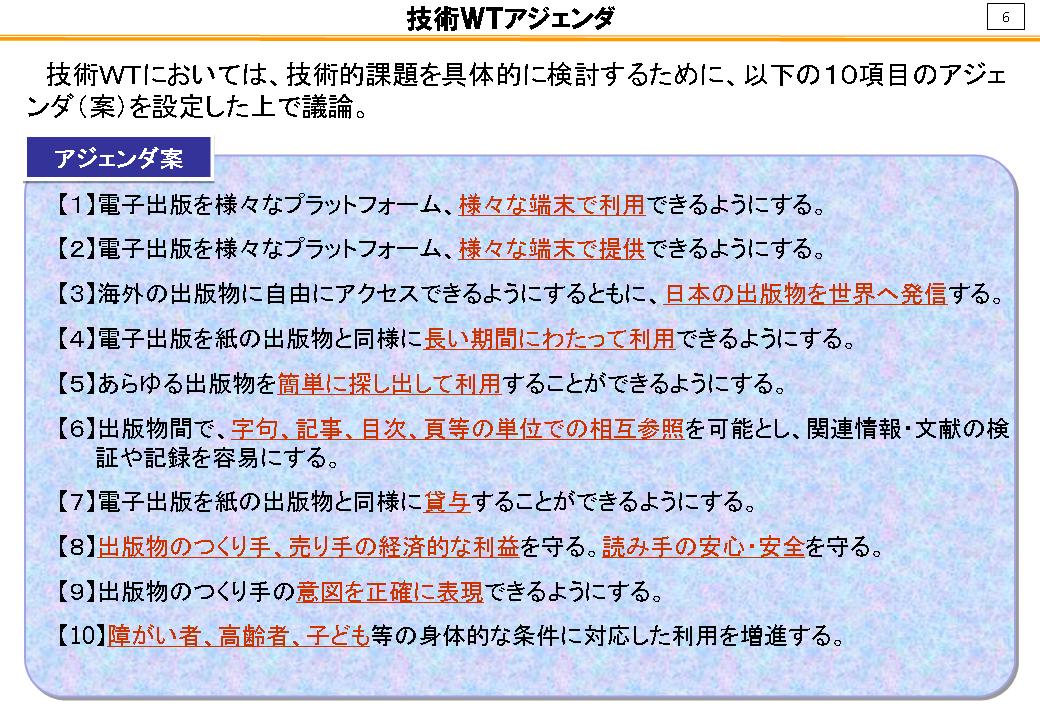

皆さんそれぞれに電子出版に対しての考えの差があり、なかなか意見がまとまりませんでした。そこで、具体的なアジェンダを作り、技術として何が課題なのかを検討するというアプローチの提案をさせていただきました。

図13が10項目のアジェンダ(案)です。

(図13)

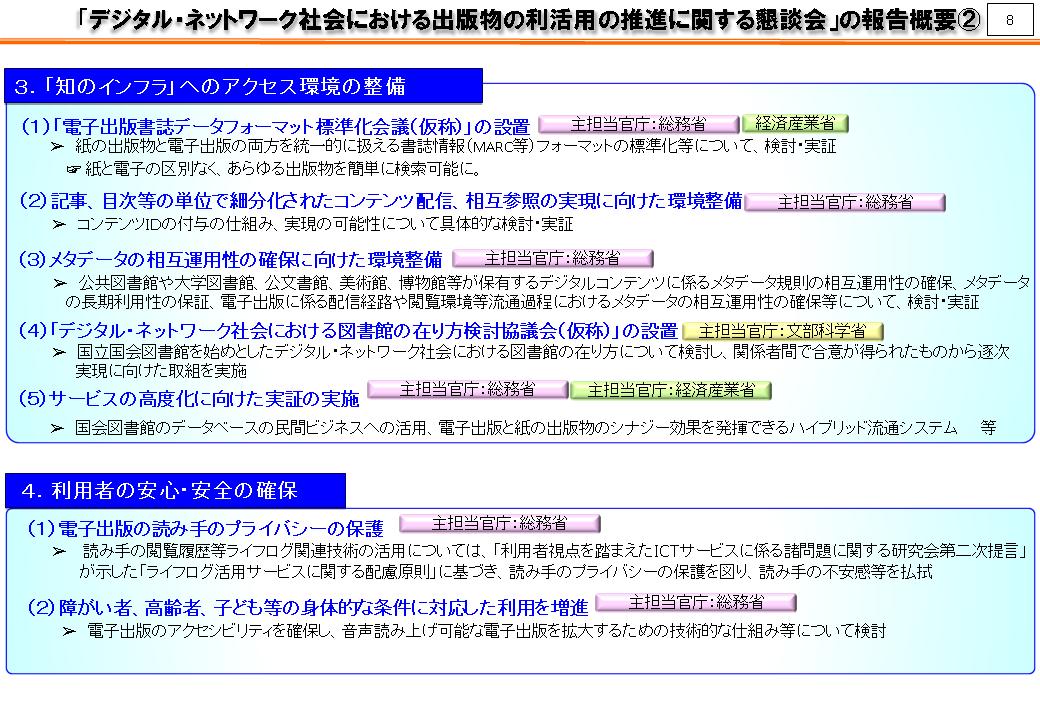

アジェンダを軸に懇談会の提言をまとめ上げたのが6月28日の懇談会報告です。(図14)(図15)。

(図14)

(図15)

これは、もちろん作って終わりということではありませんので、フォローアップために各省庁の役割分担を決めてオープンにしています。文部科学省の役割分担は、図14の(1)「著作物・出版物の権利処理の円滑化推進に関する検討会議(仮称)」の設置、(3)「出版者への権利付与に関する検討」、図15の(4)「デジタル・ネットワーク社会における図書館の在り方検討協議会(仮称)」の3つです。近々、これらについて文部科学省において会議が立ち上がる予定(「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する会議」として2010年12月3日第1回会合開催。)です。経済産業省は図14の(4)「外字・異体字が容易に利用出来る環境の整備」が主担当案件で、総務省はそれ以外の案件を担当しています。

総務省電子出版環境整備事業

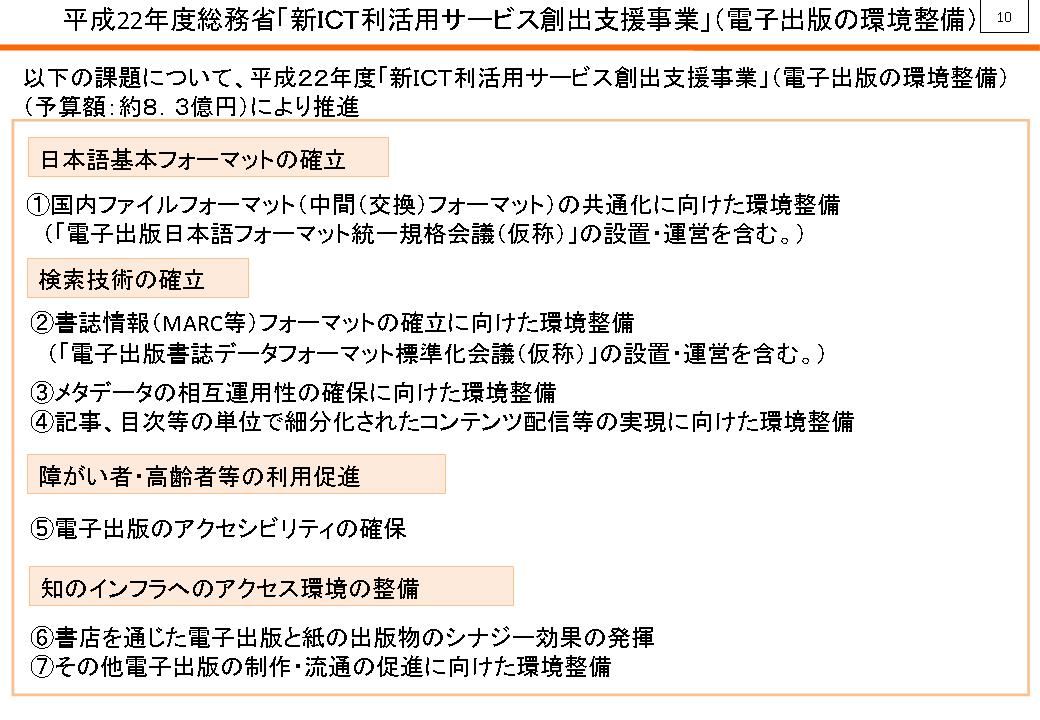

では、具体的に総務省の役割を見ていきます。平成22年度総務省「新ICT利活用サービス創出支援事業」(電子出版の環境整備)ということで、8億3000万円の予算で、①~⑦のテーマを掲げています。①~⑥は報告書の総務省担当部分、⑦はその他です(図16)。

(図16)

①~⑦のテーマは、会議の中で出版や印刷会社の方々からこういった課題が必要だということで報告書において掲げたものです。総務省が業界を無視してやれと言っているのではなくて、皆さんが必要というテーマを進めようということです。

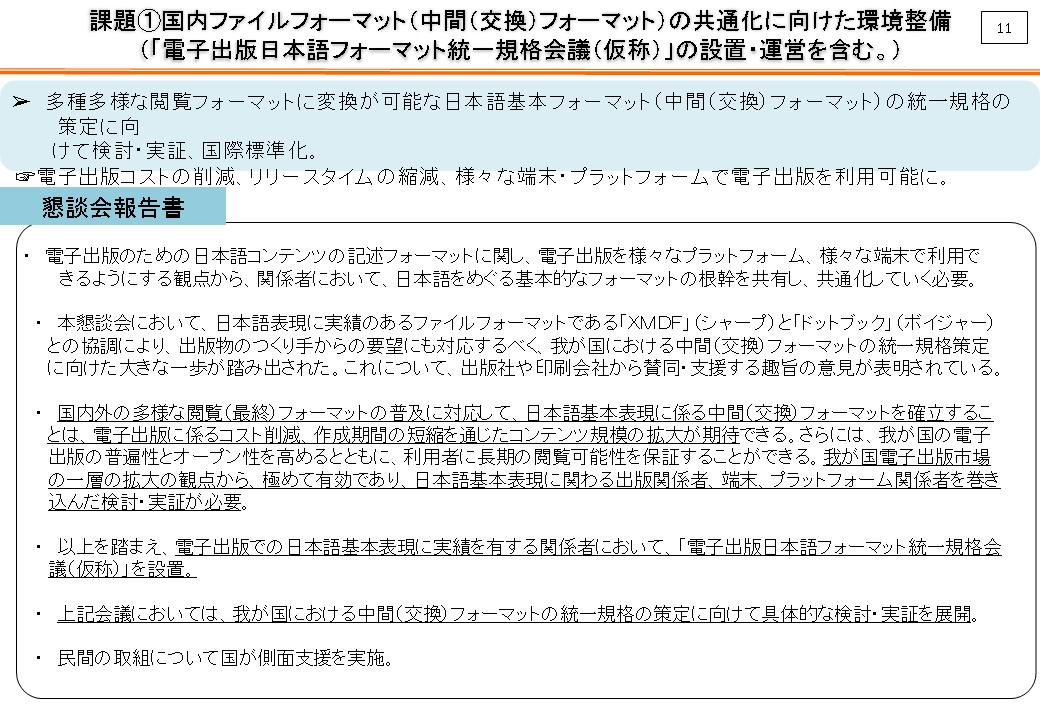

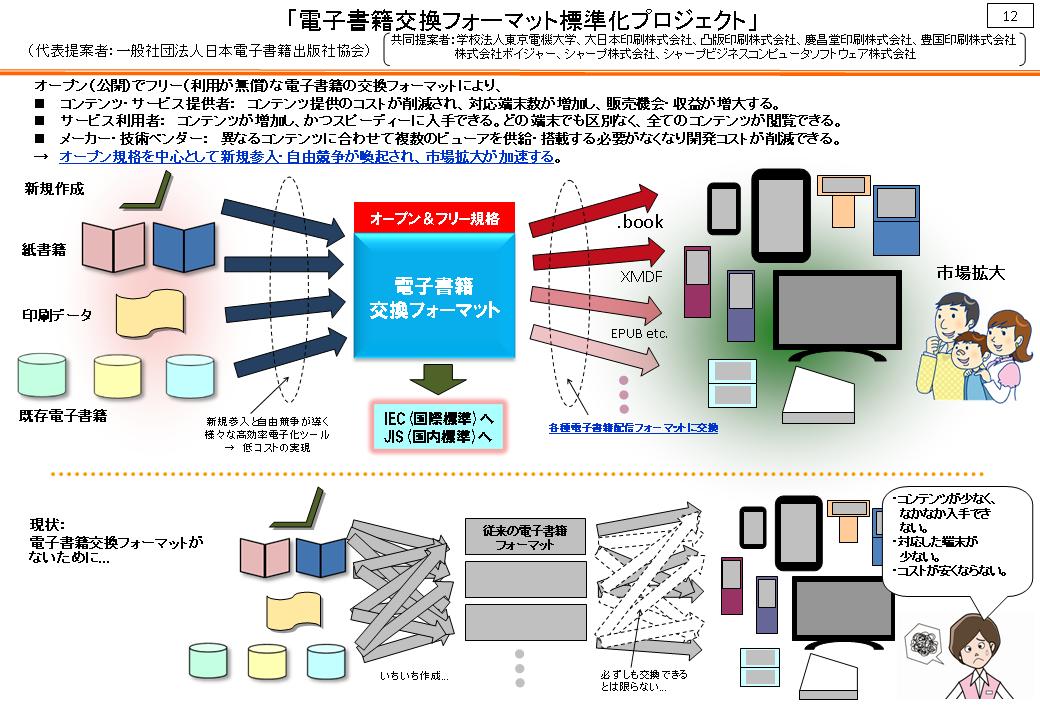

まず、1つ目は交換フォーマットです(図17)(図18)。

(図17)

(図18)

「電子書籍交換フォーマット標準化プロジェクト」、代表提案者は一般社団法人日本電子書籍出版社協会で、共同提案者は大日本印刷株式会社、凸版印刷株式会社、慶昌堂印刷株式会社、豊国印刷株式会社、学校法人東京電機大学、株式会社ボイジャー、シャープ株式会社などです。

現状では、色々な電子書籍交換フォーマットがあって印刷会社や出版社がそれぞれに作らなくてはならないので煩雑になっています。また、リリースタイムが、新刊と同時に出せるタイミングになっていません。そこで、オープンでフリーな交換フォーマットを1つきめてしまおうということです。後はEPUB、XMDF、.bookなりで変換をすればよい仕組みです。既存の電子書籍フォーマットから電子書籍交換フォーマットへの変換ツールも作ります。さらに、EPUB、XMDF、.bookに変換するツールも作ります。つまり、フォーマットを1つ決めて、入力側と出力側の変換ツールをそれぞれ作るという取り組みです。

1998年の元祖電子書籍元年から様々な試みがなされてきました。出版社は2004年にシグマブック、リブリエなどの端末用に色々な手を施して1つのファイルをマルチファイルに換えてきました。しかし、2008年にはシグマブック、リブリエも撤退しました。そのときに、「何だ、ムダだった、またIT系に騙された」というのが出版社さんの思いだったわけです。再び電子書籍元年と言われても、新しいフォーマットにそれぞれ対応していくことに皆さんが非常に疲れている、不信感があるという状況があります。恐らく、今の端末やビューワーや閲覧フォーマットも20年後に同じものがあるかと言えば、それはよく分りません。

ですから、必要な電子書籍の交換フォマートをオープン・フリーで1つ決めて、将来また登場してくる新たなものへの変換を可能な状態にしておくということです。出版社にとって資産的に意味のある形にしなくてはなりませんし、ツールも含めてフリーにしておくことで、中小の印刷会社や出版社も含めて、この市場に参入できるような提案になっています。この提案は出版社さん側が強く希望されている提案です。

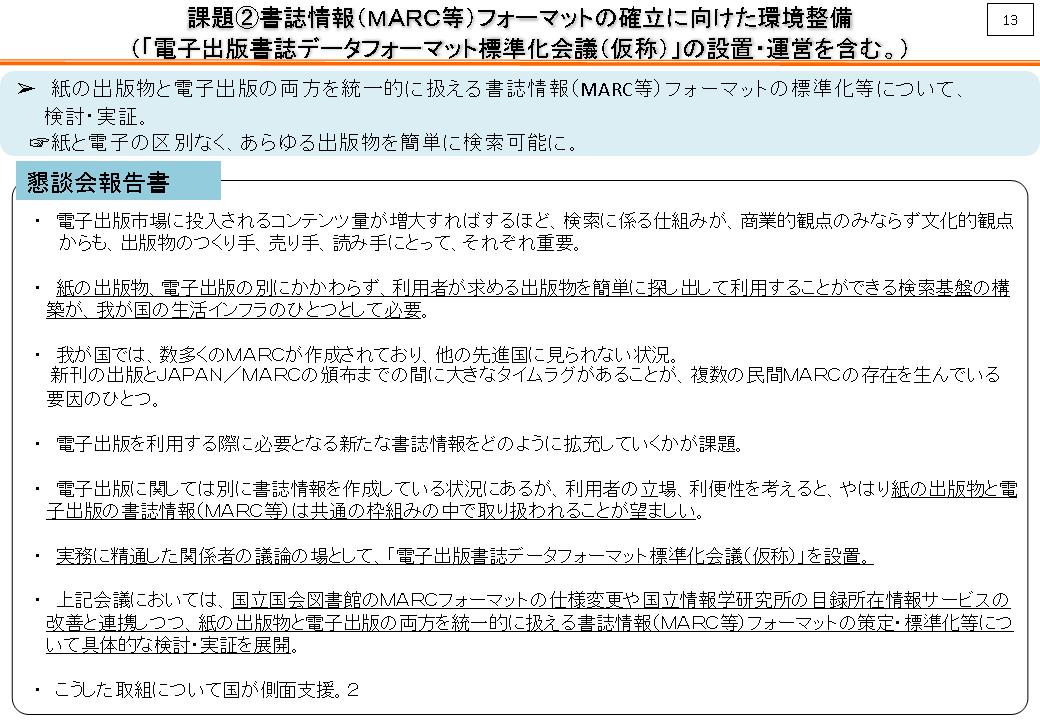

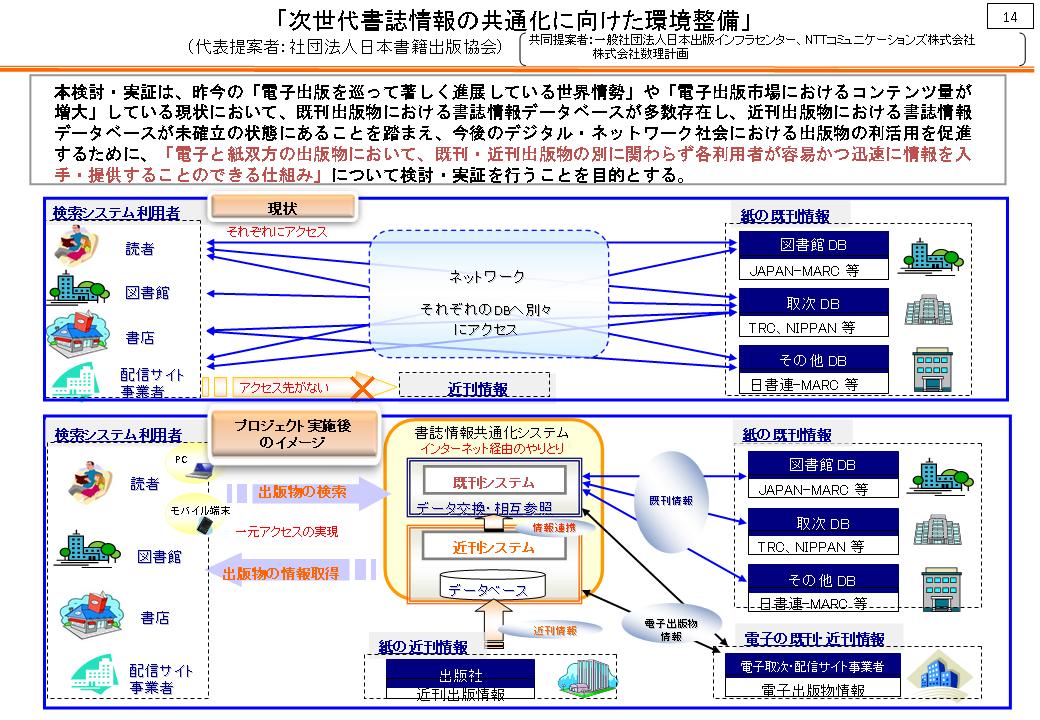

2つ目は、代表提案者が社団法人日本書籍出版協会、共同提案者は一般社団法人日本出版インフラセンターなどによる「次世代書誌情報の共通化に向けた環境整備」です(図19)(図20)。

(図19)

(図20)

取次のMARC、図書館のMARCなど様々な書誌データがありますが、それぞれが載せている項目や掲示している書誌など違います。別々にアクセスしている現状を一元アクセスできるようにして、ユーザが容易かつ迅速に情報を入手、提供できるようガイドラインを作るというものです。また、市場に流通する前の段階から近刊の書誌情報について標準的なデータベースを作っていきます。

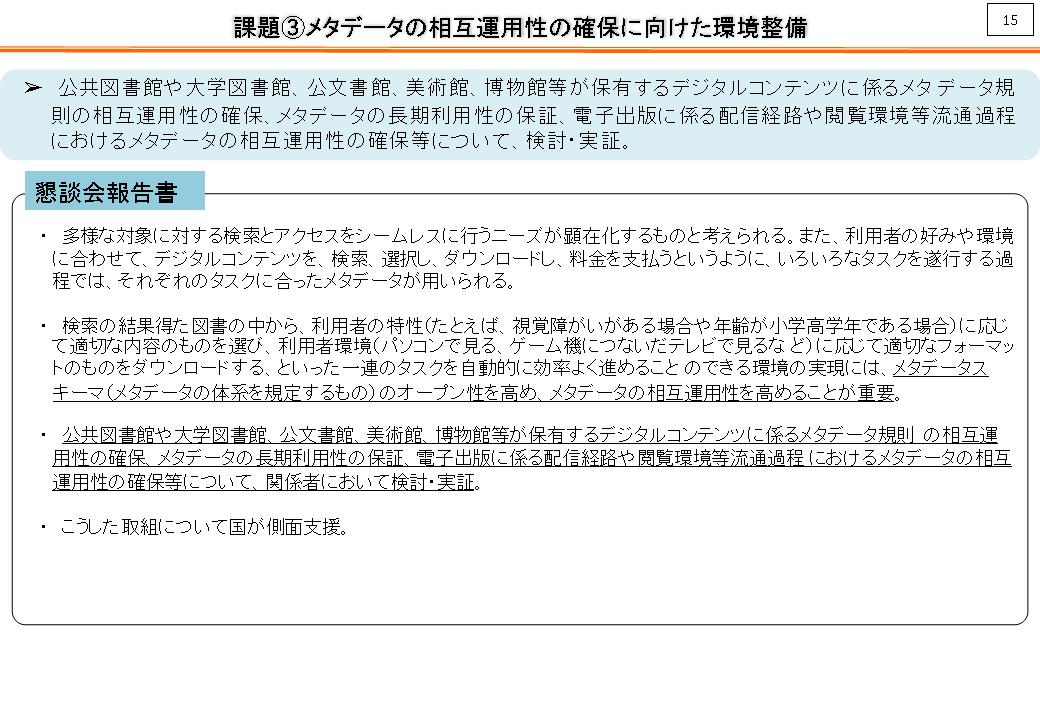

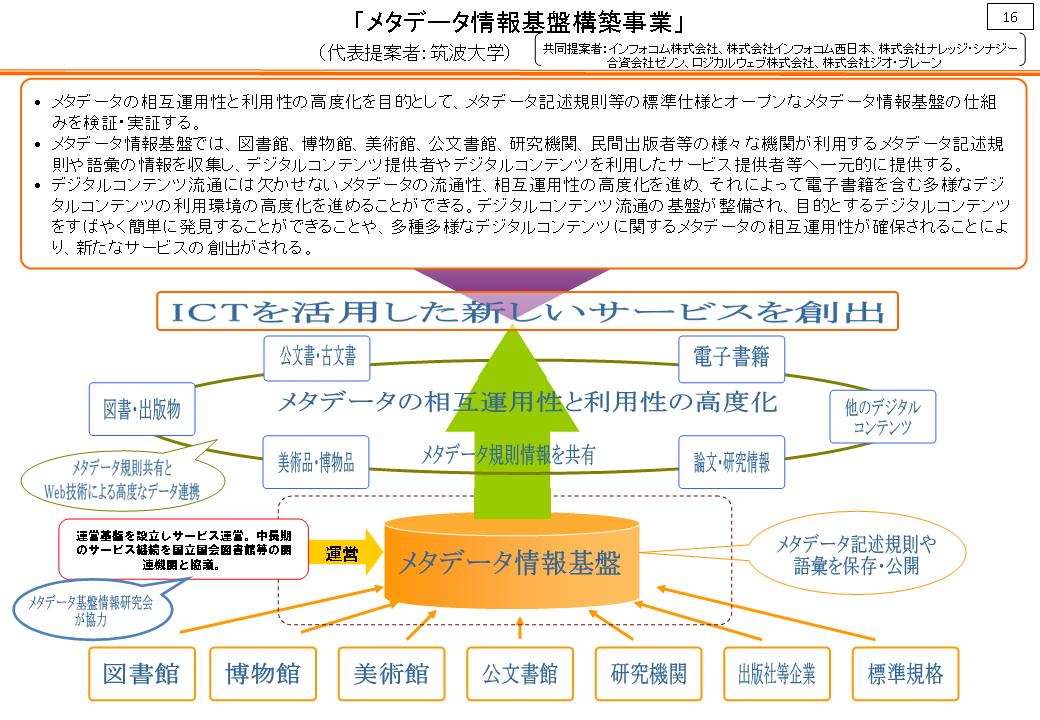

3つ目は、「メタデータ情報基盤構築事業」です(図21)(図22)。

(図21)

(図22)

図書館、博物館、美術館、公文書館、研究機関などの文書資産のメタデータ情報を収集して、相互の検索ができるようにしたり、お互いリンクを張って複層的な利用ができるようにします。

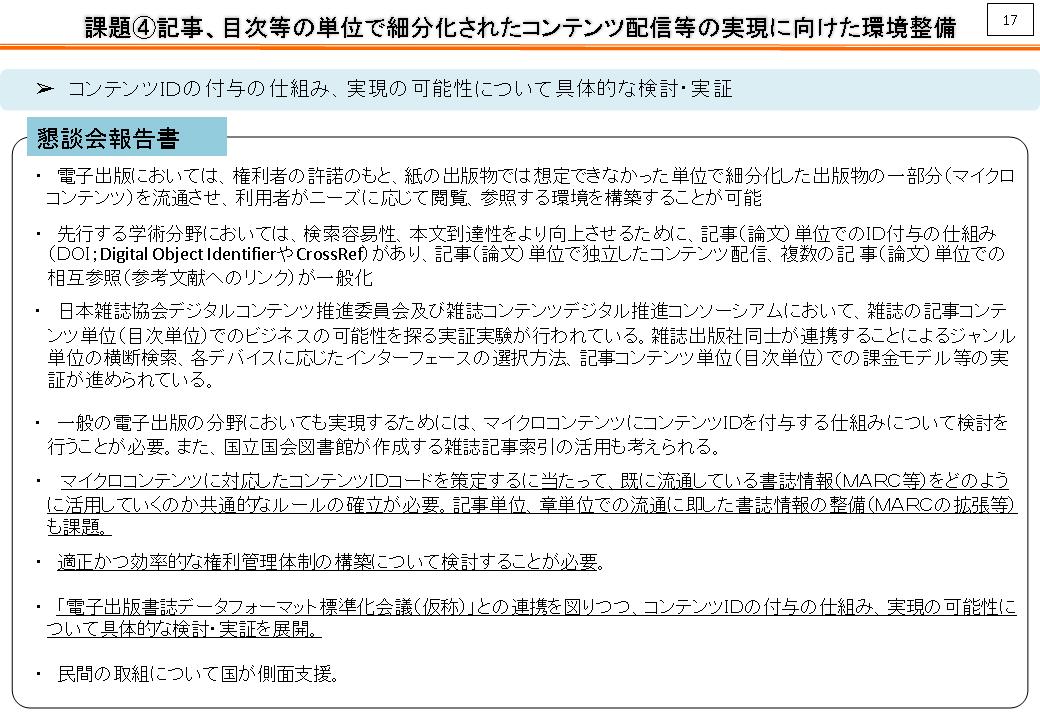

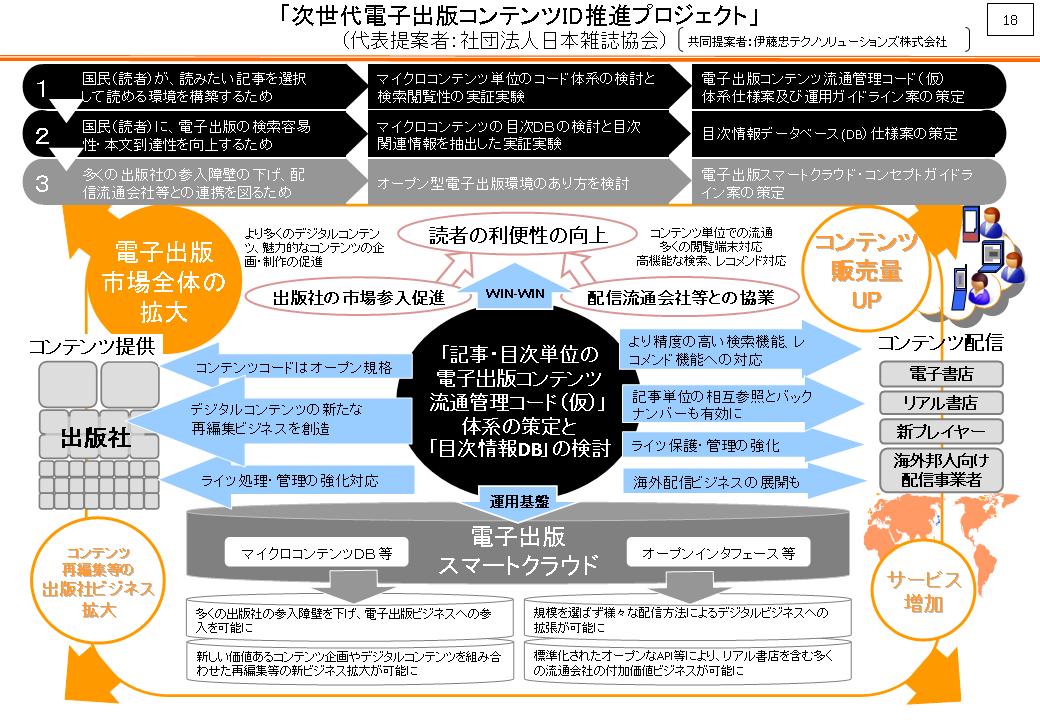

4つ目は、社団法人日本雑誌協会による「次世代電子出版コンテンツID推進プロジェクト」です(図23)(図24)。

(図23)

(図24)

雑誌協会は記事、目次単位での電子書籍の流通を目指しています。紙の本では記事単位の流通は考えられませんが、電子の世界では記事単位でも売ることが可能になります。そのためにはコードが必要です。現在のISBN、雑誌コードに変わる新たなマイクロコンテンツのコード体系を作ろうという動きです。

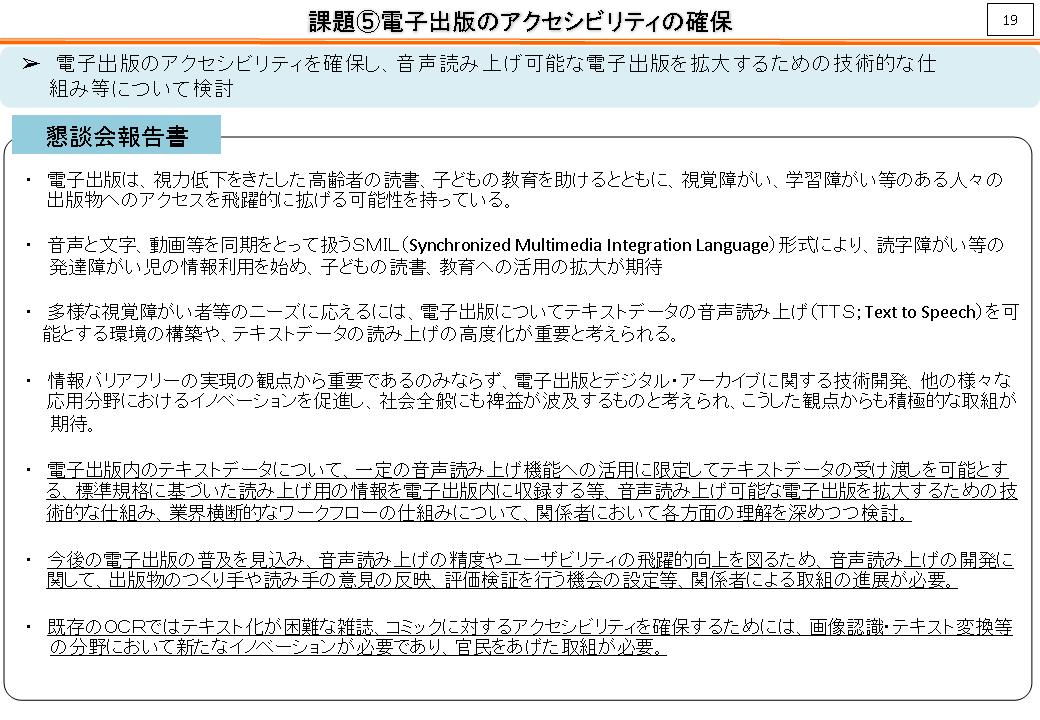

5つ目は、「アクセシビリティを考慮した電子出版サービスの実現」で、代表提案者は一般社団法人電子出版制作・流通協議会です(図25)(図26)。

(図25)

(図26)

障がい者のためには音声読み上げ対応テキストが必要です。その作成や音声読み上げに対応する電子出版の制作ガイドラインを作るということです。

出版社や著者側からすると電子書籍がどこに流通するか分らないのでDRMをかけたがる傾向があります。しかし、DRMがかかっているために、音声読み上げソフトを利用できないという状況があります。違法に流通するのはダメだけれど、障がい者向けに音声読み上げ用に利用して構わないという著者の思いもあって、DRMのかけ方について検証していきます。

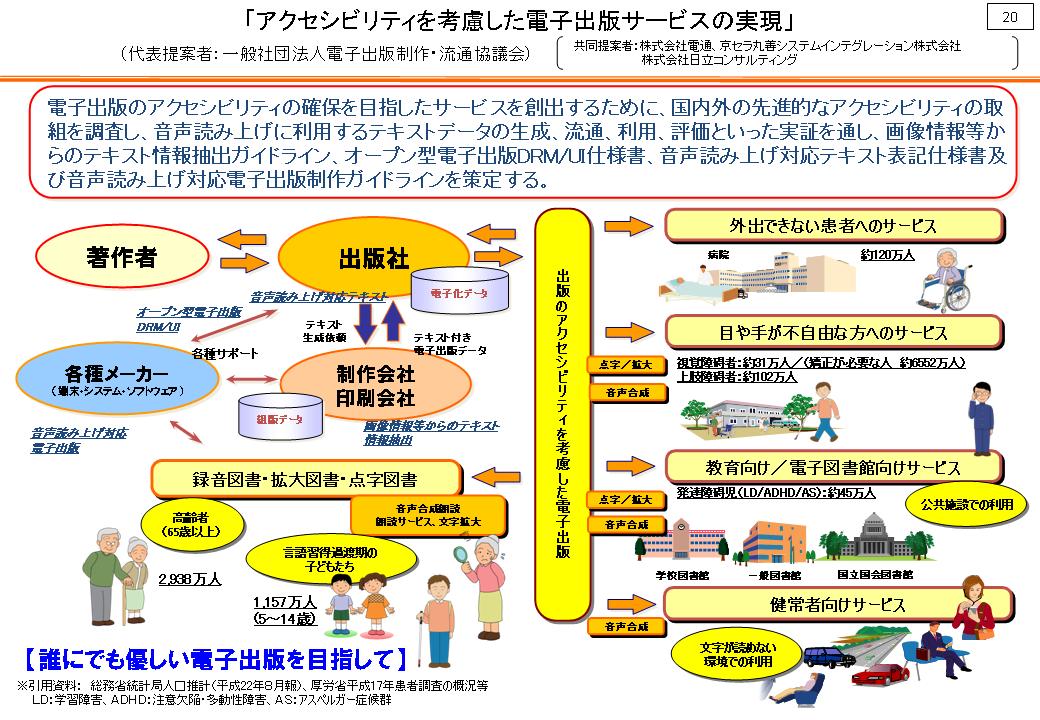

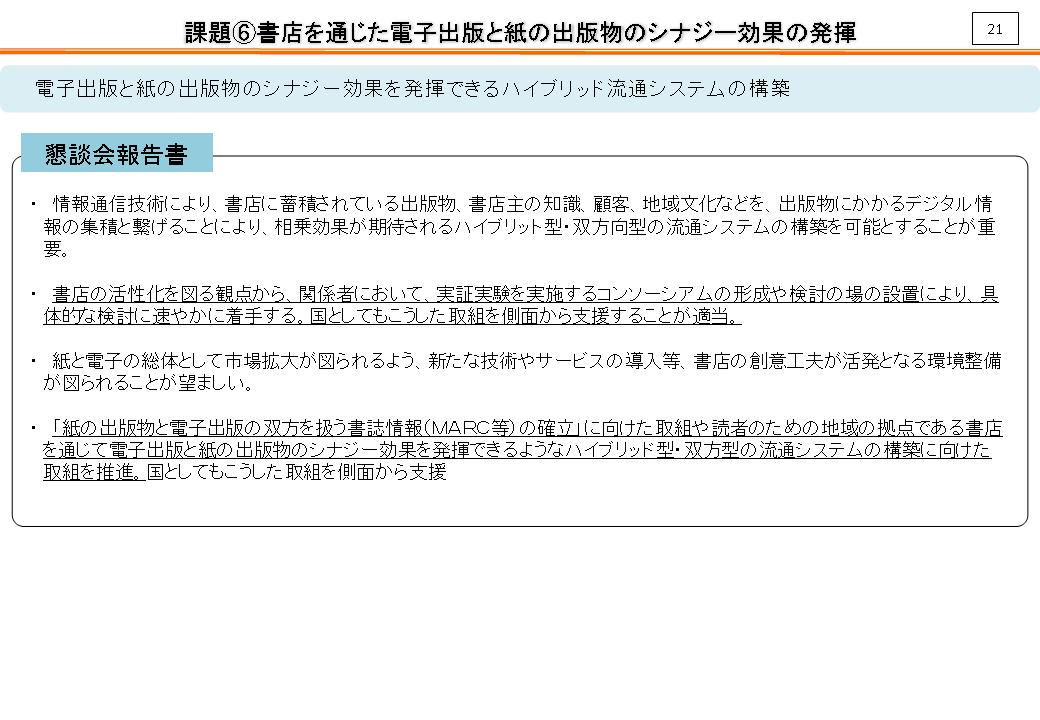

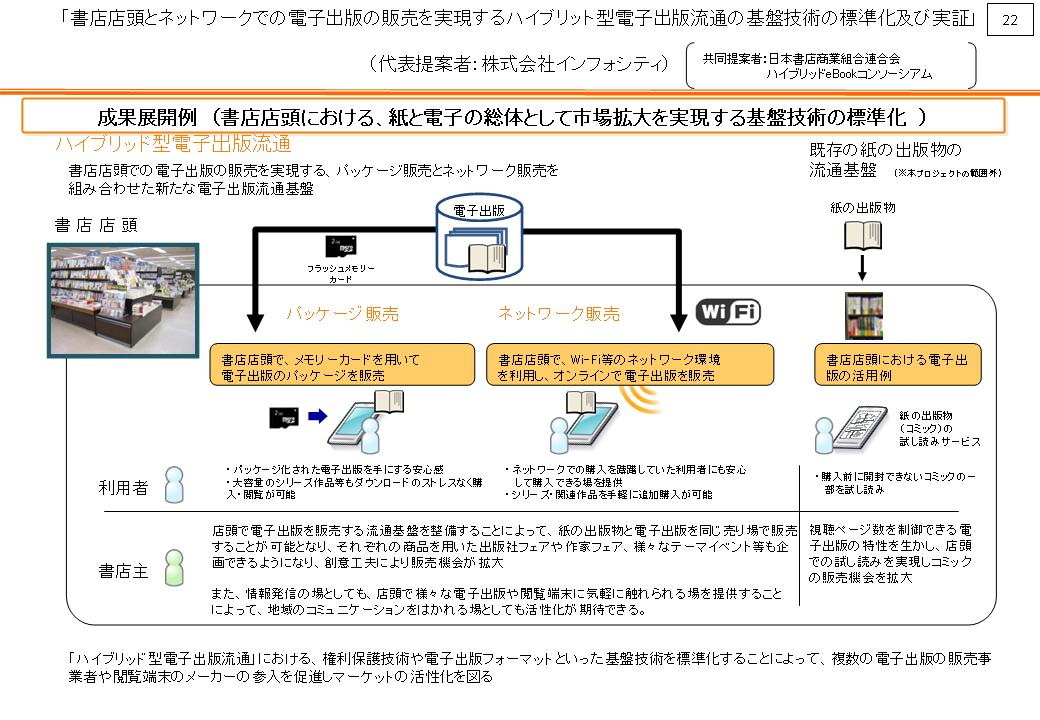

6つ目は、「書店店頭とネットワークでの電子出版の販売を実現するハイブリット型電子出版流通の基盤技術の標準化及び実証」で、代表提案者が株式会社インフォシティ、共同提案者は日本書店商業組合連合会、ハイブリッドeBookコンソーシアムです。紙と電子のシナジー効果を狙うものです(図27)(図28)。

(図27)

(図28)

SDカードを用いてCDパッケージのように電子書籍を販売する方法です。ですから、書店が登場するわけです。最初は書店店頭でSDカードを用いて電子出版のパッケージを買って、2話からはネットを通じて買うというように、書店を電子書籍販売の最初のきっかけにする仕組みです。そのために、国際的標準機関であるSDアソシエーションにこのフォーマットについての規格提案をしていきます。その他にBarnes & Nobleのように書店店頭でWi-Fiなどのネットワーク環境を利用し、オンラインで電子出版を販売していきます。

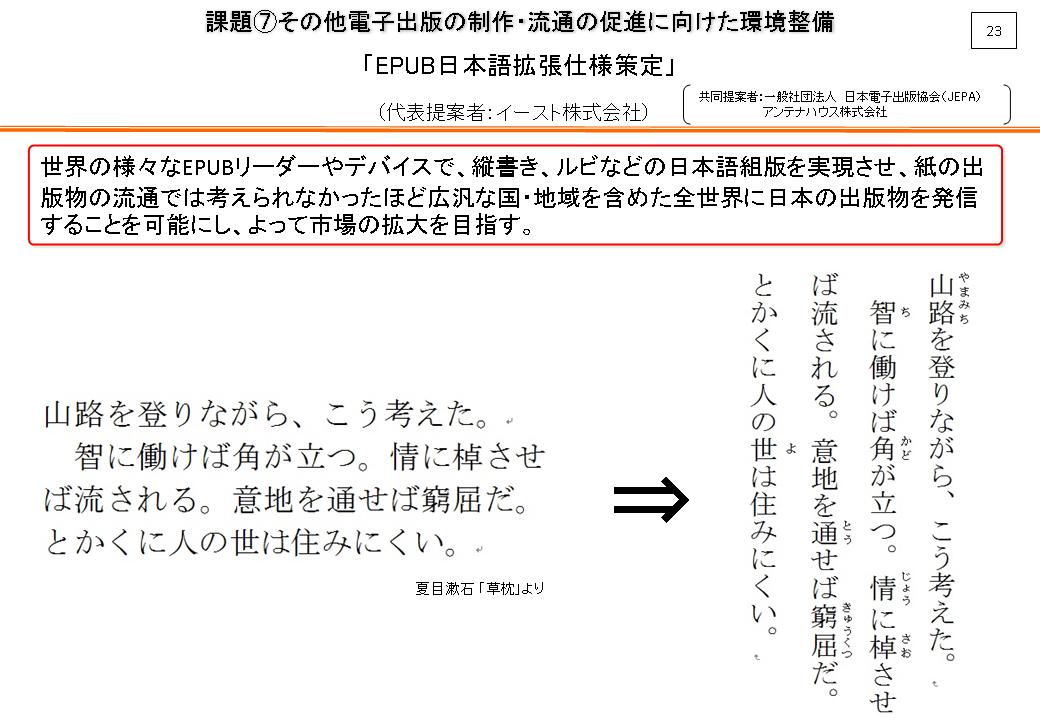

7つ目は、その他電子出版の制作・流通の促進に向けた環境整備ということで、4件あります。まず、「EPUB日本語拡張仕様策定」です(図29)。

(図29)

世界中で縦書きを使っている国は、日本、台湾、モンゴルです。中国は1917年に縦書きを捨てて横書きになっています。縦書き、ルビ、開きの方向などの日本語組版の実現のために、EPUBを策定しているIDPFの規格に日本語拡張仕様を提案していくものです。

IDPFの中に、EPUBの多言語展開を行うためのグループのEGLS(Enhanced Global Language Support)があります。ここのリーダーがJEPAの村田真氏で、北海道や台湾ですでに会議を開いています。最終的にIDPFの中にどう取り入れられるかは予断を許さないところです。世界中に普及するであろうEPUBリーダーに日本語の書籍が載らないとなると日本語の発信は弱くなりますので、何とか支援していきたいと思っています。

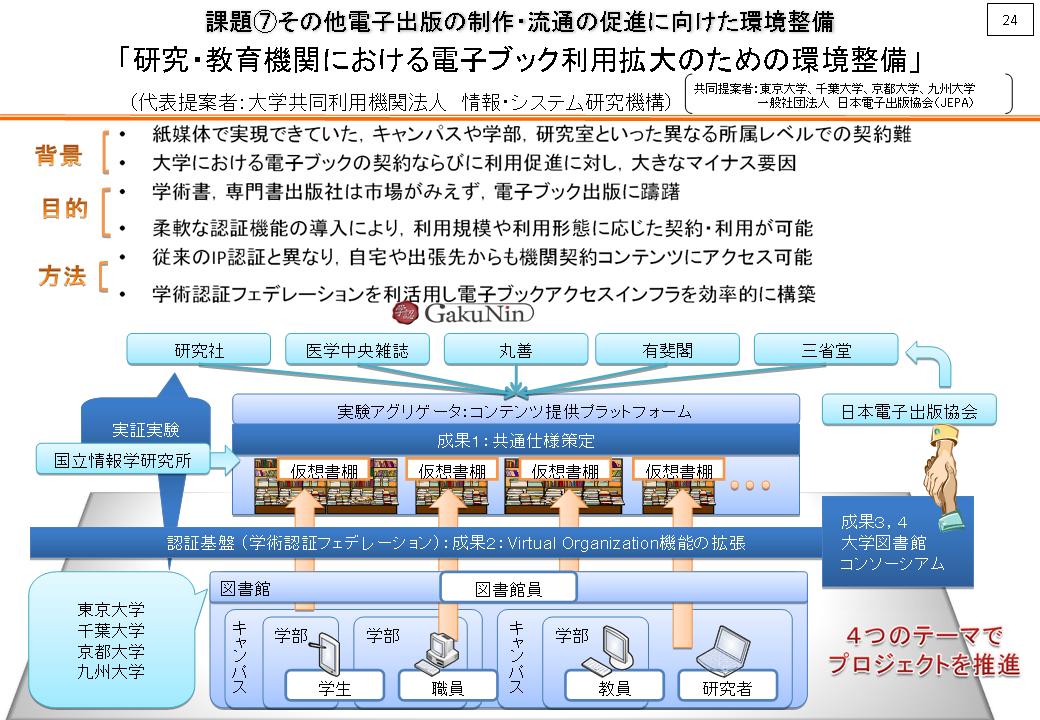

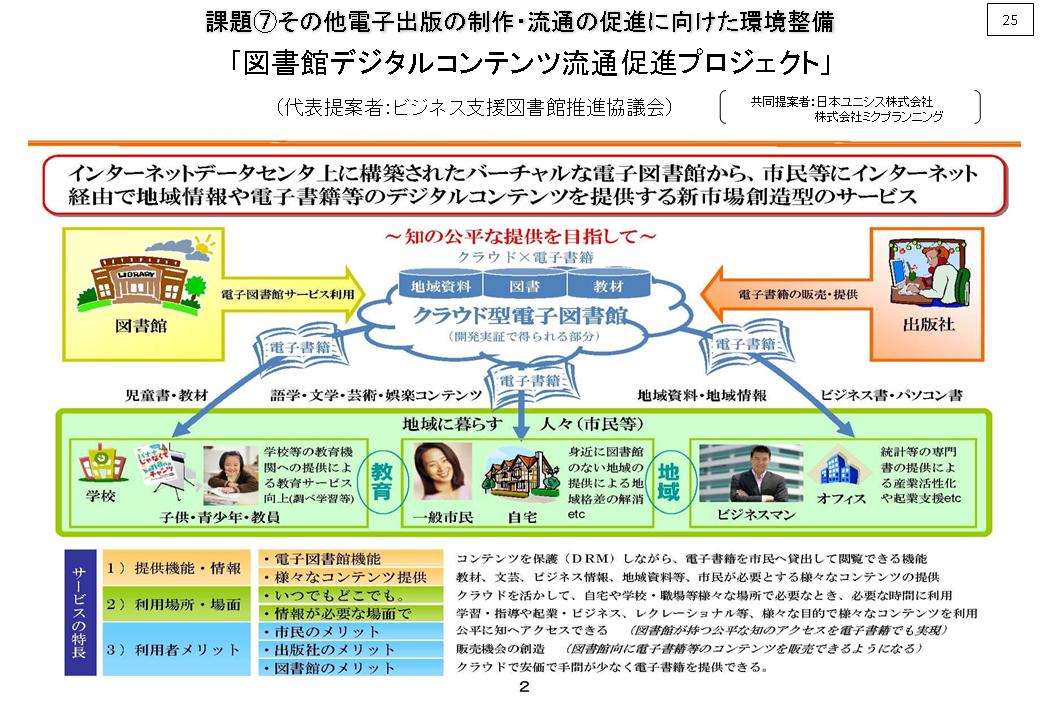

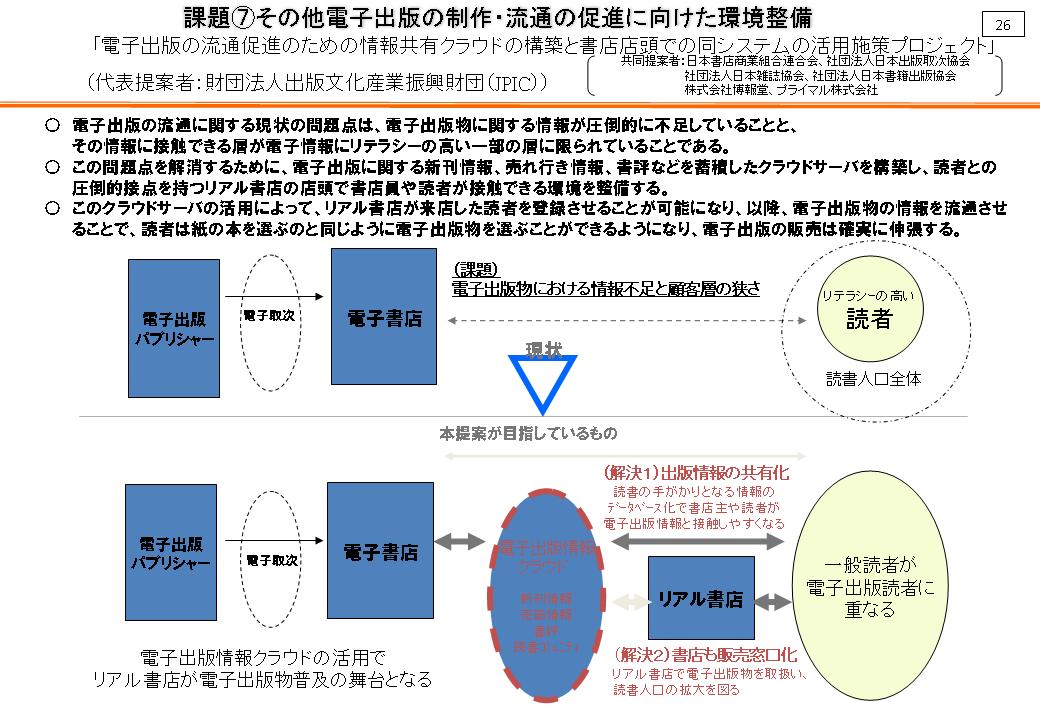

その他は、「研究・教育機関における電子ブック利用拡大のための環境整備」(図30)、「図書館デジタルコンテンツ流通促進プロジェクト」(図31)「電子出版の流通促進のための情報共有クラウドの構築と書店店頭での同システムの活用施策プロジェクト」(図32)を採択しています。

(図30)

(図31)

(図32)

総務省電子出版環境整備事業の各委員会は図30となります。

(図33)

総務省「デジタル文明開化プロジェクト」概要

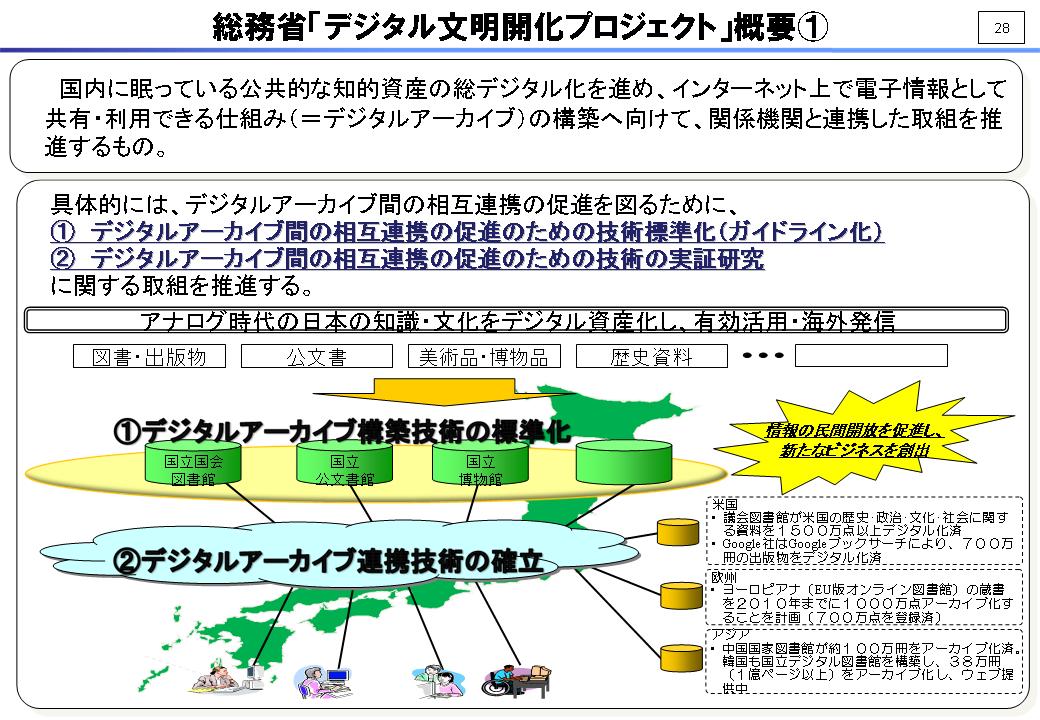

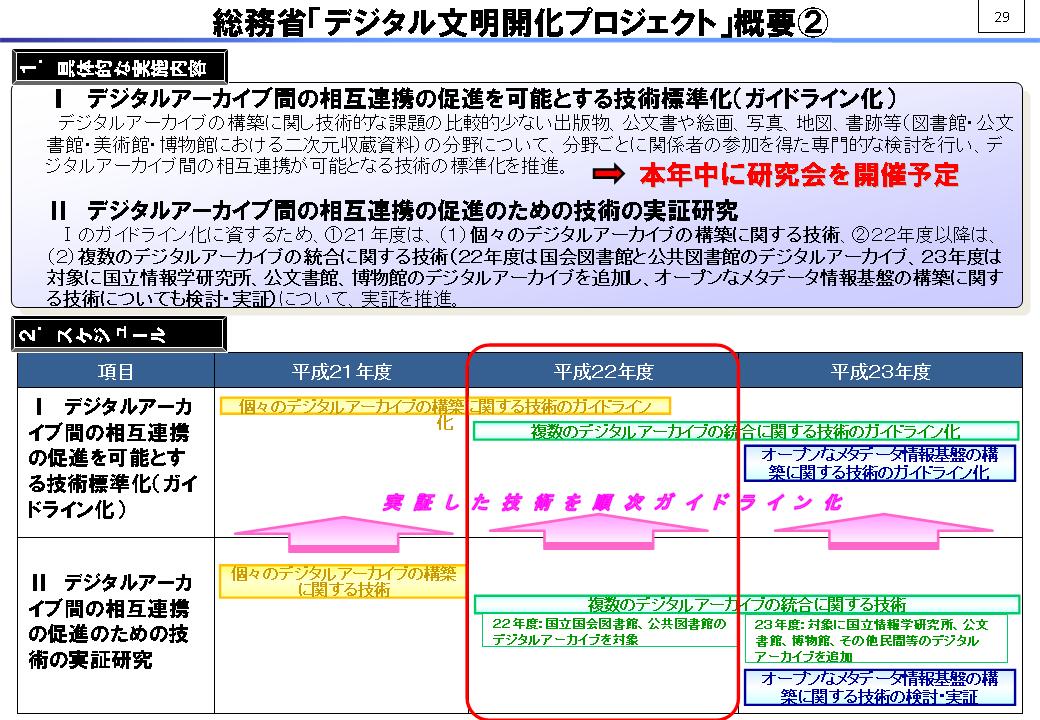

その他に総務省では「デジタル文明開化プロジェクト」を進めています(図34)(図35)。国内に眠っている公共的な知的資産の総デジタル化をインターネット上で共有利用できる仕組み(=デジタルアーカイブ)の構築へ向けて、ガイドラインの策定などを行っています。この件については、文化庁、国立国会図書館、国立博物館と手を組んで2010年度中には研究会を開催しようと準備をしているところです。

(図34)

(図35)

文部科学省、経済産業省、国立国会図書館の電子出版に関する最近の取組

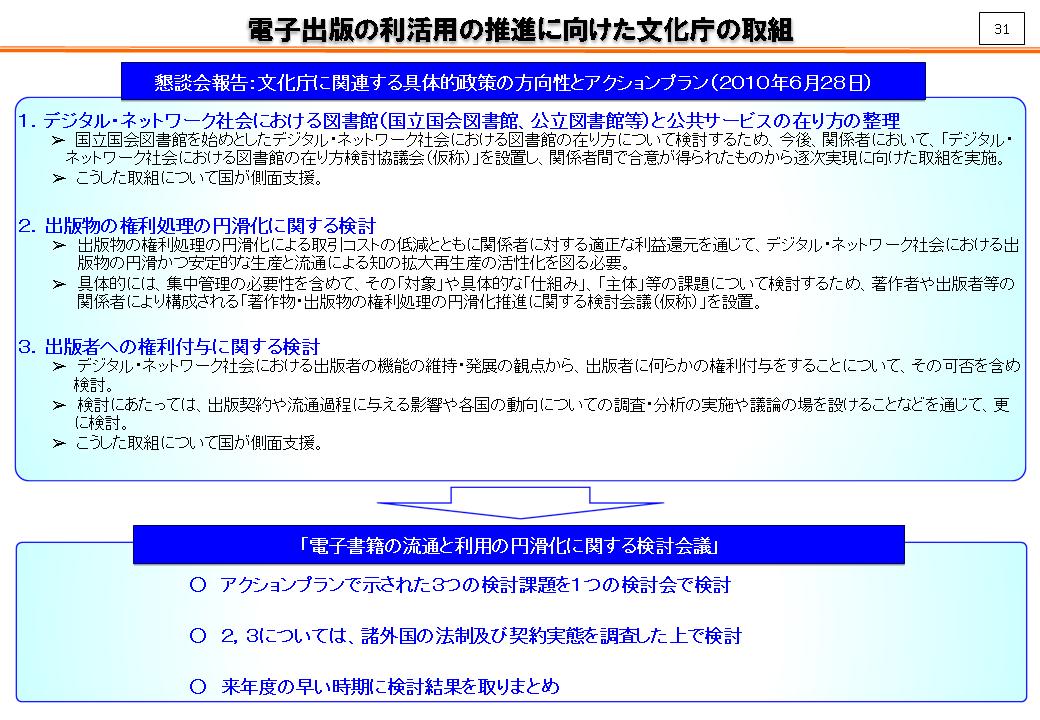

文部科学省では、「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」を今後開催する予定です(図36)。

(図36)

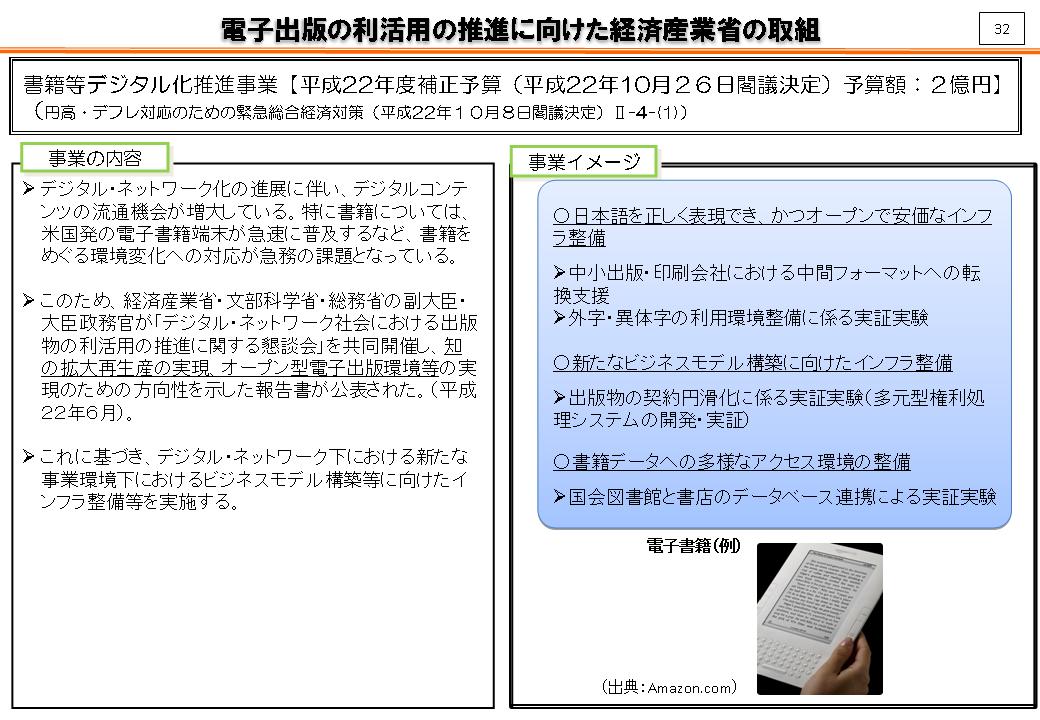

経済産業省では補正予算をとって、外字、異体字関係の実証実験を行う予定です(図37)。

(図37)

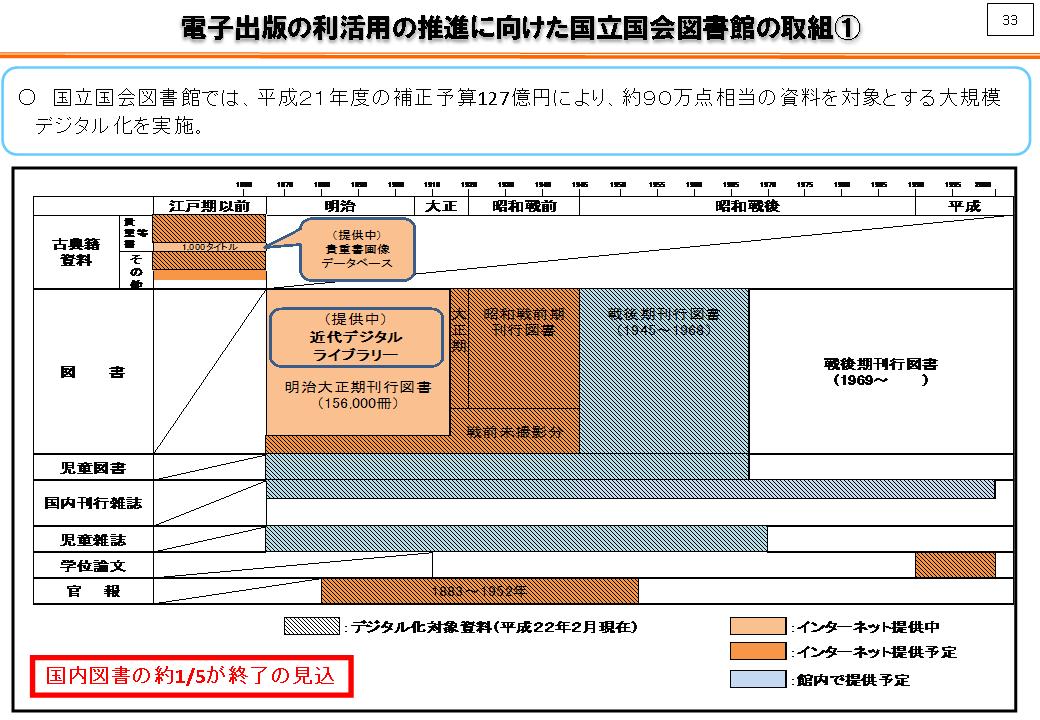

国立国会図書館の動きとしては、平成21年度の補正予算127億円がついたことで、1968年より前の書籍についてデジタル化ができる状況です(図38)。

(図38)

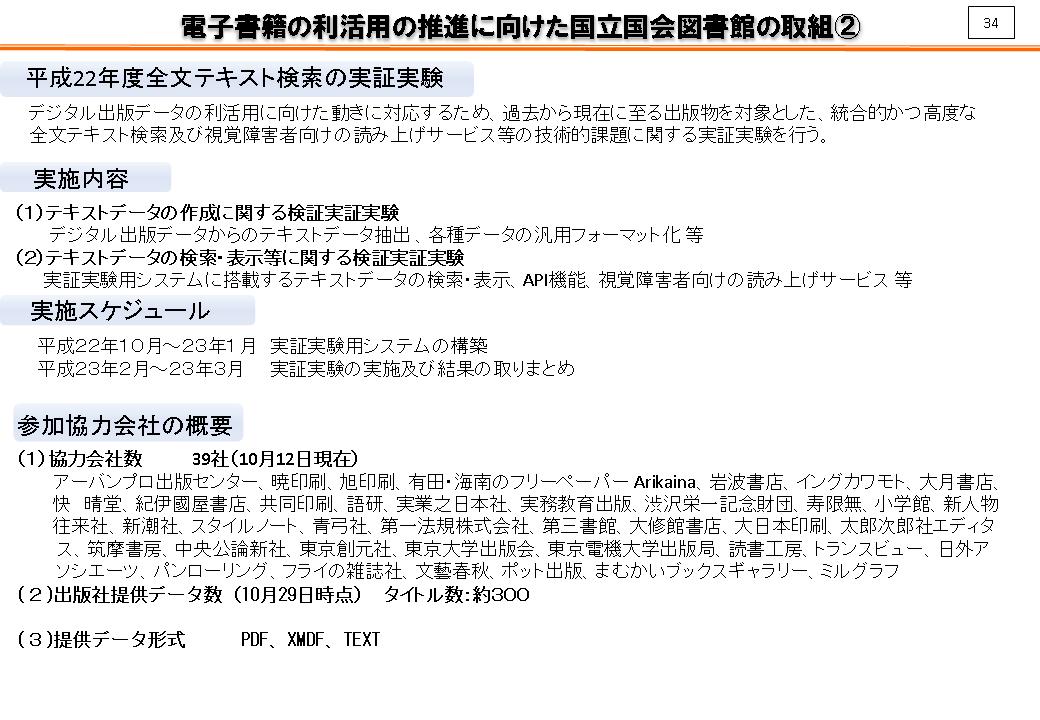

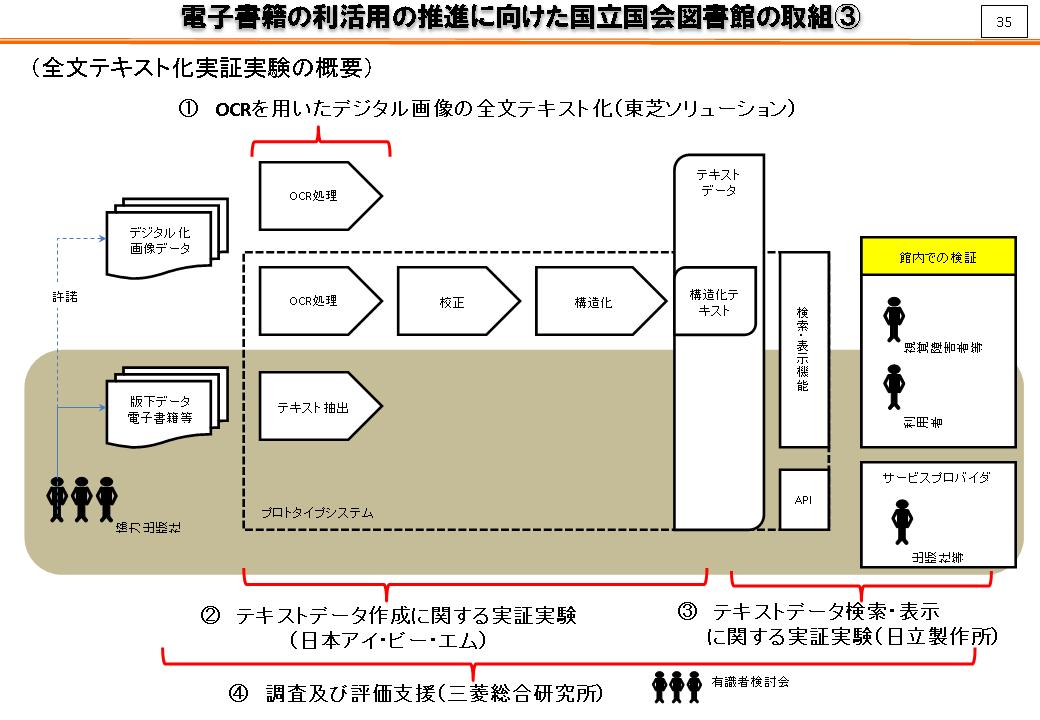

また、全文テキスト検索の実証実験が始まっています。39社の出版社と印刷会社のご協力によりPDF、XMDF、TEXTの提供データ形式による実証実験を進めていくものです。出版社提供データ数は300タイトルです(図39)。

(図39)

(図40)

ご説明したように、総務省、文部科学省、経済産業省がそれぞれ着実に取り組みを進めております。忘れてはいけない視点は、我々は大企業のために仕事をしているわけではありません。中小の企業、印刷会社、そして何より国民全般に裨益が及ぶよう、良い仕事をしたいと思っております。

(終了)