本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

マルチユースワークフローこそ印刷業生き残りのキーワード

製版、プリプレスは儲からないという理由で製版部門を縮小している印刷会社もあるが、印刷会社が生き残るためにはプリプレス増強も選択肢のひとつである。

印刷会社に当てはまる「紙を中心にした電子書籍作成ワークフロー」を構築するのは印刷業にとって大事なノウハウになる。出版をやっているところもやっていないところもデータハンドリングをビジネスにしようと思うなら避けては通れない踏絵のようなものである。

印刷業界が電子書籍に取り組むとなると、最初に考えるのがInDesignからのEPUB書き出しだが、正直な話Dreamweaver等を活用しないとまともな電子書籍が作れないのが現状だ。「べき論」で言えばワンソースとしてのXMLデータからマルチユースとしてのEPUB作成が一番スッキリするのだが、印刷業としては最低限DTPデータを使って加工しなくてはいけないのだから、そのデータを少しでも活用したいのは当然である。だからAdobeの提案するワークフローに群がるのだが、PostScriptとEPUBは水と油のデータなのでどんなに上手くデータをコンバートしても余分な情報が付いてしまい、それをエディットしなくては使い物にならない。

このことは理屈では分かっていても中々割り切れないものである。しかし、データが水と油だからマルチユースが進まないかというとまったく逆で、ますますDTPと電子書籍の融合が進むことが予想される。それも書籍というよりもカタログやチラシといった商業印刷で普及していくだろう。また欧米のように電子書籍が試験販売され、好評なら紙でも出版するケースや、希少本を電子書籍と紙(POD)出版するケースは多くなるのは間違いがない。

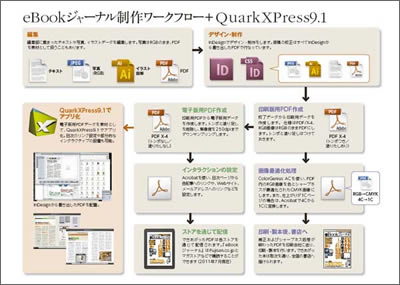

ということで現状の紙ワークフローを「一から作り直さずに電子書籍が作れるフロー」が印刷業界や出版業界から熱望されることになるわけだ。電子書籍関係唯一?(紙としての発行は唯一ではないかと思う)の定期発行雑誌「eBookジャーナル」の電子書籍フローをご紹介する。

紹介といっても特別なことをやっているわけではなく、PDF入稿で印刷所に入稿し、そのPDFに電子書籍用の情報を付加(目次やリンク)してPDF化しているだけなのである(付加だけではなくトンボをマイナスし、250dpiにダウンサイジング)。

ただし、そのPDFはPDF/X-4なので完全にRGBワークフローを実現しており、自作の編集部としては非常にすっきりしたフローということが出来る。正直な話、製版の知識のある人間なら「なんでわざわざRGBデータで印刷入稿するの?」という素朴な疑問を持つ方も少なくないと思うが、CMYKに慣れていない人間には「紙だろうと電子書籍だろうとRGBでハンドリングできること」は大きなメリットなのだ。

もちろん紙のデータ制作時点から完全にマルチユースを想定したフローも可能なのだが、ビジネスの主力があくまで紙ということを考えると、PDFも悪くないかな?というのが正直なところなのである。eBookジャーナルの場合、必死に紙の校了した後に一人の担当者(実際には副編集長)が電子書籍用にPDFを作り変えるのだが、半徹夜くらいで出来てしまうのはPDF/X-4というのも大きい要素なのだ。

もちろんeBookジャーナル編集部としては、次の段階を模索しており実験としてQuarkExpress9.1のQuark App Studioでアプリ化することにトライしている。

EPUB化ももちろん可能なのだが、DTPデータの現状を考えるとネイティブながら最小限の自由度も持っているフォーマットは出版業界や印刷業界にとってメリットになるのではないかと考えられる。そしてeBookジャーナルの場合は、編集部でデータ作成までやってしまうので金額的にメリットのあるQuarkは魅力的なのだ。本日買収の話がネット上で話題になっているが、それだけ魅力的という裏返しでもある。

図1:eBookジャーナルの制作ワークフロー (※クリックすると拡大)

電子書籍業界には「Store」という言葉がある。「Store」とは出版社からDTPデータ等を受け取り、電子書籍データにまとめ、配信の面倒まで見る代理店のような業務を指している。印刷会社でもこの「Store」ビジネスをやっているところがあり、よろず相談的な業務も行っている。このような業務をやっていれば、紙の仕事も自動的に増えているようである。

DTPもそうだったのだが、よろず窓口をやることによって仕事自体も増えるものなのである。「電子書籍が思うように伸びていない」という人も多いが、現在の日本語環境や日本人のIT度を考えればこんなものだというのが妥当だと思う。しかし、アメリカの場合、例えばAmazonでは紙より電子書籍の方が上回っているのだ。これが日本にも飛び火しないわけはない。こう考えた方がリスクは少ないはずである。

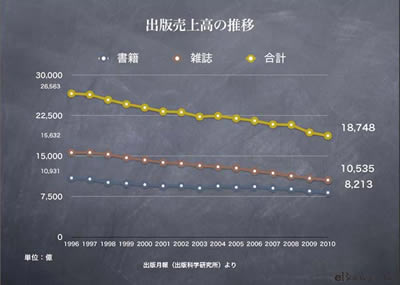

電子書籍関連の伸びは図2から4を見ていただければ一目瞭然である。

図2:出版売上高の推移

図3:発行点数の推移推移

図4:電子書籍市場の推移

そして本日一番言いたいことである。ほとんどの印刷会社が製版、プリプレスは儲からないと言い、実際に製版部門を縮小している。単純に売り上げが減っているのだが、なぜ減っているかというと、かつては「こんな印刷物が欲しいんだけど」という相談だったり、「こんなデータを使ってチラシを作りたい」という中途半端なニーズが印刷会社に持ち込まれたのだが、最近では完パケ(完全な出力データ)で持ち込まれる率が極端に上がってしまったことがプリプレス売り上げ低下の理由である。先ほどのeBookジャーナル編集部はこれに当たり、完パケ入稿の代表なのだが、この様に何でもかんでもやってしまうお客は本当は少ないと考える方が常識的である。

昔取った杵柄たち(製版、特にPSエラーで苦労した連中)を集めて電子書籍用のEPUBを力技でまとめたり、今回例に出したQuarkや各社が出しているアプリケーションにまとめたりするビジネスは、技能集団である印刷業界(製版や文字業界も含まれる)の得意としている分野のはずである。

かつては活字が写植に、写植がDTPに完全に変わってしまったが、これからは35%がEPUB、20%がPDF、15%が何々というように、「一つの方式が絶対」などということはありえない。ということは益々知識と技術力を持つところが強いということなのだ。完パケ入稿が増えてしまったので製版部門を縮小するというのではなく、データをマルチユース出来るStore、もしくはStoreの周辺ビジネスをやっていくというのも印刷業生き残りとしては選択肢となるはずである。特にデジタル印刷の仕事が増えることは予想できるし、せっかくの技術者を活かせるチャンスと考えるがいかがなものだろうか?

(文責:郡司秀明)