本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

【カラマネ極意3】そもそもCMSとは――その考え方 もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[3]

もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[3]

新連載スタートから「CMYKはスミ版に尽きる」「安易なプロファイル変換は危険」と、究極のテーマに触れてきましたが、最初のカウンターパンチということで正直難しい話題を扱わせていただきました。しかし、究極と申し上げたようにCMSを突き詰めていくと、この2つの問題に帰結するくらい重要なことなのです。

今回もこの難しい話題に続けてもよいのですが、この連載はあくまで基本的なことを再確認することを目的としています。そこで今回は、挨拶代わりのカウンターパンチは済ませた後に基本確認をやりたいと思います。これから問題にすべきことのガイダンスと思って読んでいただきたいと思います。詳しい設定の仕方などは各回に譲るとして、今回は基本に触れたいと思います。

カラーマネジメントの基本概念

CMSが一般的になる前(現在も?)の印刷を取り巻く環境では、色情報をデバイス間でやり取りすると色が合わないことが問題になっていました。色校用のプリンタと本機の印刷物との差を職人が把握しながら色合わせを行っていましたが、これはデバイスに依存する情報(デバイスディペンドバリュー)で色情報授受を行っているために起こるトラブルだったのです。

例えばインクジェット用インキは染料、オフセット印刷インキは顔料がベースなので、オフセット印刷用にセットアップされたCMYKデータでインクジェットプリンタ出力の色を合わせるのは、それほど簡単ではありませんネ。そこで、デバイスに依存しないPCS(Profile Connection Space)を介してデータ授受を行うことが提唱され、カラーマネジメントの考え方が生まれたというお話です。

分かりやすく言えば、

「――日本の印刷会社が日本のインキ用にセットアップしたCMYKデータをフランスに送り、フランスのインキで印刷したら仕上がりが全く違ってしまったということです。つまり、CMYKデータはインキに依存するデバイスディペンドバリューである。日本のインキだろうと、フランスのインキだろうと、絶対値CIE

Labでやり取りすれば色が合うという理屈が、カラーマネジメントの基本概念である。――」

ということなのです。

これはコレで特に問題はないと思いますが、CMSが普及し出したころと比べると、現在はだいぶ様変わりしています。インクジェットのインクは染料から顔料に変わり、色合わせのテクニックも進歩しました。

つまり、インクジェットでも印刷インキのシミュレーションはできるということなのですが、新たに「メタメリズム」などが問題になり始めています。私などは「見た目リズム」などとよく冗談を言うんですが、照明光によって同じ色に見えたり(見えなかったり)する現象で、これが印刷インキとインキジェットでは異なるというものです。D50の標準光源では同じ色に見えても、白熱灯の下では違った色に見えるというのはしばしば体験することだと思います。

しかし、印刷インキではかなり異なって見えるのですが、インクジェットのほうは印刷インキほど変わらないという問題?とも言えない問題が発生して、インクジェット会社がメタメリズムをワザと大きくしなくてはいけないと悩んでいるのです。

要するに印刷インキでは起こるメタメリズムが、インクジェットでは起こらないということで、これが問題だということです。少しくどかったですね。この詳説はいずれまたゆっくりすることにして、今回は抽象的なサジェスチョンをしておきましょう。色合わせでは「絶対値」と「傾向」と、どちらが重要か?という根源的な問題に対して、「絶対値にこだわるのは危険だ」ということを特に力説しておきたいと思います。

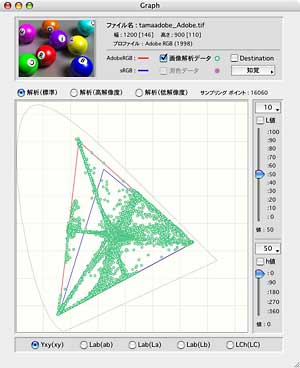

例を挙げますが、図1から図3に注目してください。図1はCGで作成したRGB画像を色度図上に表してその色分布をチェックしたものです。さすがCGということで、わざとらしくAdobe RGB域目いっぱい&ストレートに色が表現されています。

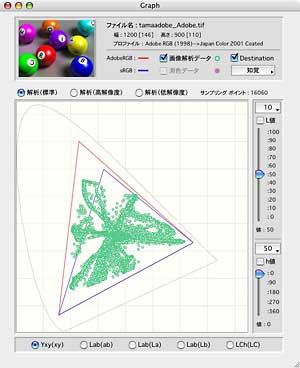

それをCMYKのJapan Colorに変換すると、再現色域が狭いので色の伸びが失われてしまうのは致し方ないとしても、色再現の形がゆがんでしまっているのが見て取れると思います(図2)。このゆがみが色再現上の大きな問題となるのです。

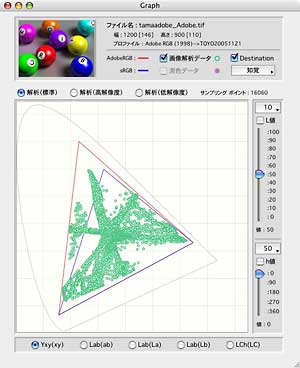

ところが、最近話題の広色域インキであるKaleidoで再現してやれば再現色域の面積も確かに大きいのですが、注目すべき点はその形状です。Kaleidoは元のRGBから比べれば若干寸足らずではありますが、Japan Colorと比べると各色ストレートに色が伸びているのが分かると思います(図3)。

これが「絶対値ではなく傾向が大事」ということなのです。広色域インキはRGB時代にマッチした印刷(方式)であるというのはこの点にあるのです。

▲図1

▲図2

▲図3

この話の発展形は「この色がこんなに鮮やかに出た」ではなく「この色はここまでに抑えておいたほうが、よりバランスは良い」ということになり、これがカラーマネジメントの極意なのです。これもいずれまたということにいたしましょう。

固有デバイスとPCSを関連付けているのがプロファイルであり、規格化を進めるために設立された団体ICC(International Color Consortium)の名称を付けてICCプロファイルとも呼ばれています。現在、ColorSyncやICMのカラーマネジメントシステム、カラーキャリブレーションツールのほとんどがICCに準拠しているのもご存じのとおりです。

RGBは絶対値と言われるが

印刷業界の人にはどうもコンプレックスがあって、どうも自分たちが一番お世話になっているCMYKデータよりRGBデータのほうが高尚だと思っているようです。しかし、ひと口にRGBと言っても実はさまざまなRGBがあります。CCDなどのRGBセンサーからの電圧(電流)というダイレクトな物理信号。ハイエンドスキャナのように人間の特性に合わせて対数圧縮(人間の知覚は鈍感で、100倍で2倍、1000倍で3倍になったように感じるので、対数で表現すると感性により近くなる。音の単位、デシベルも対数で表示)してあるものとさまざまです。

CIE Labの場合、RGBの派生データではあるのですが、デバイスには依存しない絶対値なので注意をしてほしいと思います。つまり、カラーマネジメントに使用するカラーの測色値は、デバイスに依存しないLabのようなRGBデータを使用するか、Adobe RGB空間の中のRGBデータというように氏素性のハッキリしているものを使わなくてはいけません。

普通RGBと言っているデータ、例えばPhotoshopの情報パレットで表示されるRGB値のR158, G100, B80という値は色バランスをある程度表現していますが、色の絶対値ということになると「?」になってしまいます。RGB値が同じでもその値がsRGBで表現されているか? Adobe RGBで表現されているかによって色は全く異なってしまうのです。

RGB値が同じだったとして、sRGBとAdobe RGBの2種類のプロファイルを当てた場合、Adobe RGBのほうはかなり彩度が上がります。為替相場と同様に考えていただければ分かるはずですが、こんなことで「sRGB入稿が良い」だの、「プロファイル再指定による簡単レタッチ」などと言われているのですから、本当に困りものなのです。どうぞ皆さんくれぐれもCMSの道を踏み外さぬよう、よろしくお願いいたします。

プロファイルとは自動車のナンバープレートみたいなものですから、簡単に変えてしまってはトラブルの原因になるのです。本当に致し方のない場合に非常手段は使うべきと心得ておきましょう。ちなみにプロファイルで彩度を上げると1ステップの段差が大きくなってトーンジャンプが目立ちやすくなるのと、無理やり色度図上の配置を変えてしまうので色のトーンの不自然さは否めません。

同じようにスキャナというと正確な色を再現するものと思われがちですが、普及タイプのスキャナの多くは、正確なRGBデータという意識よりもCRTモニタで美しく映るようにだけを注意して、CRTのγを考慮して逆γを掛けたRGB信号を作っています。γはこうでなければいけないという基準は特にはありませんが、Windowsは2.2、Macintoshは伝統的に1.8を推奨しています(良い悪いは別にして、γが高ければコントラストには見える。しかし紙には1.7くらいが最適)。

このようにγ値を始めとして、デバイス環境に依存するのがRGB信号なのです。蛇足ではありますが、γについては議論沸騰のようですが、カラーマネジメントツールの多くは、モニタγ値までも合わせ込んでしまうので、必要以上にγを意識することもありません。普及タイプについて説明しましたが、ハイエンドだって、正確な色というより「好ましい色再現」を目的に設計されているのがほとんどなのです(これは決して悪い意味ではなく、高価なものほどその傾向が強い)。

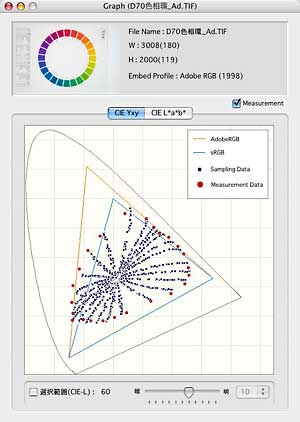

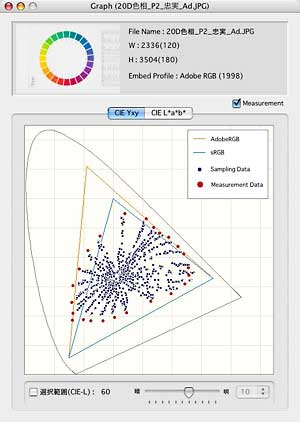

最近のデジカメも正確な色より好ましい色をコンセプトに設計されたモノが多いので注意が必要です。図4は色作り傾向の弱いデジカメで、「測色的な色作り」タイプと呼んでいます。色相環というチャートを撮影して色分布をチェックすれば放射線状にキレイに並んでいるのが分かると思います。図5は色作り傾向の強いデジカメで「演色的な色作り」と区別しています。放射線状ではなく線が入り混じっているのが分かりますね。特に右下のR部分、肌色エリアが複雑だと思いますが、これが好ましい色作りの傾向を示しています。少々色黒でも好ましい「湯上がりピンク」肌に仕上がってしまうということなのです。

この程度のレタッチは、製版からデジカメに役割が移ってしまうというのも印刷業界には大事なことと言えるでしょう。この程度ではないレタッチは残ることとなりますが、単なるトーン変更レベルでないのは言うまでもありません。

▲図4

▲図5

CMYKデータ(網%)は準絶対値と言える

色を表す値の優等生だったRGBに対して、CMYKデータ(通称網%、dot%)は劣等生、デバイスディペンドバリューの代表と考えられているようです。この場合、依存するデバイスは主としてインキ(色、正確には分光反射率が異なる。日本のマゼンタインキは欧米に比べてシアン成分を多く含んでいる)と紙、細かいことまで挙げれば、水やベタ濃度(濃度はインキ皮膜の厚さを表している。つまりインキの盛り加減である)、印圧やブランケットの性質など印刷機本体関連、また温度・湿度などの印刷工場の環境が影響するので、実にさまざまな要因に依存しています。

しかし網%自体は「面積率という絶対値」なので、色を表現する情報の中では別格的存在とも言えます。つまり、日本のインキや紙が統一(もしくは標準化)されれば、網%データは絶対値扱いできるのです。世界的に見れば、日本のオフセット印刷は比較的安定していたので、長い間データの受け渡しにはCMYKデータが使われてきましたし、実際に問題もありませんでした(インキメーカー間の差も世界的に見れば小さいほう)。しかし、これがかえって日本のカラーマネジメント普及を阻害した要因にもなっています。

蛇足ですが、スクリーン線数、点形が異なってもドットゲインなどの印刷条件が異なってきますので、厳密にはプロファイルを区別しなくてはいけません。これまた蛇足ですが、インキの色だけではなく、濃度(インキ皮膜厚=インキの盛り方)を変更しても分光反射率は異なってきます。こんなふうに考えていくと星の数ほどのプロファイルが出てきそうですが、大事なことは傾向で絶対値ではありません。だからスクリーン線数が異なれば、絶対値は違うが傾向はそれほど変わるものではないということです。よろしいですね?!

しかし、スクリーン線数が大きく異なると、その傾向も変わってくるので、異なったプロファイルを意識的に使わないといけません。これもよろしいですね?!! ドットゲインのピークなどがシフトするということです。とにかくCMYKの場合はT社のインキ、D社のインキなどといっても日本のインキである限り重箱の隅みたいな話ですが、RGBの場合はsRGBかAdobe RGBか?というカラースペースがハッキリしていないと色が分からないのです。

RGBに比べたらCMYKのほうがずっと素性のハッキリしたデータなのです。かと言って、「ほらみろ、だからCMYKのほうが良いに決まっているんだ」などとは短絡しないようお願いいたします。卑下することはないが、これからの印刷人は意識してRGBを使用する習慣を付けないと時代に取り残されるということです。それだけではなく印刷の仕事をこなすこと自体が難しくなってしまいます。ではでは今回はこのへんで。

(プリンターズサークル・2007年9月)