本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

【カラマネ極意6】良いプロファイルとは もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[6]

もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[6]

前回の復習

前回は「ちょっと難しかったかな?」と反省しているが、今回は復習から始めたい。

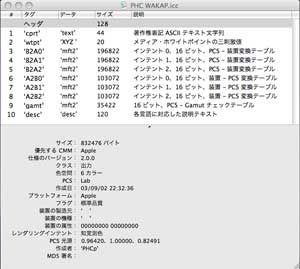

図1はICCプロファイルをMacのColorSyncユーティリティで開いてタグの内容を見ているところだ。6カラーとあるのは6色印刷ということで、PHC(パントンヘキサクロームコンソーシアム)とあるので、コンソーシアムで作成したプロファイルというのが分かるだろう。最初に少し付け加えておくが、プロファイルの中身で一番大事なタグはB to Aなのだ。

前回はAをソース、Bをディスティネーションと(簡単に)説明したが、正直言うと半分くらいは方便だったのである。正確には、BはLabなどの絶対色空間PCSと考えていただきたい。プリンタを測色してできるものがA to Bのタグ(テーブル)。つまり、RGB値から絶対色空間Labにするということだ。B to AはそのLabからCMYK網%にするということで、実はこのテーブルにノウハウが詰まっている。ここのテーブルがギクシャクしていると、できたCMYKカーブもギクシャクしたものになってしまう。

▲図1

いきなりCMSの核心部分に迫ろうかと思ったのだが、後の回に解説することをお約束して今回はもう少し初歩、基本中の基本を解説させていただく。だが、カラーマネジメントのノウハウというのはICCプロファイルに尽きてしまうのも事実なのだ。要するにこれが結論なのだが、ICCプロファイルを作成するのはやはり難しい。良くできているプロファイルというものが、残念ながら少ないのが現状だ。

良くないプロファイルの例を挙げるのもどうか(?)と思うので、環境に応じたプロファイルという例を見ていただこう。広色域印刷のHexachromeのプロファイルを例に挙げるので見ていただきたい。見ると言ってもプロファイルの中身を見なくてはいけないので、JAGATのセミナーで度々お願いしている庄司正幸氏の手によるMDツールを使っていきたい。

現在、図2のようにMDツールNo.1からMDツールNo.4までの4種類が揃っているが、http://www.k5.dion.ne.jp/~color/Tools/mdtool.htmlで、ダウンロードできるので興味のある方はお試しいただきたい(図3)。もし面倒ならgoogleで「MDツール」を検索すれば、このURLまでたどり着ける(ハズ?)。

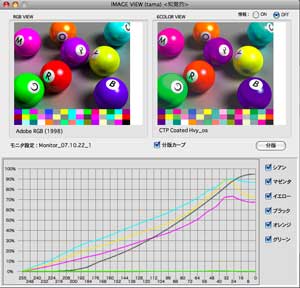

さて、MDツールNo.1でPantoneから提供されているHexachromeの標準プロファイルを見てみる(図4)。スミ版が多いのも問題だが、シャドー部が反転してしまっている。この現象には総インキ量が一番効いてくるが、総インキ量を350%ぐらいに上げてやれば防げるはずだ。総インキ量が少ないとGCRが効いてCMYのシャドー部が反転してしまうのだ。また、グレー部にオレンジインキとグリーンインキが入らないようになっている。これでは色のつながりが良いとは言えない。これらの課題を解決しようとしたのが、ヘキサクロームコンソーシアムで作成されたプロファイルだ。

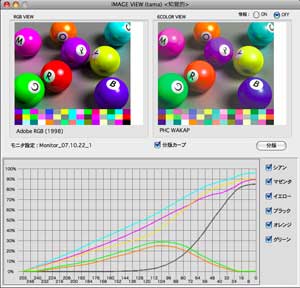

図5を見ていただければスミの入り方、CMYのシャドー部、オレンジとグリーンのグレー部分への入り方が改良されているのが分かると思う。もっとも、Pantoneから提供されているのはPantoneの特色が再現できることを大前提にしているし、アメリカの紙や印刷環境での標準なので基本設定がもともと違うのをガタガタ言っても始まらない。日本の環境に合ったプロファイルがコンソーシアム製プロファイルと思っていただければよい。

▲図2

▲図3

▲図4

▲図5

すぐに役立つプロファイル知識

印刷業界でプロファイルの問題に直面するのがデジカメ入稿だ。デジカメからのRGB画像にプロファイルが付いていないと、前回お話したように色が分からないのだ。これがRGBデータの宿命なのだが、ある大手代理店のマニュアルに「プロファイルを付けないこと」などと書いてあるので、デザイナーの多くが勘違いしてRGBデータでもわざわざプロファイルを取り去って入稿することが多いのは困ったことだ。

「RGBはプロファイルを付けるべし!」だが、CMYKデータに変なプロファイルが付いているとRIPの設定いかんでは、そのプロファイルを認識して色が変わってしまう。そんなトラブルを回避するために、CMYKではプロファイルを付けないほうが一般的になっている。「ほうが」と言ったのは、最近になって4×4変換などというのが、もてはやされているからである。PDF/X-1aでも印刷条件をハッキリさせてCMYKデータを作り、プロファイルを付けないのが標準となっている。

さて、プロファイルが付いていないRGBデータが入稿された場合どうするか?が、今回覚えていただきたいポイントだ。まず基礎知識の確認だ。プロファイルを付け替えるということは256ステップの値は変わらず、その範囲が変わるということだ。MDツールNo.2を使用して例をお見せする(図6)。

▲図6

▲図9

▲図7

▲図10

▲図8

▲図11

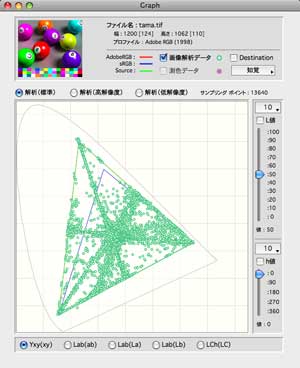

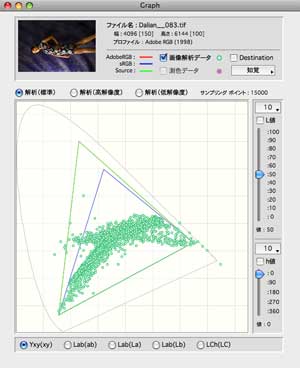

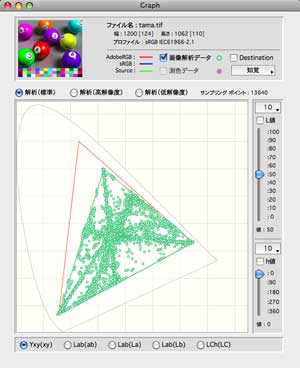

ツールNo.2を使えば簡単にプロファイルを付け替えることができるが、Adobe RGBを指定すると図7のように、sRGBを指定すると図8のようになる。ビジュアルなら理解しやすいと思う。

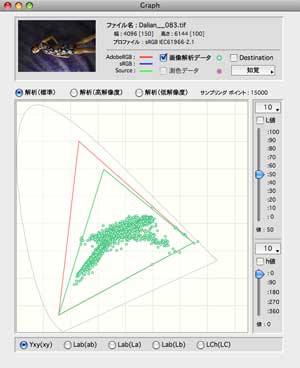

さてこれが分かったところで、プロファイルの指定していない画像データを類推していこう。MDツールNo.2だとプロファイルの指定されていない画像は図9のように表示される。そこに対してAdobe RGBやsRGBを指定してその色をチェックするのだが、MDツールの場合はグラフ上で確認できるので信頼性が格段に向上する。チャイナドレスの画像だがAdobe RGBが図10、sRGBが図11だがsRGBの色度図上での分布は圧縮されていかにも不自然である。従って「Adobe RGBに間違いない」となるわけだ。

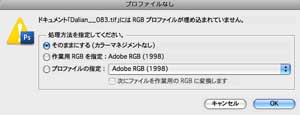

MDツールがない場合はPhotoshopで視覚的に確かめればよい。Photoshopでプロファイルがない時のワーニングは図12だが、この一番下の「プロファイルを指定」にチェックを入れていくつか試してみればよい。

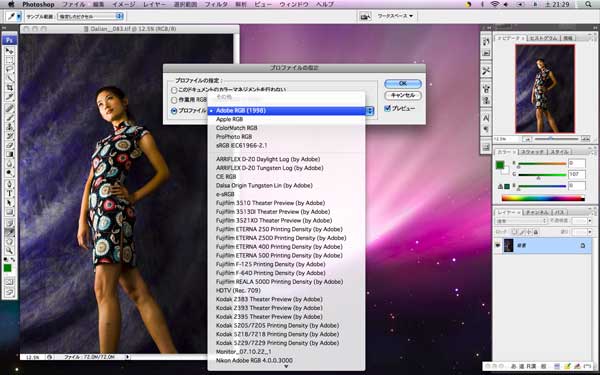

図13のようにプレビューにチェックを入れておけばそれぞれに確認ができる。もっともプロカメラマンがRAW現像したファイルならAdobeRGB、JPEG画像ならsRGB、素人がコンパクトカメラで撮影した画像ならsRGBと当たりを付けておけば間違いがない。

▲図12

▲図13

(プリンターズサークル・2007年12月)