本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

【カラマネ極意15】モニタでの白色再現 もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[15]

もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[15]

個人的な話になるが、夏はいろいろな行事が多い。しかし、個人的とは言いつつ、完全な遊びとならないところが、さびしい中年人生そのものである。とは言え、本人も結構楽しんでいるのだからだれにも罪はないのだ。まぁ、とにかく電塾(カメラマンや印刷会社が中心になって運営されているデジタルカメラの勉強会)の夏合宿や各種団体の勉強会に毎週のウィークエンドには出席しているこのごろである。

その中のプログラム「理論に走らない実践カラマネ教室」でのひとコマなのだが、――色校正とモニタの色合わせで、白色点を5000Kに合わせるとどうしてもモニタで赤が浮いてしまうので、試行錯誤の揚げ句、白色点を5500Kに合わせて作業を行うとちょうど良いあんばいだということが分かり、そうしている。――というのである。

読者の皆様はこの話を聞いて、どんなことを連想されるだろうか? これに似た話は昔から山ほどあり、そのほとんどが紙白(かみじろ)に起因した話である。要するに紙に蛍光白色が使用されているので、標準光である5000Kで照明しても、蛍光増白剤が自分で光を出すのだから、紙白≠5000Kとなってしまうという実にやっかいな問題である。日本では神代の時代から基本的に白色点(紙白)=照明光ということになっているのだが、紙自体に蛍光剤が混ざっていたら、自分で勝手に光を出してしまうのだから、標準光源を当てること自体の意味がなくなってしまうわけだ(ここまで言うのはオーバーかもしれないが…)。

要するに蛍光増白剤の入っていない普通の紙では5000Kの照明なら5000K、6500Kの照明なら6500Kの白色になるはずなのに、ということである。日本のインキジェット用紙の多くは以前ほどではないにしろ、今でもいくらか蛍光剤が混ざっている。特にメーカー純正ではこの傾向が強く、白色点は若干青白いほうに引っ張られる傾向がある。だから、これに合わせようものなら「5500Kが良い」という意見が出てきてしまうのは致し方ないことなのだろう。これに対して私の考え方はというと、「もともとこういう紙を色校正用に使うこと自体がクエスチョンマーク」なのだが、「モニタを5000Kにキャリブレーションすることはマナーではなく、ルールなのだ」という終始一貫した態度で接することにしている(ちょっとタカビー=高飛車過ぎるかもしれないが)。

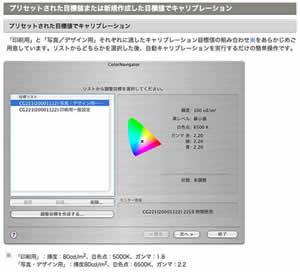

図1

そして、これが気に入らなければ、「紙白まで色校正でシミュレーションするか? ナナオのモニタには紙白シミュレーション機能が付いているので、それを使えばよいだろう」というように、ほんの少し親切に説明するようにしている。図1がナナオの紙白キャリブレーション機能だが、ここにあるようにEPSON純正用紙などには、ぜひお勧めしたい。正直言うと私などは頭で紙白分を引き算してしまうのだが、ここに挙げた例のほうのように、とにかく色校正絶対主義者(とにかく完全にイコールでないと気が済まない)も多いので、便利な機能である。「インキジェット用紙の専門メーカーだと一般的に蛍光剤の含有量が少なく、純正紙のように紙白にこだわらなくてもよいのでは?」というのが私の個人的なニュアンスである(意見まではいかない、抱いているイメージ。しかし、本来はこのような心配をすること自体がナンセンスなのだが…)。

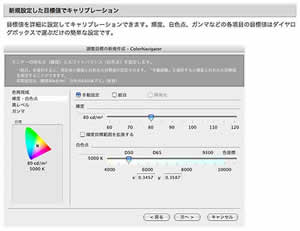

紙白機能のことに触れたのでナナオモニタのほかの機能を紹介しておくが、図2、3のようにプリセットされた値にすれば、大概の場合は問題ないようになっている。これもカラーマネジメントがこなれてきた賜物(たまもの)であり、積極的に使わない手はない。お勧めである。ナナオに限らず、プリセットはほかのメーカーも充実してきており、大変便利になっている。モニタ以外にもプリセットされているデバイスは随分あるが、実はプリセットというものがくせ者で、かえっておかしくしていることも珍しくないが、モニタの場合は、かなりこなれているので間違いはない。

図2

図3

モニタを見る時の環境

電塾合宿で気になった紙白の話をしてきたが、最も一番注意したいのは、モニタを見る時の環境であり、これがおかしいとどんなにキャリブレーションしようが、紙白を合わせようが、色校正紙とモニタは合ってこない。実は今までは「おかしいことが正しい」とされていたのだ。色校正室の照度というのはISOで2000luxと決められているのだが、これは校正紙のホコリとかキズまでチェックするためのもので、モニタと色校正紙を見比べるためにはほど遠い照度となっている。

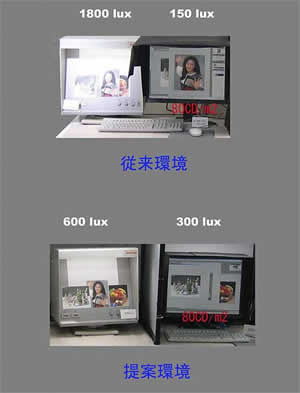

図4

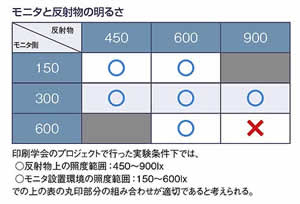

図4をご覧いただきたい。普通色校正紙を見るのは明るい環境で、モニタは薄暗い環境で見るのが普通だと思うが、色校正紙を1800luxで、モニタを150luxではどう見えるか?を設定し比較したものだが、似ても似つかないのが分かっていただけたと思う。色校正紙だけのころはゴミなどがチェックできやすい環境が良かったが、ゴミが入らないデジタル(←アゲアシはなし)ではイメージが近いことが一番である。その理想的な環境とは薄暗くも明るくもない、薄明るいくらいの感じがベストなのである、だいたい400~500luxと考えていただければよい。図5にこのへんの関係を表にして掲載してあるので参考にしていただきたい。

色校正紙とモニタを合わせるというのは、今までの感覚とは逆に考えなくてはいけないこともある。例えばモニタの管面輝度は暗いほうが良いのだ。80cd(カンデラ)ぐらいまで落とさないとなかなか紙のイメージにはならない。しかし、安いモニタだと輝度は下がらないことが多い。DTP用のモニタでは80cdまで落ちるものが望まれるが、廉価版のモニタだと主として動画を対象に設計されているので100cd以下には落ちないものが多い。キャリブレーションモニタなら70cdまで落ちるので、70cdで使用すればより近い結果が得られるはずだ。

そしてガンマは1.8を選択、白色点はもちろん5000Kにして照明環境の5000K+500luxと合わせれば、かなりハイレベルなカラーマッチングが得られる。ガンマは2.2だとか1.6とか、諸説はあるだろうが紙のイメージにはガンマが高くないほうが近似してくる。と言っても1.6では規格から離れてしまうので1.8がお勧めということだ。白色点の時と同じで5500K同様にガンマ1.6を主張する人がいるが、弊害のほうが多いので1.8で使用したほうがよい(図6参照)。

図5

図6

モニタ再現性能と色演出は違う

それにしても安いモニタ、特に動画(普通のテレビも含めて)用のモニタの進歩は著しい。SONYの液晶テレビがAdobe RGB相当の再現色域を持つと宣伝しているくらいで、普通の人から「Adobe RGBだとエメラルドグリーンがきれいに再現できるんですよね」という発言が聞かれるくらいになっている。しかし技術的に広色域再現が可能なことに対してケチを付ける人間はいなくなったが、いまだにトンチンカンなことを言う人も少なくない。

例えば、高彩度の液晶テレビを「鮮やか過ぎて目が疲れる」「わざとらしくて不自然」などと表現する評価専門雑誌などがあるが、印刷人まで真顔でコメントしたりするのには困ったものである。わざとらしい色にしたり、必要以上に高彩度にするのは演出であり、本来の性能やAdobe RGB規格とは関係ないことなのである。インキジェットプリンタなどは最たるもので、sRGBと銘打っておきながらある特定のブルー色にポイントを置いてsRGBを大きくはみ出していたり、赤に重きを置いてAdobe RGBをはみ出すくらいの再現域を持つものも存在している。「お客さんA社のこのプリンタは青が特にきれいに出ますよ」「B社のこれは赤が鮮やかです」なんていう宣伝文句自体もsRGB完全再現という意識で考えればおかしい気もするのだが、sRGB以上ということで不当表示にはならないのだろう。このように色演出とその基本性能は「似て非なるものどころか完全な別物」なのである。

「色演出と色再現性能は異なる」というのは基本中の基本である。同じく「色演出とカラーマネジメントは全く異なる」のであって、これを混同すると訳の分からない話になってしまう。派手な色の演出にするか?しないか??は設計思想に関係することであり、ICCプロファイルに準拠したものならプロファイルの作り方に依存する。これが基本ではあるが、広色域印刷の場合には(印刷以外でも言えることだが)特に注意を要する。再現できない色を出すのは困難だが、もともと再現域が大きいものを抑えて調子やバランスを取ることは技術的に難しくないはずである。回りくどい言い方になったが要は小さい靴はどうやっても無理だが、大きい分には先に綿を詰めたり(いやぁ戦後のニオイが…)、厚手の靴下を履けば何とかなるということである。

印刷人、特に製版関係でアナログ時代からデジタルを経験した人間にとってデジタルというのは極端なことをやるとトラブルの嵐になったため、このへんには人一倍の注意を払い、色を出していくというよりは限界を見極めるということに重きを置いていたはずだった(?)。限界に近づいた場合は「サチュレートした色の彩度を上げるのではなく、サチュレート前の色を減らして調子再現で見栄えを良くするということでトラブルを避ける」なんていうテクニックは、ある程度以上の技量があればやっていたことなのである。同じく最近話題の広色域印刷でトラブル(もしかすると当事者にはトラブルという意識がないのかもしれない)を目にすることが多くなっている。確かに広色域(高色域)ということで高彩度の再現が可能だが、それを優先するあまり特色の平網のようになってしまっているのである。多色プロセスインキによる広色域印刷は、これまでの特色追加と異なり「自然なトーンのつながり」と「バランスの良い色再現」が信条だが、最近目にするものは特色を2、3色使ったものと大差がないものばかりだ。確かに彩度は上がっているが、調子のない、取って付けたような色再現をされても興ざめである。

実は電塾の夜の飲み会で色調再現、モニタの階調再現について熱く語ってしまったので、最後はオマケ的なことまで付け加えてしまったが、白色再現については近日中にJAGATのテキスト&グラフィックス研究会でも取り上げようと企画中である。期待していただきたい。

(プリンターズサークル・2008年9月)