本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

デザインの本質は論理性と戦略にあり 【Interview・2】

[Interview] JAGATと何らかの接点のあるデザイン、アート、ビジネスのキーパーソンに聞く。第2回目は、JAGAT40周年のロゴから『印刷白書』のデザインをお願いしている大森裕二氏に話を伺った。

●デザインはロジカルシンキング

―大森さんはずいぶん早い時期からデザイナーになる将来像を描いていらしたようですね。

大森:中学生の時には明確にデザイナーになりたいと思っていました。技術の先生が県の展覧会の審査員をやっていて、僕もポスター制作の手伝いをして、その面白さに目覚めてしまったわけです。

―大学ではグラフィックデザインを専攻されていたそうですね。田中一光氏の事務所でもアルバイトされていたとか。影響は受けられたのでしょうか?

大森:田中一光というと皆さんご存知のとおり独特な世界が確立されています。影響を受けるとか真似するといったレベルにはありません。当時影響を受けたというより、考え方に共鳴したのは、杉浦康平さんです。それまで僕自身もそうでしたが、デザインとはセンスや感性が大切だと思っていました。しかし、デザインをする上で一番大切なものは、ロジックであるという考え方を杉浦康平さんのデザインで知ることになります。そこがとても新鮮でした。

―大学卒業後最初に就職したのがアート系の出版社だそうですが、具体的な仕事内容はどのようなものでしたか。

大森:美術館のポスターからチラシ、チケットなどすべてのデザインをしていました。デザイナーとして入社しましたが、営業も編集も納品もすべてこなしました。今となってはそのときの経験は役に立っています。

―その後ユー・ピー・ユーに入られるわけですね。

大森:リクルートと同じ形態の採用PR会社でしたが、とても若い会社で、面白い企画がいくらでもできました。採用PRですから会社案内ではなく、入社案内を作るわけです。これが楽しかった。雑誌『エスクァイア日本版』も手がけました。創刊に携わり、宣伝広報を担当し、4~5年は広告代理店にデザインや印刷物を発注する側にいました。その間はデザインの仕事から遠ざかっていたのですが、この頃に発注側の気持ちを知ることはよかったと思っています。

―DTPはユー・ピー・ユーのデザイナー時代に覚えたのでしょうか?

大森:ユー・ピー・ユーではMacを導入したのはずいぶん早かったのですが、管理データ、情報共有、伝票処理などをやっていました。最初の頃は書体もないのにデザインなんかできるか、と思っていましたが、そうは言ってもPageMakerの頃からいじっていて、QuarkXpressが出た頃には、DTPでデザインをしようという話になり、制作部隊を立ち上げました。

●独立後の主な仕事とJAGATとの付き合い

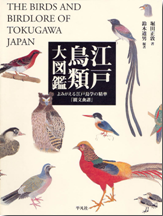

―独立されてからはグラフィックデザインから装幀をメインにシフトしています。なかでも大森さんといえば、繊細な鳥の絵が印象的な『江戸鳥類大図鑑』(平凡社、2007年)が有名ですね。2008年にドイツのライプチヒで開催された「世界で最も美しい本コンクール」の銀賞を受賞されました。この本は、前年にも国内で、第41回「造本装幀コンクール」で経済産業大臣賞と日本図書館協会賞も受賞しています。

大森:これは僕の装幀だけで3年がかりのものです。編集では10年かかっています。それだけに深い思い入れもあります。

―800ページ以上の立派な図鑑ですが、特に注意した点はどこですか。

大森:江戸幕府の若年寄を務めていた堀田正敦が40年以上かけて執筆した図鑑を現代に蘇らせることを主眼に据えました。古文書の雰囲気を生かすために白い紙でなく、クリーム色の入っている書籍用紙を使用して、和紙の風合いを出したいと考えました。さらに精緻に描かれた鮮やかな鳥の絵に感動したものですから、それを再現するには、文章の版面と絵の版面をそのまま配置したのでは、せっかくの絵が生きてこない。版面を無視するような形を考えました。

―つまり文字用と図版用の2つの版面を用意したというわけですね。

大森:そうです。鳥の絵が版面から大きく飛び出す大胆なデザインを施しました。絵の力を生かすためにあえて枠を広げて配置した。そのことが外国の人にも評価されたようです。

―PAGEのポスターも2008年と2009年の2年続けてお願いしました。

大森:デザイナーにとっては、言葉は大切です。PAGEではその年のテーマやコンセプトをよく理解して租借して表現しました。

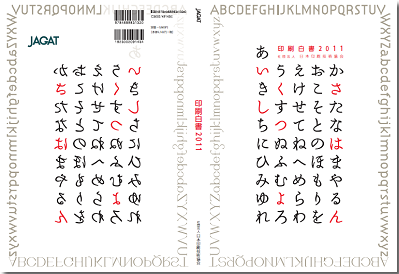

―大森さんには今年も『印刷白書』のAD(エディトリアルデザイン)をお願いしました。『印刷白書2007』からのお付き合いですからまる5年になります。毎回表紙のデザインが異なりどんなものが出てくるのか気になっています。

大森:今回は見本帳のイメージです。タイポグラフィの原点の意味合いを込めました。裏表紙が反転しているのも活字のイメージを喚起させたかったからです。原点回帰からの新たな出発を意識しています。ひらがなは古い活字書体をベースにモダンに作成して使っています。逆に周りのアルファベットは新しいものを使用しています。日本語×英語の妙を表現したかった。ひらがなの赤字をたどっていくと「いんさつはくしょ」になるという遊び心も入れています。

―なるほど考えましたね。大森さんにとってのデザインを一言で表現するとどのようなものですか。

大森:デザインとは解決方法だと思っています。編集者が届けたいと思っているものを届けたい人に橋渡しをする役割です。解決を見出すまでのその過程が実に面白い。編集者から企画の意図や編集方針を聞き出し、カバーから表紙、組版、扉、字体に至るまで綿密な打ち合わせをします。

―本を一冊作るのに編集者とデザイナーは共同作業をするわけですね。

大森:お互いいい物を作りたいという気持ちは一緒ですから編集者とは戦いの日々です。でもそれは当然で、衝突しないほうがおかしいと思います。譲るべきところは譲りますが、ここはどうしても譲れないといったところは、なぜそうなるのか論理的に説明します。よくデザインというと「なんとなくセンスがいい」などのイメージが先行しますが、僕は話せないデザイナーはダメだと思います。自分の戦略的思考を語ることができないで、それを形にすることはできないと思うからです。

―その考え方は、杉浦さんから得たものですね。たしかに大森さんとはよく衝突しました(笑)。

大森:いいものを作るためにはそれは必要なのです。

―今後の抱負も含めて最後に一言お願いします。

大森:今は仕事の80%くらいで装幀がメインになっています。本は中身で評価されますが、編集者の意図を汲んで、読者を想定し、それに見合った納得のいくデザインを心がけていきたいと思います。なんといってもやっぱり本が好きですから。

『印刷白書2011 』は2011年9月12日(月)に発行いたしました。

※これからも、JAGATとなんらかの関わりのあるデザイナーやアート系の人々、またITを駆使しているビジネスキーパーソンを少しずつご紹介していきたいと思います。

大森裕二

大森裕二 エディトリアル/グラフィックデザイナー。

多摩美大を卒業後、デザイン会社で展示会カタログやパンフレットなどを手がける。採用PRのユー・ピー・ユー時代には、新卒用入社案内(会社案内とは別)を中心に企画からデザインまで請け負う。2002年に独立後は、もともと興味のあった装幀をメインにして活躍している。

http://ohmoridesign.web.fc2.com/