本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

印刷数値管理の普及

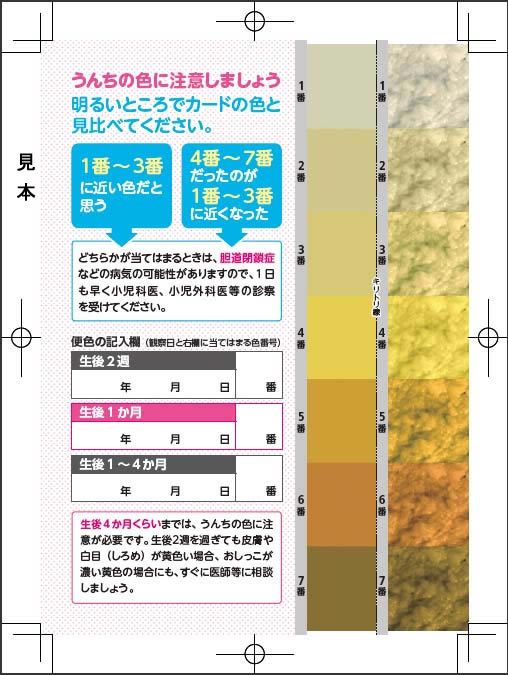

2012年度以降の全国の母子手帳に、便色カードの添付が義務化された。JAGATではこの便色カードの印刷指導を行っている。うれしい誤算だが、数値管理に関して当初予想していたよりもトラブルが少ないように感じている。

2009年に新松井式便色カードの作成をお手伝いした経緯 から、色管理やチャート製作(印刷)に関して相談に乗ったり、直接ヘルプしてきた。本当に縁としかいえないのだが、たまたま松井病院長と知り合いになり、私(松井先生も?)がポジティブな性格だったのが、少しは役に立ったという実例である。

簡単な経緯を説明する。改良版便色カードを試作(パイロット版)し、そのカードを使用し、特定市町村においてパイロットテストを行った。テストでは良好な結果を得ることができ、その後、全国規模への展開が模索された。「パイロットテストの拡大か」「一気に母子手帳添付に行くか」が議論され、母子手帳案が国会に提出されることになった。

新生児の命に関わる話でもあり、消費税などの案件とは異なり、与野党一致で母子手帳への添付義務化も決まった。しかし、全国の自治体が地元の印刷会社に発注する便色カード製作をいかに安定させるかという問題が残されることとなったのである。

そこで、厚労省や関係者とも相談して印刷条件の妥協点を見いだす作業に入ったのだが、カード用の印刷データはPDF/X-1aで提供し、基本的な印刷規準はJpan Color指定の材料(インキ、紙)を使用することと規定することになった。

ただし、「Japan Color 2001 Coatedと言い切ったらΔEが6以内でOKだろう」というクレームも考えられるため、Labの目標値も掲げ、出来ればΔEで3以内を目指すこと、というお願いをさせていただくことになった。

ΔEが3以上でも罰則規定はないため、「規定に従って印刷した」と突っぱねられたらしょうがないので、あくまで「お願いするという姿勢」で臨み、結果が規定以上の業者はJAGATのホームページに掲載するという特典付きで実施することになった。

その技術的指導(希望会社)をJAGATが行うことになった。公益法人に移行する経緯もあり、世の中のため業界のためになればということでやり出したのだが、当初予想していたよりは問題が少ないのでびっくりしたのが正直なところである。

当初予想したというのは、「母子手帳を印刷している会社は白黒専門業者が多く、カラー印刷を得意としている会社との橋渡しが必要か?」とか、「まだまだ、Lab等の数値管理には慣れていないのでは?」ということである。

確かに、全くコミュニケーションが取れないケースも少なくないのだが、それは営業担当が出しゃばってくるところに限られ、現場の方と直接話せば99.9%は解決している。営業の方の気持ちは分かるが、口先だけでごまかそうというのはこういう場合弊害以外の何者でもない。

その他代表的な問題を箇条書きにしておく。

- PDF/X-1a入稿にもかかわらず、PDF/X-1aを画像として扱いデータを改ざんしてしまう。PDF/X-1aの意味を再度ご理解いただきたい。

- Labそのものが分かっていない。b値が高すぎるので、「Yを減らしてください」といってもなんのことか分からずに、収拾の付かないことになってしまう。

これについては、分かり難そうな会社には「Yのベタ濃度を0.06落としてください」というように、印刷現場向けに具体的な指導をすることにした。こうすると指導する方もリスキーなのだが、そういう指示でないと話が通じないので致し方ない。(この辺のデータ、Labとベタ濃度の相関関係等のデータというのは用意しておくのが常識という時代もあったのだが、、、) - 耳年増な営業が、口で解決しようとして問題を大きくしてしまう。どうもこの問題に尽きるようなのだが、営業の出しゃばりはカラーチャート印刷などには百害あって一利無しというのが実態である。営業を抜きにすることで99.9%は解決している。営業のあり方も考え直さねばなるまい。

実績としては、現場に直接指導することで、ハイレベルのマッチングが出来ているのが結果である。 - 測色計が無く、数値管理もほとんどしていない会社は刷り見本を欲しがり、その判定も適当である。「Y濃度が落ちてる」といっていても実際は逆だったりするケースが少なくない。

というように「PDF/X-1aを知らない」、「数値管理をしたことがない」という問題に集約される。刷り見本ではなく数値目標という意味(刷り見本を配るよりも安定する)を良く理解され、その数値目標にキッチリ合わせてきたという印刷会社が多かったのはうれしい誤算だった。

色々あったのだが、結果的に85%(印刷部数割合)の印刷会社には理解していただいたと思っている。印刷業界のため、印刷を利用していく方のために今後とも数値管理は広く啓蒙していかねば、と思いを新たにしているところである。

(文責:郡司秀明)