本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

電子書籍時代のDTPワークフローを考える 紙と電子のハイブリッドワークフロー

株式会社毎日コミュニケーションズ

+DESIGNING/eBookジャーナル編集長 小木 昌樹 氏

+DESIGNING副編集長 小林 功二 氏

小木氏:『+DESIGNING』はまだ紙版だけで電子版は作っていないが、『eBookジャーナル』はテーマが電子出版の雑誌なので、電子版を同時に作っている。紙版は2誌とも同じ作り方で、『eBookジャーナル』はそこから電子版も一緒に作っている。

最初に出版業界や電子出版のオーバービューについての話をしたい。その後、小林にバトンタッチして、電子雑誌の作成で実際にどういう作業をしているか、デモを見てもらう。

■出版業界と電子書籍を取り巻く現状

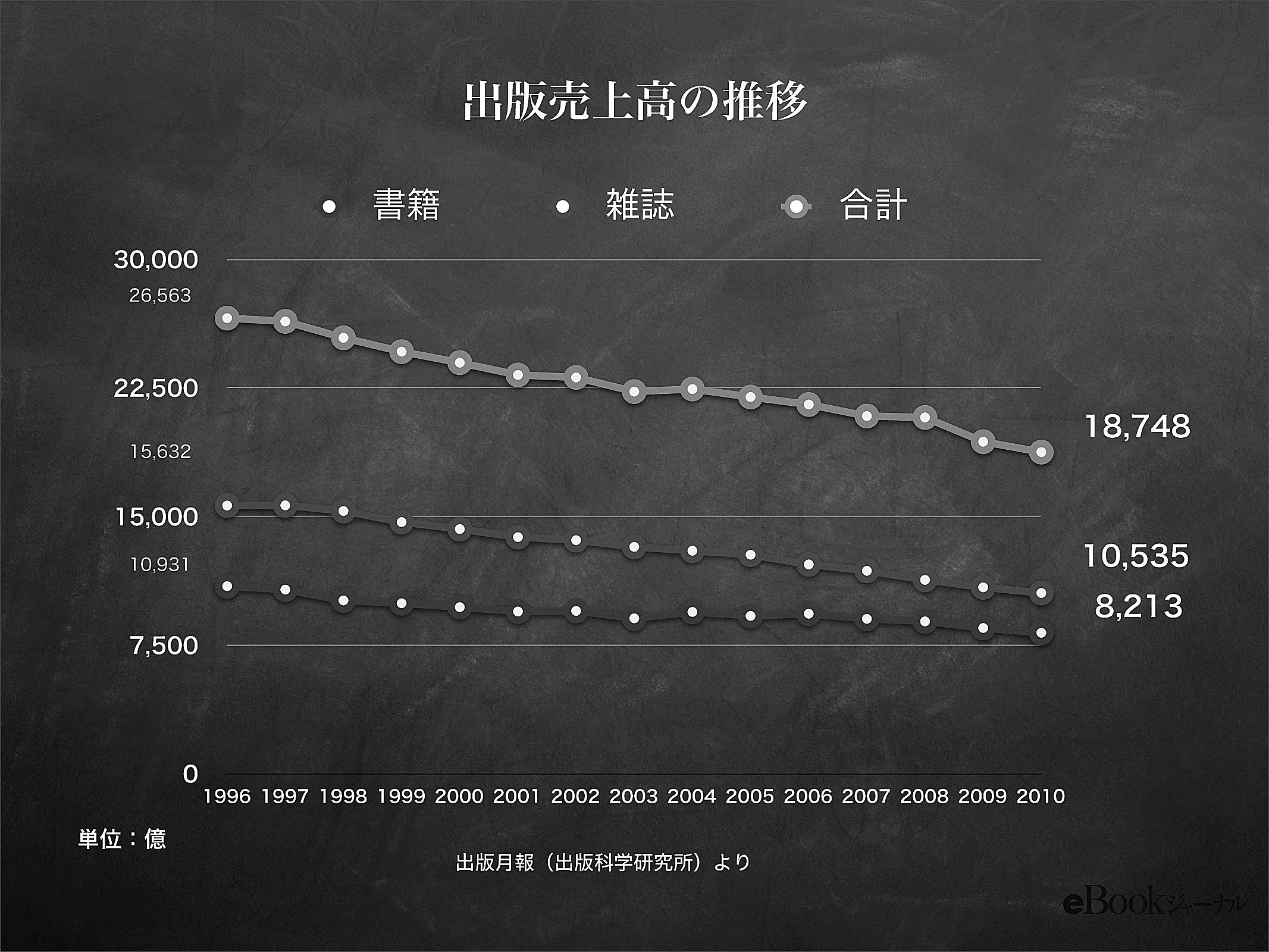

出版業界は1996年の売上高がピークで、書籍と雑誌の合計が2兆6,563億円あった。そこから書籍も雑誌も下り坂で、書籍は2010年の売上高が8,213億円、雑誌が1兆535億円、合計が1兆8,748億円であった。14~15年前に比べて7,000億円程落ちている。この数字は出版社が取次の問屋を通した書店での売上である。出版社の中には、日経BPのように直販でたくさん売っているところがあるが、直販の数字は入っていない。したがって、実際の出版業界の売上高はもっと大きいが、本屋を通して売れる本、雑誌はこれほどに下がってきている。(図1)

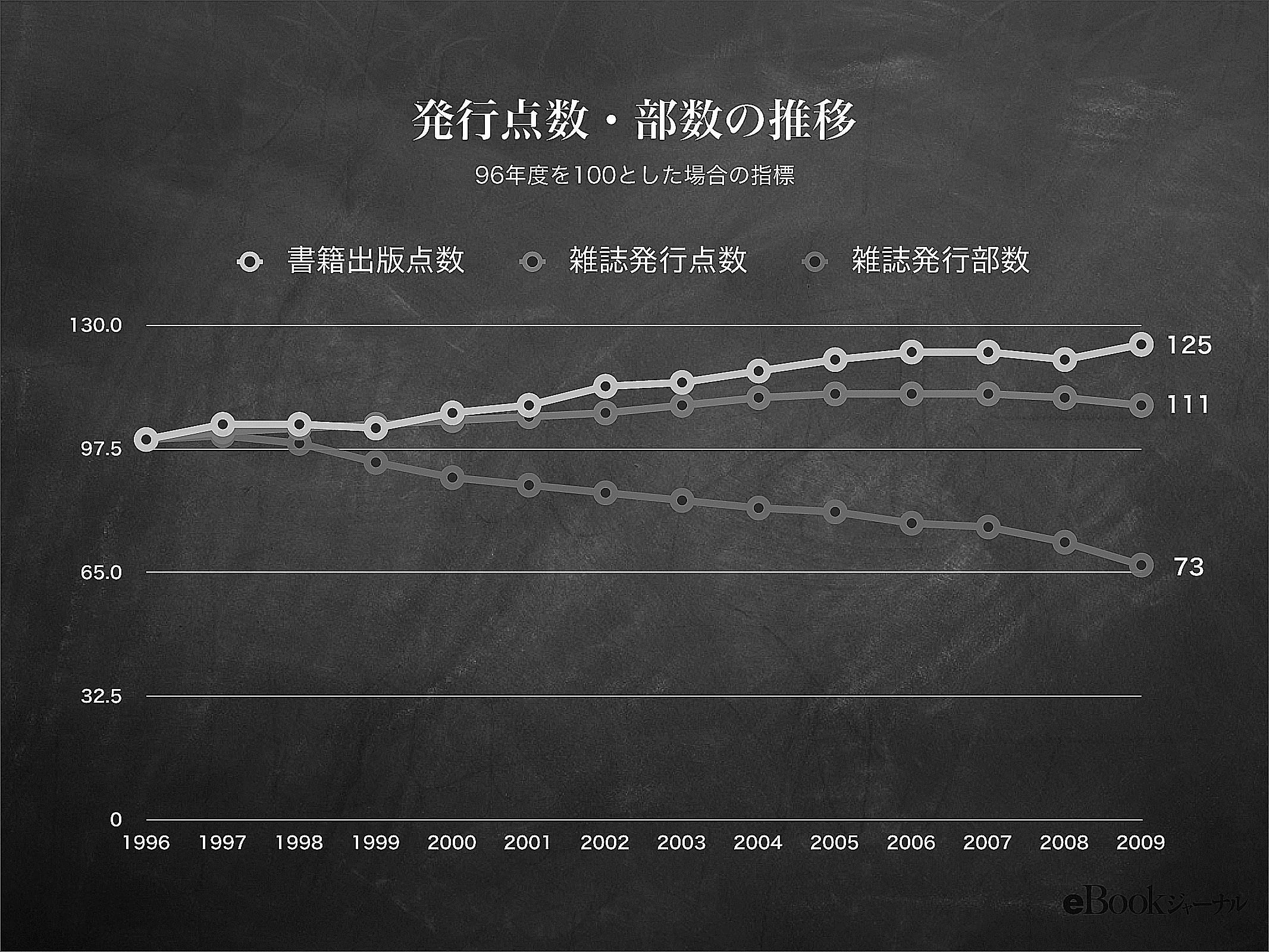

発行点数と部数の推移は、1996年がピークである。1996年を100ポイントとすると、2009年は書籍の出版点数が125ポイントで、点数が25ポイント上がっている。

雑誌の発行点数は111ポイントで11ポイント上がっている。ところが、雑誌の発行部数は非常に落ちている。73ポイントで27ポイントも落ちている。(図2)

このように雑誌は商品タイトルは増えているが、全体の部数は下がっている。1商品あたりの発行部数が極端に落ちている。もちろん、ヒットする雑誌がないわけではないが、業界全体で見ると非常に落ちている。

書籍も売上は落ちている。それなのに点数が25ポイントも上がっているのは、これも商品1タイトルあたりの発行部数が、落ちていることになる。

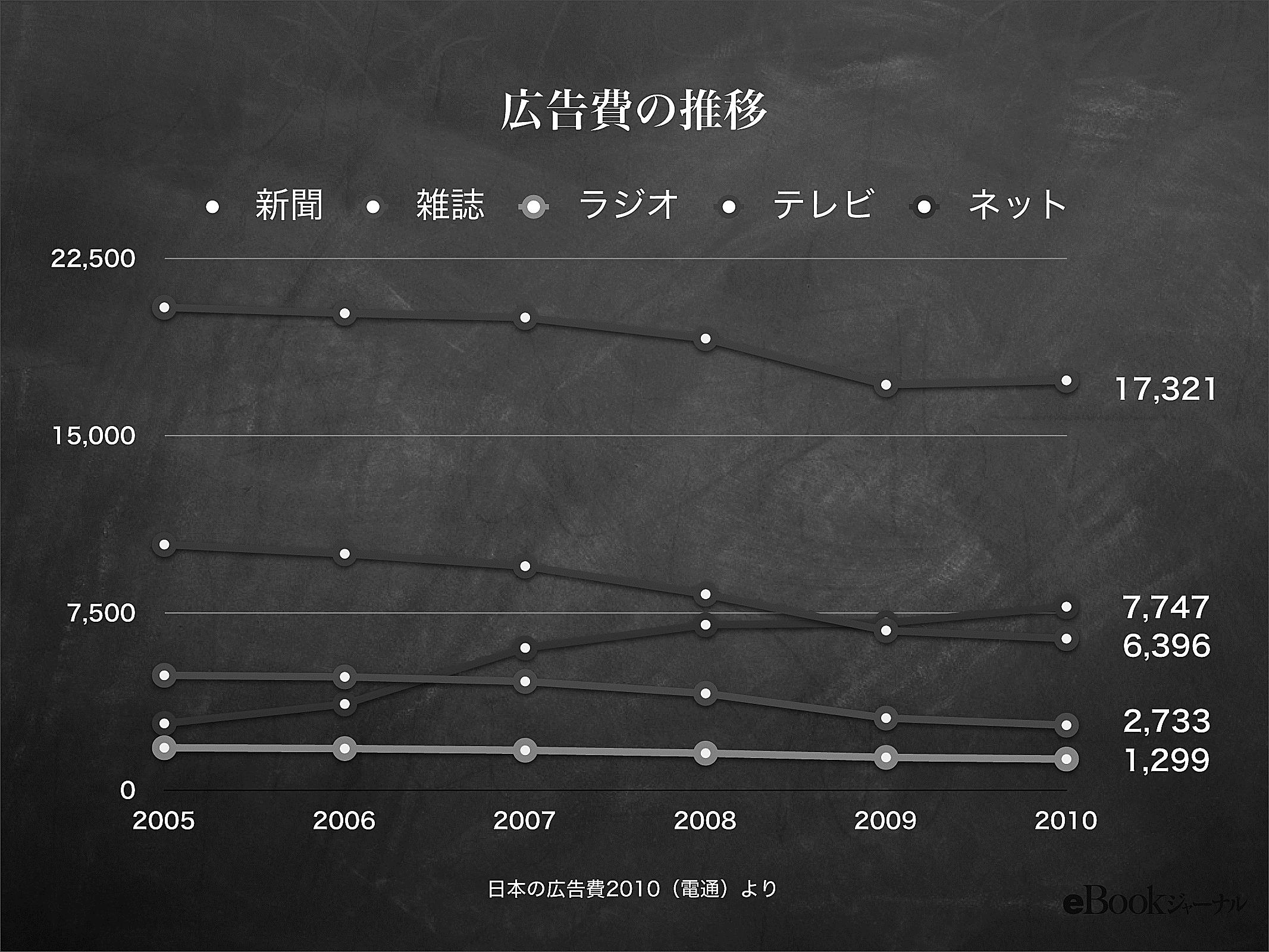

広告費の推移については、新聞、雑誌、ラジオ、テレビのマス4媒体とネットの広告費の推移(2005年から2010年まで)をグラフにした。(図3)

一番広告費が多いのは、やはりテレビである。2010年は1兆7,321億円あった。2009年よりは少し上がったが2005年から比べると少し下がっている。

雑誌の2010年の広告売上高は2,733億円であった。2009年が3,000億円くらいだったので、2008年から2009年に結構下がり、さらに2010年でも落ちてしまった。多分20ポイント以上落ちたと思う。雑誌広告はかなり厳しい。

出版社の売上は、書籍だけの出版社なら書籍の販売収入だけだが、雑誌を扱っている出版社は、雑誌の広告収入の割合が非常に大きい。商品によっては売上の半分以上を占める雑誌もある。その大きな収入源である雑誌広告がかなり落ちている。これだけでも出版社の経営が非常に厳しくなっていることがよくわかる。

ネット広告は、2005年の段階で「雑誌広告は、2007年にはネット広告に抜かれるのではないか」と言われていたが、結果、そのとおりになっている。ネット広告は右肩上がりで伸びて、雑誌はどんどん下がってきている。今では5,000億円の差が出てしまった。ただ、ネット広告も一時期の急激な伸びは止まり、ゆるやかな伸びが今でも続いている。

▲図1

▲図2

▲図3

■電子書籍市場の規模

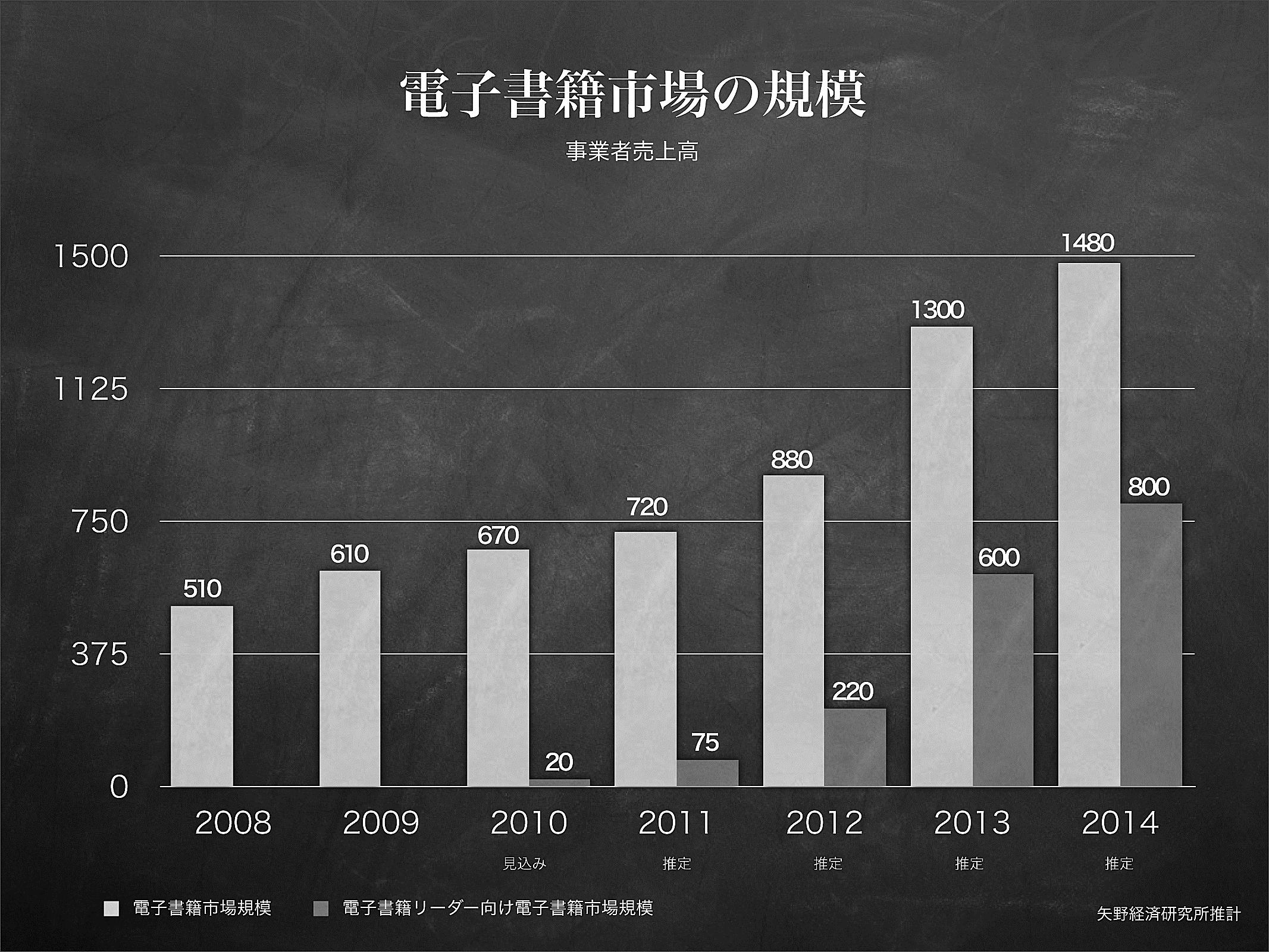

電子書籍はどれくらい売れているのか。いろいろな調査会社が数字を出している。(図4)

矢野経済研究所によると、2009年には紙の市場規模とは別に、電子書籍市場で610億円の売上げである。2008年は510億円、2009年は610億円で、2010年の見込みは670億円になっている。今後も上がっていき、2014年には1,480億円規模になるのではないかと矢野経済研究所は予測している。

他の調査会社が、2010年の電子書籍市場規模は650億円くらいだったという数字を出していた。矢野経済研究所予測の670億円には届かなかったようだ。

2010年はiPadが出た年で、非常に売れたと言われている。その後、iPad以外の電子書籍端末、専用端末も数種類出たし、Android系のタブレットも出た年である。電子書籍が読める端末がいくつか出たり、ヒット商品のiPadが出たにもかかわらず、実は予測ほど伸びなかったのが実態である。

■電子書籍端末と携帯端末

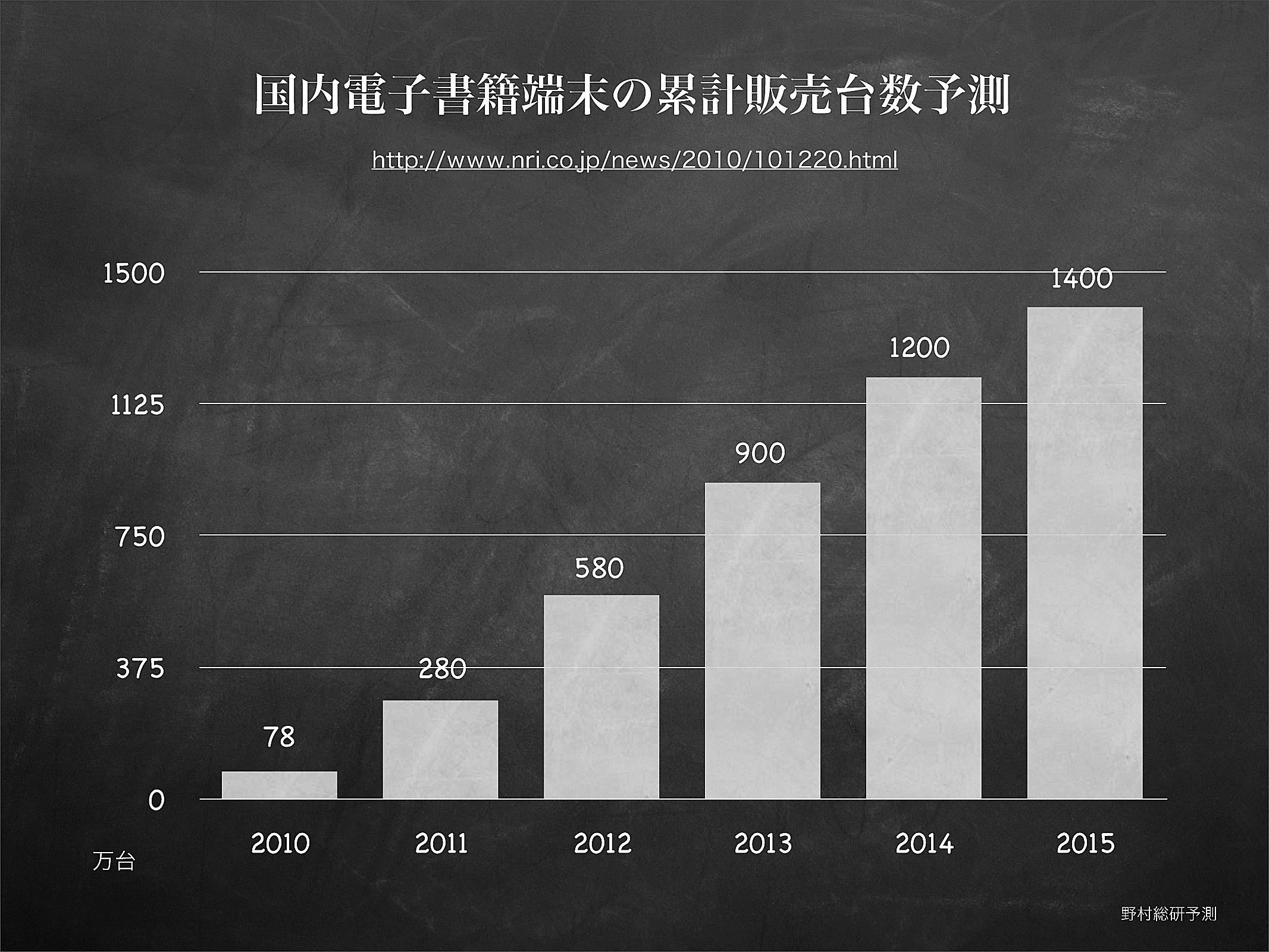

野村総研によると、国内電子書籍端末の累計販売台数の予測は、2010年は78万台、2011年は280万台である。しかし、2011年に、ここまでは到達しないと思う。

電子書籍端末とは電子書籍を読める端末、専用機も汎用機も含めての数であるが、今後も伸びていき、2015年には1,400万台くらいになるだろうと野村総研では、予測している。2010年、2011年の数字が固まってくれば、修正が入るのではないか。(図5)

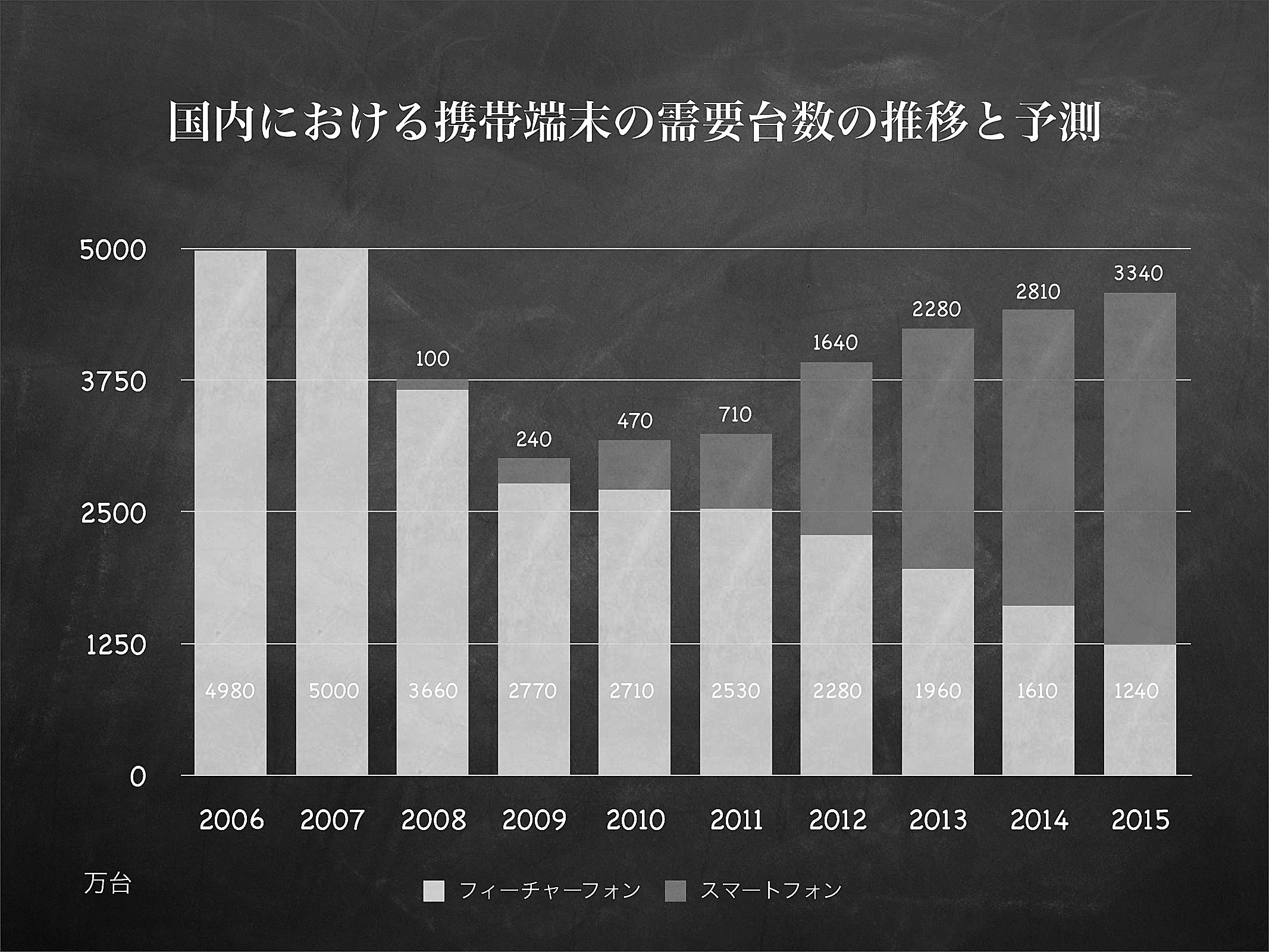

次に、携帯端末の需要台数の推移と予測について、ある調査会社からの数字が出ている(図6)。なぜ携帯端末が出てくるのか。それは電子書籍を読める端末が、それほど伸びていないからである。

Appleは日本国内のiPadの販売台数を絶対に公表しないが、一説によると140万台くらいではないかと言われている。あれだけ大騒ぎして140万台である。しかし、140万台は相当多い数字でもあり、日本国民の数からすれば少ない数字でもある。まだまだiPadや電子書籍が読める端末の販売台数は多くない。これでは電子書籍はなかなか広まっていかない。

そこで携帯だが、2008年頃からスマートフォンが出始めた。2008年はiPhoneであり、100万台くらい売れたらしい。その後はガラケー(フィーチャーフォン)がどんどん減り、その分をスマートフォンで補うと予測し、2015年にはスマートフォンは3,340万台くらいになり、ガラケーは1,240万台くらいと予測している。

タブレット端末は、1,400万~1,500万台くらいになるだろうとの予測だったが、ここ1~2年の動きを見ていると、それは少し厳しい。ただ、スマートフォンは爆発的に売れている。

こうして伸びていく中で、スマートフォンも1つの電子書籍リーダー端末として見ていくこと、そしてそれに対してビジネスをしていくことも、これからの電子出版を考える上では非常に大きな要素になる。

▲図4

▲図5

▲図6

■電子書籍の課題と解決策

それでは、今の電子書籍の課題は何なのか。

例えば、『eBookジャーナル』で作っているものは、読みやすさに難がある。実は『eBookジャーナル』の電子版はPDFである。紙のレイアウトをそのままPDFで書き出して、そこにリンクを貼り、いろいろ加工して、ストアに上げている。

『eBookジャーナル』の版型はB5の正寸である。雑誌をデザインするとき、1ページ単位ではなく見開きで設計するので、B4サイズになる。B4を1つの面と考えてデザインする。それをPDFでそのままiPadに持ってくると、iPadは9.7インチなので、B4のものを9.7インチに持ってきて、読みやすいわけがない。

もちろん、PDFなので拡大縮小は自由自在だが、読みたいところを動かしながら探して拡大するとなると、読みにくい。PDFの電子書籍を自ら作成しているが、読みにくく、非常に難がある。

2つ目の課題は、PDFだと表現力に乏しい点である。PDFでも多少のインタラクティブなことはできるが、やはり電子ならではの表現力、インタラクティブ性はなかなか持たせづらい。もちろん、作り込めばできなくもないが、時間もお金もかかってしまうので、これも非常に大きな課題になっている。

3つ目の課題は、どうしてもストアに依存する点である。『eBookジャーナル』は、マガストア(MAGASTORE)、富士山マガジンサービス(Fujisan.co.jp)、雑誌オンラインCOM+BOOKSの3つのストア(STORE)で売っているが、どこもPDFベースになっている。

なぜPDFなのか。この3つのストアでの雑誌を売るフォーマットが、すべてPDFなのである。どうしてもストアに依存してしまうので、PDFしか道がなく、卸値もあまり価格交渉の余地がない。ストアの言い値にせざるを得ない。そうした課題を抱えている。

その解決策の1つとして、自社アプリとして制作する方法がある。自社アプリにすると、3つの課題はほぼ解決される。ストアに依存してしまう点は、App Storeに出さなければなず、Appleへのマージンが30%必要なため、これだけは課題解決にならないかもしれないが、少なくとも読みやすさや表現力の面は結構解消されるのではないか。ただ、アプリとして作り込むとお金も時間もかかるので、そこをカバーできるツールがないと、これもなかなか難しい。

今、電子雑誌を制作するツールはどんなものがあるか。1つはWoodWing社のSmart Connectionツールがある。これはInDesignのプラグインだが、実はサーバシステムである。もともとはInDesignとInCopy制作ワークフローを合理化するためのサーバソリューションだったが、それが電子出版ブームに乗って電子出版を作れるようになり、非常に人気になっている。価格が高いが、Smart Connectionは結構早いうちに出てきた。

もう1つ、AdobeがようやくAdobe Digital Publishing Suiteツールを出した。これはInDesignをベースとして電子出版を作成するものである。最初プラグインかと思ったが、別アプリのような形でInDesignと連携し、電子雑誌のアプリを作るツールである。

3つ目はクオーク社のQuarkXPress9.1である。これはまだ出ていないが、非常に高度な電子出版ツールを備えている。

4つ目は、先般ビックサイトで国際電子出版EXPOがあり、そこでモリサワがMC Magazineツールを発表した。モリサワは既に、文字物の電子書籍を作るツール、MC Bookを出していて、出版社にかなり導入されている。同じような仕組みを使って、雑誌も電子化するツールを出してきた。これも未完成だが、少し触ってみた感じでは、かなり良さそうである。

ここまでは出版業界の現状と電子書籍を取り巻く現状のオーバービューについて話をした。これからは『eBookジャーナル』がどういうワークフローで紙の出版物と電子雑誌を作っているか、具体的に話をしたい。

■eBookジャーナル制作ワークフロー

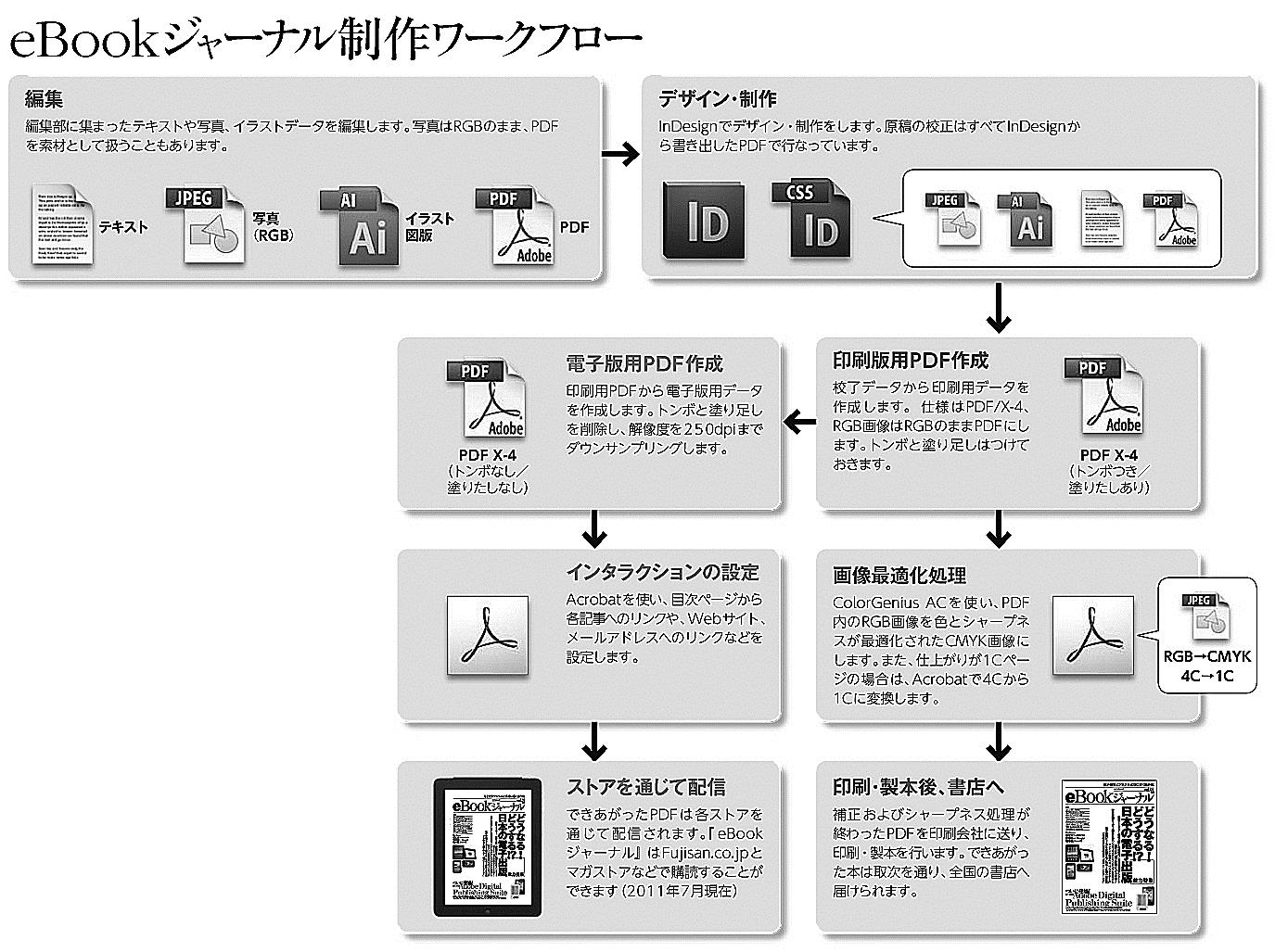

小林氏:具体的にどのような形で雑誌を制作しているかを解説したい。(図7)(図8)

編集の流れは、一般的な雑誌や書籍と同じように、素材としてテキスト、写真、イラストの図版やPDFなどを集め、InDesignでデザイン制作する。

印刷会社ではPDF入稿がかなり進んでいると思うが、我々も仕様としてはPDF X-4を使っている。写真などはRGBのまま、デジカメで撮ったそのままを貼り込む形で進めている。

これは電子版があるので、元データをRGBにしようと始めたワークフローではない。

2006年に創刊されたデザイン誌『+DESIGNING』は、写真のクオリティにもこだわりたい理由から、RGB画像で持っていき、PDFでそのレイアウトに合わせた画像になった状態で、色補正とシャープネスをすることを採用した。これがきっかけとなっている。RGB画像のままずっと運用できていることが、『eBookジャーナル』を電子化するにあたって、最終的に電子化にも最適なワークフローになったのではないかと考えている。

具体的には、RGBのまま貼り込んだInDesignのドキュメントをX-4で書き、X-4でPDFにレイヤーが残っているので、その残っている画像に対して最適化の処理をしていく。その指示を入れたまま印刷会社に渡すと、TrueFlow側でレシピ、その情報を読み込み、最適なCMYKにして印刷の版を作る流れである。

電子版に関しては、マガストアや富士山マガジンサービスに出しているが、入稿データは基本的にPDFなので、印刷用のデータをそのまま流用している。一部、1色ページを4色にするなど、書き直す部分もあるが、電子用だからといって1から作るわけではなく、印刷用のRGBのPDFをそのままAcrobat上で編集して、ストアに渡す形になっている。

小木氏:『eBookジャーナル』は紙版と電子版があるが、PDFなので基本的には同じである。1点違うのは、紙版はコストを考えて1色ページが3分の2近くあるのに対し、電子版は印刷コストが関係ないので、全部カラーである。デザイン上はすべてカラーで制作して、それを後工程で1色ページは1色に変換している。

小林氏:『eBookジャーナル』vol.5の校了データを見ると、ほぼ全面の写真を54%に縮小して貼っている。リンクの情報はRGBのままで作業している。書き出しは、特に複雑なことをしているのではなく、プリセットで、X-4、ただ、トンボと塗り足しを付けて、色分解はカラー変換なし、つまり、RGBはRGBのまま設定を作って書き出している。

この後に、それぞれの画像に対して最適化の処理をするが、これがX-4でなければならない理由が1つある。例えば、タイトル周りに半透明のオブジェクトのタイトルを入れるが、レイヤーサポートされていない従来のPDFのバージョンでは、すべて画像化されてしまい、後で処理することができない画像が出てしまう。したがって、このワークフローでは、レイヤーサポートしたPDFのバージョンを使っている。

プラグインColorGeniusの無償版は大日本スクリーンのホームページからダウンロードできるので、ぜひやってみてもらいたい。

小林氏:ColorGeniusはAC、BCと、いろいろある。PDF上の画像はリスト化されて、標準であれば大日本スクリーンが作った標準の変換で処理をする。人物や予め設定された情報で、その画像はどういう被写体であり、どのように色変換して欲しいのか、ここで指示を簡単に出すことができる。

プロジェクターでどれほど違いが出るかわからないが、プレビューのオン、オフを見ると、彩度などの変化がわかる。実際、ドングルを付けたColorGenius ACでは、ハイライトの値を網何%に設定するなど、かなり細かい調整もできるようになっている。

ここで画像をすべてコントロールすることが、ワークフローの一番重要なポイントだと思っている。元データがRGBの撮ったままやどんなサイズでも、もともとデジカメのデータはJPEGで運用しているので、制作データは非常に軽い。1号あたり入稿データは何百メガで、データ上はかなりコンパクトに作っている。

印刷会社にもネットワークで入稿しているので、メディアに焼いて宅急便で出したり、営業の人が取りに来たりなどは、一切ないワークフローになっている。ここで指示したものでデータは完成である。

ポイントは、これはCMYKに変換していないので、画像自体はRGBのままである。写真の類に関しては、すべてRGBのまま残している。

ただ、稀にCMYKに予め変換するケースがいくつかある。例えば、毎日コミュニケーションズでは『InDesignの使い方』など、いろいろなマニュアル本を出しているが、そういう場合、グレーの部分をグレーとして出さないと汚くなる。Photoshopで「墨版生成を最大にする」ときだけは、Geniusを使わずにPhotoshopで予めCMYKに変換して、より印刷上できれいになるように調整してデータを作っている。

これで紙版のほうの入稿データは終わり、ここからそのまま電子版を作る流れになる。

紙のほうは解像度400dpiで作っているが、電子出版用のストアに出すときは、400dpiは不要だし、トンボ、塗り足しも不要である。

ストアから「1冊分を1ファイルにまとめて欲しい」、逆に「1ページずつ単ページで欲しい」などの要望があったりする。そうしたときのために『eBookジャーナル』のワークフローでは、一度、1冊分1ファイルを作る。ばらす必要がある場合は、Acrobatの抽出機能、ページの抽出で「単ページで保存」にすると全ページが保存できるので、その機能を使用して作り分ける。

Acrobatには複数のファイルを結合する機能がある。例えば、何ページか、トンボが付いていて、画像がRGB、解像度は400dpiの入稿用データを結合してみると、ここで13ページ分のすべてのPDFファイルが、1つのファイルにまとまる。これに名前を付けて保存する。この後、これを仕上がりでトリミングしていく。InDesignでは仕上がりの外に13ミリの余白ができるので、13ミリで全ページのトリミングをする。

入稿に際して、いくつかのストアから「リンクの設定を予めしておいて欲しい」との要望がある。そのときのために、Acrobatのリンクツールを使ってタップし、PDF内のページに移動する設定にするなど、リンクの設定をしてストアに渡している。

1ページ単位でする場合には、「ページの抽出」を選び、全ページなら1~13にして、「ページを個別ファイルとして抽出」とすると、全部ファイルがばらけるので、それを渡すスタイルになる。

小木氏:我々のビジネスはメインが紙なので紙版を作り、その過程で電子版も一緒に作っている。このワークフローに馴染んでいて、かなり簡単に作っている。

簡単だが、紙版の校了があり、当然、電子版の校了もある。理想は紙版と同時にストアに上げたいので、電子版を早めにストアに入れなければならない。

PDFは紙の本を作る途中の生成物、入稿物であり、それを再利用するので、お金もかからない。ストアに合わせて多少手を加えるだけで、電子版を作っているので、それほど手間もかからない。ただ、どこの出版社にでもできるわけではなく、おそらくPDFも書けない出版社もある。PDF/X-4のワークフローで作っているのは我々以外にはないだろう。そうなると誰が制作を担うのかが、今大きな課題になっている。この部分を自分たちのビジネスとして獲得したいと、印刷会社やWeb系の制作会社が集まってきている。我々は雑誌がメインなのでPDFベースだが、文字物などはXMDFやBook、あるいはモリサワのMC Bookの独自フォーマットなどで作る場合が多い。これはHTMLベースなのでWebを作るのと結構似ている。EPUBもそうだが、Webのテクノロジーが非常に活かせる分野である。

したがって、誰が制作を担うのか、Web制作会社がビジネスにしたいと狙っているし、実際にやっている人もたくさんいる。競争が起きているのではないか。

▲図7

▲図8

■QuarkXPress9.1

アプリ化すると表現力や読みにくいという課題が解決できるのではないか。

2010年11月に『eBookジャーナル』を創刊したときからPDFで電子版を作っているが、そのときからこの課題について、どうしたらいいのかをずっと考えている。

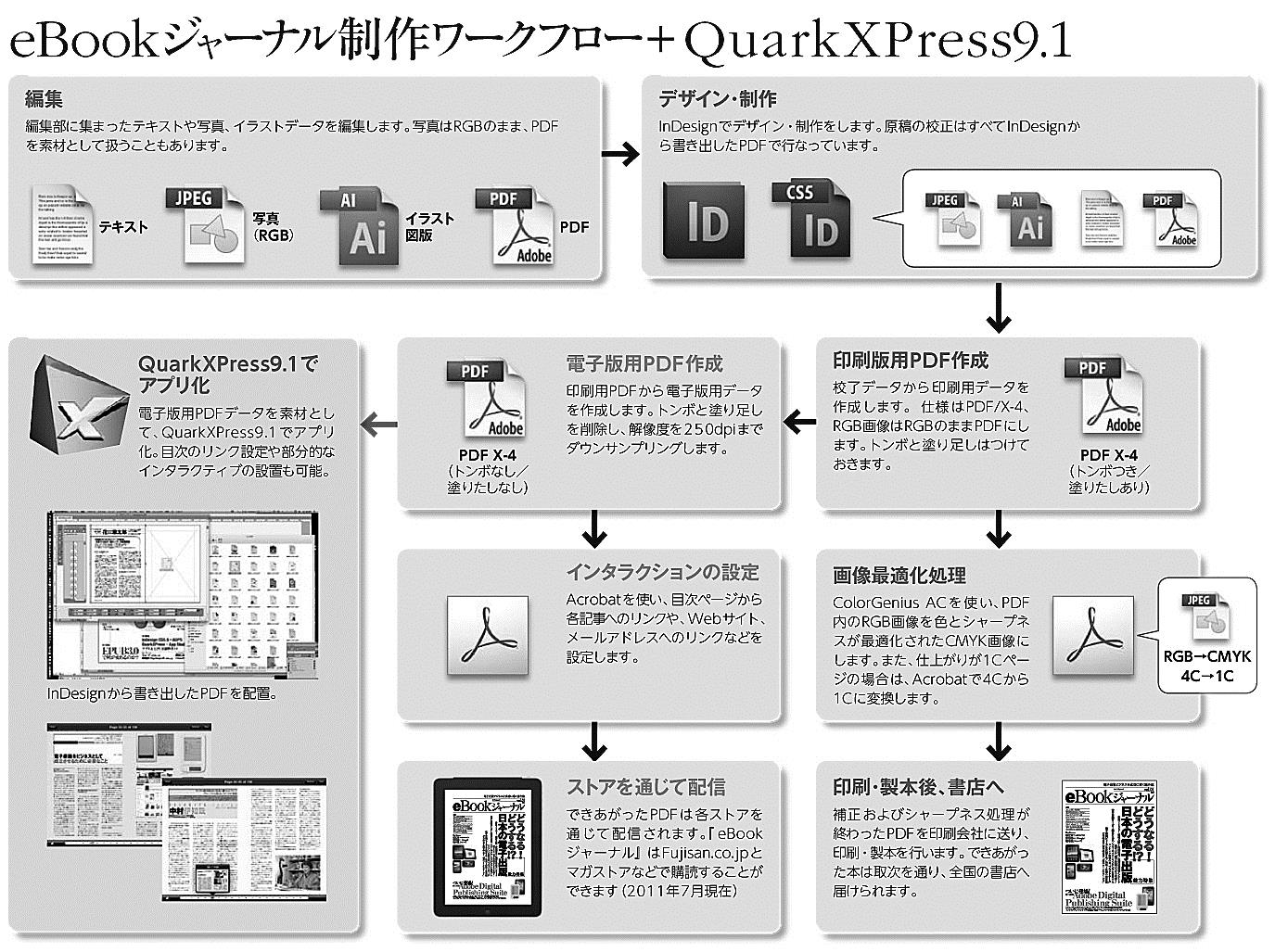

いつか解消したいと考えているが、答はまだ見つかっていない。QuarkXPress9.1バージョンはまだ出ていないが、電子出版のツールとして完成度が高そうなので、かなり前からクオーク社と話をしており、テストで作ったりしている。

そこで、ここからはQuarkXPress9.1を使ってどんなものが作れるのか、どんな工程で作っていくのか、デモをお見せしたい。

小林氏:大手印刷会社では、既にAdobeのADPSをテストしているところもあるだろう。もともとInDesignのシェアはかなりあり、我々もInDesignを使っているので、ADPSツールでそのまま簡単に電子化できればとの期待がかなり高かった。

しかし、ADPSが正式発表されたタイミングで、イニシャルとプリペイドの価格が、出版社にとって、すぐに導入できるものではなかった。電子化に取り組みたくても大きな投資がしづらく、編集部も頭を悩ませていた。

そこにクオーク社がQuarkXPress9.0を出し、9.1ではアップスタジオ機能を搭載して、アプリが作れるようになるとの話があった。

今さらQuarkXPressかと思っている人もいると思う。我々の編集部内でも、5~6年前からずっと重版、重版で来ているものに関しては、いまだにQuarkXPress3.3、4.1のデータもある。編集部にも1台はOS9マシンがあるが、新しく作るものは基本的にInDesignで作っている。仮にアプリが作れても、このタイミングでQuarkXPressで1からとなると、レイアウトソフトを変えるなど課題は多かった。

しかし、ADPSや他のツールに比べて、多少ブランクはあっても、使い慣れているソフトだし、コスト的にイニシャルまたは運用コストが安いのなら、何とかこれを使う手があるのではないか。

それが電子出版で悩んでいる人にはいい材料になるのではないかと考えて、クオーク社と一緒に、9.1がベータになる前の段階で使わせてもらい、いろいろ作らせてもらった。その中で、中小出版社やその仕事を受注している印刷会社、制作会社にとっても、かなり導入しやすいのではないかと思ったので、紹介したい。

ADPSのようにインタラクティブな機能を使って1から作ることもできるし、印刷用PDFを作って、その次に電子版用、ストア用のPDFを作ることもできる。さらに、そのPDFを使って、QuarkXPressをいわばオーサリングツールとして使うこともできる。

要するに、そのPDFをベースに、QuarkXPressを使ってアプリにする。それであれば、前のデータがWordでもInDesignでも何でもいい。QuarkXPressは電子書籍のアプリを作るところだけで利用するのも1つの手なのではないかと思っている。

『+DESIGNING』の取材記事「これを電子化したらどうなるのだろう」を元データにして、簡単に電子化してみたい。

InDesignのデータから作っているが、小さい矢印があり、スクロールができる。

実際にQuarkXPress上でどう設定されているか。AppStudioという項目が加わり、iPadを選択すると、縦横のレイアウトができるようになり、縦用、横用の形で作られる。これをベースに作っていく。

QuarkXPressを触ったことがある人なら、かなり直感的にできる作りになっている。例えばスクロールのテキストを見ると、「スクロールレイアウト2」と書いてある。これはスクロールの中身がQuarkXPressのドキュメントとして、タブであることを意味する。

作りながら「ここはスクロールしたい」と思えば、その設定をすると、そこにタブができて作り込んでいく。その作り込んだものに対してさらにスライドショーを設定するなど、かなり複雑な入れ子もできる。ドキュメントをいじっているだけで作れる感じが非常に好ましく、かなり直感的に作れる。

具体的な作り方に関して、例えばスライドショーなら、イメージファイルにするか、QuarkXPressのレイアウトを作るかの設定で、「ここにスライドショー作成」を押す。そうすると、サムネイルが例えば今7つ出て、イメージが出てくる。これに対して7つ画像を貼り込んでいき、それぞれタップすると表示される仕組みになっている。

この7つ切り替わるスライドも、画像ではなくQuarkXPressのドキュメントと設定すると、同じサイズのものが7ページでき、そのページに対して作っていくと、それが切り替わっていく。このあたりは、1つのドキュメントを掘り下げていくだけでできる。

今、縦だけ作っていたが、縦を作ると、当然横も作らなければいけない。大体、縦を作った後、横を作るには素材をコピーして作るが、実際にはコピー&ペーストしたりする必要はない。ここで「他のレイアウトにコピー」、例えば「同じ位置」とすると、同じものを文字まで全部持ってくることができる。これをアレンジして、「相対位置」とすると、縦のレイアウトをできるだけ保ったまま配置することができる。

ADPSをご存じの方は既に試していると思うが、縦横を作り分けるとき、縦に赤字が入って横も直さなければいけないことが結構ある。QuarkXPressは共有コンテンツ機能があり、縦と横がリンクされているので、ここを削っていくと、縦のほうも削れる。

つまり、1回縦を作り横を作ると、その順序はどちらでもよく、制作上、縦で直しているのに横にしたときは直っていないとか、そういうトラブルもかなり減らすことができるのではないか。

ADPSを使っている人なら、スタック(記事)の概念はご存じだろう。ADPSの場合、スタックごとにInDesignのドキュメントを作っていくようなスタイルになるが、QuarkXPressはそこがかなり柔軟に作られていて、セクションの設定によって切り替えられる。1つのコンテンツ、1つのアプリに関しては、1つのドキュメントで、普通に流れていくときは普通のページで、セクションを切ると、そこで方法を変えられるような形になっている。

つまり、ファイル自体でセクションがどうなのかなど、かなり複雑なワークフローになりがちだが、基本的に1ファイルで1コンテンツの形でコンテンツを作ることができる。これもかなり大きいポイントだと思う。

もう1つ、PDFをベースにするものを紹介する。

電子版用PDFデータを素材としてアプリ化ができるとなれば、「アプリを作りたいけれどもなかなか開発費がない」とか「ツールを導入するコストがかけられない」という方にとっても、かなり楽である。

アプリは作りたいが、1から作るとか、開発をいろいろしていくのは大変なので、ストアに出しているPDFを使えるようにしたい。ということで、クオーク社が本来想定している使い方ではなくて、若干邪道かもしれないが、そういうたテストもしてみた。

具体的にはPDFを貼っていく。普通に印刷で、『eBookジャーナル』はB5なので257×182だが、iPadは4:3なので、257の75%にする。単ページごとのPDFやまとめたものから部分的に何ページ部分はここに配置するなど、1個1個配置していき、それを最終的にアプリとして書き出すという形もある。

Acrobatで印刷用のPDFをマージした後で、1回保存する。最適化という形でダウンサンプリングの設定をしている。例えば、400dpiで作った印刷用のPDFをトリミングし、仕上げて、その後250dpiに落としたPDFを作り、これを貼り込む。

電子出版に取り組みたいがなかなか取り組みにくい人は、どれくらいコストや手間がかかるのか、まったく手を付けないわけにもいかないジレンマを抱えている。そういうときに、少しでもできる手段として、1つの形を1つ考えている。

PDFが何ページかあり、それを自動的に貼り込んでいく。そのとき、最終的にそのまま書き出していく。そして、これを横にすると単ページになってしまう。

ところが、QuarkXPressのドキュメント上で見開きにしておくと、ここで書き出したときに勝手に見開きになってくれる。これは地味だが、非常に大きい機能である。横用のレイアウトを作るのはなかなか面倒である。例えば、ADPSで縦用、横用となったとき、横だから縦を見開きにするという機能は、まだサポートされていないようだ。

こうした形で縦を1個作り貼り込んでいくと、横にしたときに自動的に見開きになってくれる。当然拡大もできる。こうした形でできていると、先ほどのようなスクリプトを使うと電子版を入稿した後で、小一時間もあれば、ひょっとしたら小一時間かからないくらいでこの形まで持ってくることができる。

このデータは、ADPSラブスで使っていた人はドットイシューファイルという、アプリの中身のようなファイルを取り出せたのをご存じだと思うが、同じような

形、ZAVEという形式のファイルで書き出される。

これ自体は、例えばiTunesからスライドでこのファイルを入れると、どのビューアでも見られる。サンプルで電子版を作り、そのファイルを送って相手に見て

もらうこともできるし、セミナーの資料を「ファイルを上げておくので、QuarkXPressのイシュープレビューアに入れて持ってきてください」と言えば、簡単にインタラクティブな機能を持ったファイルが、ちょっとした交換や資料の配付にも使えるのではないか。

これは結構おもしろいと思う。例えば+DESIGNINGだとデザイナーとやりとりすることが多く、Webなどでポートフォリオを上げていたりする。そうしたときも、こうしたファイルを使用し、よりインタラクティブな、例えば動画も見られるし、Webも取り込める。このように流通可能な形で作ることができる点は、非常に興味深いところである。

もちろん、最終的にアプリにして売るというあたりも選択肢としてあるが、ZAVEという形式のファイルだけをうまく活用する方法も今後あるのではないか。

小木氏:以上が、我々編集部がQuarkXPressで実験したものである。

例えばアプリの作り方として、iPhone、iPadアプリでは、Objective Cなどで作るのが一般的だと思う。そうすると、どんなアプリでもできるし、とても自由度の高いものができる。ただ、その分お金もかかる。本1冊作るよりもかかってしまうのではないか。

それは絶対に電子書籍では成り立たない。出版社としては少ない時間とお金の中で、どれだけ価値の高いものを作るのか、そこがこれから勝負になってくる。そういうときに、こういうツールが出てきたことは、出版社として非常にありがたい。

出版社がこれを全部やれるわけではないので、そうした制作を印刷会社や制作会社が担っていただけると、我々は非常に助かると思う。

2011年8月2日テキスト&グラフィックス研究会「電子書籍時代のDTPワークフローを考える」より(文責編集)