本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

印刷会社の電子出版ビジネス -電子書籍のコンテンツ制作とストア展開事例-

電子書籍のコンテンツ制作とストア展開事例

株式会社フィット 取締役社長 藤原 広光 氏

電子出版のビジネスに関しては、まだどういう方向に進んだらいいかどの会社も試行錯誤している。

大手印刷会社やメーカーの電子書籍ビジネスに関してコンサルティングを担当しているが、大手でもまだどの方向へ行こうか模索している段階である。

したがって、今が本当にチャンスなのではないか。最初にスキームを作った者勝ちというところが結構ある。電子書籍というのは、興味があればすぐ取りかかれるビジネスである。本当に今すぐ行動するのが電子ビジネスのポイントではないか。

印刷会社は昔から最先端なIT技術に関しては敏感である。そして、ITビジネスが結構大好きである。これからの時代はITビジネスだということで、他の業界と比べていち早く勉強会をしたりしている。しかし実態として、印刷会社はITビジネスが苦手である。

苦手な理由は3つある。売らなければいけないはずの営業マンが勉強不足である。オペレータはIT技術の勉強をすごくしているが、実はアナログ好きである。経営者は、印刷機への大きな投資はできるが、ITへの小さな投資はできない。

根本的な誤りが2つある。1番目はITビジネスへの考え、取り組み方が間違っている。印刷ビジネス思考でITビジネスをしている。要するに、ITという1つのキーワードを、業務効率化もしくは制作というもので終わっている。XMLはワンソースマルチユースのことで、自動組版をして業務効率を図る。

しかし、せっかく自動組版しているのに、そこからオペレータが微調整している。これではいつまでたってもコストは下がらない。

2番目は、ITビジネスに対して疑心暗鬼である。紙、印刷に取って代わるものだ。だからITビジネスを見て見ないふりをする。その結果、印刷の価格競争に巻き込まれているのではないか。

このセミナーをゼロベースで、前向きな思考を持って聞いていただきたい。印刷ビジネスのワークフローで新しいITビジネスは生まれない。印刷ビジネスは製造ビジネスである。ITビジネスは情報配信ビジネスである。これは大きな違いがある。

ゼロベースの思考の結論だが、まずは印刷会社に、紙、印刷を忘れてもらう。ITビジネスの世界では、紙、印刷は情報を伝える1つの媒体にしかすぎない。紙、印刷に固執することは、クライアントやその先の顧客への情報伝達の可能性を奪っているのと同じである。

もう1つの「前向きな思考とは」で、まだまだ未開拓な紙、印刷市場だが、ITビジネスにその市場を創造させる。これがフィットの事業戦略である。紙、印刷ビジネスにはまだ夢があり、チャンスがある。特に中小の印刷会社に夢がありチャンスがある。大手印刷会社は、いろいろなしがらみを抱えているが、逆に中小の方は、経営的に厳しい印刷会社であればあるほど、「やるしかない」という勢いがある。行動を起こすことが重要で、行動を起こさなければ夢もチャンスも掴み取れない。

例えば、印刷通販は業務効率化のビジネスである。市場の食いつぶし合いで、価格競争の世界である。先にやった企業、大企業になった者が勝つ。印刷会社的思考の中で、「ITビジネスをするんだ」ということで頑張っている印刷会社がいるが、いわゆる紙、印刷市場の中のITビジネスをやっているというイメージがある。業務効率化の世界の中で、製造ビジネスが市場を取るか。

印刷通販は、その最たるものである。完全原稿で受けてもらえば、ネットで入稿してもらえば、安く短納期で送る。ただし、印刷通販によって市場が拡大したわけではない。

現在印刷市場は縮小している。17,000~18,000社ある印刷会社が10年後は1万社くらい消えるという指標が出ている。印刷市場が萎めば、確実にここの市場も萎む。紙、印刷市場の縮小は、時代の流れでどうすることもできない。なぜ縮小しているのか。電子化、マルチメディア対応、インターネットの普及、CO2問題、エコなどの時代のキーワードによるコスト削減などが挙げられる。

しかし、もっと本質的な理由で、紙は印刷市場で減っている。今まで紙を大量に刷っていた企業、メーカーが、本質的な情報配信ソリューションを展開しようとしている。紙はもう時代遅れである。だから、プロの仕事をしていた印刷会社は、仕事がどんどん減る。紙の需要はほとんど減少していなくて、むしろ増えている。家庭内にプリンターがあり、個人の紙の消費が増えているからだ。印刷市場が何でこんなにも減っているかは、そこに理由がある。

夢、チャンスは、これからますます拡大していくであろうITビジネス市場の中にある。まだ未開拓の紙、印刷ビジネスである。ITの世界にはブログ、ツイッター、フェイスブックと、個人がインターネットにデジタルコンテンツをバシバシ毎日上げている。

IT市場から紙にしてビジネスというのが、今どれだけあるのだろうか。日本国内でも、例えばブログを本にするなどあるが、これからこういったビジネスはかなり増えていくので、ここを志向することが今回のご提案である。IT市場を取るためには、印刷会社的ビジネスの思考をなくし、ゼロベースな思考を持とう。今までの常識が非常識、今までの非常識が常識である。夢、チャンスを掴むためには、紙に印刷をする設備、技術やノウハウが必要である。ビジネスの思考は必要ない。技術と設備だけである。

今、電子書籍ビジネスをやっているのはIT会社などである。しかし、IT会社が印刷機を導入して印刷ビジネスに臨むというハードルと、印刷会社がITビジネスに臨むというのは、参入障壁はどちらが高いかは、誰でもわかる。

ITビジネスは情報配信ビジネスである。情報配信のための出力媒体とは何か。PC、インターネット、CD-ROM、iPhone、iPad、Android系端末、テレビ等々、そして紙である。紙は出力媒体の1つにしかすぎないが、昔から重要な出力媒体の1つである。紙は、直近50年は絶対なくならない。人は紙に慣れている。その紙に対応することができるのは印刷会社である。

その紙に対応することが、ITビジネスにおける最強伝説である。印刷機、印刷技術、印刷ノウハウを持っている印刷会社が、情報配信ビジネスにおいて最強だと思っている。情報配信ビジネスの中では、全部に対応しなければいけない。紙というのは1つだが、非常に重要なポイントである。そして、紙を印刷できるのは印刷会社しかない。

■フィットの沿革

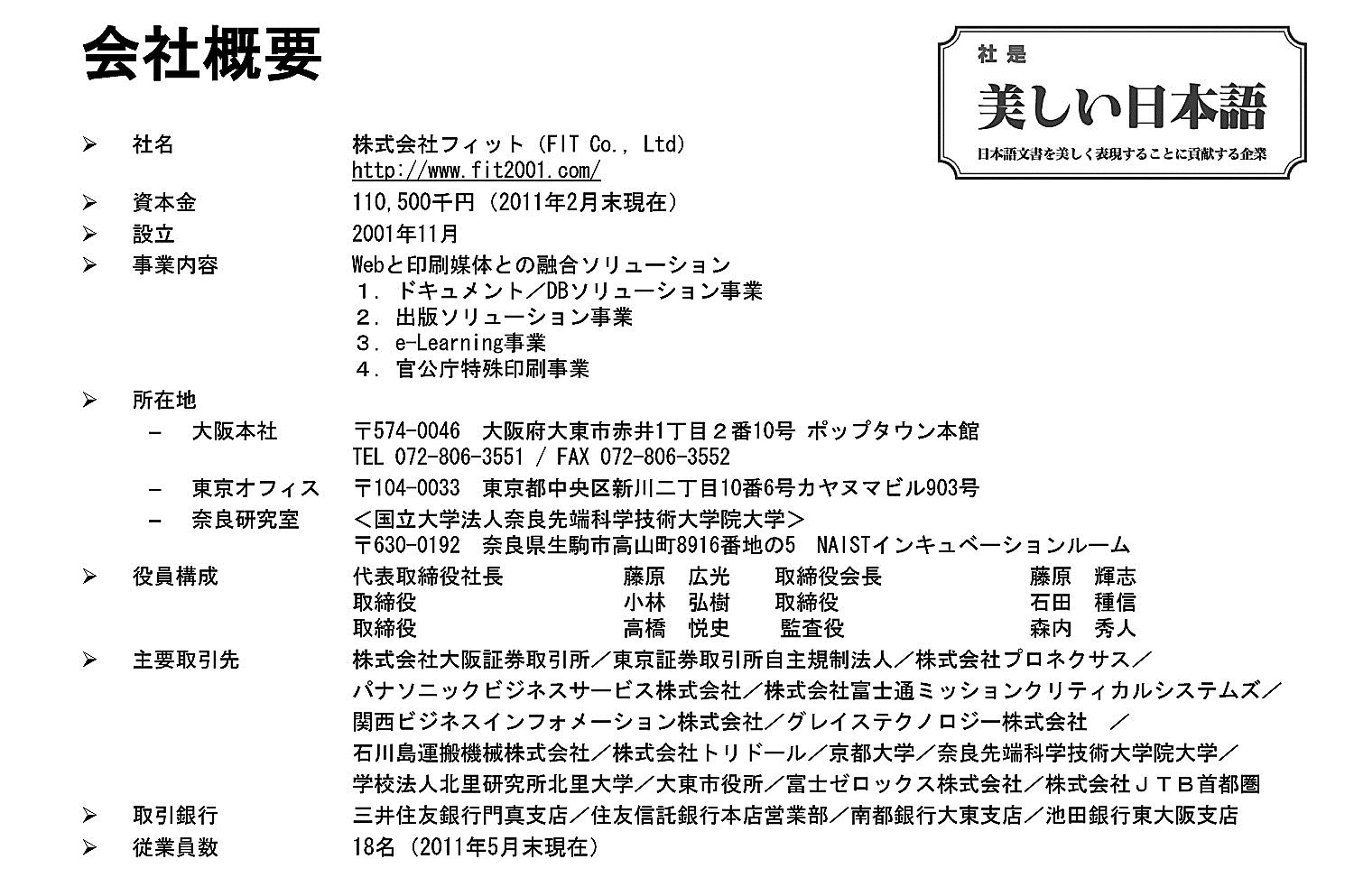

株式会社フィットは、創業10年目の印刷関連のIT系ベンチャー企業である。システム開発会社だが、少し変わっていて、印刷関連に特化している。フィットのコア技術は、実は30年以上培ってきた日本語組版技術である。当時の高級日本語組版ソフトウェアは大体1本約150万円で、主な販売先は、印刷会社、出版社、新聞社だった。

現在も、某官公庁の組版エンジンとして、OEMで提供中である。昔から持っている日本語の活版の技術をソフトウェアにして、30年生きてきた会社である。フィット独自の自動組版エンジンは、XMLデータから組版を行う。フィットの事業では、このソフトウェアを販売していない。クラウドでサービスしている。ネット上からXMLで完全にコントロールでき、自動組版を行い、完全原稿のPDFもしくは校正PDFとしてクライアントに出す。

XMLを使える人が少ないので、Webインターフェースを開発して、いわゆるWordが少し扱える人がブログ感覚でプロの印刷物を作っている。システムから吐き出されたXMLは、スタイルに合わせてWeb上で見える。

Webではスクロールができるが、紙面に落とすときには紙面サイズがある。フィットでは、データをプロのDTPオペレータが編集していたのではいつまでもコストダウンできないので、実際事務員クラスがデータを作成できるインターフェースを用意している。

Web上でも表を作るインターフェースを用意している。Excelを作成してもらい、そのExcelを画像部品のように統合してもらう。そうすると裏でXMLのデータに落ちている。

これも紙面サイズを気にすることなく、トイレットペーパー状に流して、それをExcelで投稿してもらう。Web上に自動組版のボタンがあり、そのボタンを押すと、24時間365日監視しているフィットのクラウドシステムが、自動的にそのデータを引き上げてきて自動組版を行う。

通常の自動組版とは違い、人工知能を搭載している。例えば1段抜きの見出しがあれば、平均化、巻き戻し機能がある。Excelのデータに当たれば、Excelの情報を読み込んで、線種連結情報を読み込みながら、下に行域がないので一度流してシミュレーションして、もう一度流しこんで分割しながら置いていく。分割するときにも行頭はきっちり合わせる。

モリサワのMCB2やキヤノンのEdianあたりが競合になるのではないか。

InDesign流し込みなどはなく、編集した結果を評価して巻き戻って編集していくので、例えば泣き別れ禁止や、折込処理なども完全自動化できる。フィットの自動組版は、流し込んだ後、オペレータに手を加えさせない。そこまで比較させている。

基本的にクライアントがデータを作成しボタンを押せば、数分後に校正データが上がってきて、印刷会社はそのデータを待っている状態である。こういったビジネスモデルを持っている。

このように、フィットは紙媒体が得意なIT企業である。あまりこういった企業がないので、フィットが選ばれ、今現在事業拡大しているのである。

フィットは創業10年だが、組版技術は30年である。

10年前にフィットの前身の会社があった。そこは印刷業界から淘汰され、売上が激減し、自主廃業している。現在、DTPはAdobe中心、InDesignで回っている。最近だとモトヤがELWinという日本語組版ソフトを3年前に撤退している。そういった専門ソフトはほとんど撤退した時代である。

そこから資産を引き継いでスピンアウトして創業したのが、10年前の有限会社フィットである。その当時、資本金300万円であった。前身の会社の営業部長だった私の父、現在の会長と、システム部部長の石田の2人が、52歳、50歳という年でリストラにあった。当時私は情報系の大学院を卒業して1人IT会社を作っていたが、父に合流しないかと言われ、それで最初に作ったのが株式会社フィットである。不安だらけの3名でのスタートした。

創業当時、前身の会社のビジネススキームのままで、印刷媒体へのこだわりを持ってビジネスをしていた。しかし、前身の会社が廃業しているのに、このままでは先はない。私の父と石田はずっと印刷業にいたので、なかなか印刷から脱却できなかったが、私の使命で私が改革を行った。

改革といっても、私を入れて3名の会社なので、大したことはない。「クライアント、顧客志向で、紙媒体へのこだわりを捨てる」ということで、まずやったことは、ソフトウェア販売の廃止である。150万円のソフトなど、売る自信がなかったし、売った後、それをサポートできないという問題があった。

それから「インターネットビジネスへの取り組み」で、自動組版のASP化、現在のクラウド化、「マルチメディアへの対応」で、ワンソースマルチユース。私は、真のワンソースマルチユースとは何かというのをずっと研究開発してきた。

10年前に、XMLの勉強会には行ったことはないが、XMLの分厚い完全読破のような本は読んだ。そこで、創業1~3年は、父と大げんかしながら、自分の考えを信じて、研究開発の日々であった。

2008年、私の改革を事業計画書に盛り込んで、それを関西で一番有名なビジネスプランコンクールに出した。大阪の優良銀行である池田銀行が年に1回開催しているビジネスプランコンクールで、いいビジネスプランには賞金が出るので、それに応募した。

そのときの事業計画のタイトルが、「Webと印刷媒体との融合」で、「当該ビジネスプランはWebを入力インターフェースとし、Webのデータを自動で印刷媒体に出力できる自動編集ASPシステムを開発、ブログ本、写真集など、個人出版のBtoC、製品カタログ、マニュアルなどのBtoBに展開する」というものである。それで応募167社中で優勝して、賞金300万円をいただいた。

結果より重要なことは、このご時世で印刷というテーマで優勝できたことが本当に大きい。ちなみに、準優勝2社は、バイオテクノロジー、京都大学のベンチャー企業と、もう1つはナノテクノロジー、大阪大学のビジネスベンチャーであった。

この評価というのは銀行だけではない。シンクタンク、ベンチャーキャピタルが、新しい市場ありと判断して、優勝させていただいた。そして創業5年目で、代表取締役を引き継いで、銀行系ベンチャーキャピタル3社及びパートナー企業から1億円以上の資金調達に成功した。参考に、今は資本金1億を超えている。準備金を合わせて、約1億6,000万円ある会社になっている。

更なる夢があり、株式上場を目指している。そういったモチベーションの高いベンチャー企業である。当社の歩みだが、もともと0からスタートして、1期、2期は前のビジネスモデルでやっていた。3期頃に私が開発したものが世に出て、少し売上が上がってから、5期目でブレイクした。5期目で資金調達をして、いわゆるITビジネスを取り込んだ。印刷会社内の業務効率のシステムを受託開発で開発して納品するという事業は、私が営業からシステム開発からすべて行った。

お金が入ってくるITビジネスをしたくて資金調達をした。そこで株式会社化をして、ちょうど10年目を迎えようとしている。

ここでリーマンショックが起こったのである。リーマンショックに関係なく、これだけ成長できた。なかったらもっと成長できたのではないか。

前身の会社は印刷業界の中でビジネスをしてうまくいかなかった。だから考えを変えて、ITのビジネスへチャレンジしていった。

大阪が本社である。ドキュメントの管理、編集、出力、配信まで、一気通貫ソリューションでやっている。紙はフィットのパートナーの印刷会社が刷るので、総合ソリューションでやっている。

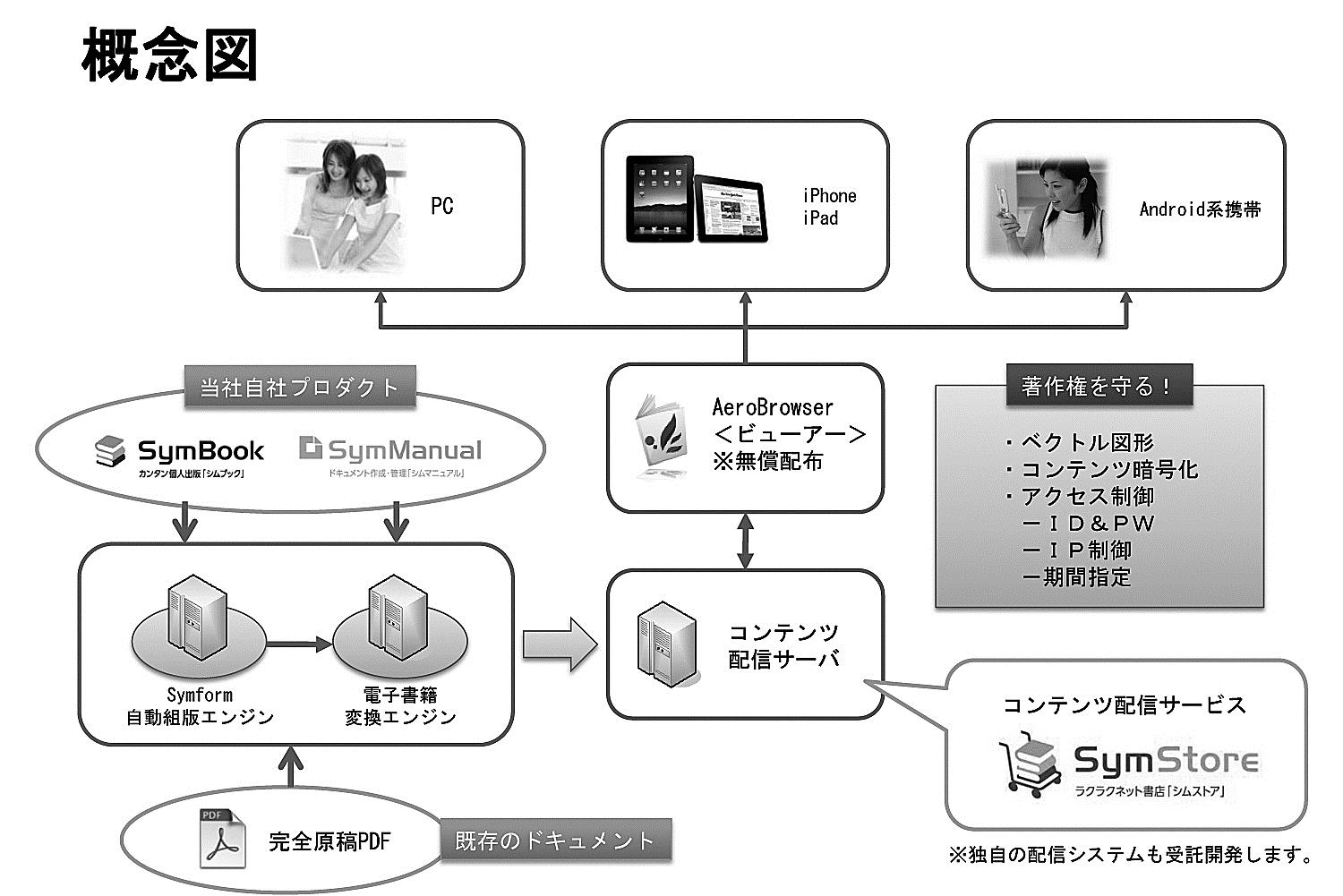

社外評価は、国立大学法人奈良県科学技術大学院大学とに研究室を持っていて、日々セキュリティ技術と情報技術を仕入れている。それから、2007年に、経済産業省が主催している日本大賞で優秀賞をいただいた。完全無人で動く編集システムで受賞した。(図1)(図2)

▲図1

▲図2

■電子書籍変換及び配信サービス

電子書籍とは、電子化された書籍である。電子書籍が2010年から注目を浴びているが、電子化された書籍は、昔からある。別に新しい技術ではない。なぜ注目されているかというと、iPadの出現からである。

しかし、iPadといっても、ブックリーダーが多機能になったものである。ブックリーダーはiPad以前にもアマゾンのキンドルやシャープのガラパゴス系、電子ブックリーダーなどいろいろあった。なぜこの1~2年で脚光を浴びているかというと、Apple社のスティーブン・ジョブズの戦略にはまっているからである。

はまっている戦略の1つは、アップストアである。アップストアとは、iPhone、iPad系のアプリ配信、ダウンロードサービスで、申請すれば誰でも利用できる。

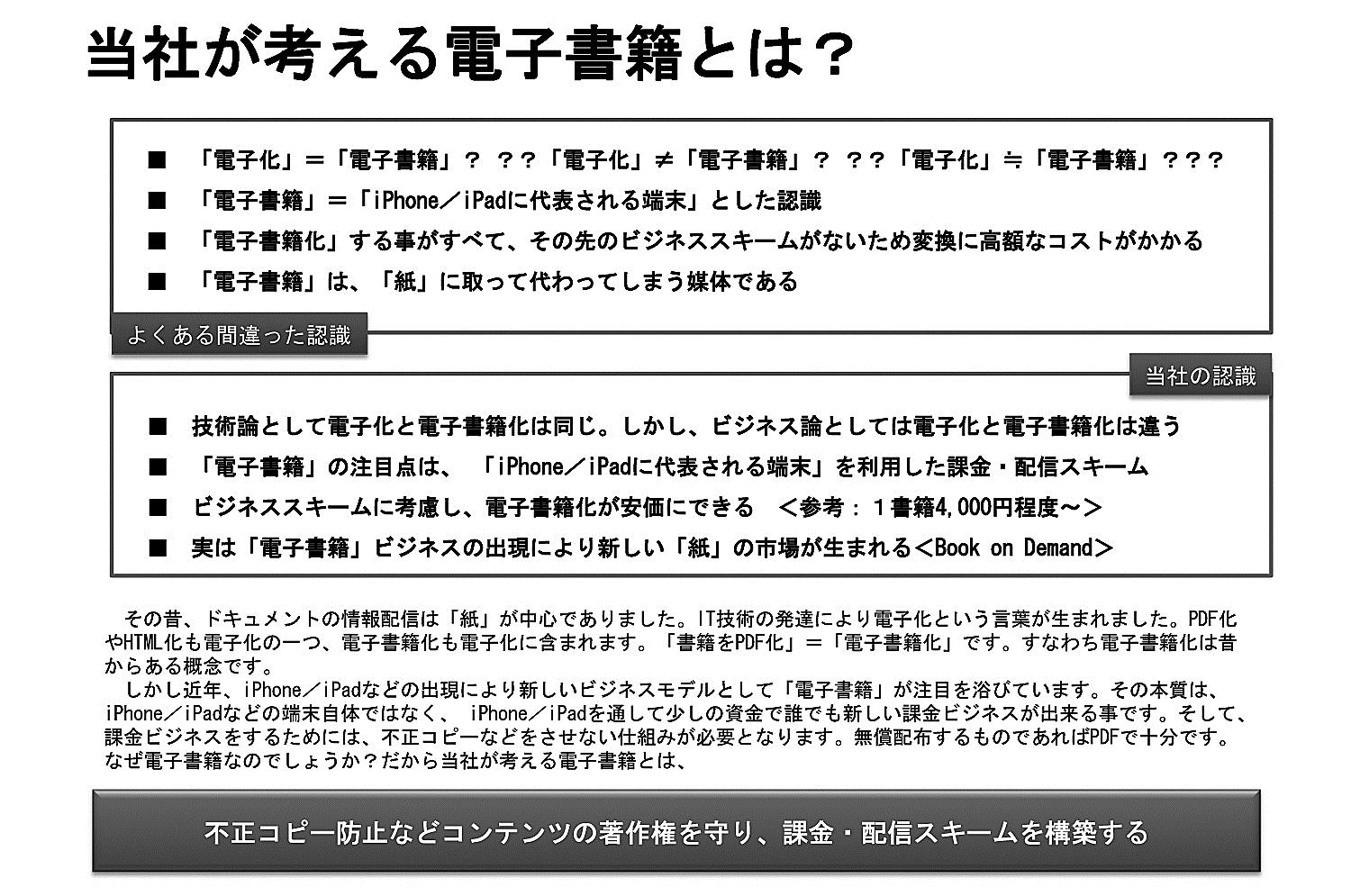

昔からある電子書籍と、今注目を浴びている電子書籍とは、明らかに本質が違う。この本質を知らないと、今注目の電子書籍ビジネスはできない。過去の注目を浴びていない時代の電子書籍ビジネスになってしまう。

今注目の電子書籍ビジネスは、書籍の素人化が始まっている。簡単に説明すると、既存の制作、出版、流通スキームを通さずに、誰でも簡単に書籍を配信、販売できてしまう。だから注目を浴びている。これが非常に重要なことである。

危機感を感じている業界は、出版社、広告代理店、書店である。これは本当に革命的だと思う。いわゆる中抜きビジネスである。しかし、印刷会社にとってはビジネスチャンス到来である。

その理由は、既存の出版スキームは、制作、出版、流通と役回りが決まっていた。印刷会社の担当は何か。制作である。制作は製造ビジネスである。これはITビジネスではない。皆さんがやりたいITビジネスとは、やはりお金がちゃりんちゃりんはいってくるようなビジネスである。

これを電子書籍ビジネスに置き換えると、出版、流通のところである。印刷会社にとって、これまで、例えば書籍のベストセラーが生まれると、印刷の受注が増えるかもしれないが、大きな恩恵は受けていない。しかし、今注目の電子書籍ビジネスでは、役割分担の垣根が大幅に低く、もしくはなくなっている。印刷会社が出版流通ビジネスができる時代になっている。

しかし、印刷会社が簡単にできることは、印刷会社以外の業種、いわゆる作家、ライター、デザイナーでもできるのである。誰もが電子書籍ビジネスにおいて夢、チャンスがある。だから電子書籍のマーケットが注目されている。

その中で、印刷会社が一番優位な立場にいる。電子書籍といっても、紙媒体の書籍と密接な関係がある。ということは電子書籍ビジネスにおいて、紙媒体が得意な印刷会社が選ばれる理由がある。これが重要である。やはり経験とノウハウがある。だから選ばれる。今、これだけ情報が錯綜している中で、顧客に選ばれることが重要だと思っている。

印刷会社の電子書籍に関するよくある間違った認識を説明する。よくある間違った認識の1番目は電子化というものと電子書籍とが混在している。2番目は電子書籍イコールiPhone、iPadに代表される端末としか認識していない。このiPadに、フィットが納品している某大手電機メーカーのマニュアルが入っている。

もう1つは先ほどからP社と言っているが、これもマニュアルである。実は、前者と後者は本質的に違う。私は、前者のほうは電子書籍ではないのではないか。

3番目は電子書籍化することがすべてで、その先のビジネススキームがないため、変換に高額なコストがかかっている。

4番目は電子書籍は紙に取って代わる媒体だと思っている。このあたりが、間違った認識ではないか。

電子化と電子書籍は、技術論的には同じである。書籍の電子化とは何か。今まで紙でしかなかったものが違うメディアで見られれば、全部電子化である。PDF、HTML、XML、EPUB、Flash、データベース、すべて電子化である。

今注目を浴びている電子書籍とは、ビジネス論である。昔から電子書籍はある。PDF、HTML、XML、EPUBのビジネス論である。ただ、ビジネス論的に、電子化と電子書籍とは大きく違う。今注目を浴びている電子書籍とは、iPhone、iPadに代表される端末を利用した課金配信スキームで、これがすべてである。

この数年、印刷会社のサービスメニューで、カタログや情報誌、雑誌をぱらぱらとFlashでめくることができるデジタルカタログへの変換サービスがはやっている。変換料30万円である。例えば骨董品のカタログがあり、クリックすると、リンクでショッピングサイトに飛ぶ。そのリンク設定とか動画の埋め込みをするビジネスである。

フィットは実証実験で、P社とマニュアルをいかに読ませるかのマーケティングをやっているが、このような動画の埋め込みは、制作作業なので非常にコストがかかる。そういったデジタルコンテンツに動画を埋め込んだり、3Dの動画を埋め込む作業は、オペレータフィーが120万円かかる。こんなビジネスはITビジネスではない。

もう1つ重要なのは、印刷会社の本音として、このようなビジネスをやっていくが、本当はしたくないと思っている。それは印刷物が減るかもしれないし、作業の手間もかかるからである。

しかし、「印刷の価格競争に巻き込まれなくないので、何かクライアントに差別化ができるような提案をしないと」と考えて、デジタル変換サービスをやっている印刷会社が本当に多い。

これからは、電子書籍変換ビジネスで終わったらだめである。カタログを電子書籍化するというのは製造ビジネスである。フィットは電子書籍を変換してからのビジネスをやろうとしている。その先にもっとスキームがある。だから電子書籍変換にコストをかけてはいけない。社内もそうだし、クライアントに対してそのコストをかけてはいけない。

ちなみに、フィットの電子書籍変換スキームでは、100ページのPDFのデータから電子書籍の変換し、マルチキャリアに対応している。PC版はFlashベースで動かす。iPhone、iPad、Android系、全機種に対応している。それで7,000円で変換する。

たぶん、これは桁が1つ違うような価格ではないか。これくらいの価格設定でデジタル書籍変換ができて初めて、今注目されている電子書籍ビジネスのスタートラインに立てると思っている。

「電子書籍は紙に取って代わるもの」というのは大きな間違いである。本質的なところで減っている。逆に、新たな紙、印刷市場が生まれるビジネスチャンスである。イメージ的には、印刷会社的思考は、「紙の市場があって、新しく電子書籍市場が出てきた。電子書籍市場に奪われる」。こんなことには絶対ならない。

実際には少しは奪われる部分もあるが、本質的には、市場は左から落ちている。しかし、新たな紙、電子書籍市場というのは逆に今広がっている。ここに新たな紙、印刷市場がある。

1つ事例をお話しする。例えば某コンサルティング会社が毎年1回発刊しているレポートであり、大体30ページ弱くらいの2色刷りで、表紙はフルカラーで発刊している。印刷会社の仕事とすると、月800部と、代理でそこのクライアント先に郵送するという仕事である。

ボリューム28とあるが、バックナンバーがある。ここから契約した企業が、やはりバックナンバーを読みたいという要望が多いが、800部しかない。在庫がなければ「ごめんなさい」の世界である。

それでも読みたいという人は、そこのコンサルティング会社と秘密保持契約を結んでPDFを渡す。PDFは、相手に渡すと無差別に出回る可能性がある。それは避けたいが、現状ではそういうことをしないといけない。

今どういう話があるかというと、バックナンバーをデジタル書籍化して、いつでもバックナンバーを配信できるようにしようとしている。もう1つは電子書籍で見せると、やはり良いものは紙で欲しいと人は本質的に思う。そうすると、フィットのSymStoreに、発注ボタンがある。それで発注すると、フィットのパートナー印刷会社につながって、1冊だけPODで配信することができる。

要するに、契約した企業もコストをかけずに印刷市場を生み出せる。それはユーザのコストである。「紙が欲しければ1,200円です」というようにできる。今まで800部で終わっていた紙の市場が、電子書籍と組み合わせることによって、そこからプラスアルファの印刷が出てくる。

これはオフセットとか輪転とか、大量印刷ではない。オンデマンドという世界なので、必要部数という話になるが、こういった電子書籍ビジネスの中では、新しい紙の市場を生み出す力がある。

そして、電子書籍の活性化により、書籍の素人化が始まる。今まで読者ユーザだった人が、配信者側になる。今市場に出回っている紙は、プロたちが作ったものである。それが簡単に素人でも作れるということは、裾野が増える。

こういったマーケットは必ずピラミッド構造である。プロはやはり三角形の頂点だが、下の裾野のほうが広い。そこから紙の市場が新たに生まれる。それは印刷市場の中にはない。既存のデジタルコンテンツをいかに紙媒体に結びつけるかという、そのスキームが必要である。

紙の市場は放っておいても下がっていく。ここはもう止められない。だから、こちらのビジネスに目を向けようというのが、今日のテーマの1つである。(図3)

▲図3

■フィットが考える電子書籍ビジネス

フィットが考える電子書籍ビジネスは、世の中に無数にある既存コンテンツもしくは書籍の素人化を加速させ、新たに生み出すコンテンツを電子書籍化し、課金配信ビジネスをする。これが、フィットが提案する電子書籍ビジネスである。

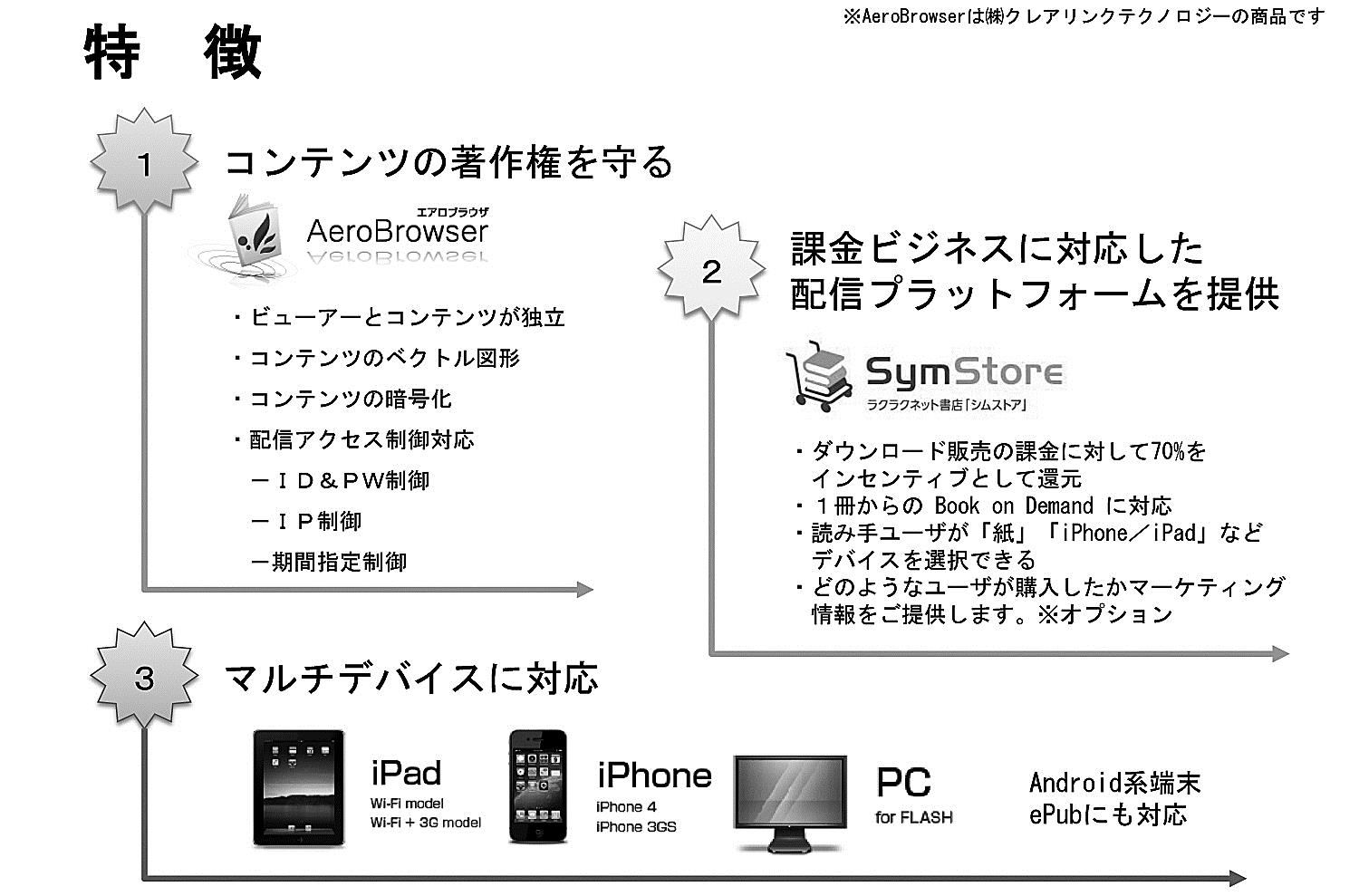

課金配信ビジネスをするために最適なものを紹介する。これはフィットが持っている技術で開発したものである。不正コピー防止など、コンテンツの著作権を守る、インターネット上に課金配信プラットフォームを構築するということに最適なのが、SymStoreとAeroBrowserである。

ちなみに、書籍の素人化を推進するのは、ブログ感覚でプロ仕様の書籍や出版とか楽しめるSymBookである。これはアカウント無料で発行している。1冊大体4,000円からこんな書籍が作れるというサービスである。4,000円で発注があれば、フィットのパートナー印刷会社が納品していく。

設備投資、IT投資は必要ない。フィットが提供するプラットフォームを利用してビジネスをしてもらえばいい。フィットはソフトウェア販売ではないので、利用に応じての課金となる。ターゲット市場、私が目指しているのは、1,000冊以下の書籍出版である。

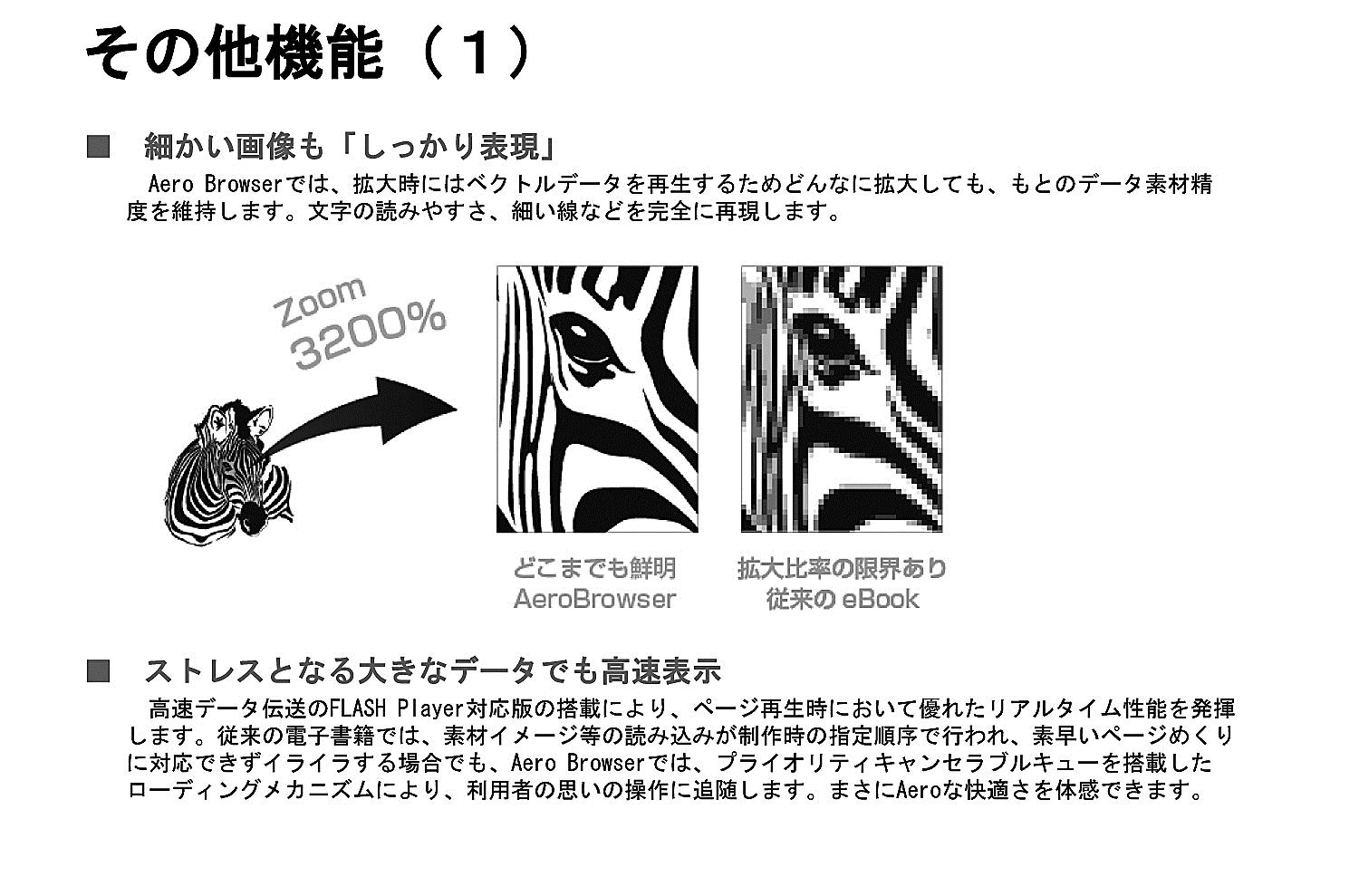

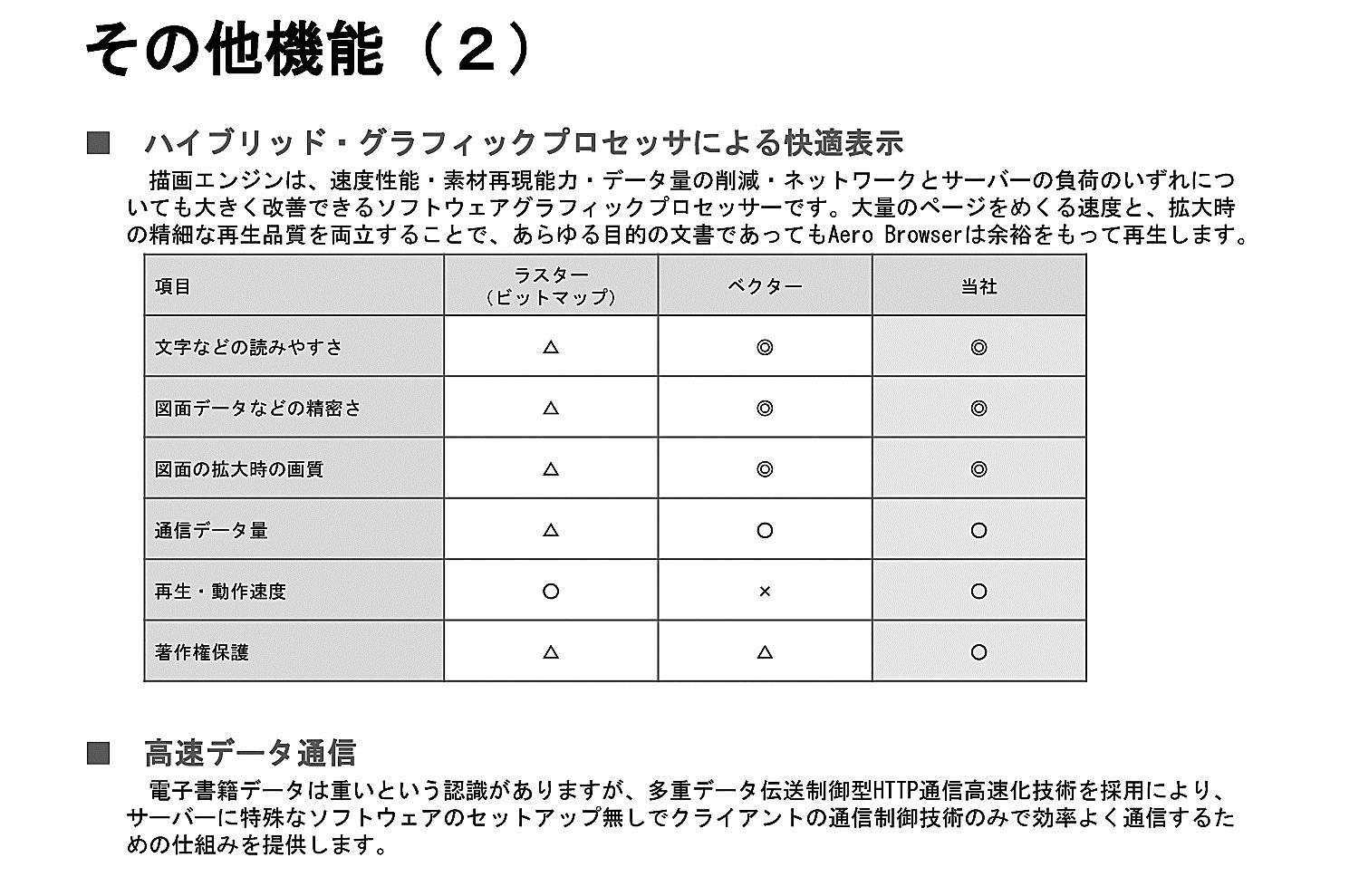

価格競争をしないで、手間と高くビジネスをする。1,000冊を超えると大手出版社のスキームとか、既得権益に抵触していくので、なかなか難しいが、まずこの市場を目指している。ご提案する電子書籍ビジネス、プラットフォームの特徴を説明する。まず、AeroBrowserは、コンテンツの著作権を守るということに特化している。電子書籍プラットフォームを提供している。

特徴の1番目は、著作権を守るということに気合いを入れている。最先端の技術を採用している。PDFは、そこにパスワードなどの仕組みを入れないといけないが、出回ると、少し知識がある人なら簡単に解くことができる。

フィットのスキームは、PDFから変換した書籍データ自体に暗号化をかけている技術を採用している。出回ってもすべて暗号化で回っていくので、不正に取得したコンテンツは再生できない。そういうスキームを組んでいる。

2番目に、著作権を守るので、ビューアーとコンテンツが独立している。iPadで購入すると、電子書籍でこちらにいったんダウンロードされるが、ここにAeroBrowserというアプリがあって、これはアップストアから無償で配布している。これが暗号化を解く鍵になっている。フィットが配信する電子書籍の種は、このAeroBrowserがなければ見られない。

また、常にサーバに問い合わせて、権限があるかないかを判断している。権限がなければ、AeroBrowser自体が自己完結で削除する。

例えば私がデータにUSBを突っ込んで違うiPadにデータを吸い上げたら、そちらのほうでは権限がないので、データは一時期入るが、利用するときにはサーバ問い合わせで権限がないということで、自己完結で削除される。

フィットが今狙っているのは、大手で営業マンに100台規模で支給して、マニュアルや機密情報を持たせながら-今までこんな書類を持っていたが、書類がカバンごと盗まれたときのほうが問題になる。これは個体番号の識別までやるので、万が一紛失となった場合にはサーバ側に紛失フラグを立てると削除される。そういったところまで考えながら作っている。

期間設定で、いつになると見られなくなるなど、ビューアーとサーバ側が独立をして、サーバ側ですべてユーザのiPadをコントロールできるというシステムになっている。

著作権を守るコンテンツがベクトル図形化されている。要するにテキストが抜けない状態である。いわゆるアウトライン化されているので、画像の劣化、文字まですべてなっている。また、ベクトル図形で、テキスト抽出もできない。パソコン上で、Flashベースでマウスドラッグしてテキストを抜くという作業ができない。

しかし、著作権を守るテキスト内検索が可能である。要するに、そのページの裏で暗号化されたXMLでデータ、テキスト情報を持っているので、そちらの検索をかけるので検索も可能である。

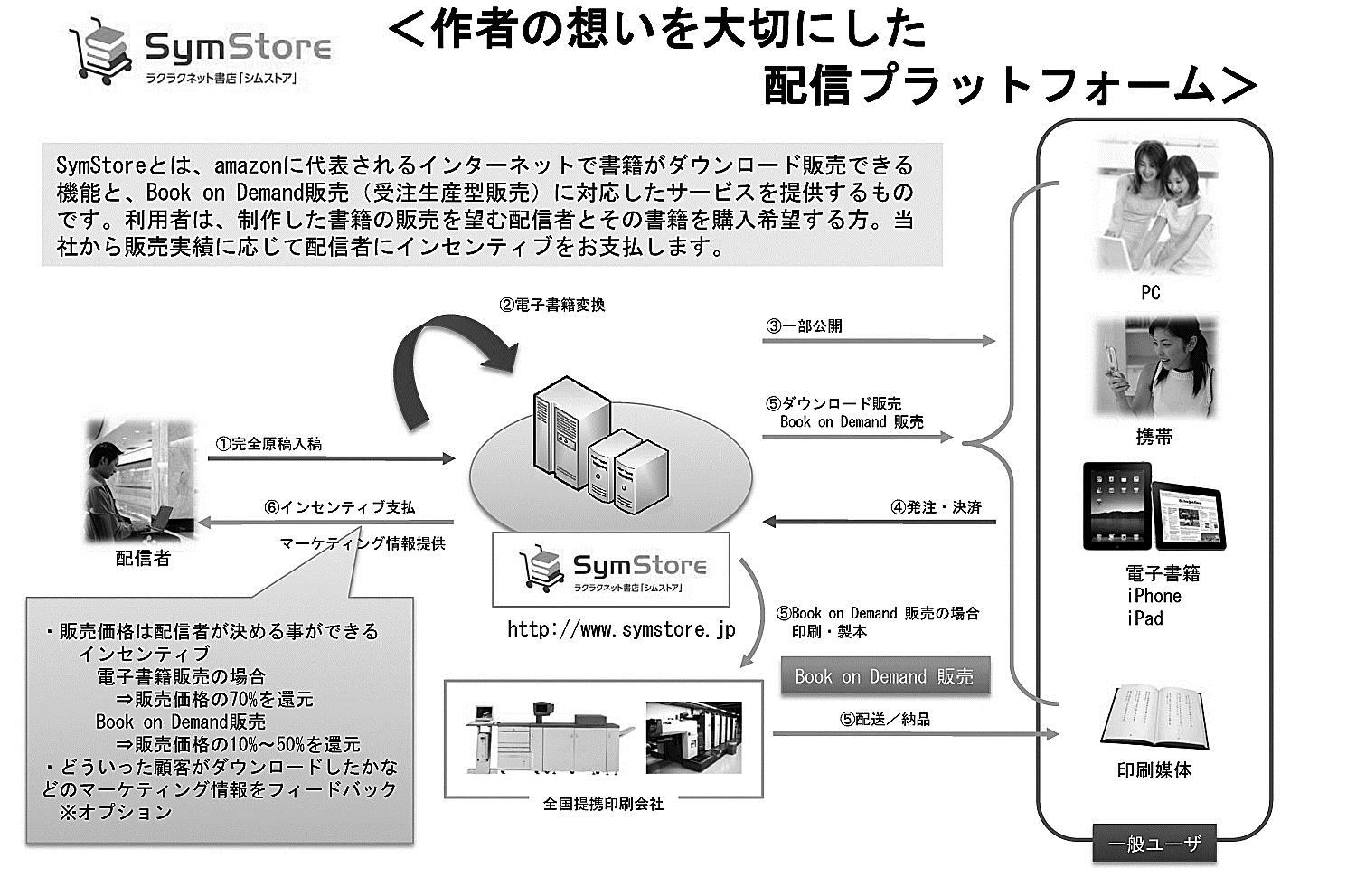

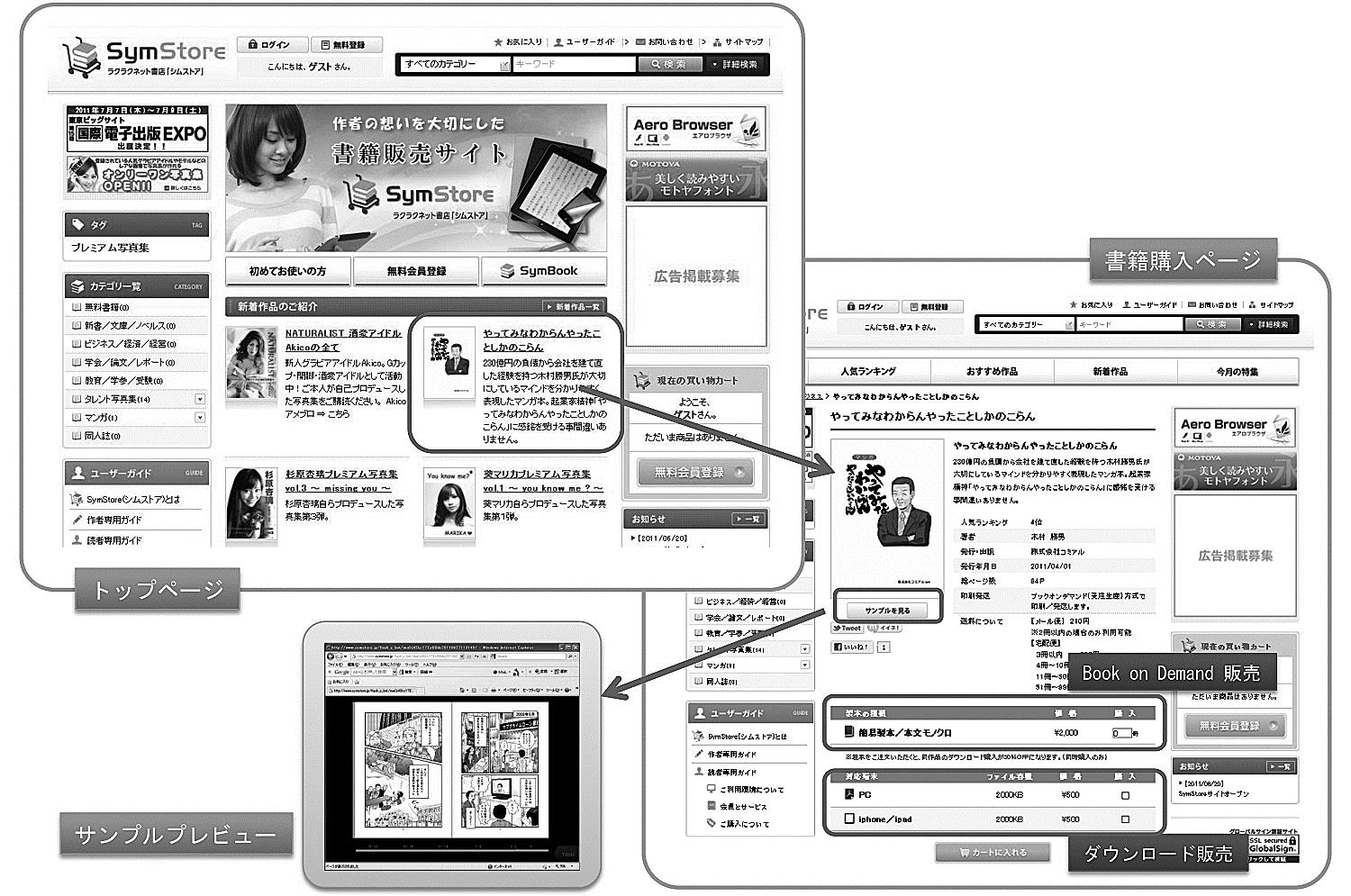

次に、課金ビジネスに対応した配信プラットフォームSymStoreを6月末にオープンさせた。電子出版Expoに合わせてオープンさせたサイトである。特徴は、「作者の3つの想いを大切にするサイト」で、簡単に本を作りたい、多くの方に本を読んでもらいたい、いろいろなメディアで配信したいという要望に対応している。

また、「作者の出版リスクゼロ」を実現する。これまでのスキームは、書籍出版での在庫を抱える必要があった。しかし、フィットはブックオンデマンド、受注生産方式を採用しているので、在庫を抱えることなく出版させることができる。

もちろん、在庫別のカウント機能もあるので、現在出版されているものをフィットで売るということも可能である。JANコード、ISBNコードがなくても出版が可能で、法的な公序良俗に反するものでなければ、一応出版許可をしている。

また、作者が価格を決めることができるので、高いインセンティブ、著作権が得られる。フィットでは売れた実績に応じて最大75%支払うので、1,000円の本が買われた場合、750円を作者にフィードバックするというシステムである。最大75%だが、平均すると70%である。

特徴の3番目は、「マルチデバイスに対応」で、iPad、iPhone、PC、Andoroid、またEPUBにも対応している。ただ、EPUBについて少し否定的に見ていて、ビジネスになるのかと少し疑問を感じているが、著作権を守るという部分では重要だろう。

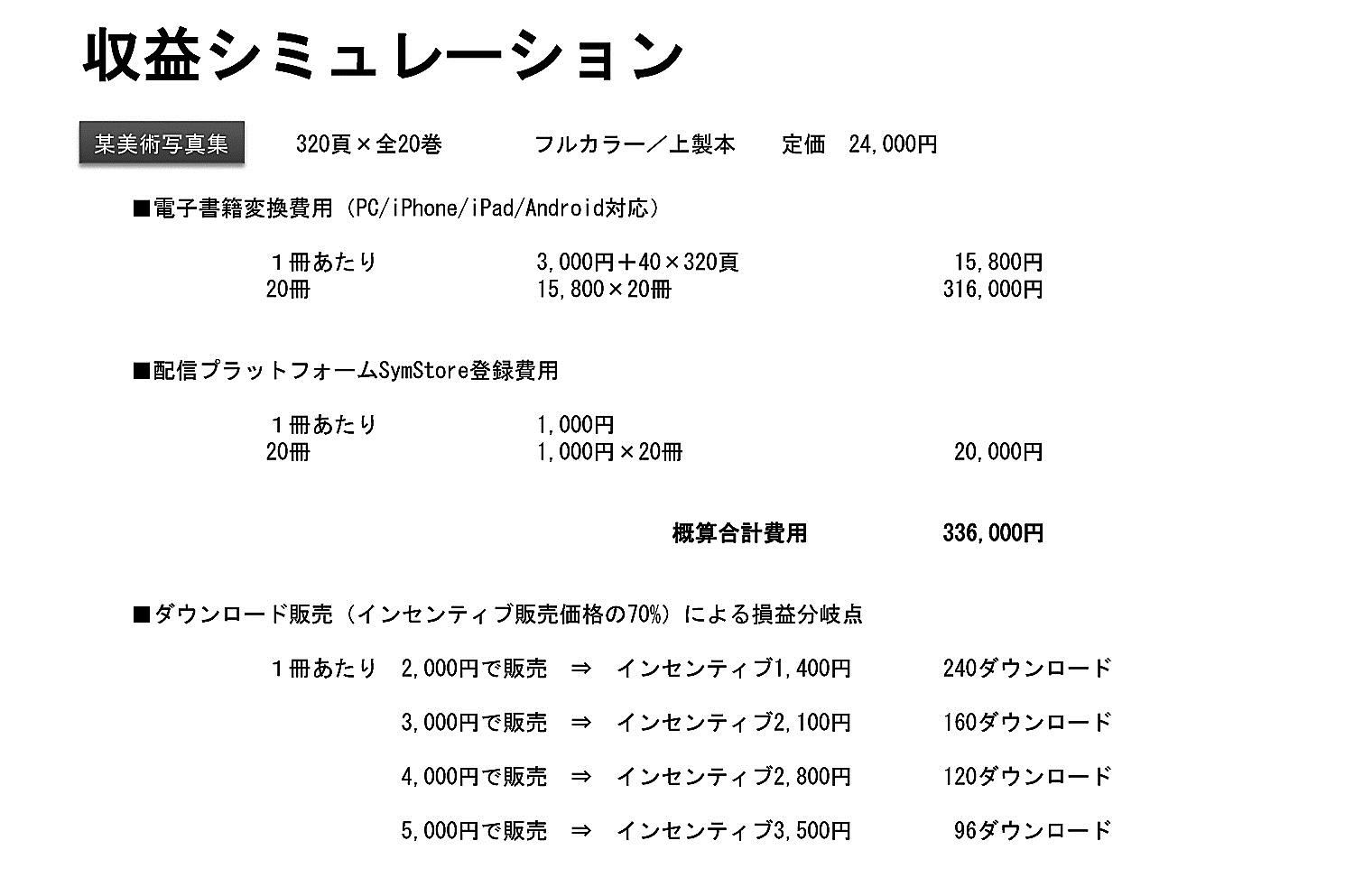

最大の特徴は「低コストで電子書籍ビジネスができる」ことである。どれくらい安いか、収益シミュレーションを見てもらう。「書籍の素人化を推進する電子書籍ビジネスプラットフォーム」がご提案である。

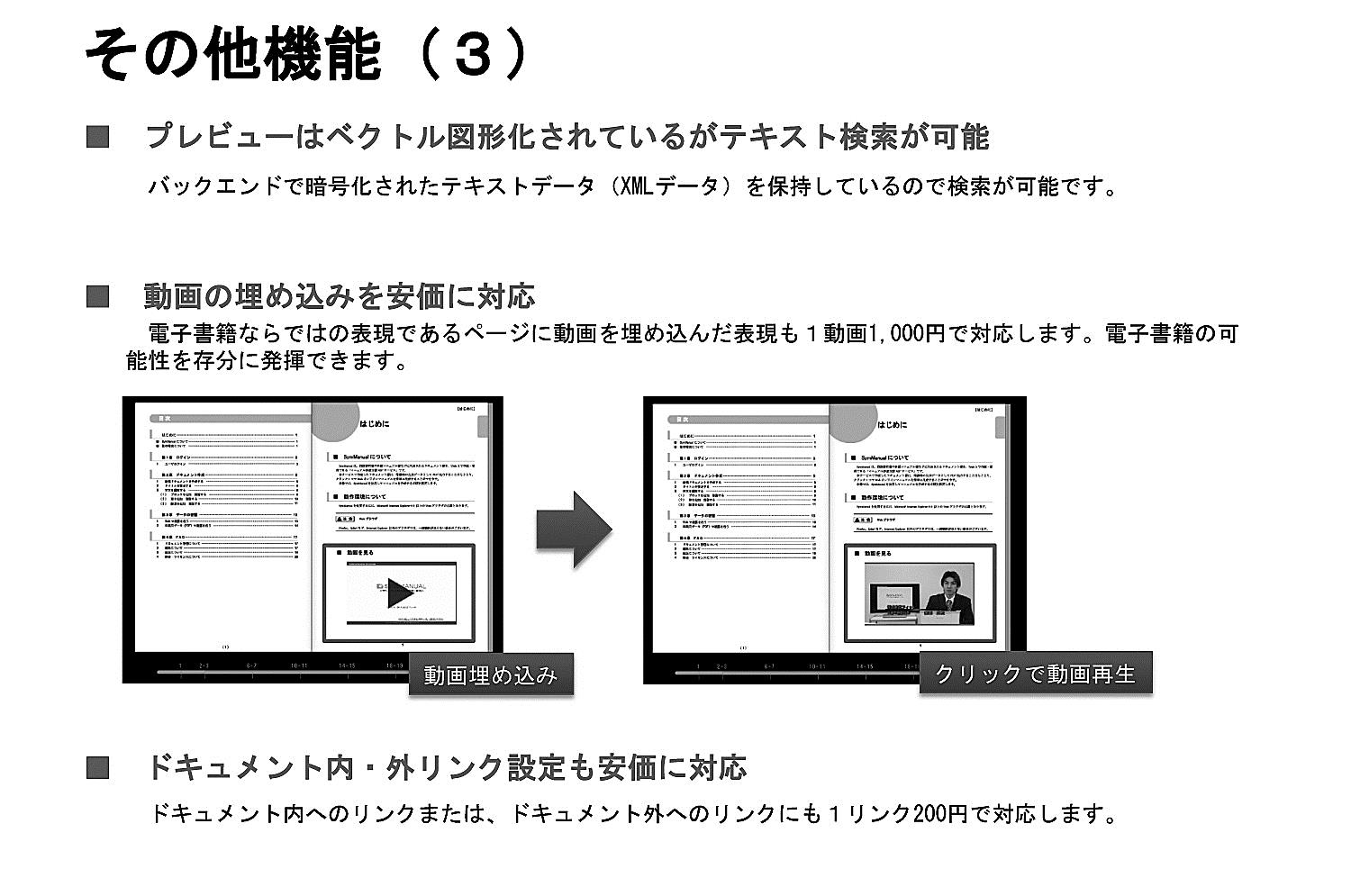

先ほどの動画を埋め込むのも、1ヵ所1,000円で埋め込むので、大体1万円、2万円あれば相当な電子書籍の種ができる。これも3キャリア、PC、iPhone、iPad、Androidに対応する。

SymBook、SymマニュアルはフィットのWeb上で校正するツールだが、フィットに完全原稿のPDFを預けてもらう。それだけである。電子変換費用は少しいただくが、それが1万円、2万円の世界である。そのままSymStoreへ登録する。登録料も、1書籍1,000円である。これでビジネスができるのである。

課金のスキームも全部フィットがお手伝いする。ヘルプデスクで課金、どれだけの収入があるかと、ユーザからのヘルプ、お問い合わせ対応は、すべてフィットのエンジニアが行う。

一般ユーザにもそのまま使っていただいている。完全原稿のPDFがあれば、フィットに預けていただき、それをそのまま電子書籍変換してSymStoreに登録する。それを、プロモーションを一緒にかけて、その作者もツイッターやブログで、「ここで買えます」とやって、売れたものに対してインセンティブをお払いする。ユーザが「やっぱり紙も欲しい」となれば、フィットのパートナー印刷会社が1冊だけBODで刷って納品する。大体100ページくらいのマンガが2,000円で、少し高いが、こういう形で新たな紙の市場を生み出していく。こういったスキームである。

こういったプラットフォームなので、フィットに預けていただければ、作品を出点していく。現在でも、企業利用でいろいろとお問い合わせしていただいており、先ほどの法人のレポートや、学会も学会の論文を1本200~300円で売りたいなどいろいろと話をいただいている。これがSymStoreで、それをビューするのがAeroBrowserである。

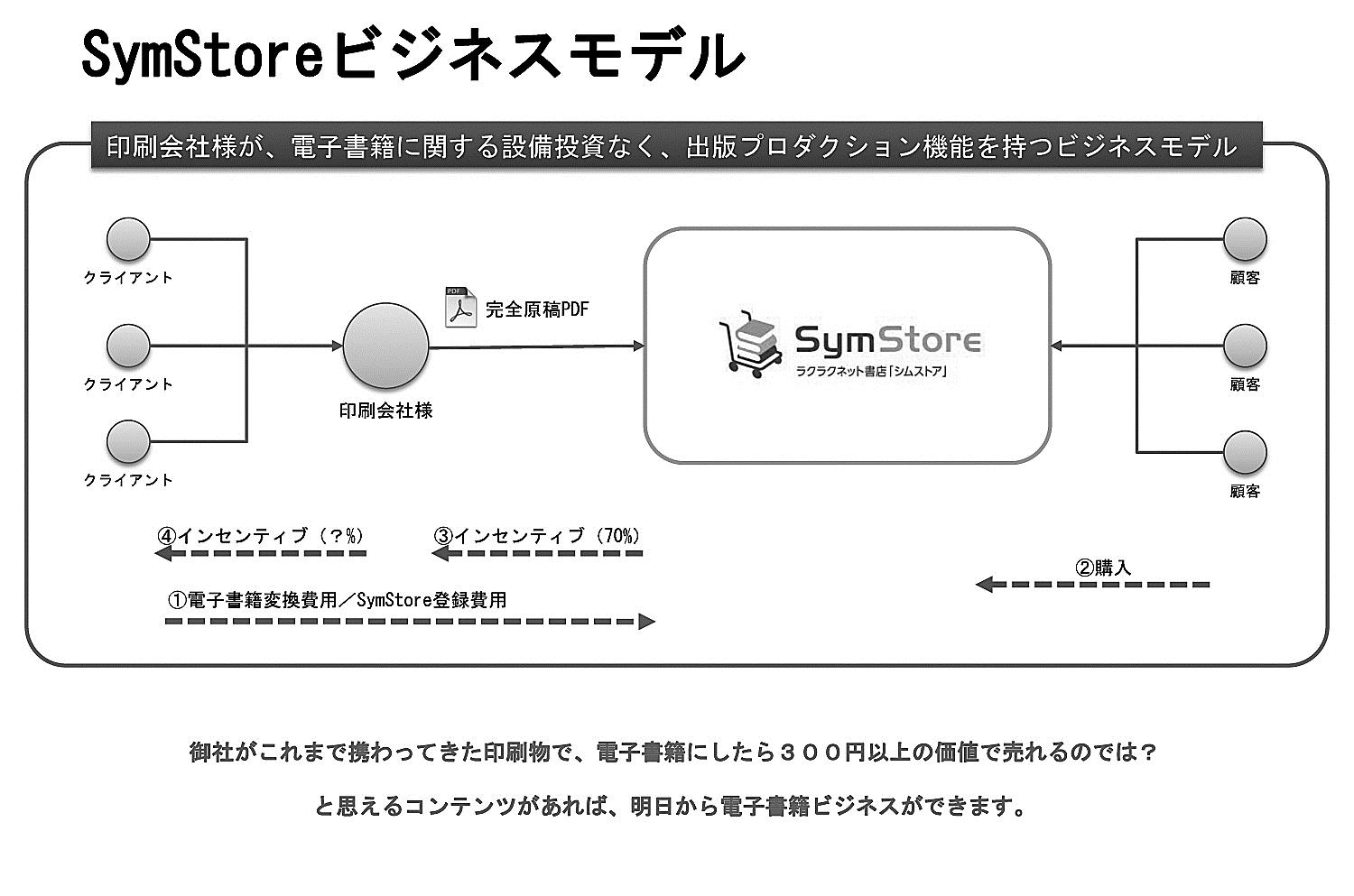

SymStoreのビジネスモデルは何かというと、現在も印刷会社は完全原稿のPDFを持っているから、その先のクライアントにお声掛けをして、200~300円でいいので売れそうなものを、電子書籍ビジネスにチャレンジしてみないかという話である。

それを、そのままフィットのスキームを使って販売していただければいい。販売実績に応じて、フィットは印刷会社に70%お支払いする。そこから先、クライアントと折半にするかを決めていただければいい。

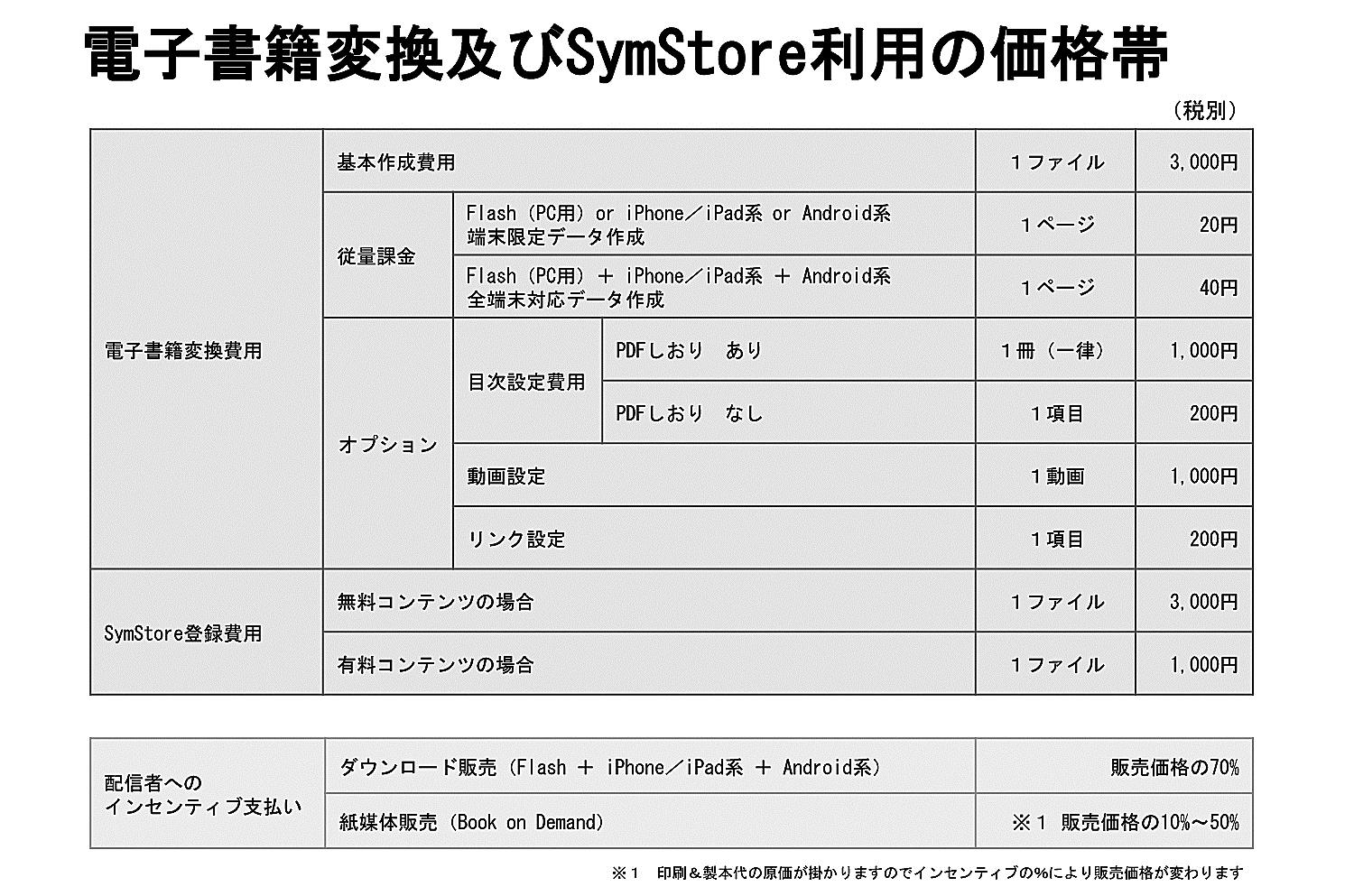

最初にかかる費用は、電子書籍の変換費用と登録費用である。登録費用は1書籍1,000円である。変換費用は3,000円+40円×ページ数ということで、100ページであれば7,000円で電子書籍ビジネスが開始できる。プラス1,000円の登録料で、8,000円でできるというものである。完全原稿というのが1つの入口になる。(図4)

(図5)(図6)(図7)(図8)(図9)(図10)(図11)(図12)

▲図4

▲図5

▲図6

▲図7

▲図8

▲図9

▲図10

▲図11

▲図12

■収益シミュレーション

絶版の某美術写真集で、320ページのものが全20巻ある。フルカラー上製本で、書籍の場合は24,000円で売っていたものが、今は絶版して、古本屋に行かないと、ない。これを電子書籍にして販売したい。

図13が費用関係である。1ファイル3,000円+ヘルプを付けて40円、動画の埋め込み1,000円などが書かれている。収益シミュレーションで、先ほどの美術印刷を、他社に見積もりを出してデジタル書籍化してもらうと、1書籍20万円の見積書が来たのである。

美術印刷なので、ボリュームもあるし、版がA3ということで、20万円であった。ということは、全部で20巻あるので、それを電子書籍にすると400万円かかってしまう。そこの印刷会社がSymStoreのような配信サイトを独自で開発すると、大体500万円かかる。なのでまず入口として、設備が900万円かかる。

500万円は、違う書籍も売るのでそれで収益を回収することを考えても、デジタル書籍変換料の400万円を回収するためには、1ダウンロード数4,000円で売った場合、どれくらい販売しないといけないかとなると、単純計算で1,000ダウンロードである。大体、作者は、電子書籍にしても1,000~1,500くらいは売れるという感覚を持っていたようだが、ぎりぎりで冒険という感じである。

それを、フィットの価格表で見積もると、1書籍、しかもPC、iPhone、iPad、Androidに対応して、1書籍の変換料が15,800円である。プラス、それが全20巻なので316,000円。あと、SymStoreへの登録費用が1書籍1,000円なので2万円ということで、336,000円。これが最初の投資額になる。

ちなみに、336,000円を回収するためには、1ダウンロード4,000円で販売すると、フィットが30%手数料でいただくので、2,800円が収益になる。それで計算すると、大体120ダウンロードでペイする。

電子書籍ビジネスにおいて、変換料でお金を儲けようと思ってはいけない。たくさん売れて、その分お金がちゃりんと入ってくるのが電子書籍のビジネスではないか。こうなると、電子書籍ビジネスの敷居が非常に低く感じるのではないか。

どのようなコンテンツが魅力であるか。皆さんのこれまでの仕事、印刷物の納品物で、電子書籍にしたら300円で売れるのではないかというクライアントのデータを考えていただければ、これで電子書籍のビジネスができる。

キーワードとしては、絶版した書籍やバックナンバーもの、学会論文系である。今、私が力を入れているのは、素人系マニュアル、ノウハウ本である。実は、今、マニュアルが売れ筋になっている。マニュアルは取説である。

例えばiPhone、iPadを購入すると、マニュアルが全く付いていない。日本のメーカーでマニュアルがなかったら大変だが、Appleだから許されているのだろう。そこでソフトバンクが最初に携帯のマニュアルを大きく減らした。auとドコモも最近マニュアルが薄くなっている。「もっと細かいものが見たければ販売店で買え」である。そして、マニュアルが付いていないと、ユーザは使い方がわからない。細かい操作はインターネットを調べたりしている。

それでもわからなければ、本屋へ行ってマニュアルを買っている。マニュアルが売れる時代である。

しかし、書店で買うマニュアルは、プロが作っている。私がやりたいのは、大学生がそういった情報をWordやPowerPointで作成し、それをPDFにして、10~20ページでSymStoreに登録してもらい、それを100円~300円で売る。こういった情報価値ビジネスをやりたい。そして、その先が紙に落ちる可能性がある

今書店に並んでいる書籍は、プロがコーディネートして、プロのライターで情報を出して、プロの編集者が作っている。それ以外の裾野を広げたい。大学生のお薦めのカフェや、デートスポットなどのノウハウ情報本でも何でもいい。素人が素人同士でつながっていく。今話があるのは、大学の講師が、そのまま他大学でも200~300円で売れるのではないかと相談を受けて、それを仕掛けたりしている。電子書籍のビジネスは、今のプロ市場の裾野で、裾野が対応できるのが印刷会社ではないか。

某大手家電企業が今何を考えているか紹介したい。2018年が設立100年なので、社長命令で、2018年までに紙のマニュアル、取説ゼロを目指している。今、1社で紙マニュアル市場が400億円あるという。世界中で使っているものだが、日本も社内の資料としては紙のマニュアル、取説で400億円あり、カタログは別である。

ちなみに、5~6年前までは800億円あった。この5~6年で半分になっている。あと6~7年でゼロを目指すようだ。そこの中核に私がいる。私はマニュアルを編集するXMLの仕組みをその企業向けにカスタマイズして納品しているが、今フィットがやっているのは、そこで作ったマニュアルが、2010年の秋モデルで、今テレビでマニュアルが見られるようになっている。それの配信エンジンを開発している。

その先に何が待っているかというと、別にその会社自体も、紙を刷らないのは単純にコストを下げるだけではない。

なぜ取説を作って付けているかというと、売った後が大変だからである。売って、使い方がわからないと、サポートセンターに電話が掛かってくる。これもコストがかかる。要するに、メーカーはなぜマニュアルを付けるかというと、コールセンターに掛かってくる件数を減らしたいがためである。それを今まで配信することができたのが、紙であった。

しかし、今、コールセンターに掛かってくるのは、マニュアルに書いてあるような、単純に電源を入れたり、チャンネルをどうやって変えるなどの基本的な操作の問い合わせではない。何が多いかというと、接続障害である。

例えば「その会社のテレビに他社のDVDを付けたが、うまくつながらない」。そんなことはメーカーにとっては関係ないが、それでもサポートしていく。今、コールセンターには、接続障害と障害のデータベースを、企業は全部持っている。それをいち早く家庭内に届けるソリューションである。

その大手家電企業は、白物家電系すべて、マニュアルをこれで収めようとしている。ICチップが搭載されるので、例えば冷蔵庫にWi-fiで最新のマニュアルをダウンロードする。ダウンロードすると、最新のマニュアルかどうかがわかる。一度ダウンロードすると、何か情報が変われば最新の情報をタブレットもしくはテレビに送ってくる。テレビもインターネットにつながっている。そうすると、必然的に紙の出番はなくなる。紙は印刷した瞬間にデータが固定化されてしまう。しかも、紙を作るのはコストがかかるというメーカーの考えがある。

しかし、本当にゼロになるかどうかはわからない。例えば蛍光灯に付いている小さなマニュアルなど、こういうものはずっと残るだろう。いわゆる家電の大物系の分厚い冊子は、ほぼなくなるのではないか。すべてこういったタブレット電子配信、オンラインというのが今のキーワードである。

それを聞いていると、私も印刷業に所属しているので、恐ろしいことが起こると思う。ちなみに、大阪にはその大手家電企業で生計を立てている中堅の印刷会社が3軒ある。結構、冷や汗をかいていると思う。もうすべて電子書籍である。こちらの流れに、メーカーも向いている。

今回の170ページの資料は、実はSymStoreでダウンロードできる。500円で売っている。これがいわゆる、私が言っている素人化である。私も、会社経営して10年で節目なので、自分で経営論のようなものを私なりに書いて書籍にチャレンジしているが、それとは別に、このPowerPointの資料は、こんな形で売っている。

配布している資料は無料電子書籍としてSymStoreからダウンロードできる。例えば皆さんが今日の講義ですごくおもしろかったと思っていただいて、社内で情報共有したいと思ったら、買えばできる。同じように繰っていって、喋って、こんなふうに講師ができる。「それの価値500円、さてどうですか」というのが、電子書籍である。

これが書籍の素人化ということで、こういったコンテンツを創造するビジネスが電子書籍ビジネスだと思っている。是非一緒に、電子書籍ビジネスで協業させていただければと思っている。(図13)

2011年8月22日テキスト&グラフィックス研究会「印刷会社の電子出版ビジネス」より(文責編集)

▲図13