本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

チラシ自動組版の課題と最新動向 メディアと信頼ネットワークの再構築

代表取締役社長 平田 憲行 氏

■チラシ制作の最新動向

チラシは紙印刷でも、特別な世界のイメージとして扱っているかどうかで全く認識が異なってくる。最近チラシへの引き合いが増えている。

ジャパネットたかたがテレビ広告をかなり流しているが、その中身は、「9月10日にチラシが撒かれる」というものである。まだ紙のチラシには集客パワー、販売パワー、商品告知や案内パワーなどがある1つの証明だと思いながら、このCMを見ている。

オープンエンドへの最近の相談は2つに大別できる。

今までのチラシ処理の現状は、POP広告さえワンソースで作れていない。何らかの形で自動組版をしているが、チラシはデザインの微調整が必ず必要であり、それ以上に、途中で価格や値が変わっていくことが多い。本当に信頼できるソースデータはチラシの紙データ、レイアウトデータにしかない状況である。

したがって、データ戻しが可能なのかが、多くの相談の1つである。

ただし、例えばセシールや千趣会など通販会社のカタログを見るとセット商品が多く、サイズ表、カラー表など表自体が何種類もあり、非常にデータ構造が複雑である。

同じように、チラシも特にホームセンターのチラシなど、セット商品が多く出てくる。しかし、セット商品の組版とそこからのデータ戻しはそう簡単ではない。したがって、大量のチラシが作られているのに、チラシ制作の現場では、ほとんど紙の中にしか正しいデータがない状態である。その解決への相談が多くなっている。

ただし、チラシの単価が下がっているため、お金はあまり出せないとのことなので、弊社も非常に困っている。

最近、全国で約1,000店舗展開しているチェーン店が、100%子会社で内製化すると導入してくれたりしている。そうしたチラシへの流れが最近の動向である。

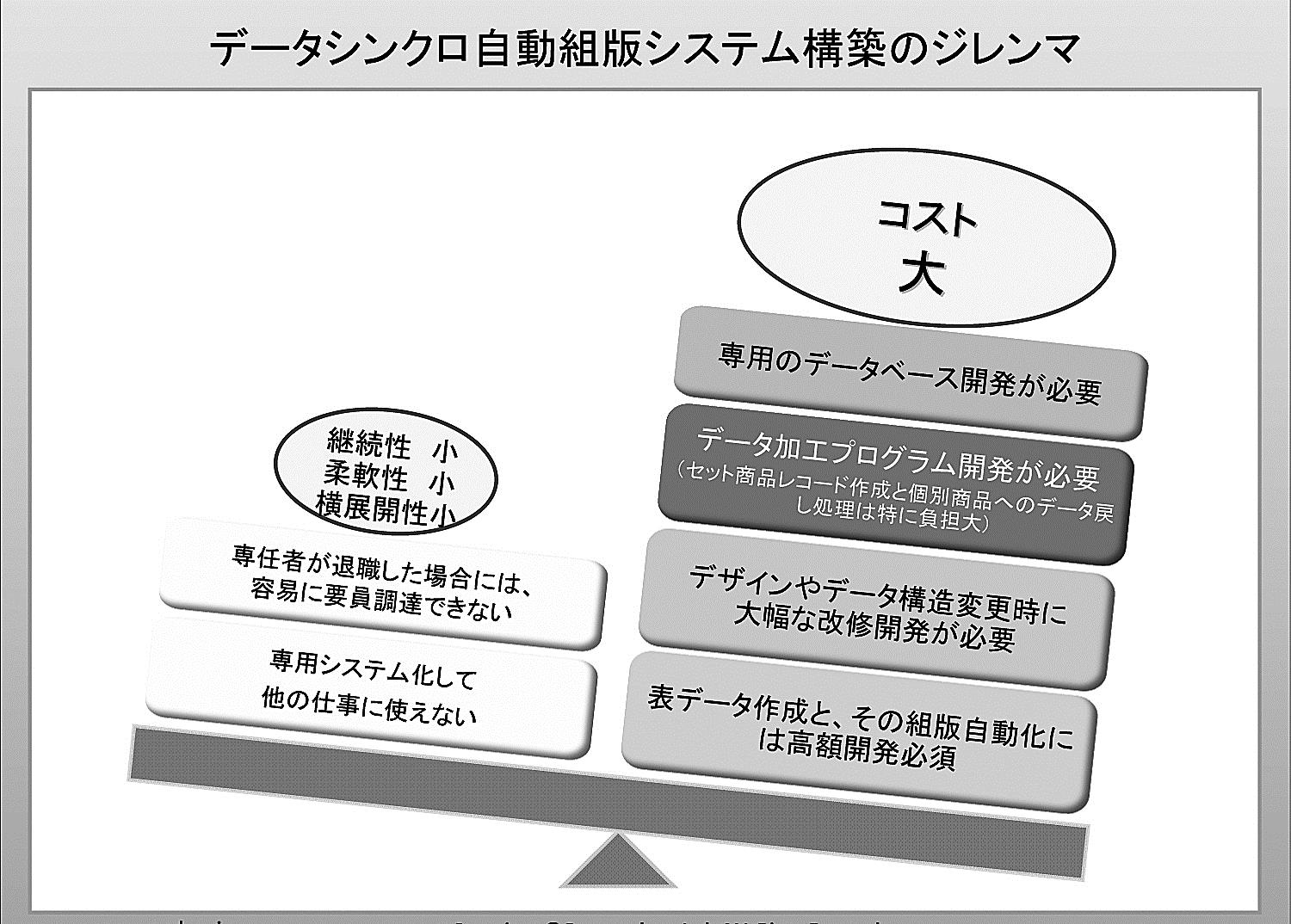

■自動組版システム構築のジレンマ

自動組版はコストがかかるのが常識だとの反応がある。1つは専用のデータベース開発が必要で、これは商品データベースの意味では仕方がないかもしれない。

データベースとはデータを放り込むだけである。しかし、例えばチラシの価格の前に「○メ」と書いてあれば、これはメーカー価格のことであり、後ろに「円」が付き、さらに3桁カンマが入る。

それは元のデータにはないので、データ加工しないと組版できない。「円」を付けたり、4桁以上なら3桁カンマを入れたり、あるフラグが立っていたら「○メ」、メーカー価格のマークを価格の前に自動発生させたりしなければいけない。それはデータ加工である。

それから、セット商品(集合商品)レコードの作成には、大きなデータ加工が必要なものもある。

ある種の通販、洋服類などカラー展開、サイズ展開して、組み合わせ商品でウエア販売している通販、それから多くのチラシにもセット商品がある。

セット商品は元はA商品、B商品、C商品とデータレコードが違う。100円、120円など商品名や価格だけでも違う。それを組版するときにいくつものパターンがある。

1つは共通商品名が親に来て、スペックと容量があり、例えば、その項目の間に中黒を付けたりする。それは100円であり、次のスペックと容量を持っていうもの、サイズ違いのもの、色違いのものは、120円である。こういうセットの仕方は数多くあり、どこか共通名が出てくる。

その他、全然違う商品であるが価格が共通のものもある。分析してみるとおもしろいが、組み合わせと表現だけでパターンがいくつかある。こうしたものはデータ加工プログラム開発が必要である。

今、スペックがあり、容量があり、商品名A、B、Cがあるとき、商品名と容量の組み合わせで処理をして、セット商品レコード作成と、単独でも展開できる個別商品へのデータ戻し処理が可能なデータをどのように作るのか。

元の商品データは絶対別々である。別々でなければ管理できない。今回はAとBだけセット商品で載せよう、次回はA、B、Cで載せようということがあってもいい。そういう処理をその場で作らなければならないとなると、それなりに負担が大きい。

それから、今まではチラシに限らず、自動組版は強固なシステムを作らなければならなかった。自動組版を本格的にするには、かなりの手を入れてカスタマイ

ズをきっちりしてしまうので、少しの変更でも改修費がものすごくかかってしまうジレンマがあった。そうしたことがないように弊社はしてきたつもりである。

セット商品やチラシ組版とは別に、商品組版型のもので表がある。表が入ると厄介である。表に近いのが、家電の冷蔵庫などスペックの項目数が変動するものである。デザインは似ているが項目数が変動して、表の数が少なければ下につけるとか、自動的に下がるとかしなければならない。表はそういう作業が必要になる。

その他、社内的には、自動組版はその専任者が代わると手も足も出なくなってしまうとよく聞かされた。弊社はこうした事柄を解決するためのシステム作りをしてきているつもりである。(図1)

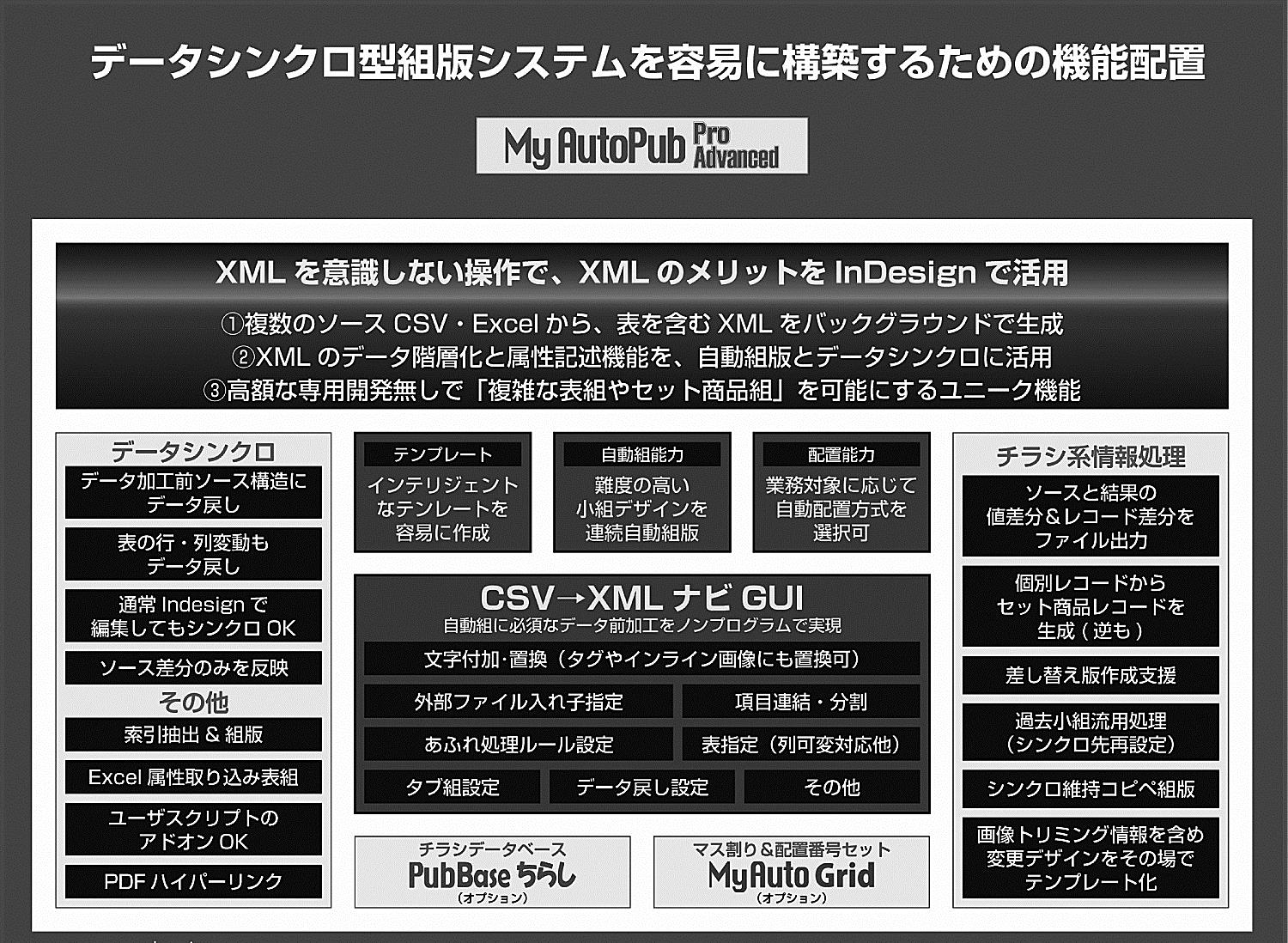

■データシンクロ組版システム構築の機能構成

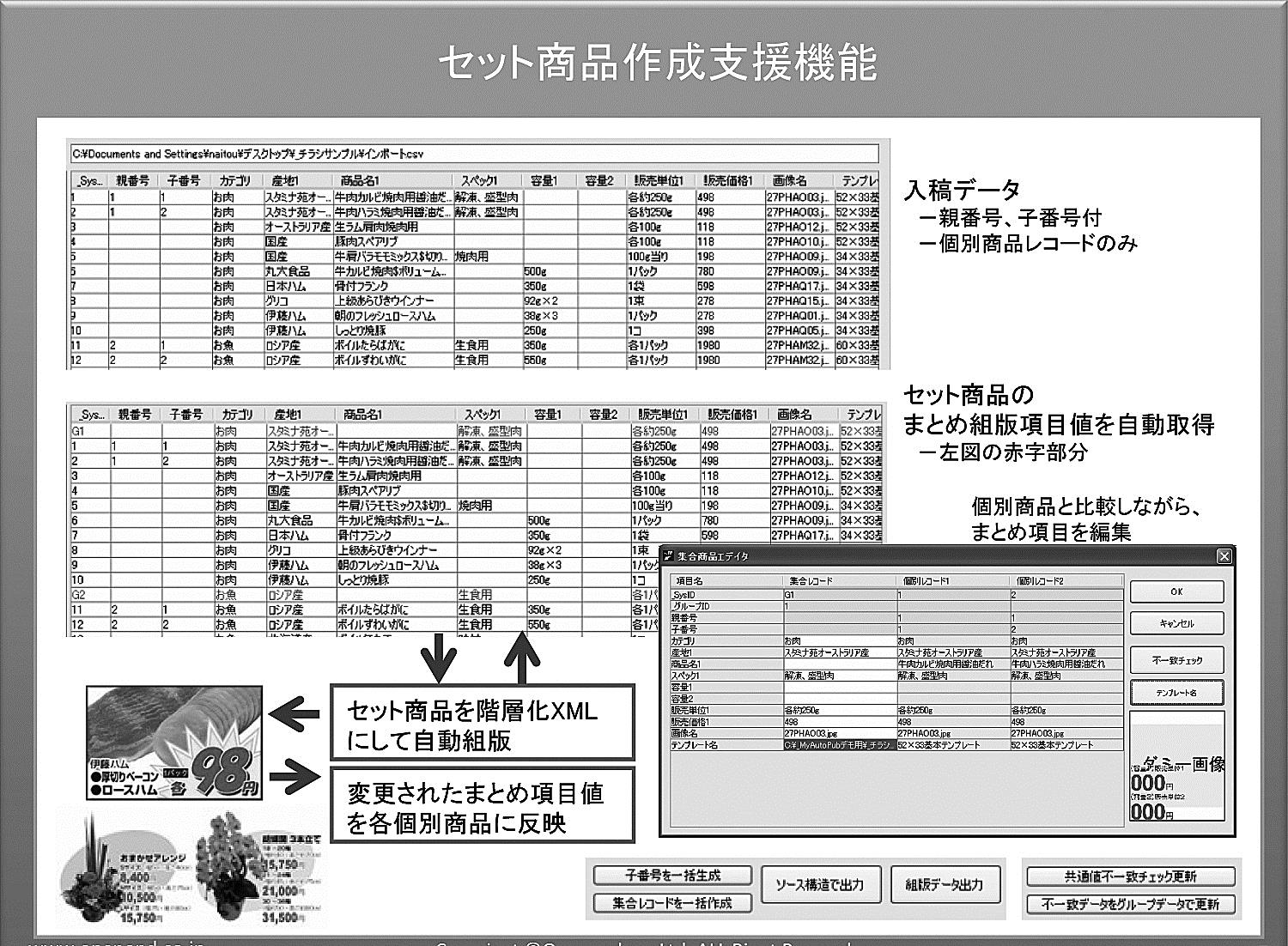

セット商品をイメージしてもらいたい。CSVで商品名A、B、Cだけを表現しても、共通の組版が必要になり、それをどこから持ってくるのか。

入稿したCSVやデータベースデータがそのまま組版用データ作成として使えることはほとんどない。工夫しないと、セット商品はどうにもならない。

XMLの場合はセット商品のデータ表現として、入れ子で表現できる。XMLは最適、最強である。しかし、XMLをどうやって作るのかが、なかなか大変である。

そこで工夫をしている。組版するときの共通商品名の1パックは親と子どもが一緒であり、自動的に抽出している。こういう集合レコードは元のデータベースにはない。ただA、B、C、Dのそれぞれの商品レコードには親番号、子番号があり、カテゴリー、商品ID、産地、商品名やスペックがある。これとこれをセットで 組みたいとき、共通商品名を抽出して自動組するパターンや、共通価格を抽出して組版するなどをしている。

弊社はこの集合レコードをまとめ項目と呼び名を付けて抽出している。例えば2種類の「肉」商品があり、2つの商品は「肉」カテゴリーが共通である。産地も共通であるが、商品名が違うとき、ある組版パターンは使用できず、共通商品名を引っ張り出せない。

そうすると、別の組版パターンで組まなければならないことが分かる。こうした作業をした上で、これを含めてXMLを作らなければならない。親など、共通値を作らなければならない。

自動化する際、セット商品は同じ番号であることが前提である。特に表が入ると、XMLでなければ表現できない。しかし、入稿データはほとんどCSVやExcelでXMLではない。それを何とかしようとしてきた。(図2)

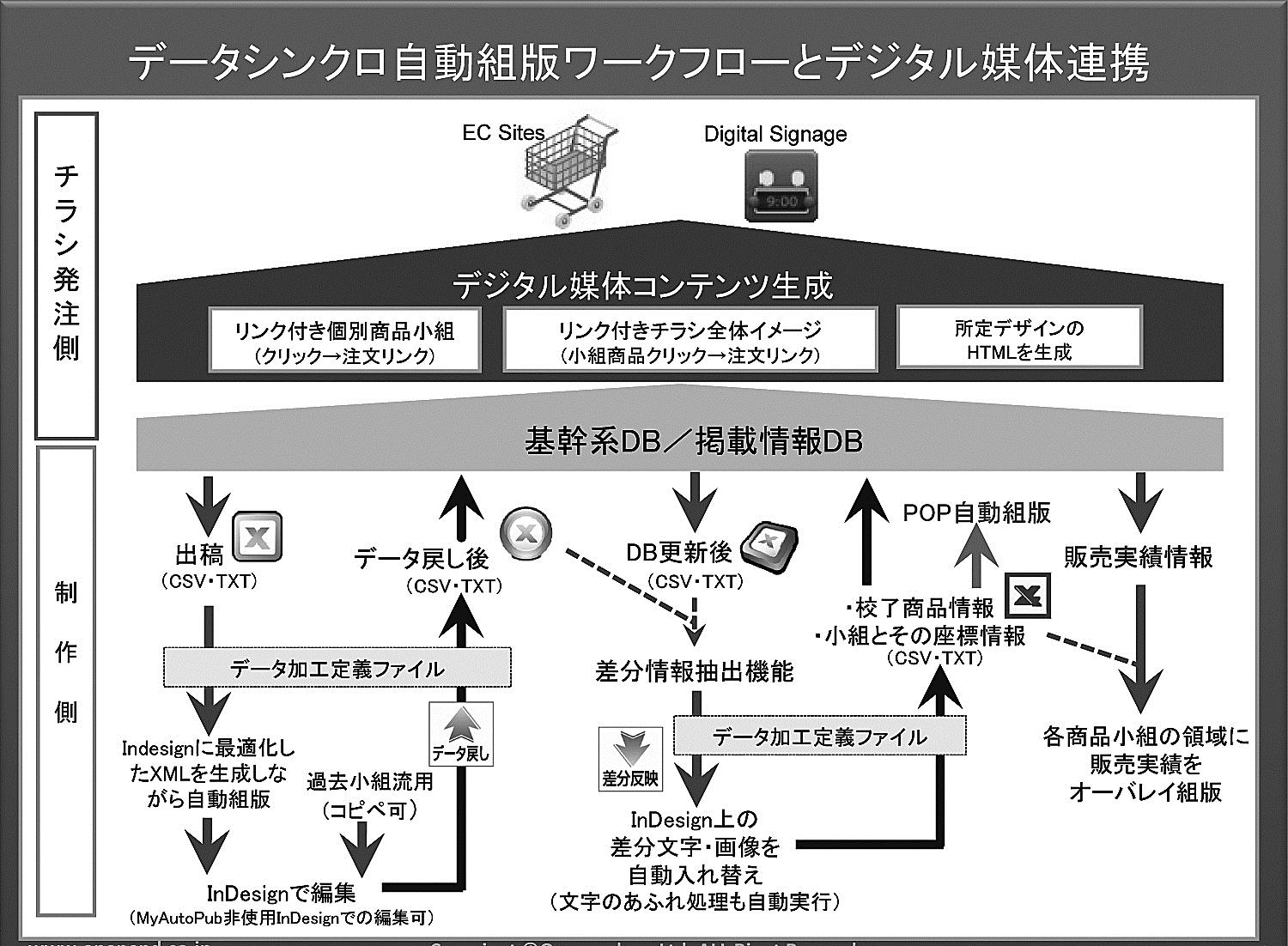

■データシンクロ自動組版ワークフロー

難しい組版、表入り組版をInDesignで高速自動処理が可能なMyAutoPub Proとデザイン微調整ができるチラシ制作向け MyAutoPub Advancedを紹介する。

自動組版業務フローの構築をまず阻害するのは組版用データ作成である。

チラシ系の情報処理の相談では、ソースデータと校了データの差分が欲しいと多くの人が言ってくる。印刷会社はあまり言わないが、発注者側の子会社やアウトソーサーなど言ってくる。基幹系のデータとの関連では、その差分が非常に重要なのである。

差分には2つあって、1つは500円が520円になった値の差分、もう1つはセット商品を組むときに、この商品を抜いて別の商品をセットしたなど、手で処理してしまった差分がある。このような場合でもデータ戻しして差分を出すように言われる。

元のソースにないものが途中で入ったり、元のソースにはあったがなくなってしまったりなど、そうしたレコードの差分、商品差分も戻すように言われる。これは結構きつい。

次は個別商品レコードからセット商品レコードのまとめ項目の抽出や展開、XMLへ変換して組版、かつデータ戻しの内容についてである。データ戻し時は個別の商品レコードに戻すように言われる。それは当然で、元の構造に戻らないと意味がない。

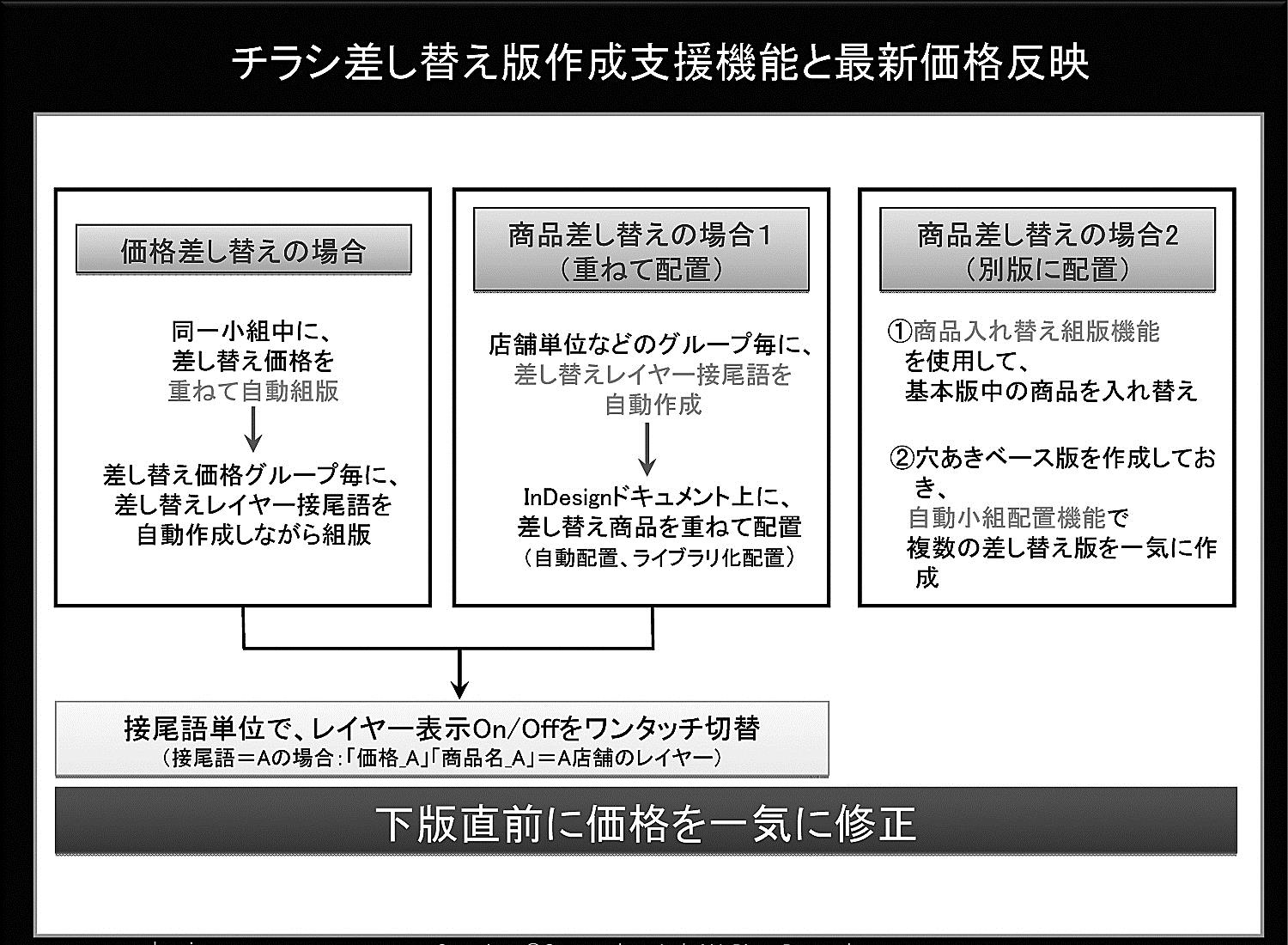

それからカタログなどではあまり考えられないが、チラシの場合は差し替え版がある。カタログも特別な顧客用に違う価格で1冊作ることがあるが、チラシの場合は300店舗分の価格差し替えは日常茶飯事である。

差し替え商品はバクダン(特価商品用ギザギザ表示)の形状が変わったり、価格の色が変わったり、チラシによっていろいろある。

価格の差し替えだけでなく商品ブロック、商品の差し替えやコーナー丸ごとの差し替えなど、いろいろな差し替えパターンがあるのがチラシの特徴である。

それをどう合理化するのか、通常のパッケージ機能ではサポートできるはずがないので、弊社としては、こういう機能を提供するので、どういうワークフローでしますか、と提示するしかない。

お客様がどういう差し替えデータを寄こしてくるのかがかなり重要である。データがなければ自動化はできない。入稿データがかなり影響する。(図3)

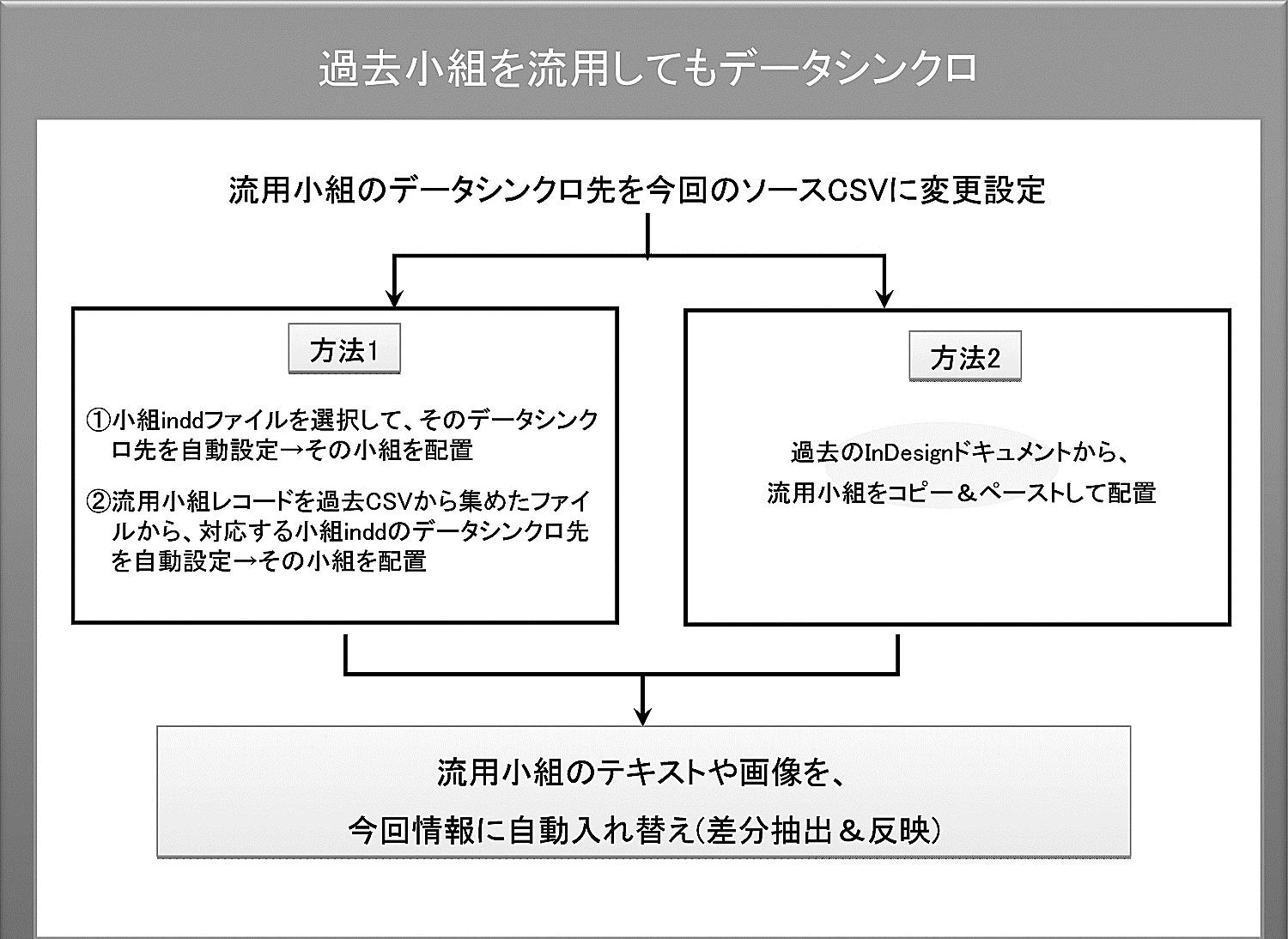

■過去小組を流用してもデータシンクロ

もう1つ重要なのは、過去小組みの流用処理である(図4)。チラシの世界でこれを言っている人ほとんどいない。弊社くらいだろう。流用して手で処理をせずに、自動で入れ替えなければ意味がない。

チラシの過去小組は、第1回目の自動組した小組を手で修正している。デザイン、配置を、必ずチラシは微調整する必要がある。チラシは情報誌やカタログと違い、デザイン微調整の頻度が圧倒的に多い。したがって、自動組の欠点があらわになるのがチラシである。

テンプレート型やインラインタグ発生型などいろいろな自動組があり、それをもう1回自動組すると、せっかく手で直したデザインがリセットされるのが普通である。だから、過去小組を手で持ってきてコピーペーストし、手で値を修正するやり方をしている人が多い。

そうではなく、過去小組をデータベースから拾い、何らかの形で抽出、配置し、最新データとの差分をそのデザインに自動で反映するのが、弊社の提案である。

例えば、9月号のチラシを作成中として、デザイン修正後の過去小組は5月号から持ってくるとする。その場合、データ戻し先は5月号になり、5月号のソースになってしまう。しかし、今回は差分抽出の元が9月号であり、データ戻し先は9月号のソースとしなければいけない。それがシンクロ先の再設定の意味である。

それから何社かの要望で追加した機能がある。現場ではコピーペーストしたくなるし、その方が早い。コピーペーストを許さない訳にはいかない。ただ面倒なのはきちんとデータ戻しができるかどうかである。「A商品をコピーペーストしたのにデータ戻しするのはB商品だ」と言われないように、戻し先の商品レコードをコピーペースト後で指定ができるようにした。さらに、個別の商品小組のIDを自動付番しなければならないので、コピーペースト時に元のものと同じにならないように、プログラム的に少し工夫をした。過去小組を流用して値を入れ替える、コピーペーストしてデータ戻し先を再セットする、さらに、今デザイン変更した小組をその場で新しいテンプレートにしてしまう、この3つの考え方がある。この3つは全部、変更デザインをどう次に活かすかの話である。とりあえず、それぞれの顧客の方法に応じて使用できるような、過去デザインの再利用、過去小組の再利用をしている。それでは、小組の自動組をしてみる。セット商品の組版の1個のパターンで単純なものであり、XMLをInDesign上で見る、InDesignのXMLである。共通ブランド、共通商品名で、スペック違いの2つを合体してみる。もともとは個別商品である。テンプレート全部をセット商品の形状にしてあり、商品が1個しかなければテンプレートの数が少なくて済む。そういうテンプレートの作り方を勧めている。これを配置するが、配置の仕方もいろいろある。どこに何を配置するのか、その情報はほとんどないので、手でするしかないが、もしあった場合として、弊社のツールで台紙を作ってみた。そして配列していき、その上で個別にいろいろな修正をする。完成したとしてデザインを修正してみる。修正後に、それを自動的に登録し直さないと、次回以降再利用できない。デザインを変えたら、変えた部分だけをそのページから取り出して登録しないと再利用できない。

これはECサイトに使う、あるいはお店でデジタルサイネージに小組を使うなどいろいろあるだろうと作った。チラシを作ったらPOP広告がある。POP広告へのデータは手で作りたくない。チラシから自動的に作るのが普通だが、作れないのが現状である。

そうするとECサイト連動はなかなかできない。チラシのイメージを持ったままの小組を使いたい場合は、小組が自動的に再登録されて、InDesignデータではなくJPEGなどで抽出されたり、あるいはEBookになって自動的に商品リンクで出てくるなど、クリックすれば何かが起きるような仕組みでなければいけない。

カタログやチラシのEBookがあるとすれば、在庫参照や注文とのリンク、商品詳細情報のリンクなどが自動的に生成されなければならない。

チラシなら商品点数がそれほどないので、手で領域指定して商品IDなどを登録し、EBook上でのリンクを自動生成することがあってもいい。しかし、商品カタログでは商品点数が2万点、3万点となったときに、リンクを手で付けるというのはあり得ない。

デザイン的にスライドショーや動画を組み込むなど、そうしたカタログ展開はあっても、在庫参照など発注と結びついているものはほとんどない。例えばチラシをデジタル展開したとき、その小組デザインを使いたい場合は、当然、その領域に対してリンクを付けなければいけない。

ソースデータがチラシと同期していれば、そのソースデータからHTMLを作るのは、組版するより簡単である。組版するほうがずっと難しい。それはソースデータがチラシと一致していることが前提である。

通販カタログでは必ずWebサイトを作るが、それはHTMLである。非常に有名百貨店のカタログを、有名な印刷会社が昔から扱っていて、カタログができたら次の日にはWebサイトのデータができてもいいと思うが、できていない。HTMLはHTMLで別に処理し、工程が別になっている。

カタログの場合、厄介なのは表である。表が組版から戻ってこないので、そこで時間がかかってしまう。カラー表やサイズ表などの値がカタログから来れば、HTMLの表はテーブルなので簡単に自動で作れるはずである。かなりの大手印刷会社でもHTMLを作るだけで引っかかっている。いかに印刷物にしか正しいデータがないかの証明である。正しいデータが印刷物にあるならそれを活用すべきである。時代はそうなるはずだと考えてきたが、なかなかそうならない。

データシンクロ型のチラシ作成を行うときのワークフローとして、弊社が提案しているのは標準機能ができるやり方である。

Excelで開けるデータ、編集できるデータ、CSVまたはテキストで出稿してもらう。ExcelはデータをシフトJISに強制的にする場合があるので、気をつけなければいけないが、編集ツールとしてはExcelが一般的なので、Unicodeでする。メーカー価格の「丸メ」などは全てUnicodeにあるので、Unicode、テキストでやれば楽である。

元にデータベースがあっても構わないが、基幹系のデータベースはそのままチラシやカタログに使えないのがほとんどである。通販大手では基幹系のシステムを、従来のテーブル型では表現できないので、XMLでアウトプットする基幹系システムに入れ替えている例もある。そうしないとセット商品が多かったり、表が多かったりするものはやっていけない。

元から変えるというのは1つあるが、まだまだ元が普通のテーブルであるほうが多い。CSVにテキストで落ちてくる前に、データ編集をExcelでやるのではなく、掲載情報データベースやチラシデータベースなど、基幹系から情報をもらい、組版データを加工出力するためのデータベースを作っている顧客は結構いる。

弊社のアプリケーションの場合は、データ加工機能を持っているので、基本的には基幹系からそのままCSVを出して構わない。データ加工やセット商品のセットなどをするために、わざわざデータベースを作らなくても結構できる。

■チラシ差し替え版作成支援機能

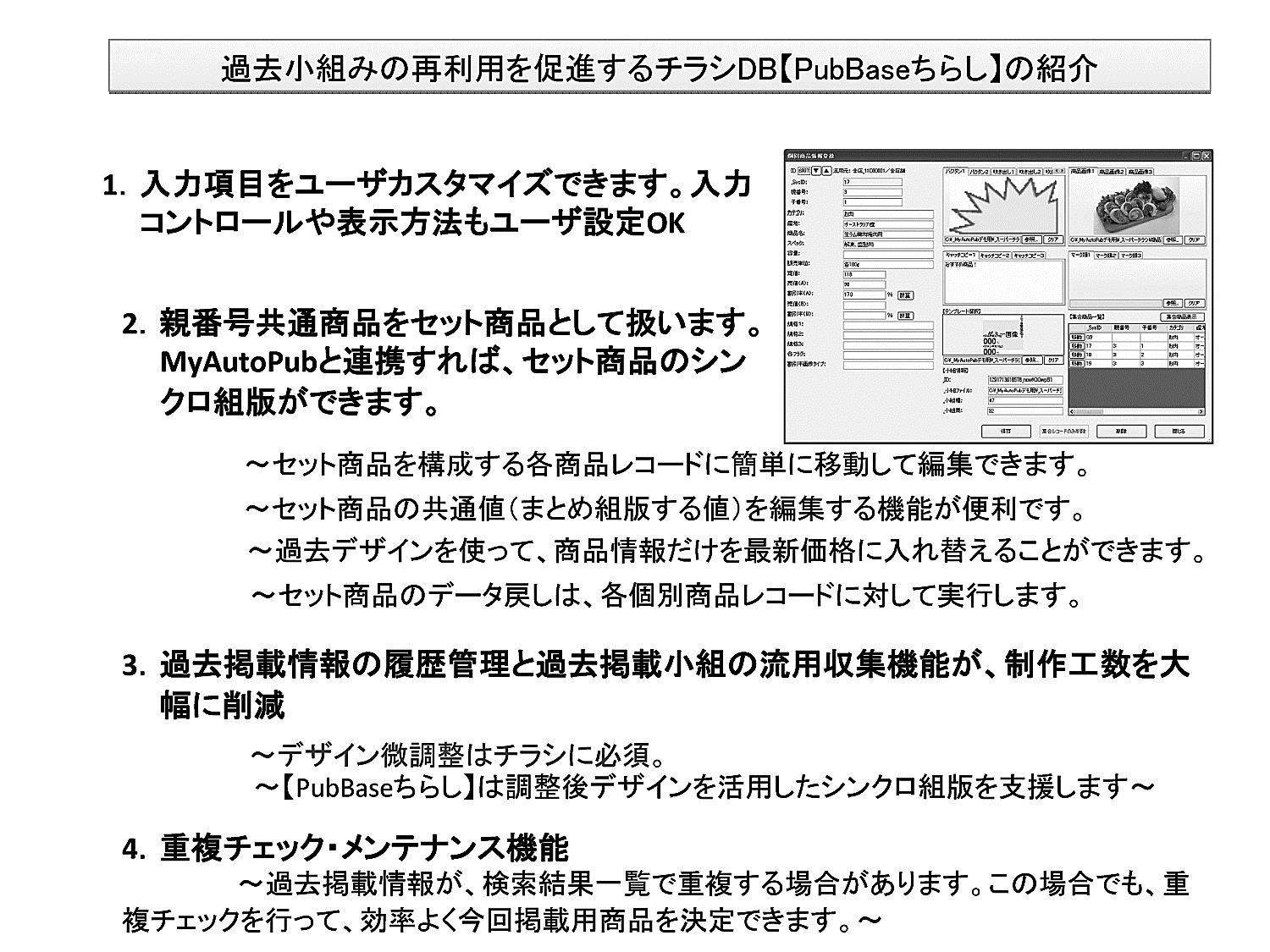

100万円ほどの安いチラシ専用データベース 「PubBaseちらし」を作ったので、それを使ってもらえるよう話をしている。(図5)

データシンクロ型自動組版ソフト「MyAutoPub Advanced」と連動するフロントシステムとして開発されたデータベース製品である。まず、データ加工ツールがあるのでそのファイルを作る。これは加工定義なので1回だけやればいい。

商品レコードは前付加文字を付けたり、後付加文字を付けたりする。商品名、容量、価格が、Excelだと横に並ぶが、それを縦にしたと思ってもらいたい。価格が来たら後ろに円を付けていく、単純なデータ加工定義である。

あるいは、インライン画像を前につける。インライン画像では画像を使って、単価や特価などを表現する場合がある。例えば特価項目が来たら、その前に特価マークを発生させるなどの定義を行う。

それから、連結とはここからここまでを連結して流しこむという定義である。自動組でよくあるのは、各々のテキストボックスを作っていくやり方だが、それでは途中を抜くと穴が空いてしまう。穴が空くと、プラグインなどで無理矢理するような処理になる。それが数限りなく入るのがセット商品である。

単品ならそれでもいいが、セット商品でテキストボックスをたくさん作り、途中で抜けたらどうするか、繰り返してプログラムが判断するようなやり方はやっていられない。

InDesignの良さを使うと、前加工で項目連結をしておけば何とかなる。InDesignで連結すると、上に詰まったり、下に詰まったりを自動でするので、「下から」としておけば、途中の項目が減ると下に下がってくる。InDesignはなかなかよくできている。

その他、いろいろなデータ加工定義をする。もちろん、何回も使いたいのでそれを登録しておく。A社はこのチラシはこういうデータ加工をする、B社の場合はこちらを使うというように決まっていく。そして、InDesignで最適化したXMLを自動組版するときに、バックグラウンドで作って組版する。そして、InDesignで直すためにデータ戻しする。

こうしたデータはなかなか作れない、どう考えても作れないと思う。もしCSVで単純に横に展開しようと思ったら、行・列が可変するので、最大の項目数で、最大のレコード数で容れ物を用意しておく必要がある。しかも、それを横に並べなければならない。XMLで最初から作ってあれば、表は非常にいい。

例えば「あああ」と入れて、20,000円にする。そして、文字数を減らしてみる。すると、今、項目が減ったので下に下がった。これはデータを、項目を連結してXMLにしているが、連結を指定してInDesignに流すとInDesignが勝手にやってくれる。減ったら下がるし、増えたら上がるのを、InDesignが勝手にやってくれる。

行を1つ増やし、字を増やして値を入れる。適当に「AAA」「111222」と入れていく。このデータが戻るかどうか。普通に保存すると戻らないので、弊社の機能を使って保存する。

XML上は完全にデータは戻っているが、XMLデータは編集できないのでソースデータの形で見てみる。まずCSVを見ると直っているのがわかる。「あああ」や価格20800円とあって、カンマが抜けて円が抜けている。どういうインターフェースでしているのか。それはExcelである。データとしての表はExcelで作ればいい。ExcelはXMLで表現できるし、あるいはXMLの保存、書き出しができる。ユーザインターフェースとしてExcelを使っているだけで、実態はXMLである。名前を付けて保存すると、CSVとテキストと一緒にXMLがある。見た目はExcelでいい。CSVの中に表の名前、ファイル名を入れることで、本来のXMLの入れ子をCSVで表現するための工夫をしている。セット商品も似たようなものである。InDesignで編集してデータ戻しをするが、データを戻すときにセット商品だったら個別商品に戻さなくてはいけない。前に付けた文字や後ろに付けた文字、連結した項目、3桁カンマや余計なものは、定義ファイルをフィルターにして戻すことで取ってしまい、元の形に戻さないといけない。ソースデータの構造に戻さないといけない。そうすれば、データベースにインポートするだけである。

自動組は必ずこういうデータ加工をどこかでやっている。それを専用のツールで開発してデータベースと連結するか、連動させるかどうかである。弊社はそれなりに自動でできるように作ったつもりでいる。

次にチラシの場合、大抵差し替え版を作る。(図6)今、価格差し替えをしてみる。同じ商品に対して、A、B、C店舗は100円で、D、F店舗は110円にするとなると、その差し替え版用のデータが来る。価格が変わったり、こちらの価格で掲載してもらいなどの修正されたデータが来る。そうすると、組版したときの、データ戻し後のデータと新しく提供されてきたデータ、あるいは差し替え価格が入っているデータと突き合わせをして差分をとらないといけない。その差分をページに配置したデータに反映させる処理をする。変更前と変更後で差分ファイル名を与える。差分があるところだけ色を変えて、ファイル出力する前に見られるようにしておく。黒いところは差分がない。

クリックすると、前と後との違いが見える。見なくても差分ファイルさえ出してしまえばいいが、見えると校正紙の上でいろいろチェックすことができる。さらに「差分ファイルのマッチングのキーは自由に指定できるようにして欲しい」と言われて作った。差分だけが表示され、その差分をページに反映させる。他に顧客からの改善要望は差分抽出であった。

差分ファイルを見れば商品があり、その商品の中のどこが入れ替わったか、一目瞭然である。データ戻しして、最新データと差分の突き合わせをする。違いがあれば間違いがあるとわかる。違いがなければ校正の必要はないとの保証はできている。したがって、差分比較はチラシをやるには便利かもしれない。校正負担、間違いが減る。早いので何回でも差分比較すればいい。

このように入れ替えるが、入れ替えるときも、データ加工ファイル、定義ファイルを通っている。そうしないと、例えば3桁カンマが入っている数字は、元には入っていないので、入れ替えたら3桁カンマが取れてしまっては話にならない。前文字が取れないように、データ加工ファイルを通して差分を入れ替えている。文字のあふれ処理もできないと、はみ出したところは困ってしまう。もう1回手で処理するのはやっていられない。それで、次に開発したのが、小組の座標データを付けてデータを戻すことである。

さらに、もう1つ、大手の通販カタログで、月に何種類も出しているところから、座標付きで戻して欲しいとの要望があった。結局、今、EBookでできていない。今は手で小組ブロックに対してリンクをしている。それを自動でやりたい。それと、バイヤーが掲載場所と何か突き合わせるらしい。

シンプルプロダクツ時代は座標付きでデータを戻す社が何社もあった。特に、CADの部材の中の座標を含めて戻すという要望がかなりあったが、いよいよ電子ブックに使うために座標を付けて戻すという話が出て来た。

あとはPOPの自動組版である。本来、こういう工程をとらないと、POPに使う正しいソースデータは作れない。単品商品だけならできるかもしれないが、チラシはセット商品があり、パターンもたくさんある。途中でセット商品の商品出入りがある。だから、この形式でソースがきちんとデータ戻しされていないと、POPさえ自動では作れないということになる。

過去小組を流用してもデータシンクロしたいのは、チラシ固有の話である。

チラシ作成の現場のDTPオペレータは、デザイン対応力がすごい。短時間でよくぴったり収めている。小組の中をきれに収めるだけでなく、配置を含めて本当に上手に収める。

しかし、うまくやらないとデータの再利用性が非常に低くなって、通常はコピーペーストをしている。過去のデータを開いて、今回使う商品を手で持っていく。それで100円を110円に直したりしている。その繰り返しが多いはずである。そうすると、時間がかかるし、間違いも起こるだろう。

なぜそうするのか、それは小組の中のデザインを必ず微調整しているからである。また、配列の相対関係で、少し横長にしたり、縦長にしたりする場合がある。それもデザイン変更と言えばデザイン変更である。そうすると例えば、過去に同じ商品がA、B、Cの3個の組み合わせパターンで表現されている可能性がある。3個だけではなく、もっとあるかもしれない。

それを前提とすると、今年の5月2週のあの小組をそのまま使って、最新の商品情報と入れ替えたいとのニーズが出てくる。同じ商品の小組が何個かあることを前提にした場合である。そういう意味で、過去小組の流用とデータシンクロは、そのように指定して小組を持ってきて、かつ差分反映で最新情報に入れ替えることをしたい。

それに当たってはデータベースを使っても使わなくてもいい。しかし、過去小組を自動収集してデータの戻し先を自動セットする方法と、画面を開いてコピーペーストした時に、データシンクロ先を「今回作成中の号のソースデータ」として、そこにデータ戻ししたり、差分反映用のデータとして今回号を使ったりしなければいけないということである。

チラシは大変だと思う。印刷代金含めての単価の話もあるし、印刷するところが変わってしまったりで、計画投資などできない。データベースの投資などできないと、つくづく思っている。

これは1つの方法で、自動配置ができる仕組みでやっている。今、商品が差し替わる前提で、価格差し替えの場合、価格を重ねて組んでしまうこともできる。しかしレイヤーがワンタッチで変わらないとだめなので、差し替え版を自動組して配置するときに作ってしまう。価格は自動組するときに重ねてしまう。商品を差し替えるときは、配置するときにレイヤーを変えて重ねる。

レイヤーをどうやって変えるかについての仕組みは持っているので、容易にできる。そのために、A、B店舗グループはこの接尾語を指定するとレイヤーがオフされるなど、そのように使用している。やはり店舗数が多いと、差し替え版をどこまで自動的に作れるかは大きい。

■セット商品作成支援機能

セット商品は自動的に作成できる支援機能を持っている。商品1、商品2に対して共通値があり、まとめ項目と呼ぶ会社もある。それが、共通商品名だったり、共通価格だったり、組版上反映できる可能性を持った値である。どう組版するかは、デザインの問題や表現の問題があるので、これは共通値として組版せず、個別に組版する場合もあるかもしれない。が、ほとんどは、まとめ項目で組版はするだろう。

産地は共通組版、販売単位、容量は共通組版。共通値として組版することができる。データが戻ってきたときに、例えば直しがあったら、250gが300gになって戻ってくる。戻ってきた300gが、個別商品に反映されるか反映されないのか、次の問題になる。

強制的に反映させればプログラム的には楽だが、「今回だけなので強制的に反映されては困る」と言われる場合もあるので、この画面で強制反映するかしないかを選べるようにしている。

共通値が不一致だった場合にどうするのか、データ戻しが共通値や個別レコードの値と違っていたら、どこが違っているのか探すのは面倒なので、ボタンチェックして、そこだけ反転してわかるようにしている。それを個別レコードに反映するかしないかをイエス・ノーで選ぶなどの機能が入っている。

そうしなければデータ戻しはうまくいかない。このようなことが数限りなくあるのがチラシだと思っていただいていいかもしれない。

次に、商品情報を一般的にテキストとして呼び出して、これをユーザカスタマイズできる。それから、マークやバクダンが何種類もあることを想定して、タブで入力の切り替えができるようにしてあるが、ここもユーザがカスタマイズできるようにしている。

つまり、顧客が1社で1種類のチラシだけではなく、何種類かのチラシ、あるいは何社かの顧客を持っているとそうはいかない。見る画面、ドロップダウンリストを付ける、画像を選択配置するなどの入力コントロールをカスタマイズできる。

チラシデータベースは、必ずセット商品対応機能が強くなければならない。このデータベースは、親番号共通商品をセット商品として扱う。親番号項目はユーザカスタマイズできないので、必ず必要である。

親番号は共通番号であり、セット商品番号が1になっていると、同じ1を持つ仲間が、その個別商品レコードの右下に表示されるようになっている。自分と同じ仲間のセット商品レコードが常時出てくるところが、便利である。

編集するときは、クリックすると全体画面が変わり、個別商品に移る。グループがいつも出ているので、セット商品の中の行き来が容易にできる。

セット商品は、共通値、まとめ組版するための値、表現上の値を抽出しなければいけない。手で入力してはいられないので、先ほどのツールと一緒に抽出して編集するための支援機能が使える。

それから、過去デザインを使って商品情報だけ最新価格に入れ替えるためには、データベースを検索する。例えば、9月の第2週号を作るとして、商品Aが過去のどこで使われているかを検索する。

そこで、7回使われていると出てきたとすると、今回はどのデザインを使うのか。例えば、5月3週号のものを使うとセレクトする。今回の掲載小組として、弊社ソフトのツール上で自動的に持ってくることができる。このように過去小組が流用できる。

過去の商品の値を利用するのもいいが、それは普通のデータベースであり簡単にできるので、そうではなく、過去のデザイン自体、小組自体を流用できるようにして、かつ、差分抽出、差分反映が自動的にできるようにする支援機能が、このデータベースにはある。これで制作工数は相当削減できる確信はある。

普通の自動組版と違い、チラシはデザイン微調整が必須である。商品カタログでもありえるが、必須であり、それが決定的である。過去デザインの流用、再利用、制作工数を減らすためにこの機能を作った。

チラシは小組自体のデザインの他に、もう1つ全体のマス割、コマ割が、やはり素人ではできない。それをInDesignのプラグインで、できるようにもした。こういうツールを使うと、領域の座標が取得できる。

仕上がった後にXMLで自動組すると、ブロックの中の商品名や価格は全部IDを持っていて特定できる。InDesignにたくさんデータがあっても、ID1の商品はどこにいるかをすぐに特定できる仕組みを持っているので、後で抽出することができる。こういうツールを使ってマス割りすれば、最初から領域情報がわかる。例えば、途中の空きを与えて3つに分割し、セル結合と同じようなことをした。基本的には分割していく発想でマス割支援をする。背景に色を付けるのも、普通の機能なので簡単である。

配置番号も自動で付けるが、そのときに、レイヤーを多く作ればいいだけなので、領域の座標軸も見えるようにしている。領域1番、2番、3番などをCSVに書き出して、1番にどの商品をとマップするツール、仕組みがあるので、それをすれば自動配置できる。情報誌などでは当たり前になっているマス割と自動配置だが、先々のEBook展開やいろいろなことを考えると、最初から明示的にどの領域に何をするのか、そのワークフローを作るのも1つの方法ではないかとこうしたツールを作った。印刷するだけならあまり座標は意味がないかもしれないが、製品カタログなどを含めて、領域座標はこれから重要になる。それはなぜか、リンクがあるからである。(図7)

最後に2011年10月5日に新製品の発表会とセミナーをする。新製品は1つはEPUB生成ツールのフリー版とプロ版を出す。今回はカタログなどPDFベースで、領域でクリックすると何か起きるというものを作った。

EPUBのフリー版はWordをそのままEPUBにしてあある。Wordがどれほどその属性をEPUB上で表現できるかは、WordをHTMLで保存してみればわかる。EPUBはXHTMLなのでWordのHTMLで保存すると、見出しや行間属性はそのままEPUBになってしまう。

プロ版は表組を含めて相当高機能な表現ができるエディターが付いたオーサリングソフトで、有料である。マニュアルやビジネス用のドキュメントを意識している。リンクもブックマークも付けられる。さらに動画や音声など、EPUB3で期待されているような機能も対応する予定である。

もう1つが、InDesignデータの抽出ソリューションであり、もう1つはInDesignからWordを作る。コンバーターだがInDesignからWord機能とは、例えば画像が配置されているInDesignをアンカー付きのWordデータに変換することもできる。さらに、InDesign上ではテキストフレームがいくもあり、フレームが分かれているのをWord上で1個の1ファイルにまとめることもできる。

もう1つが、InDesignとWordを双方向でシンクロさせる。しかも組版しない。これはIBMLとDocXの間でする。1回セットされている関係性を持ったものは、このWordとこのInDesignがセットされているなど、Wordが複数個あっても構わない。並べて指定してInDesignと関係を持っていれば、その関係を維持して差分をそれぞれとる。差分のところだけ反映させる。

開けば、InDesignになっているしWordになっているが、処理としてはXML上の処理だけをする。今までと発想の違う組版ソフト、ドキュメント作成ソフトである。詳しくはホームページをご覧いただきたい。

質問:実際に今、日本でそういうデータベースを使っている会社はまだ少なくて、多くは手で修正している。最初は自動的でも最後は手で直しているのでは?

平田氏:間違いなくそうである。まだIllustratorで項目だけ並べて、コピーペーストしながらデザインしている会社のほうが多い。多くは最初のデータ集合、商品情報の集合だけを自動でしているのではないか。そこから後は全部手作業である。

質問:どのくらいの比率なのか。

平田氏:9割5部くらいだろう。全体から見たら本当に少ない。発注者が安い単価で、さらに発注先を替えるくらいの構えなので、おそろしくてシステム化などできない人のほうが多いのではないか。

質問:今後の予想はどうか。

平田氏:カタログ類はもっと情報処理型、データ活用型やデータシンクロ型になったりする。それはEBookがあるからである。EBookがターゲットになった瞬間、印刷の発注者の意識は全然違ってくる。

しかし、チラシが今後どうなるのか。チラシはなくなってしまうと印刷会社が言う時代である。なくならないとは思うが、印刷会社がそう考えているようでは、なかなか自動化は進まないかもしれない。

質問:InDesignサーバはどうか。

平田氏:InDesignサーバが本当に役に立つ局面がどこにあるのかと思う。チラシの場合はストンとした自動組版では対応できない。情報誌「ぱど」は弊社の仕組みでやっている。営業マンがセルフサービスパブリッシングをやっている。まさに、ブラウザ上から値を入れると、サーバが組版して結果を返してきて、OKならOKである。値はいくらでも直せるしテンプレートは変更すればいい。編集するにはそれをダウンロードして、対話のInDesignで編集しなければいけないので、デザインできる人が編集することになる。チラシだとその繰り返しになるので、サーバ組版とはあまり合わない。100%自動組ができるものなら、InDesignサーバは向いているかもしれない。そうすると、情報誌など一定のものに限られる。通販カタログはスペック組版のところはあってもいいが、写真をデザインすることがほとんどで、その中にスペックをはめるので、サーバで組版しても、スペックのところだけである。

今、ある大手のCMSをしているが、それは組版は組版で、スタンドアローンでデータベースから自動でしている。小組ができたら、それをサーバ経由でCMSにかけてもらう。CMS後にスペックの組版状態のJPEGが見える。そのほうがリアルである。したがって、100%自動組できるものはInDesignサーバに向いている。それから、もしかしたらフロントの仕組みがきちんとしていれば、マニュアルも向いているかもしれない。

共同作業のフロントシステムとうまく連携したInDesignサーバは、これから活躍する場所があるかもしれない。まだ、そうしたきちんとしたものとのリンク事例がない。あるとすれば名刺や情報誌くらいである。

2011年9月9日テキスト&グラフィックス研究会「チラシ自動組版の課題と最新動向」より(文責編集)