本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

【カラマネ極意19】医学分野でも生かせるカラーマネジメント技術 もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意[19]

もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意/郡司秀明[19]

今回は「胆道閉鎖症」チェック用カラーカード作成におけるカラーマネジメント技術活用の技術解説版として、分光的色再現と分光レタッチについて説明する。

印刷業界に限らず、新市場拡大という場合には、必ず狙うターゲットに医療分野がある。大学の研究施設も「~メディカル研究所」的な名称にすれば予算も取りやすいということで、あらゆる業界が医療ビジネスを目指すことになる。しかし考えるほどには甘くはなく、しっかりした技術がないと大変なことになってしまうのは対象が命であり、賠償金でカタがついてしまう世界とは一線を画している。

医療分野でモニタと言えば、まずレントゲンなどの読影用を思い浮かべると思うが、レントゲン用は白黒モニタであり色再現品質よりは解像力や階調性が重要視される。しかし、医療分野でも顔色や色素の色など正確な色チェック用モニタは、血液などAdobe RGBの色域外まで要求されるケースだってあるくらいで、階調性&広色域が要求される非常に厳しい世界だ。

分光技術の応用

今回のテーマが「胆道閉鎖症」の新生児の便をチェックするための松井式カラーカードを改良するということで、「分光撮影」「キャリブレーションモニタ」「分光レタッチ処理」「多(原)色プリント」「広色域印刷」等々、カラーマネジメント技術がフルに使われた。症例をデジタルデータとして活用可能にすることを目的として、ナチュラルビジョンのノウハウである分光撮影と分光レタッチを試みることとなった。カラーカードは個々の写真を貼り付けるのではなく、一つの便サンプルから代表的な症例の分光スペクトルを特定し、そのスペクトルに合わせて分光レタッチして試作品チャート作成を試みている。こうすれば本来関係ない形状などの別要素を除けるので、パラメータを色だけに限定するという理由からである。

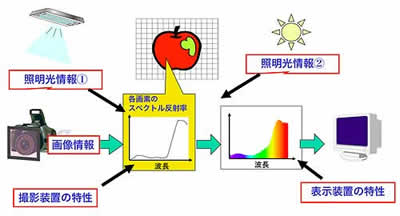

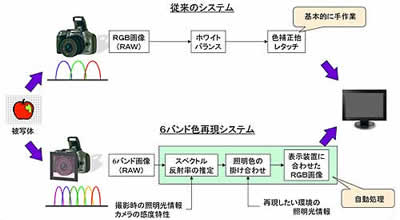

分光技術ではNTTデータに協力いただき、JAGATからは色校正、印刷、コーディネーションなどに関してのお手伝いをした。「なぜ分光か?」についてはお分かりいただけていると思うが念のため説明しておく。色が異なるということは、図1のように色の分光スペクトルが異なるということで、人間はこの分光スペクトルの違いを3種類の錐体(すいたい)で判別して色を認識している。

図1 色再現に必要な情報

ところが、この3種類の錐体の刺激量が同じだと同じ色だと認識してしまうことになり、本来物体の持っている分光反射スペクトル特性が異なっていても照明光などの条件によって同じに見えてしまうトラブルが起こってしまうのである。このトラブルをメタメリズム(条件等色)と呼んでいる。われわれの従事しているカラー印刷だって、実はこのメタメリズムの応用で色再現しているマジックのようなものなのである。本物のリンゴと印刷したリンゴがわれわれに同じ色に見えたとしても、分光スペクトルが同じとは限らない。だから印刷物は、蛍光灯や白熱球で色の見え方が大きく動きやすいメディアと言えるのだ。

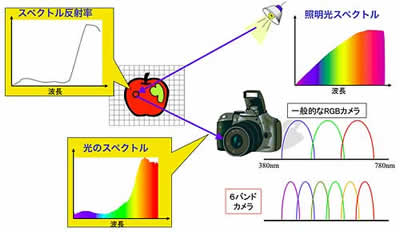

図2 なぜ6バンドか

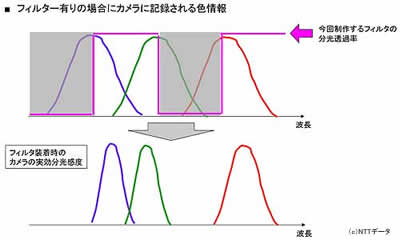

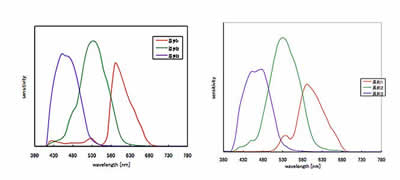

医療分野でそんなことがあってはまずいので、メタメリズムの影響を極小にするために、できる限り分光スペクトルが一致するワークフローが好ましいのだ。図2は撮影を分光データで行うという説明だが、3を6分光にしただけでも間が補完され色の精度は格段にアップする。実際にはRGBタイプのデジタルカメラを使用して6分光を作り出しているのだが、フィルタなしで撮影したデータと図3のようなカット特性を持ったフィルタを付けて撮影したデータから特殊処理によって6分光データを作成している。この際に予測技術も加わるのでかなり正確なスペクトル形状が得られているわけだ。ただしデジタルカメラ本来の色分離がシャープなもの(図4)とそうでないもの(図5)で、得られる精度は異なってくる。カメラによっては後で色を作っているものも多く、そういうタイプのデジカメは分光撮影には不向きである。見た目は同じでもさまざまな設計思想でデジカメは作られているものなのである。

図3 6バンドの原理

図4 色分離強(左図)と 図5 色分離弱(右図)

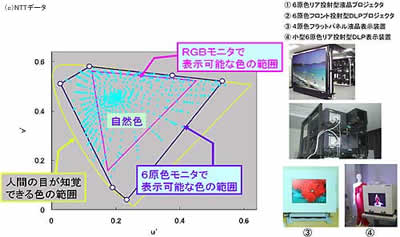

通常のRGB撮影と6分光撮影のフローの違いを図6に載せているが、6分光だと照明光などのスペクトルも考慮するので、色のブレは極小にすることができる。図7はモニタまで6分光タイプにした時の再現域を示しているが、今回使用したモニタはAdobe RGBタイプであり、あくまで色域的にはAdobe RGBが限界である。しかし、しっかりしたキャリブレーションモニタなので途中の色調はほぼ完璧にシミュレーション可能だ。図8は撮影風景だが、セリックという人工太陽灯を使用して各波長成分を過不足なく当てている。

図6 処理の流れ

図7 6原色モニターの色域

図8 撮影風景

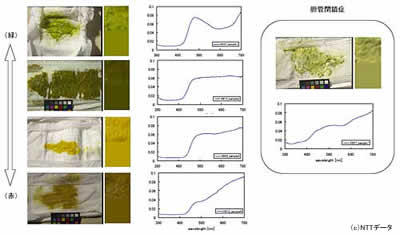

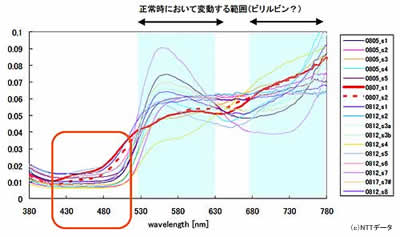

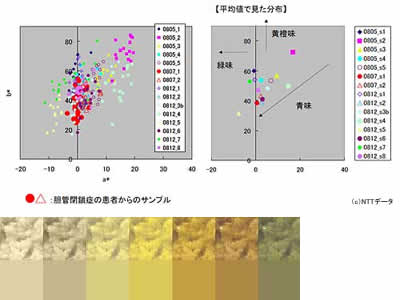

図9が各便の色をスペクトル分析したものだが、右の胆道閉鎖症の灰白色便は明らかに異なっているのが分かると思う。図10がスペクトル的分析だが、図11のように色相的分析をしてみると病気判定がより容易になる。実は、実験経過を元にして医学会の発表資料などで協力させていただいたのだが、印刷業界の持っているカラーマネジメント技術も他分野で結構役立つものである。

症例を集め有識者の意見を聞く際も、キャリブレーションモニタのセットアップを等しくしてやれば情報の共有化が可能なので随分助かった。今回は東京世田谷の国立成育医療センターと宇都宮の独立行政法人国立病院機構栃木病院の2カ所で検討を行ったのだが、デジタルデータとモニタの効果は本当に絶大であった。ただし、意見を伺ったのが臨床の先生方や看護師の方々なので、どうしてもモニタの輝度を上げないと納得されず、200cd以上の設定のためカラープリントと乖離(かいり)してしまい、パラメータを介してプリントしたりしていた。徐々に慣れてきたため現在では120cdで使用しているが、目標100cdを目指して説得中(啓蒙中)である。

図9 便色への応用

新カラーカードも試作中だが、分析によって求められた代表的なスペクトルを掛け合わせてレタッチし、平網とペアの色票を作成している。図12がその試作品だが、10色のインクジェットプリンタで出力しており、メタメリズムの影響も少ない。印刷物もHexachromeなどの多色印刷で作成しメタメリズムの影響を最小に抑えるつもりだが、このへんは研究の余地が多く残っている。「多色がブレ難いという感触はつかんでいる」とだけ、現在のところはご報告しておく。

図10 分光的分析

図11 色相分析(上図)と 図12 分光レタッチ製試作品(下図)

(『プリンターズサークル』2009年1月号より)

もう一度 学び直す!!マスター郡司のカラーマネジメントの極意