本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

官公需の印刷物受発注の最適化システムを考える

こうした印刷物の入札の課題に対し、10年ほど前に(株)トーク とJAGATが共同で取り組んだプロジェクトがある。当時はうまく条件が整わずに頓挫したが、基本的な考え方はいまでも通用すると思うので、ここに紹介したい。

受注する印刷業界側の要望としては、

1)予定価格を算出し最低落札価格を設定してほしい

2)印刷物の仕様書の精度をあげて、仕様の誤解による見積りのアンマッチが起こらないようにしてほしい

ということになる。

一方で、発注者側の視点に立つと、これらの要望に応えるには以下のような課題がある。

1)印刷物の仕様設計には多くの印刷知識と業務負荷がかかる

・仕事を覚えるのに時間がかかるだけでなく,官公庁は3年で異動というパターンが多く,引継ぎも大変。

・印刷積算のノウハウはその後のキャリアにほとんど役に立たない。

・予定価格の算出を行っている地方自治体もあるが,その手法は「積算資料」などを参照しながら手作業で行っており,非常に業務効率が悪い

2)業務の効率化によるコストダウンが求められている

・予定価格の算出を行っているある地方自治体では、当時、年間1600点の印刷物を発注し、4人の職員がほぼ専従で印刷物の積算業務に携わっていたが、業務効率を上げて従事する人数を減らしたいという要望があった。

・電子入札システムの導入が進んでいるが、システム導入の目的は調達価格の適正化のみならず、業務改革による事務コストの削減でもあるので、仕様書の作成や予定価格の算出に手間をかけるわけにはいかない。

こうした受注側(印刷業界)の要望と発注側のニーズのアンマッチに対し、つぎのような解決策を考えた。

・一から印刷物の仕様書を作成するのは大変なので、似たような仕様書からコピーして作成できるようにする。

・手作業で積算見積りするのではなくシステム化する。

ある地方自治体から、約1年間分の実際に発注した印刷物を提供いただけることになり、仕様書のDB化に取り組んだ。

このときに考慮したのが次のような発注者側の視点である。

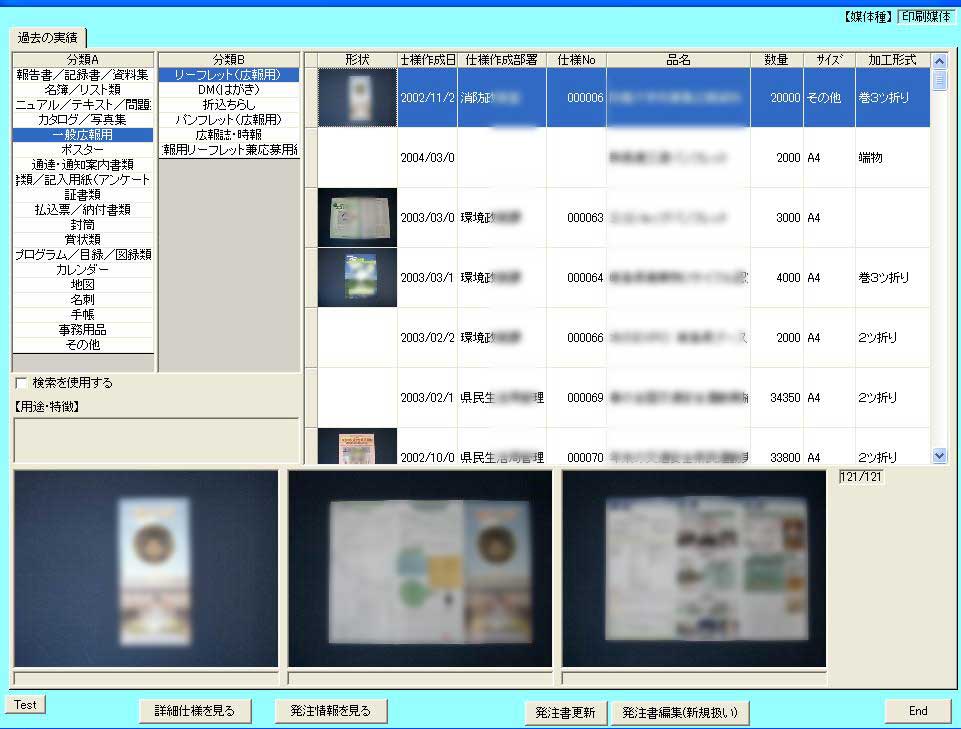

発注者はある目的を達成するのに効果的な印刷物を作成したいのであって、端物や頁物といった印刷物の形態から入るのではない。したがって、印刷物の企画に役立つように過去の印刷物のビジュアル(デザイン)も見えるようにする。そして、そのときの作成費用を参照できるようにする。

図.印刷物の用途・目的での検索画面

印刷物を発注する部署(課)が異なると情報が共有されていないケースが多い。

企画立案のスピードアップという意味でもデータベース化の意義は大きい。

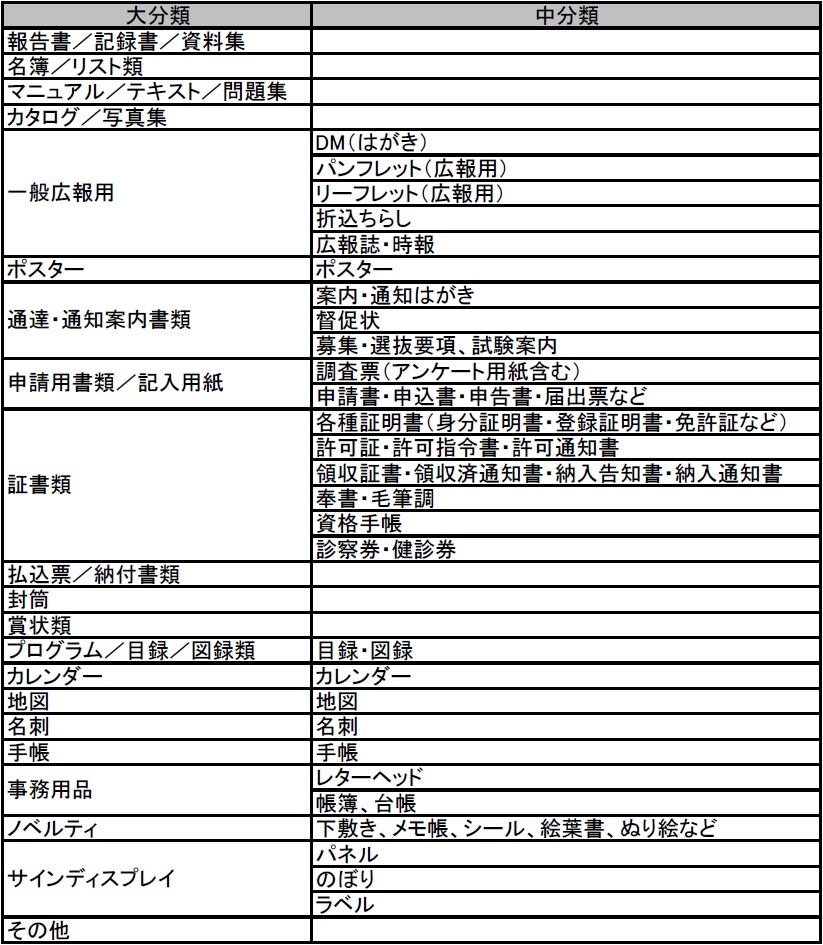

このとき定義した用途分類は以下の通りである。

図.印刷物の用途分類

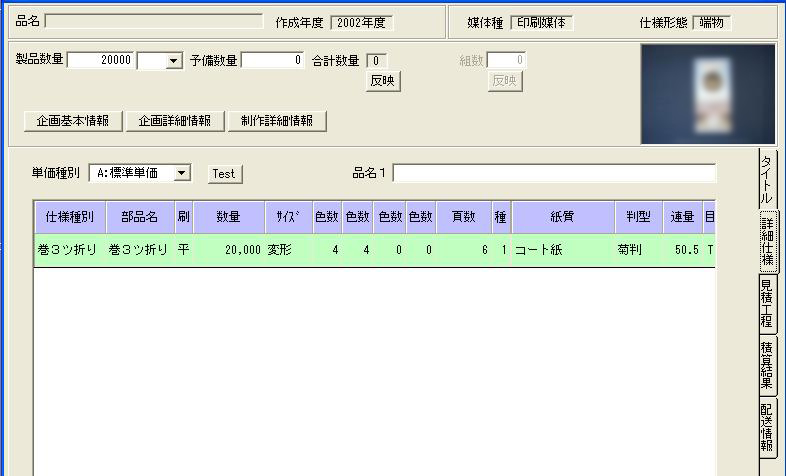

そして、参考となる印刷物の仕様を確認後、作成したい印刷物の条件にあわせて部数や用紙、色数などの仕様項目を変更して、自動積算を行う。

図.印刷物の仕様確認・設定画面

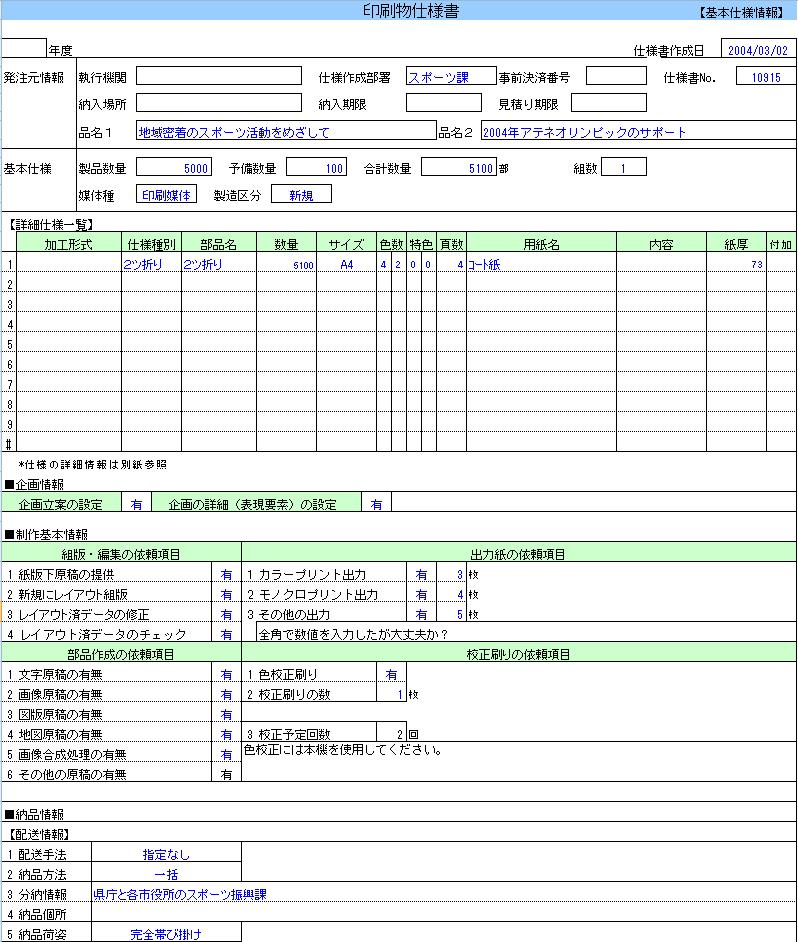

図.自動積算(予定金額算出)画面

図.印刷物の仕様書を発行

積算単価は当初は公表されている何らかの単価テーブルを登録する必要があるが、統計データがたまってくれば平均単価などを利用することも可能であろう。

それを可能にするには、入札はトータル金額だけでなく、積算根拠(内訳)もあわせて登録してもらう必要がある。

総額だけではなく、内訳まで提示することで入札価格の妥当性の判断も容易となる。

今回は、官公需の印刷物発注に特化した内容を紹介したが、基本的な概念は一般的な商業印刷等においても通用するだろう。すなわち、印刷物の発注者の利便性(発注業務の効率化、企画・制作支援、業務代行など)を高める“プラットフォーム”の提供である。

課金の仕方も制作・製造代だけでなく、提供されるサービス(印刷物のテンプレートや素材の使用など)に対して利用料をもらうような形に変わってくるのではないか。

(教育コンサルティング部 花房 賢)