本記事は、アーカイブに保存されている過去の記事です。最新の情報は、公益社団法人日本印刷技術協会(JAGAT)サイトをご確認ください。

【カラマネ極意21】スミ版を知り、スミ版を使いこなそう

もう一度学び直す!! マスター郡司のカラーマネジメントの極意/郡司秀明[最終回]

USMはCMYKに掛けるのが原則

この連載も21回目を数え、『プリンターズサークル』とともに今号が最後となる。今回はまとめながら蘊蓄(うんちく)話を述べさせていただく。最後なのでお許し願いたい。

前回 でもスミ版についてはこだわったが、最終回もここから始めたい。スミ版はさまざまなところに関係しているが、USM(Unsharp Mask)にも大きく関係しているのはあまり知られていないことだと思う。よくUSMを掛けるのはRGBか?CMYKか??ということが話題になるが、結論から申し上げると「USMはCMYKに掛ける」のが原則だ。

もともとUSMというのは、CMYKの濃度域不足や見当性の悪さ、インキの滲(にじ)みを補うためにあるもので、印刷のためにあるものなのだ。だからと言ってRGB画像に使うなということではないのだが、その量や使い方は根本的に変えないといけない。要するにカメラマンの人が「USMの幅が広過ぎる」と言って、非常に細いエッジ幅を使用したりするが、広過ぎる?くらいが紙の上ではちょうど良いのであって、液晶ディスプレイでちょうど良いあんばいのUSMなど、印刷にとってはあってもなくてもよいくらいのものなのである。

図1

Photoshopを例に取れば1.0pixel以上の半径が印刷には向いているということである。またUSMの説明が載っている専門書はスキャナ時代に書かれたものが多いため、アナログ時代に準光学的に作られたUSM信号として鈍っている(ナマっている)ように描かれているものばかりだ。ましてやドイツやアメリカの専門書から拝借したりすると、その傾向に拍車が掛かっているものが多く、DTP時代のUSMとは実態があまりに掛け離れているので注意しなくてはいけない。

参考までにその形状を見ておくと図1のようになる。アナログUSMと比較すると鋭利なのが分かると思う(あえて鈍った信号図は掲載しないが……)。

さてUSMの本題だが、図2はRGBにUSMを掛けたもの、図3はCMYKにUSMを掛けたものを掲載している。白黒なのでこれを見ても分かり難いと思うが、問題はスミ版なのだ。CMYKにUSMを掛けた場合、ひと言で表現すれば赤い色には赤いエッジが、青い色には青いエッジが付くと思えばよい。そしてスミにはほとんどエッジらしいものは付かない。スミ版がそれほどコントラストではないのでそうなるというわけだ。

しかし、RGBの場合はRGBにエッジが付くため、RGB to CMYK変換するとエッジの部分がスミ版として変換されてしまうため、スミ版のエッジが強くなってしまうのだ。分かり難いかもしれないが図4がRGB、図5がCMYKなので比較していただきたい。参考に拡大図も掲載しておくが、スミ版の違いはきっちり頭の中にインプットしていただきたい。

欧米のようにスミ版の濃度が1.5~1.6くらいだったら影響も少ないのだが、日本のように濃くシャープなスミインキだと彩度に対して影響が強く出てしまう。つまり彩度低下が激しくなるのだ。スミっぽくなるということだ。特に西陣織の金帯などの場合は、折り目にスミ版のエッジが強く掛かってしまい、色相が動いたように見えてしまう。黄ベタにスミ点を入れると本来は彩度・明度だけがシフトするのだが、なぜだが緑っぽく見えるようになると思う(これについて語っていると最終回にならないのでこれくらいにしておくが……)。こんな感じで金帯にスミのエッジが入るとスミっぽく(かつ緑っぽく)なってしまうのだ。

図6

これでは仕事が通るどころか、NGになってしまうだろう。RGBにUSMを掛けると、こんなNG確率が極端に多くなってしまう。だからUSMはCMYKに掛けるのが原則ということだ。もちろん倍率変更後に掛けるのは言うまでもない。

ドットゲインが大きい場合などは、彩度低下の度合いもドットゲイン分を含めて2乗倍に反比例するイメージで大きくなると考えておいていただきたい。特に8色機(反転装置付き両面機)の場合、Lab管理されているところに図6のようなジャケットの穴が開くような場合は、スミ版がどっと盛られたりしてトラブルが大きくなったりするものである。

スミ版33%が目安

少し余談の薀蓄話をさせていただく。この連載ではRGB、RGBと散々連呼してきたが、CMYKを便利に活用するには、スミ版さえ覚えておけば簡単だ。CMYKはスミ版に始まってスミ版に尽きると言って差し支えない。スミ版というのは色版に重なりさえしなければプラス方向に働くので、色のサチュレーションもプラス側に働くのだ。しかし色版に重なり出すと色のサチュレーションどころではなく、彩度低下、つまりスミっぽくなってしまうわけである。

一つの目安としてスミ版33%というボーダーラインを示しておくが、スミ版が33%まで(特に20%台)なら怖いことは何もない。自信を持ってスミ版を入れていただきたい。しかし33%を超えたら要注意、スミっぽくなってしまうことを忘れないでほしい。分かりやすいのがチョコレートで25%くらいまでのスミ版はチョコレートをおいしくするが、33%を超えたスミ版はブラックチョコレートどころか、まずそうで食欲の落ちるチョコレートにしてしまう。なぜ33%かというのは単なる確率論で、100/3=33.3333…ということだ。

少々感性的な話に過ぎた感があるが、色彩ビジネスに携わる技術者というのは、科学者と芸術家(工芸家)の二面性、二重人格者のほうが向いているかもしれない。ご参考にワタクシメはAB型、双子座(&未年生まれ)の典型的二重人格者であるので職業的適性はあるのかもしれない? しかし、しかし、正確な色再現は絶対に可能だと断固言い切りたい。

分光的アプローチでもLab的なアプローチでもその精度や冗長性(環境光による影響のされ方)は置いておき、印刷さえ安定していれば正確な色再現は可能だ。要するに分光的に色を合わせたとしても、最後の印刷がふらついていたら何にもならないということである。「フラツキを見越してCMYKデータを整えるのが印刷技術者だ」というのはよく言われることで、私もこのへんの解説、特に「肌モノでY>Mの理由」などは郡司の名人芸ネタの代表なのだが、最終回でこのへんにはこだわるのはやめておく。印刷さえ安定していれば、モニタ上でOKなら紙の上でもOKである。このことだけを主張しておきたい。モニタと違うのはUSMだけと考えておいてもらいたい。

あと少しだけ迷信のたぐいに入ることで、今まで触れていなかったことを解説しておく。

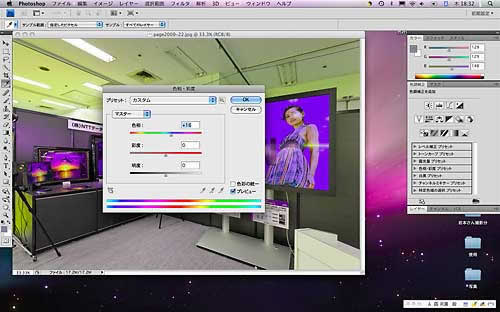

Photoshopの色相・彩度というファンクションはご存じだと思う。デジカメの初期にはこの色相彩度をぐるぐる回して色を合わせていたのだ。図7がこのグルグルの色相だが、少し冷静に考えていただければ分かると思うが、色は波長に依存するものなのだが、可視広域は380nmから780nmと言われている。グルグルというのはこの波長軸を移動(スライド)するのだが、780nmまで行くといきなり380nmに戻ってグルグルとなるわけである。「何かおかしくないですか?」ということなのだが、あんまりこだわるとマンセルの色相環まで否定することになってしまうが、あんまりこれを過信すると紫やマゼンタ的な色で痛い目を見ることになることも忘れないでほしい。

色相を動かして色の合わないところは780nmと380nmの間に存在する色たちだ。マンセル的な色の扱いは感性に近いので大変便利だが、あくまで便利だと感じる範囲で使っていくのが賢い使い方だろう。

3原色や4原色の話を前号で触れたが、今後色の世界は「見え」という世界に入っていく。いわゆるCIECAMという世界だ。しかし何でもスペックにこだわっていくと、品質面では初歩的な落とし穴があるものだ。例えばCIECAMに準拠したプロファイルは、空の色のサチュレートが足りなかったりする。これも色を見るセンスさえあれば「何かおかしいんじゃない?」と思えるはずだ。そんなセンスを忘れては、色ビジネスはできない。

センスを持って、正しいモニタを使いさえすれば、平均点以上の品質は必ず維持されるはずだ。もしダメならセンスを疑って、商売変えすることを勧めたい。

今まで偉そうなことを言ってしまったが、蘊蓄話を我慢して聞いていただき心より感謝する次第である。ありがとうございました。ごきげんよう。

(『プリンターズサークル』2009年3月号より)

もう一度 学び直す!!マスター郡司のカラーマネジメントの極意