クロスメディアエキスパート紹介

DTPユニットマネージャ 兼 ビジネス開発センターマネージャ

阿部義之

「クロスメディア」、言葉の変遷

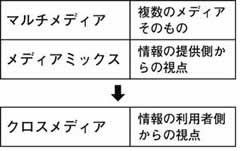

「クロスメディア」という言葉は、「マルチメディア」「メディアミックス」という変遷を踏まえて理解するのがよいと思います。

当初、「マルチメディア」は、一つの端末で文字、写真、図、映像などを同時に扱うことができるマシンを指していましたが、それが当たり前になってからは、複数のメディアそのものを表すようになりました。

その後、消費者に情報を伝える上で、さまざまなメディアを組み合わせる方法が必要という考えが出てきて、「メディアミックス」という言葉が使われました。

これに対して「クロスメディア」は、「メディアミックス」と似ていますが、利用者側からの見方である点が異なると考えます(下図)。

マーケット志向の必要性

では、なぜこのような視点の変更が必要になったでしょうか?

物が乏しい時代には、自社の得意とする物を作って広告すれば売れました。しかし、物があふれる時代には、消費者が欲しているものを探るマーケティングが不可欠になってきました。これがマーケティングの教科書に書いてある基本です。

これを情報に当てはめてみれば、分かりやすいでしょう。 情報が乏しかったころには、一つの内容を複数のメディアを組み合わせて(メディアミックス)伝えれば事は足りました。しかし、今のような'情報爆発'により利用者が食傷気味になっている状態では、効果がありません。

それを打開するには伝えたい側から見たメディアミックスではなく、マーケットが何を望んでいるかから考えるクロスメディアが必要になってきたわけです。

シスアドとの類似

ところで、システム関係の資格に「システムアドミニストレータ」(シスアド)があります。 シスアド以外のシステム資格は、システムエンジニア向けの内容と言えます。他方、シスアドはシステムを利用する直接部門の中にいて、システム的な見方ができる人を示しています。

この違いは次のところに大きく現れます。 システムエンジニアは「業務をどうシステム化するか」という見方になりがちです。しかし、シスアドは「この業務はシステムを使わず、伝票だけで済ませたほうが小回りが利く」という判断もします。

同様に、メディアミックスの視点では「情報伝達をどうIT化するか」という見方になりがちです。それに対して、利用者視点であるクロスメディアからすれば、「ITを使わないほうがよい」という判断もあります。

IT関係の人は、ややもすると「携帯電話をどう使うか」という方向に考えがちです。それに対して、携帯電話の小さい画面より、ハンディな小冊子のほうが使いやすいと気づくのは印刷会社のほうでしょう。 この点、「ローテク」な印刷側からクロスメディアを捉えたほうが、利用者目線に近くなると考えます。

「ICT」のC、2つの意味

このところ、「IT」(Information Technology)ではなく「ICT」という略語をよく見掛けます。この追加されたC(Communication)とは何を指すのでしょうか?。

もちろんこの「C」には、「コンピュータとコンピュータとのコミュニケーション」が含まれます。それは、XMLやAPIなど「コンピュータがコンピュータとやり取りできる」技術も入ります。RSSで新着情報を早く手に入れたり、アマゾンの検索を他サイトでもできるなどの基になっています。

しかし、「ICT」の「C」は、これだけにはとどまりません。最終的な意味は「人と人とのコミュニケーション」だと思います。 クロスメディアが利用者目線であることから、必然的に'情報伝達の終点'である人が中心になります。ですから、クロスメディアでは「人と人とのコミュニケーション」としての「C」、つまり人から人に「伝わる」ところまできっちり考える必要があります。

人に「伝わる」には 〜伝わらない、を減らす

人に「伝わる」には、まず「伝わらない」を減らすことが必要です。 例えば、ホームページの文字が小さく固定されていては、高齢者の人が読めないために伝わりません。

また、色覚に障害がある人には、特定の色の組み合わせにより情報が伝わらなくなります。カラーが標準になってきている中、そういった組み合わせの結果、色覚障害の方に伝わらないケースが増えています。

ほかにも、日本語を勉強している外国人は、会話が十分できるのに文章が読めないケースが多いそうです。それは漢字が読めないためで、その結果、情報が伝わらないことがあります。

これらは「情報のユニバーサルデザイン」に当たるものです。当社では、文字サイズを変えられるホームページの制作、色覚障害の方の見え方をチェックする「C3サービス」、漢字に自動的にルビを振る「楽るび(R)」などに取り組んでいます。

人に「伝わる」には 〜よりよく伝わるために

人に「よりよく伝わる」ためには、「分かりやすさ」がキーになります。 せっかく、利用者に情報が届いても内容が分かりにくければ十分に伝わりません。結果、利用者は分かりやすい情報があるところに流れてしまいます。

日本では、技術的なことを分かりやすく伝える「テクニカルライティング」の認知度が低いように、この「分かりやすさ」がまだ軽視されています。しかし、クロスメディアの観点からは、「分かりやすさ」が重要な差別化のポイントになってくることでしょう。 その点、「分かりやすさ」の前提である「読みやすさ」を長年、追究してきた組版のノウハウは、印刷会社にとって重要なコアコンピタンスです。

ちなみに、当社では「分かりやすさ」へのチャレンジとして、2つの記事を毎月、ホームページにアップしています。それらはSEOをしなくても次のキーワードで検索サイトのトップに出てきます。

「分かりやすさ」がこれからのキラーコンセプトであることは間違いないようです。

(『プリンターズサークル』11月号より一部抜粋 )

2007/11/18 00:00:00