page2022が無事開催しました。

集客はコロナの影響で、例年に比べれば入場者が少ないのですが、

皆さんからは「こういう時期だからこそ頑張ろう」と

励まされています。

page2022会場では、

コロナ対策に関して、最善を尽くしておりますので

久々のリアルpageに是非ご参加ください。

お待ちしております。

(JAGAT専務理事 郡司秀明)

page2022が無事開催しました。

集客はコロナの影響で、例年に比べれば入場者が少ないのですが、

皆さんからは「こういう時期だからこそ頑張ろう」と

励まされています。

page2022会場では、

コロナ対策に関して、最善を尽くしておりますので

久々のリアルpageに是非ご参加ください。

お待ちしております。

(JAGAT専務理事 郡司秀明)

来るべくアフターコロナに向けて、page2022オンラインカンファレンス・セミナーではキーワードとして「新規事業創出」と「マーケティング」を取り上げる。

新たな収益モデルを構築すべく、新規事業について真剣に考えている印刷会社が増えている。しかし、既存業務との掛け持ちによるジレンマや、新しいことに対するアレルギーから社内理解を得られずに先延ばしになっているケースは多い。

「新規事業に取り組むにあたり、社員全員に社長の考えを理解してもらおうと思ってはいない。」

page2022オンラインカンファレンス・セミナーのS1「新事業開発でぶち当たる壁をいかに乗り越えたか(2月7日(月)16時~)」に登壇する glassy株式会社代表取締役社長の工藤太一氏はそう語る。事業承継を経て、事業再建に取り組む過程で工藤氏は自社の強みを再定義し「社内報」事業に活路を見出した。昨今、全くの異業種の新規事業へのチャレンジがメディアに取り上げられ、そうした取り組みに対する国からの支援もあるが、誰も思いつかないような斬新なアイデアを生み出すことは容易ではない。一方、既存事業の延長でビジネスのヒントを見つけられたとしても、専門特化しきれずに事業を打ち切ってしまうケースも少なくない。新規事業に取り組む過程で、社内間の新規事業に対する思いの違いや、組織間の壁を経営者としてどう乗り越えたのか。また印刷会社における新規事業の最終到達点は?当セミナーでぜひ解を見つけていただきたい。また、多くの印刷会社の新規事業開発を支援しているバリューマシーンインターナショナル代表取締役社長の河島氏からは、新規事業の具体的な進め方、社内外の協力体制の構築について、豊富な事例を交えながらわかりやすく解説する。

マーケティングが重要なことは多くの経営者が理解しているはずだ。しかし取り組んでいるというマーケティング施策があまり機能せず、形骸化してしまうことは少なくない。

「マーケティングオートメーションツールを導入することや、マーケティング部門を設置することでマーケティングに取組んでいると思っている企業のなんと多い事か。」

耳の痛い言葉だが、page2022オンラインカンファレンス・セミナーのS2「勝ち残る印刷会社のマーケティング戦略(2月8日(火)13:30~)」に登壇するシンフォニーマーケティング株式会社代表取締役社長の庭山一郎氏が指摘するのは、各社のマーケティング施策が、部分最適にとどまってしまっているという点だ。 ではどうするか?それは経営者の考え方を根本的に変えなければならないという。自社の事業ドメインを見つめ直し、自社の製造する印刷物の価値を高める。そのために組織を変え、人も育てる。これからの時代を生き残る印刷会社になるために必要不可欠な全体最適のマーケティングへの向き合い方とは?page2022基調講演で啓蒙を

また2月10日(木)10時30分~は、「ビジネスのタネの見つけ方、つくり方、育て方」では、様々な実例をもとに、解説する。一貫して視聴いただくと効果もあるのではないか。

【page2022 関連セミナー】

・[S1]新事業開発でぶち当たる壁をいかに乗り越えたか

~社内報で切り開いた変革事例から学ぶ~

デジタルシフトの影響で既存事業の売上が減少するなか、新規事業の立ち上げにチャレンジする印刷会社が増えている。

続きを読む工場改善や標準化の推進においては、ビジョンが必要だ。2021年9月発足のデジタル庁が挑む重要テーマの一つに地方自治体のコンピューターシステムを共通仕様にする「標準化」があるが、日本経済新聞電子版( 2021年8月22日 )によれば、実態は惨憺たるもので住民の氏名や住所などの基本データの保存法すらそろっておらず、ご当地仕様が乱立する。開発した業者しか保守管理できず、コストも高止まりしやすい。「昭和」の名残が色濃いシステムでは、デジタル行政の実現は遠いという。各自治体がバラバラにシステムやしくみを作った結果だ。国としてのビジョンやリーダーシップの欠如だといえる。

工場改善活動を推進するためには、プロジェクトをけん引するリーダーシップ能力の高い人材が鍵を握る。リーダーシップは、スキルである。工場改善をサポートするコンサルティングファームのコンサルソーシング株式会社によれば(2018年8月26日ブログより)

リーダーシップとは、方針を理解し進むべき道を示し、メンバー個人の能力を引き出し活かし、高い組織力とより良い風土をつくることとある。

リーダーシップは、

①組織が向かうべき道を描き、見せること

②一人ひとりの能力を引き出し、活かすこと

③組織能力をつくり出すこと

④よい組織風土をつくること

⑤異常の見える化と予防管理を行うこと

そのスキルは、

「聞く力」「示す力」「気づく力」

改善活動を推進するリーダーは、組織が向かうべき道を描き見せること、ビジョンを見せて、メンバーや周囲の話を聞き、課題解決の方向を示し、やり遂げるために現場の問題に気づく力が必要だ。今回のpage2022セッションでは、印刷工場の改善活動と多能工化をテーマした講座も開催される。人員確保も難しく、生産効率アップと働き方改革への取り組みが必須の課題となる中、改善活動とその延長線にある多能工化への取り組みを学ぶ講座となっている。考え方を解説し、実務に携わる印刷会社の工場長からの事例紹介も予定されている。印刷工場の改善活動促進の機会として役立てて頂きたい。

(JAGAT CS部 古谷芸文)

■印刷経営とマーケティング

マーケティングの重要性については十分過ぎるほど議論されているが、印刷会社がビジネスに導入していくには多くの障壁がある。「マーケティングの知識、ノウハウ、経験が少なく、実務に活かせない」との声を聞くが、実際にはそれが一番の原因ではない。その前提である、経営者のマーケティングへの本気度と社員へその思いが浸透しているか否かが大きく左右する。そのためには、会社方針、事業計画、組織・人材の体制構築とマーケティング戦略をつなげ、全体最適化を図る必要がある。今回のpage2022セッションでは「今こそマーケティング!(基礎解説編)」で印刷会社になぜマーケティングが必要なのか海外事例を交えながら基礎から解説する。そして「リセット・ザ・印刷ビジネス(結論編)」では、印刷会社がどのようにマーケティングに取り組むべきかについて議論していく。そして、「勝ち残る印刷会社のマーケティング戦略」では、その戦略策定及び具体的な構築方法から、現実的に印刷会社が乗り越えるべきハードルについても、提示していく。マーケティングと印刷ビジネスをあらためて考える機会にしていだきたい。

■新規事業で印刷ビジネスを加速

印刷会社がマーケティング戦略を展開していく上で、新たな収益モデルを構築すべく、新規事業について真剣に考えている印刷会社が増えている。しかし、既存業務との掛け持ちによるジレンマや、新しいことに対するアレルギーから社内理解を得られずに先延ばしになっているケースは多い。今回は、そうした課題に正面からぶつかるために「新事業開発でぶち当たる壁をいかに乗り越えたか~社内報で切り開いた変革事例から学ぶ~」と題したセミナーを行う。印刷会社の実践事例として、自社の強みを再定義し、「社内報」事業で専門特化したglassy株式会社の工藤氏が登壇する。大手航空会社の社内報の受注を皮切りに、多くの企業からオファーを受け、グループ会社5社へと事業拡大を成し遂げている。そこに至るまでには社内間の新規事業に対する思いや組織の壁があり、経営者としてどう乗り越えたのか。実践事例をもとにその苦悩や打開のきっかけなど語っていただく。また、多くの印刷会社の新規事業開発を支援している河島氏からは、新規事業の具体的な進め方、社内外の協力体制の構築について、豊富な事例を交えながらわかりやすく解説する。

■組織+個人力の向上が不可欠

これまでマーケティングと組織の重要性について説いてきたが、次に必要なのは個人の力を高めることである。先日も印刷会社の経営者と情報交換をしたが、企画営業パーソンのコミュニケーション力が低下しているのが課題だという。顧客ビジネスのマーケティング支援、自社の新事業開発を行うにしても、コミュニケーションや営業力が高いかどうかでは大きな差が出る。今回は、印刷営業の個の力量アップに焦点にあてたベーシックセミナーを展開する。また、営業とは?といった広く抽象的な話ではなく、JAGAT大会2021からpage2022にかけて議題のひとつにあげている、DMに絞った仕事を獲れる営業人材の育成をテーマにしていきたい(DMを受注するために必要な営業の極意)。顧客からのニーズヒアリング、コンテンツ企画、グラフィックデザイン・印刷加工によるクリエイティブ表現から、顧客データの分析、MA、CRMツールの理解やWebサイト、動画など、デジタルメディアの連携等、豊富な事例を交えながら紹介していく。DM営業に必要なスキルや手法は勿論、その幹となる営業マインドのポイントを学ぶ機会にしていただきたい。

JAGAT 塚本 直樹

■page2022イベント一覧

・展示会(2月2日~4日)

・プレセミナー・基調講演(2セッション)

・カンファレンス・セミナー(10セッション)

ネットを介して印刷受発注をおこなう印刷通販は、この10数年で1,000億円を大きく上回る市場へと成長した。主な理由として、「多品種小ロットの増加」「Web受発注の利便性」「透明性の高い納期・価格」「信頼できる品質」などが挙げられる。

多品種小ロット化は、印刷に限らずあらゆる業種・製品で見られる現象である。1,000部程度の印刷物であれば、受発注がシンプルで短納期の印刷通販が選ばれることは必然といえる。

また、世の中がインターネット社会となり、ECやWeb受発注は、すでに日常化している。一般的な用紙や印刷方式であれば、データ入稿だけで印刷物を製作できる印刷通販でも大きな問題は生じない。

通常の印刷ビジネスでは、見積・発注・データ制作・校正・印刷・納品というやり取りが発生し、特殊な相談にも柔軟な対応が期待できる。その一方で、予め余裕を持った納期や費用が設定される傾向がある。印刷通販では、データ制作など自己責任と引き換えに透明性の高い納期・価格が設定されている。

つまり、印刷市場にはこのようなニーズが存在しており、印刷通販各社がそれに応え、継続してきたことから、このような市場拡大が実現したと見るべきである。

■

ラクスルは、印刷通販企業の中でも異色の存在で、自社工場を持たないファブレス経営を実践している。ファブレス経営の例として、海外ではアップルやナイキ、国内ではキーエンス、ユニクロ、任天堂、無印良品など好業績の企業が挙げられる。リソースを得意分野に集中でき、変化に対応しやすいという特徴がある。

ラクスルは、製造部門をパートナー会社に業務委託し、自社はマーケティングとセールスに注力している。全国のパートナー企業とサプライチェーンを構築し、顧客が満足するサービスや品質を提供することで、急成長を遂げている。コラボレーション経営と言い換えても良いだろう。

共進ペイパー&パッケージは、パッケージ印刷通販という新分野を開拓した。元々、紙器や段ボール事業といったB2Bの営業スタイルを得意とする企業が、パッケージ・POP・紙袋などに特化した印刷通販を運営している。

近年では、パッケージデザインがコミュニケーション手法の一つとして捉えられている。POP・紙袋も同様である。キャンペーンや地域に応じてデザインを変更したり、複数のパッケージをテストマーケティング的に使用することもある。

パッケージの印刷通販が、このようなニーズの受け皿となっているのではないだろうか。

グーフはマーケティングオートメーションと連携した印刷物製作のプラットフォームを構築し、生き残る印刷物を模索している。代表的なソリューションとしては、DM制作・印刷・発送を自動化するパーソナライズDMの仕組みを構築し、クライアントのECとの連携を実現した。すなわち、クライアントと印刷会社、プラットフォーマーであるグーフのコラボレーションで、このような生産体制を運営している。

これらのパートナーシップやコラボレーション、顧客のニーズに応える仕組みづくりに、未来の印刷物制作や印刷ビジネスの方向性が隠されているかもしれない。

■

page2022 カンファレンス[C3]「印刷通販と印刷ビジネスの未来」では、印刷通販とマーケティング連携プラットフォームを通じて、未来の印刷ビジネス・印刷物制作を考えたい。

JAGAT 研究調査部 千葉 弘幸

■その他のpage2022カンファレンス・セミナー(1/31~2/10)

2022/1/31 【プレセミナー】今こそマーケティング!(基礎解説編)

2022/2/1 【基調講演】リセット・ザ・印刷ビジネス (結論編)

2022/2/7 見える化紆余曲折

2022/2/8 インサイドセールスの機能と役割

2022/2/9 webと地域活性化による事業創造

2022/2/10 ビジネスのタネの見つけ方、つくり方、育て方

先日行われたIGAS2022記者発表において、2022年11月に開催するIGAS2022は、リアル展示会を基本にして様々なバーチャルイベントを実施するハイブリッド展示会を目指していくと発表された。しかしリアル展示会の会期(2022年11月24日~11月28日)前後にカンファレンス・セミナーをオンラインで開催するという予定は示されたものの、それ以上の情報はまだ未定との事である。まだ1年半近く先のことであり、コロナの状況がどうなっているか、先が見通せない中、出来ればリアルで開催したいという思いが垣間見える。

JAGATでは昨年度、page2021オンラインとともにトピック技術セミナーオンライン(2021年10月開催)、WebJUMP(11月開催)、JAGAT大会オンライン(12月開催)の3つのオンラインイベントを実施した。特に10月に開催したトピック技術セミナーオンラインでは、 協賛企業によるセミナー18本の延べ視聴者が4,000名を超え、1セミナーあたりの視聴者数は200名を超えた。これはpageリアル展示会において実施してきた協賛企業主催によるセミナー(スポンサーズセミナー)の3倍近い集客数であった。これは会期中いつでもどこでも、そして一旦離脱してその続きからあらためて視聴も出来るオンデマンド配信の形式によるものだったことが大きい。リアル会場に足を運び、セミナーに参加する人と、気軽にオンラインで視聴する人の温度差(セミナー主催企業からみればリードの質)の違いはあるにせよ、その企業のセミナーに関心があったことには変わりない。またオンデマンド配信形式だったpage2021オンラインにおけるスポンサーズプレゼンツミニセミナーにおいても、300名を超える視聴者を集めたコンテンツもあった。

オンラインセミナーの成功のカギは、誰が、いつ、どのセミナーを観たかを把握できること、すなわち来場者情報が取得できるか否かにある。page2021オンラインにおいても、来場者が出展企業の情報取得に最も活用したのが、出展企業の動画コンテンツであった。そしてpage2022ではこのように、各社の様々な動画コンテンツを配信できるサービスを導入したいと考えている。

また、オンラインイベント上に掲載する動画コンテンツは、必ずしもセミナー形式である必要はなく、イベント来場者の関心を惹く動画コンテンツを提供できれば良い。page2022では、自社セミナー(ウェビナー)開催の実績がない企業でも、自社紹介ムービーや製品紹介動画コンテンツを配信していただき、その視聴者情報を取得できる仕組みを提供する予定だ。(詳細は後日、お知らせいたします)

配信期間は、リアル展示会の前後2週間程度を予定しており、リアル展示会の出展企業であれば、リアル展示会の出展ブースに誘導する内容を配信することもできる。また自社セミナーの配信企業であれば、セミナー参加を促す予告動画の配信も可能であり、規模の小さい企業であっても、簡単な企業紹介や製品紹介、自社技術PRの動画を配信し、認知に繋げていただきたいと思う。

こうした施策を実施するに至ったのは、昨年のコロナ禍において、様々な企業の協力を得ながら、オンラインイベントを自主開催してきたことが大きい。これまでのリアル会場でのセミナーやイベント開催とは異なり、オンライン配信は全く未知の領域であるオンライン配信イベントを行ったことにより、多くの知見を得ることが出来たが、それ以上に自分たちで何とかやり切った経験が血肉となっている。

新たなビジネスを開発するには、相当の労力が必要であるが、このコロナ禍という「やらざるを得ない状況」が追い風になる。またこれにプラスして、自社事業の再構築をサポートする国の施策も動き始めている。今までの延長線上では立ち行かなくなるという危機感を「将来に向けて新たな収益の柱を創る」原動力に変えていただきたい。

JAGATでは「オンライン新規ビジネス開発実践講座2021」の開講にともない、無料で参加できるオンラインセミナーを開催する。事業再構築補助金への申請を検討している企業の皆様にもうってつけのセミナーなので、ぜひご参加いただきたい。

詳細、お申込みはこちらから→https://www.jagat.or.jp/archives/88487

(CS部 堀雄亮)

慣れないオンライン配信ノウハウについては、運営方法やシステム、設備について相談されることがあるも多くなった。JAGATのpage2021オンラインも展示やカンファレンス、セミナーの内容に加え、配信や映像収録ノウハウが重要な要素となっている。オンライン配信においてはカメラが必要になるがSNSなどの情報を見ているとしばしば的外れな情報もあるので気を付けたい。時折話題になる動画撮影におけるビデオカメラVSデジタルカメラ(デジタル一眼) について取り上げてみた。

動画収録ができる機材は色々ある。ビデオカメラと呼ばれるものの他にも、デジタル一眼やコンデジ、スマートフォン、GoPro(アクションカメラ)、監視カメラなど様々だ。中でもユーチューバーの間で話題になっているカメラがデジタル一眼だ。確かに魅力的な機材のひとつだ。だからと言って、必ずしも動画収録においてのベストチョイスとは限らない。使う目的や用途によって変わるからだ。状況に合わせて選ぶことが必要だ。何をどんな風に収録するのか、どんな仕上がりイメージにするのかを考え必要な機種を選定することだ。

<デジタル一眼カメラの利点>

・背景をボカした映像が撮影できる

・比較的暗い場所での撮影に強い

<ビデオカメラの利点>

・長時間の撮影に強い

・比較的ピント合わが簡単で使い勝手良い

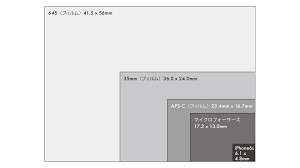

デジタル一眼は本当に必要なのであろうか。デジタル一眼カメラの特徴は、映像イメージを記録するセンサーサイズが比較的大きいことだ。一般的な主なデジタル一眼カメラのイメージセンサーのサイズは、フルサイズ(36mm×24mm)、APS-C(23.6mm×15.8mm)、フォーサーズ(17.3mm×13mm)などで、それ以外には1型(13.2mm×8.8mm)やフルサイズよりも大きい中判(43.8mm×32.9mm)と言ったものもある。コンデジやスマートフォンなどのイメージセンサーは1/2.3型前後の大きさで、フルサイズと比較するとかなり小さい。

画素ひとつひとつのセンサーサイズが大きいほど多くの光を取り込めるので画質が良くなる。一方、センサー性能が向上した現在ではどの程度必要かを判断することも重要だ。見る側のニーズを知り、効果に見合った性能を判断することが求められる。動画収録では、解像度に起因する画素数の多さはあまり優先事項にはならない。例えば、フルハイビジョン2Kは1080P(1080×1920)で200万画素程度、4Kは2160P(2160×3840)で800万画素程度の画素数あれば事足りる。ポイントは、階調再現や高感度性能に加えてフレームレート(コマ数)になる。

絵作りとしては、レンズの焦点距離とイメージサークルのサイズ、絞り(f値)の関係よる被写界深度(ピントの深さ)を意識することだ。つまり、焦点を合わせた被写体の前後のボケ加減が判断のポイントだ。例えば、オンラインセミナーを室内で収録する場合は、ピントはやや深い方が良い。講師を映し、背景のモニターや資料がハッキリと見えた方が良いからだ。また、レンズ性能面からも画質がもっとも安定しているのはf8(絞り値)あたりが望ましい。因みに、筆者の場合はオンラインセミナーの収録において、1型(13.2mm×8.8mm)センサーサイズのビデオカメラを使用している。理由は、30分を超える長時間収録時間と十分な映像品質が保てるからだ。ちなみに、ISO800、シャッタースピード80分の1、f8、4800Kで撮ることにしている。余計な背景のぼかしは不必要だ。

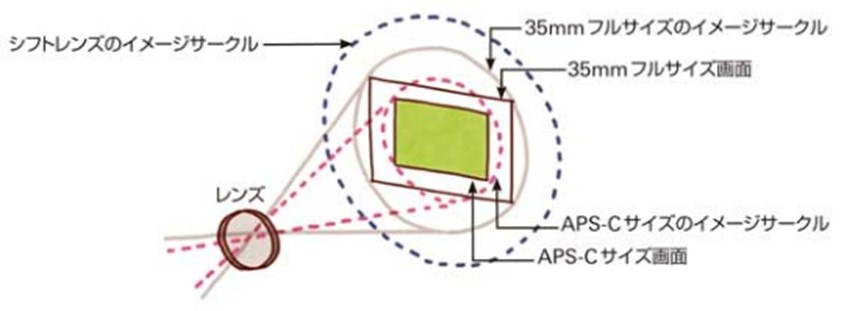

イメージサークルとは、レンズを通った光が結像する(ピントが合う)円形の範囲のこと。四角のセンサーフレームによって切り取っている。イメージサークルは、カメラのセンサーサイズより小さいとケラレがおきる。画角は、レンジの焦点距離とセンサーフレームサイズで決まる。

オンライン配信に欠かせないカメラ選定のポイントは、今回はセンサーサイズと絵作りの視点で述べたが項目は多岐にわたりキリがない。コツは、撮りたいもの、イメージ、目的を決めることで必要な要素を絞ることだ。例えば、JAGATで求められている収録内容は、カンファレンスやセミナーだ。講演者数、時間、手法、会場、受講人数等が分かれば照明や音声、撮影方法が決まる。自ずとカメラの種類はビデオカメラの出番が多くなっている。

(CS部 古谷芸文)