21_21 DESIGN SIGHTで開催中の企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」は、災害との向き合い方を来場者自身が考える場を提供する企画である。同展の概要と作品の一部を紹介する。

デザイン専門の展示施設 21_21 DESIGN SIGHTでは、2025年7月4日〜11月3日まで企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」を開催している。

本展のディレクターを務めるビジュアルデザインスタジオのWOWは東京・仙台・ロンドンに拠点があり、メンバーはそれぞれの場所で東日本大震災を経験した。今回、防災をテーマとした展覧会をディレクションするに当たって、来場者が自分事として捉えられる場となる内容の展示を構想した。

会場には、防災や減災、被災時の対応、復興などに関わるさまざまなプロダクト・サービスが多数展示されるとともに、来場者自身が参加するコーナーも設けられている。

ここで、防災をめぐる日本の現状について触れておきたい。

1995年の阪神・淡路大震災から30年、この間に被災者生活再建支援法や耐震改修促進法が制定されるなど防災に関する法的枠組みは強化されたが、各地で大規模災害が起こる度に新たな課題が生まれてきた。直近では2024年の能登半島地震において、復旧の遅れや被災者の長期にわたる生活苦などが指摘されたことが記憶に新しい。

その教訓を踏まえ、今年6月4日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」が公布された。この改正では、災害時の迅速な対処や被災者支援の拡充を図るため、国による支援対策が強化されたほか、災害救助と福祉との連携、広域避難における情報連携、ボランティア団体などの登録制度の創設、デジタル技術の活用、備蓄の推進、水道復旧の迅速化などの施策が盛り込まれている。

こうした状況も念頭に置きながら、本展の展示の一部を紹介していこう。

KDDI「Starlink」

KDDIと沖縄セルラーは、衛星とauスマートフォンの直接通信サービス「au Starlink Direct」の提供を2025年4月10日に開始した。このサービスは、アメリカの航空宇宙メーカーであるスペースXによる低軌道周回衛星を用いた通信サービス「Starlink」を利用したもので、5G/4Gの圏外であっても、日本国内および領海のエリアにおいて空が見える場所であればデータ通信が可能である。通信環境の整備が困難な山間部・島しょ部・海上などのほか、災害時に携帯電話の基地局が被災した場合の活用も期待されている。

KDDIは法人向けのプラン「Starlink Business」を2022年から提供していた。そして、2024年の能登半島地震では奥能登の基地局が壊滅状態となったことから、通信復旧の手段としてStarlinkのアンテナを避難所や孤立集落などに無償提供。Wi-Fi環境が確保されたことにより被災者がニュース記事やSNSを通じて情報を得やすくなったほか、動画視聴などの娯楽を享受することで避難生活におけるストレスの軽減に役立った。こうした事例を通じ、災害時における通信環境の整備が安否確認のみならず救援活動を支えるインフラともなることが再確認され、本サービス提供につながった。2025年8月現在の提供状況については、グーグル・サムスン・アップルなどの製品約50機種がテキストメッセージの送受信サービスに対応。加えてグーグル・サムスンの機種では地図・天気・SNS・ニュースなどのアプリにも対応している。また、他のキャリアのスマートフォンでも契約が可能である。

ヤマップ「YAMAP流域地図」

登山・アウトドア向けウェブサービスで知られるヤマップが提供している地図コンテンツ。ヤマップのウェブサイト内に公開されており、PCやモバイル端末のウェブブラウザで動作する。

一般的な地図が市区町村など行政区分で表現しているのに対し、YAMAP流域地図は河川の流域を中心に、山・川・海と居住区域との関係を可視化していることが特徴である。例えば調べたい水系を選択すると、その流域と本川・支川・派川などの流れが表示される。また、ハザードマップを選択すると、エリアごとの洪水浸水想定地域が被害の大きさ別に色分けで表示される仕組みとなっている。

震災・風水害・避難所などの総合的な情報は行政区ごとに作成されているハザードマップで確認する必要があるが、YAMAP流域地図は、一つの画面で直感的に概要をつかむことができるのがメリットである。例えば旅行客が簡易的に防災情報を調べるツールとしての活用法などが考えられる。

坂茂建築設計+ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク「避難所用・紙の間仕切りシステム」

災害時の避難所などでプライバシーを確保するために、紙管と布を組み合わせて家族単位のスペースを設けるシステムである。

開発したのは、建築家の坂茂氏が代表を務めるNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク。1995年の阪神・淡路大震災を受け、建築による被災地支援を目的に設立された。2004年の新潟県中越地震で避難所用の紙の間仕切りを初めて提供、その後も改良を重ね、2011年の東日本大震災時以降は現在の形で提供している。

その仕組みは、太い紙管を柱にしてその間に細い紙管の梁を通し、フレームを構成する。そして各梁に布製のカーテンを掛け、隣のフレームとの間を区切るというものだ。ユニット単位でグリッド状に拡張することで、家族の人数に合わせたスペースが提供できる。軽量で持ち運びが容易であることや、リサイクルが可能であることなどがメリットといえる。

2020年の九州南部豪雨・2024年の能登半島地震などの被災地での設置実績があるほか、多数の地方自治体との間で災害時のシステム供給に関する協定を締結している。会場ではユニットの実物を組み立て、その内部に紙製のベッドなどを配置して避難所での使用例を示すとともに、これまでの実績をパネル展示で解説している。

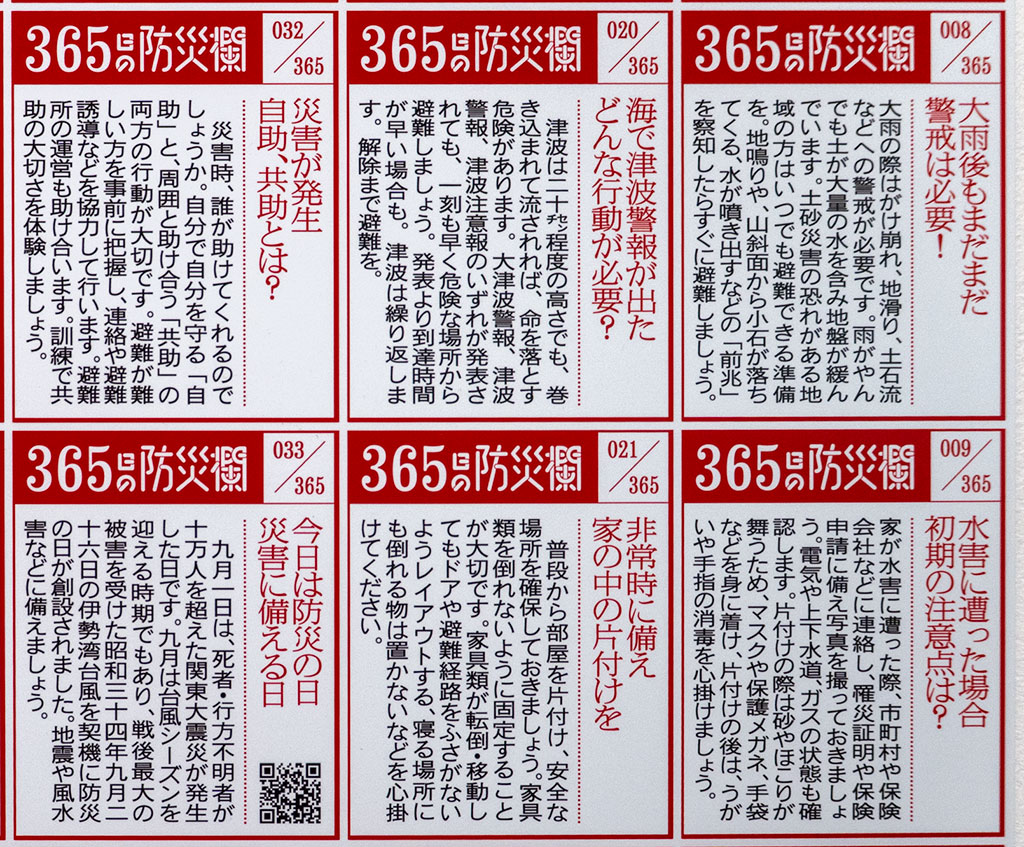

福島民報社「365日の防災欄」

福島県全域をカバーする日刊新聞『福島民報』では2022年7月30日から約1年間の朝刊に、日常の防災意識を啓発する「365日の防災欄」が掲載された。

同紙は1892(明治25)年に創刊。2011年以降は東日本大震災と東電福島第一原発事故に関する報道を継続しており、2012年と2014年には新聞協会賞を受賞した。同紙のウェブサイトには現在も東日本大震災・原発事故の特集ページが設けられ、最新記事と共に過去記事や各種データを閲覧できる。

2022年に130周年を迎えたことを機に、これまでの報道実績を踏まえ、毎朝読者のもとに防災情報を届けるために本欄が企画された。地震・津波・台風などさまざまな災害を想定するとともに、掲載時の季節も考慮して「災害が発生 自助、共助とは?」「非常時に備え家の中の片付けを」「吹雪の中の外出 危険多く控えて」「普段から線状降水帯への備え」など多岐にわたるテーマを取り上げ、毎回100字程度の記事を紙面に掲載。そして、その紙面をSNSでも連日公開した。

会場では全365回分の紙面を拡大してパネル展示している。

veig「蒸庭」

veigは片野晃輔氏と西尾耀輔氏による造園ユニットで、生物学・生態学を取り入れたプロジェクトを展開しており、21_21 DESIGN SIGHTの企画展にも幾度か参加している。今回は、自然環境が持つさまざまな機能を取り入れたまちづくりの手法として注目されている「グリーンインフラ」の手法を用いて、その実験となる庭園作品をサンクンコートと呼ばれる中庭に展示した。グリーンインフラとは、防災・地域振興・環境保全などを目的に、人と自然が共生する仕組みを作るものである。1990年代後半から欧米での取り組みが始まり、日本では2015年に閣議決定された国土形成計画および社会資本整備重点計画に盛り込まれた。グリーンインフラに当たる取り組みとしては雨水貯留・浸透の設備、都市の緑化、生態系保全のための河川改修などが挙げられる。これらは従来から各地で行われてきたものであるが、国の方針とすることで、地方自治体や建設業界などへの理解促進が期待されている。本作ではサンクンコートに水生植物などを植え、各所に雨水をためるためのくぼみを設けている。

防災に関する10の「問い」

会場の要所要所には「『 安全な場所』って、どこ?」「大切な人と連絡がとれない。そんなときに備えて、どうする?」「『復興』って、なんだろう?」などの問いが記されたパネルが合計10枚掲示されている。

これらは同展の特設サイト「『みんなは、どうする?』web」にも公開されており、来場者は自身のスマートフォンあるいは、会場の一角に設置されたタブレット端末から答えを入力することができる。回答内容は特設サイトに蓄積され、その一部が翌日以降に会場内のスクリーンに投影される。

また、来場記念として、他の来場者の答えから気に入ったものを選んでシールに印刷して持ち帰ることもできる。

なお、来場者に限らず誰もがPCやモバイル端末から回答を送信することができる。

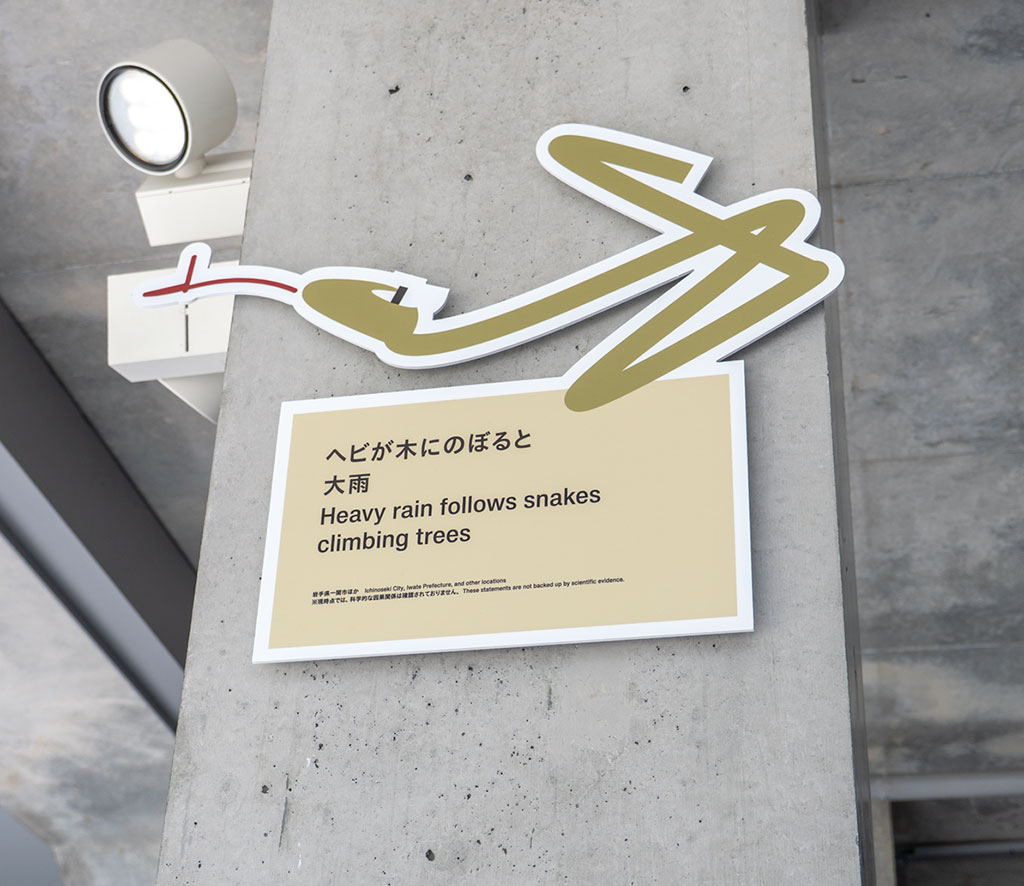

その他にも、防災に関する最新の取り組みの事例、日常生活の中で備えておくべき食品や日用品の一例などが多数紹介されている。そして、会場の随所には気象や災害にまつわる伝承を表現したイラストや、これらの伝承をもとに新たに作られた歌が紹介されている。伝承は科学的に全てが解明されているわけではないが、過去の人々の自然に対する見方が垣間見えて興味深い。

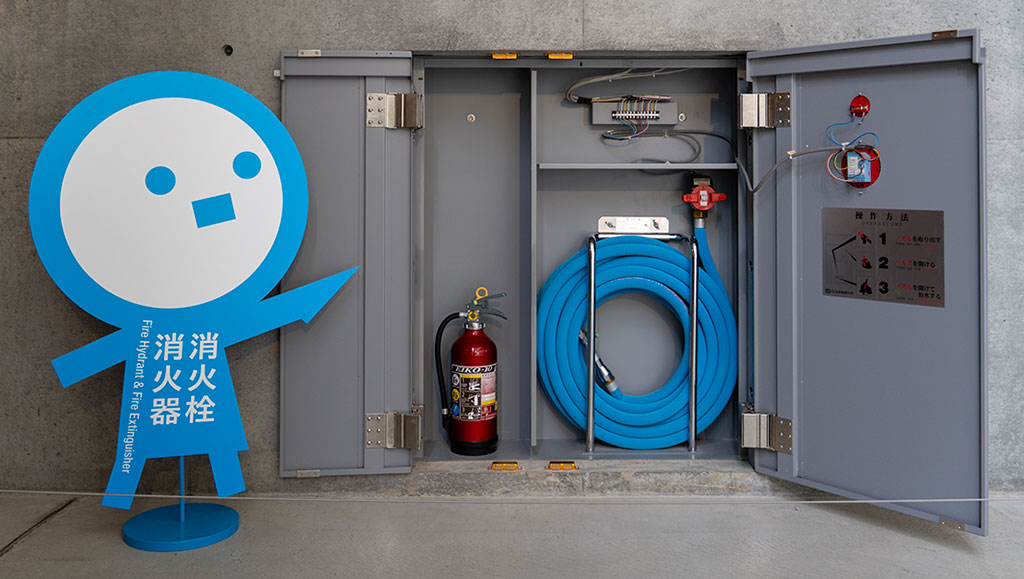

さらに、21_21 DESIGN SIGHT内の防災設備が公開されるなど、展示に工夫が凝らされているので、ぜひ多くの方に来場していただきたい。

企画展「そのとき、どうする?展 –防災のこれからを見渡す–」

公式サイト →

会期:2025年7月4日(金) 〜 11月3日(月・祝)

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー1&2

休館日:火曜日

開館時間:10:00 – 19:00(入場は18:30まで)

入場料:一般1,600 円、大学生800 円、高校生 500 円、中学生以下無料

(JAGAT 石島 暁子)

※会員誌『JAGAT info』 2025年9月号より一部改稿