解説

印刷産業のこれからを知るために必携の白書『印刷白書2019』。

印刷・同関連業界だけでなく広く産業界全体に役立つ年鑑とするために、「印刷白書」は3部構成となっています。

印刷業界で唯一の白書として1993年以来毎年発行してきましたが、2019年版ではコンテンツ、用紙などの項目を追加しました。

印刷関連ならびに情報・メディア産業の経営者、経営企画・戦略、新規事業、営業・マーケティングの方、調査、研究に携わる方、産業・企業支援に携わる方、大学図書館・研究室・公共図書館などの蔵書として、幅広い用途にご利用いただけます。

第1部「特集」では「デジタル×紙×マーケティング for Business」をテーマとしています。

デジタルと紙を組み合わせてコミュニケーションを行うこと、デジタルマーケティングで生きる紙メディアのあり方などの現状分析と課題解決に取り組んでいます。

第2部「印刷・関連産業の動向」、第3部「印刷産業の経営課題」では、社会、技術、産業全体、周辺産業というさまざまな観点から、ビジョンを描き込み、今後の印刷メディア産業の方向性を探りました。

印刷メディア産業に関連するデータを網羅、UD書体を使った見やすくわかりやすい図版を多数掲載し、他誌には見られない経営比率に関する調査比較などのオリジナルの図版も充実させました。

第1部

第1章 特集 デジタル×紙×マーケティング for Business

マーケティング支援への意識改革と方策 page2019から見えてきた印刷業界の方向性

*関連資料 DTP・デジタル年表

*コラム 組織の中にある「やる気」と「手抜き」

第2部

第2章 印刷産業の動向

[産業構造]デジタル×アナログで印刷ビジネスの可能性はさらに広がる

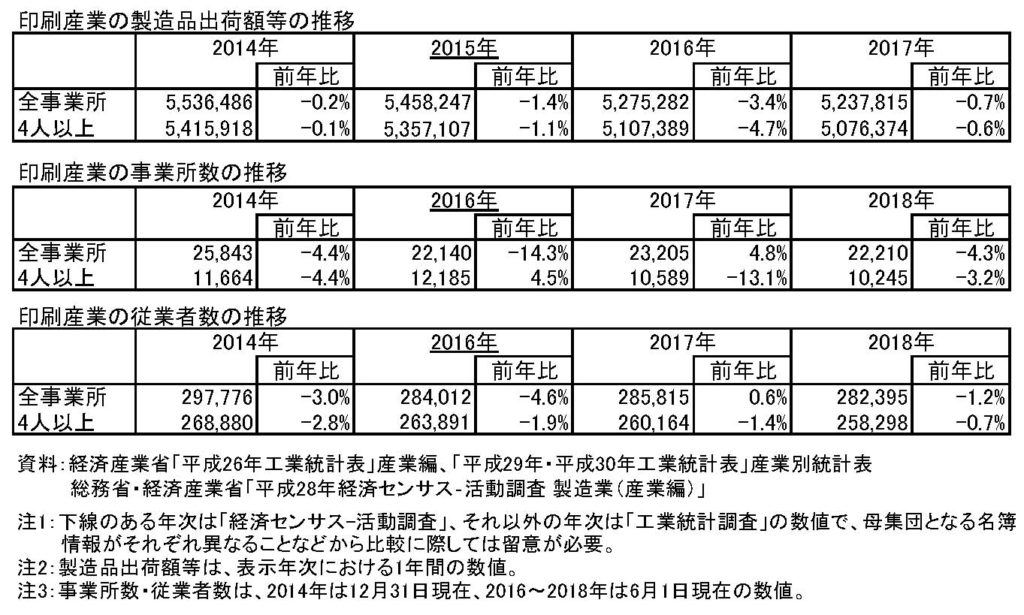

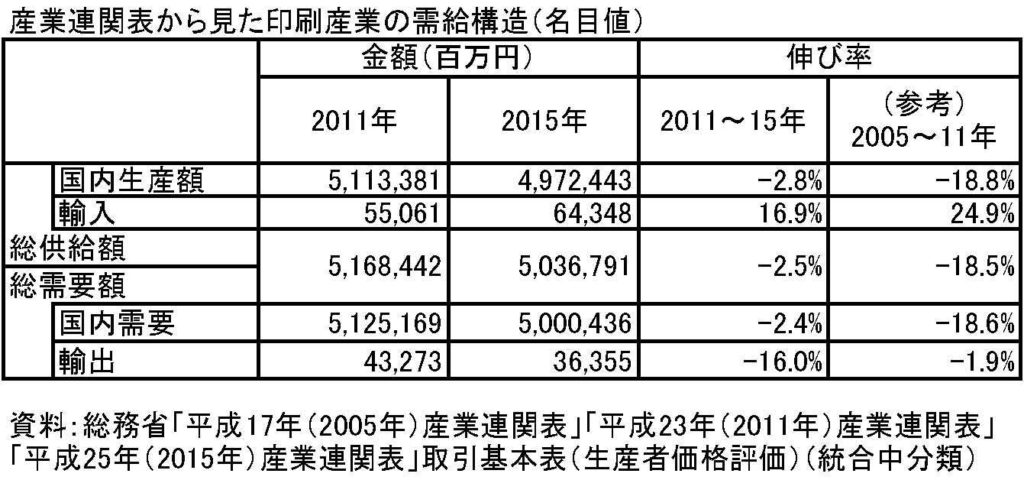

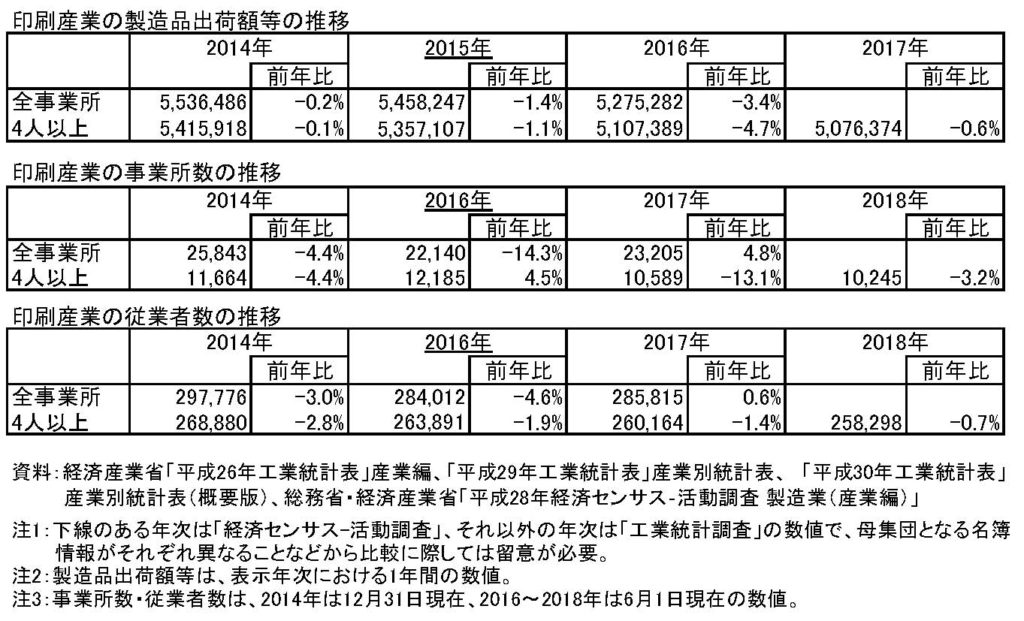

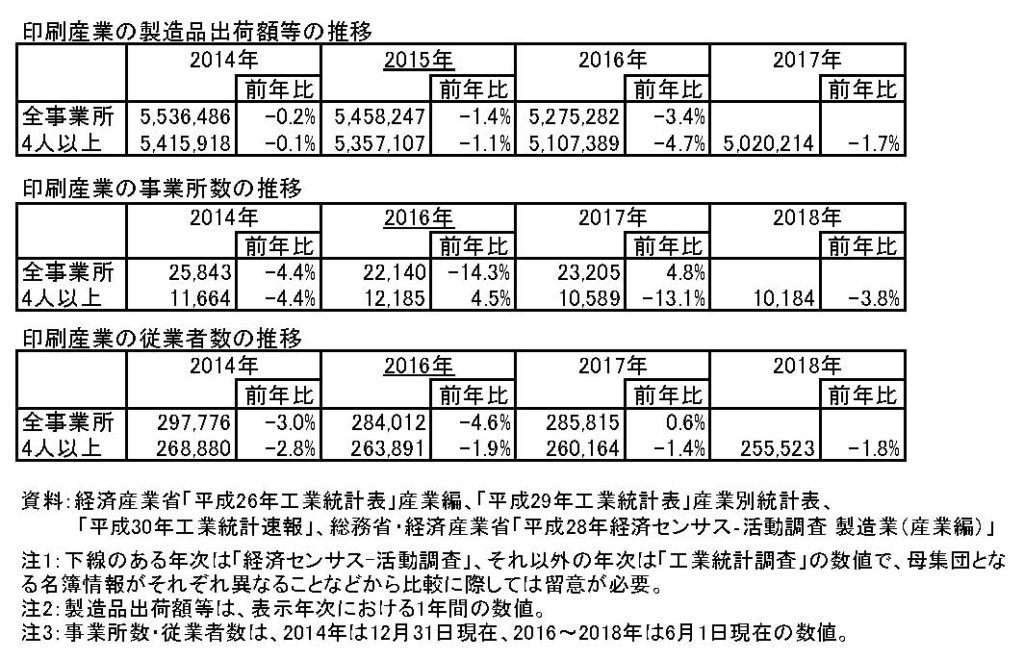

[産業連関表]産業連関表で印刷需要を考える

[市場規模]印刷ビジネスを取り巻くマクロ環境変化の方向性

[上場企業]経営強化で新たな収益モデル確立を目指す上場印刷企業

[関連資料]産業構造/産業分類・商品分類/規模(1)/規模(2)/規模(3)/

産出事業所数(上位品目)/産出事業所数・出荷額/調達先と販売先/

産業全体への影響力と感応度/最終需要と生産誘発/印刷物の輸出入額と差引額/

印刷製品別輸出入額/印刷物の地域別輸出入額/印刷物の輸出相手国・輸入相手国/

経営動向/上場企業/生産金額(製品別)/生産金額(印刷方式別)/

売上高前期比・景況DI/設備投資・研究開発/生産能力/紙・プラスチック/

印刷インキ/M&A

第3章 印刷トレンド

[デザイン]印刷技術と提案力を活用し、新しい価値を創造する

[ワークフロー]顧客とつながるワークフロー

[オフセット印刷]コストコントロール可能なプレスルーム

[デジタル印刷]日本におけるデジタル印刷の現状と課題

[包装印刷]包装印刷の新しい流れは「環境適性」と「多様化」から

[用紙]デジタル技術の進展による印刷用紙のあり方と媒体価値の変化

[後加工]崖っぷちの製本加工、今こそ「経営の覚悟と現場の提案力」

*関連資料 デジタル印刷/フォーム印刷業界

第4章 関連産業の動向

[出版業界]縮小する既存出版市場と立ちはだかる構造問題、拡大する新規出版市場

[電子出版]電子コミックの急成長と多様化する出版サービス

[コンテンツ]クールジャパンの進展により印刷需要の多様化進む

[新聞業界]新聞メディアのダウントレンド対応進む

[広告業界]紙×デジタルで広告の一体的な運用が進む

[DM業界]デジタルネイティブ層に食い込むDM、「量から質」への変革進む

[折込広告他]地域メディアとしての位置付けが鮮明化する折込広告とフリーペーパー、成長する周辺ビジネス

[通信販売業界]ネット通販が牽引し8兆円市場へ成長もカタログ通販は不調

*関連資料 出版市場/電子出版市場/コンテンツ市場/新聞市場/広告市場/通販市場

第3部

第5章 印刷産業の経営課題

[地域活性化]自社の経営資源と地域資源を組み合わせて新たな価値の連鎖を創出する

[経営管理]見える化でビジネスというゲームに勝つ

[クロスメディア]誰もが使えるAI民主化時代が近づいている

[デジタルマーケティング]改めて知るソーシャルメディアマーケティングの基本

[デジタルイノベーション]世界のユニコーン30社にみる最新デジタルビジネス動向

[人材1]AIの人材育成には経営者の新しい人材構想が不可欠

[人材2]デジタルネイティブ時代の人材教育

*関連資料 地域活性化/クロスメディア/人材

●巻末資料

年表/『印刷白書』年表/印刷産業&関連団体アドレス