DTPエキスパート認証制度の現状

DTPエキスパートは、JAGATが1994年に創設した。「よい印刷物をつくる」ために必要なDTP・印刷の知識を体系化し、その知識を習得したことを認証する制度である。

DTPエキスパートは、JAGATが1994年に創設した。「よい印刷物をつくる」ために必要なDTP・印刷の知識を体系化し、その知識を習得したことを認証する制度である。

2016年9月28日、出版デジタル機構はコンテンツ製作支援サービス「Picassol(ピカソル)を提供することを発表した

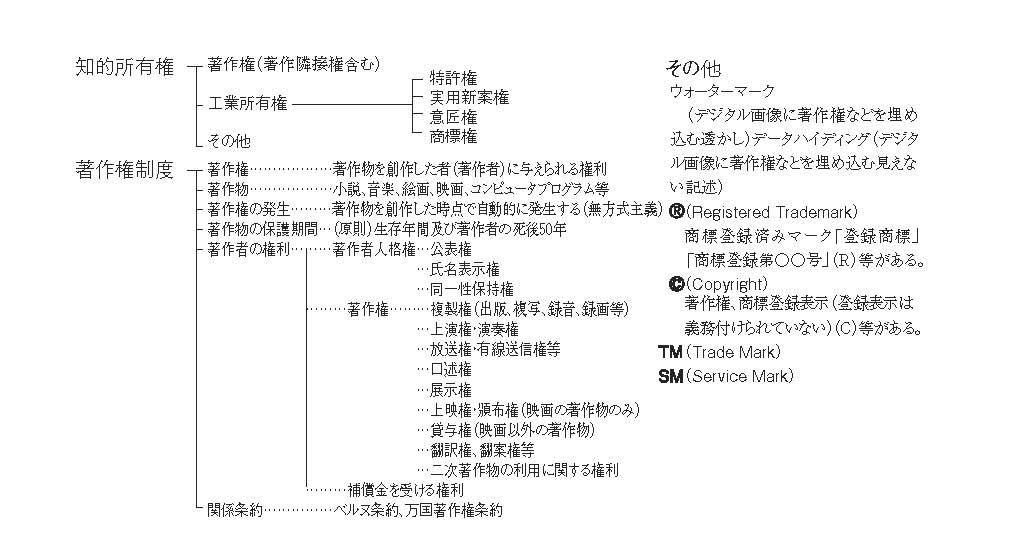

知的財産権は大きく「知的創造物についての権利」と「営業標識についての権利」の2 つに分けられる。「知的創造物の権利」は主に著作権、営業秘密、特許権、実用新案権、意匠権があり、「営業標識の権利」は商標権、商号、商品表示/形態などがある。これらの権利には、対応するそれぞれの法律があり、印刷物と密接なのは「著作権」や「商標権」である。

知的財産権の世界的な取り決めは1886 年のベルヌ条約に始まり、1996 年のWIPO 著作権条約と推移してきた。WIPOは知的財産権を扱う国連の専門機関である。

著作権は、作者や制作者に認められた独占的権利である。独占的権利には複製権、翻案権、公衆送信権などがある。

著作権は著作者に認められる。また、著作権は譲渡が可能であり、譲渡したとき元の著作者を「原著作者」といい、譲渡された方を「著作権者」という。

日本においては、1899 年に制定された旧著作権法を全面改正した現行の著作権法が1970 年に制定された。著作権法は社会実態に沿うように、ほぼ毎年何らかの改正が行われている。

日本における著作権は無方式主義をとっており、届け出る必要はなく創作時点で権利が発生する。

著作権の保護期間は著作者の死後50 年であるが、法人著作は公表後50 年となる。ただし映画については公表後70 年である。

著作者人格権は著作者に与えられた権利で、公表権、氏名表示権、同一性保持権よりなる。また著作権と異なり人に譲渡することはできない。

著作隣接権は著作物などを伝達する者に与えられた権利である。

著作物の種類は、文章など言語の著作物、音楽の著作物、舞踊/無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、地図/図形の著作物、映画の著作物、写真の著作物、プログラムの著作物などのほかに、二次的著作物として翻訳、編曲したもの、編集著作物として百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物、データベースの著作物などがある。

コンテンツホルダーとは、そのコンテンツに関しての著作権など何らかの権利を保有している個人や企業・団体の総称である。

著作権の一部である複製権や出版権を取得したコンテンツを数多く所有して配信事業を行っている企業は、コンテンツホルダーとなり得る場合がある。

ビジネスにおけるコンテンツホルダーには、権利料収入の有無につながるコンテンツの著作権を持つことが重要である。

商標は商法で定める商号とは異なり、商品やサービスに付けられる。商標は特許庁に届け出て認可されることで、商標権者はその商標を独占的に使用することができる。

商標には商品に付けられた「商品商標」とサービスに付けられた「役務商標」がある。企業名のイメージロゴも登録可能であり、商品グループに対しても商標登録が可能である。

商標の種類は、文字、図形、記号およびそれらの組み合わせがあるが、それ以外に立体も登録可能である。ただし、匂いや味、音は登録できない。

保護期間は登録の日から10 年であるが、更新することができる。また登録後3 年以内に商品および役務として使用しないでおくと、不使用商標として取消しの請求を受ける恐れがある。

2016年8月に開催したDTPエキスパート認証(本試験)は、第46期、23年目を数えることとなった。累計の資格取得者は22,000人を超えており、印刷業界におけるスタンダードな資格と言えるだろう。

次回2017年春試験は、2月26日(日)に開催いたします。

各試験開催要項を公開しました。

今回の「DTPエキスパートカリキュラム」の改訂(第11版) により新たな項目として、また試験の新カテゴリーとして「コミュニケーション概論」が加わった。しかし、これまで改訂を重ねてきた「DTPエキスパートカリキュラム」の表紙には常に4つのキーワードとして“よいコミュニケーション”“よい制作環境”“よい印刷物”“高いパフォーマンス”が掲げられており、もともとその筆頭に“コミュニケーション”を謳ってきた。

DTPエキスパートの人物像は、日本におけるDTPの導入期から普及、展開といったフェイズに応じて変化してきた。また、メディアの多様化、ビジネスの変化といった環境に応じてその役割が変化せざるを得なかったところもある。しかし、一貫しているのは“DTPに関する正しい知識と技術を保有し「高品質な製品としての印刷物(よい印刷物)」の提供を実現する、あるいは実現できる人”ということである。

ここで、今一度“よい印刷物”とは何か?を考えてみる。

鮮やかな色再現が実現できていたり、美しいレイアウトや素晴らしい組版体裁の印刷物は高品質であるといえるであろうが、それだけでは製品としては不完全である。印刷物という手段を通じて伝えたい情報が的確に受け手に伝達ができ、結果として期待された効果が得られなくてはならない。

いくら見た目にきれいなチラシを作成しても、それが購買や集客に結びつかなくてはまったく意味がないといえる。すなわちその印刷物が果たすべき役割、目的が達成されてこその“よい印刷物”なのである。

改訂「DTPエキスパートカリキュラム」の「コミュニケーション概論」の項の冒頭には以下のように記述されている。

印刷物などのメディアは、情報の移動・伝達=コミュニケーションの手段の一つであり、コミュニケーションについての理解はメディアビジネスの根幹である。

そもそもコミュニケーションツールとしての印刷物に対する理解は必要不可欠であるということである。

情報を伝達するメディアは、紙のほか電子化されたものなど、多様化している。そうしたなかにおいては、コミュニケーションツール(手段)の選択肢も多様化したということであり、紙メディアにかぎらず各種メディアの特性も理解した上で選択と手法を最適化して制作物を設計していく必要がある。

コミュニケーションツールを効率的、効果的に作り上げていくに際して最も必要な能力はコミュニケーション能力である。

各種メディアの制作にあたって、まずはクライアントの要望をヒアリングなどによる情報収集と分析によって的確に把握する必要がある。この段階(クライアントとのコミュニケーション)が不十分であると、制作物を適切な仕様に落としこむことができず結果として“よい印刷物(制作物)”とはならないであろう。

さらに、制作プロセスにおいても、例えば制作プロジェクト進行管理において、各工程間での指示や伝達を始めとして各業務担当者の情報伝達能力=業務間コミュニケーション能力が円滑な業務遂行の要となるのだ。

今回のカリキュラム改訂で、コミュニケーションツールとしてのメディアの理解とともに、制作進行におけるコミュニケーション能力もDTPエキスパートに求められることをさらに明確化したということである。

(JAGAT CS部 橋本和弥)

※本記事は、2014年8月掲載当時のものです。

※DTPエキスパートカリキュラムは、2016年11月に改訂12版発行の予定です。

8月21日(日)に開催しました第46期DTPエキスパート認証試験の受験者属性等速報レポートを掲載します。

受験者数はほぼ前年なみ、受験者属性に大きな変化はありませんが、企業受験率が昨年52.8%から、59.2%と高まりました。

試験は現在、9/20までの実技試験期間中となっています。

実技試験終了後、学科・実技の総合採点ののち、10月末に合格者を本サイト上で発表する予定です。

ユニバーサルデザインとは、全ての人のためのデザインを意味し、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインを目指している。

ユニバーサルデザインは、

などの考え方が基本となっている。

文字や色については、誤読などをさせずに認識しやすく、かつレベルの高さを保つデザインが必要である。

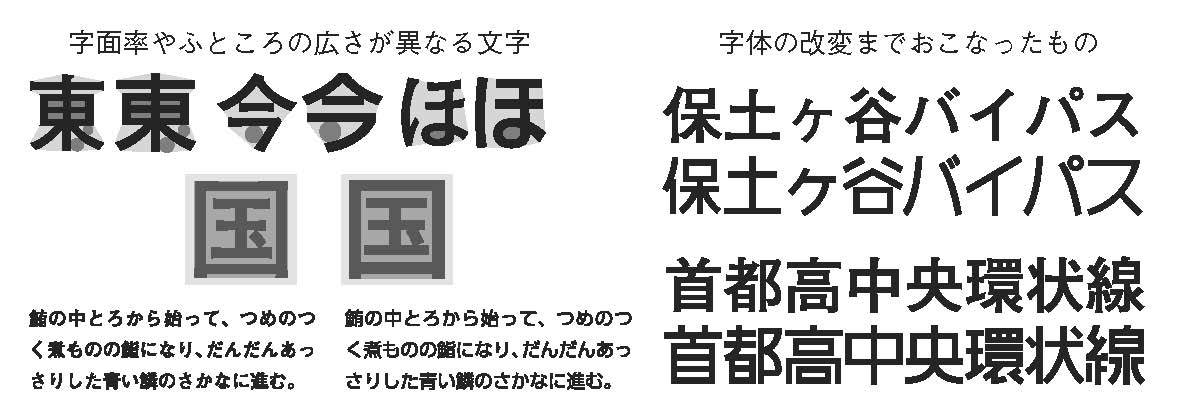

文字におけるユニバーサルデザインで特に重要なのは、視認性や判読性、デザイン性、可読性がある。

視覚感度は年齢による低下や特定の色の区別がしにくい色弱者などのように知覚を制限するものがある。

それを踏まえた配色や色使いをしていくことが、カラーユニバーサルデザインであり、誰にでも見やすい色の組み合わせやデザインを行うことが求められている。

文字の代わりにピクトグラム(「絵文字」「絵単語」)が、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号(サイン)の一つとして用いられる。また、地色

と図表に明度差のある2 色を用いて、表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられる。

紙面のデザインで強調したい言葉があるときは、色だけでなく文字のポイントを大きくしたり、書体を変えたり、もしくは下線や傍点、囲み枠といった方法を使う。

ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いは以下である。ユニバーサルデザインは広範囲の人、つまり地球上の全ての人が対象となるが、バリアフリーは高

年齢者、障害者などのように範囲が絞られる。

フォントもユニバーサルデザインに対応したUDフォントがリリースされている。

1. 読みやすく、誤読することも少ない。2. 形状がシンプルで分かりやすい、という目的でデザインされた文字のことである。例えばI 社UD フォントの特徴は、

読みやすく、誤読されにくいを基本コンセプトに、以下の4 つの観点から開発された。

UD フォントは役所や病院などの案内表示、取扱説明書、携帯電話の表示、新聞/雑誌などで有用である。

原稿整理を行うときの表記の基準に照らし合わせて、ページが組版された状態のチェックをし、校正記号を

使って修正の指示を入れる。

文字校正の記号および意味はJIS Z 8208:2007 として定められている。ゲラへの校正記号の記入の仕方は、これに準じて行う。

校正記号を用いる理由は、長々と説明文や注釈をつけることを避け、正しく簡潔に意思が伝達できるよう

にするためである。

赤字は入力、編集、内校正、赤字引合わせなどの担当者が正確に作業できるように、きれいかつ丁寧に入

れる。

赤線が交差、接触、折れ線になるのは避け、また誤字の箇所からなるべく近くの余白まで赤線を引き出す。

文字校正の記号および意味は、1965年にJIS Z 8208として定められ、2007 年にJIS Z 8208:2007として改

定されている。ゲラへの校正記号の記入の仕方は、これに準じて行う。

原稿の表記の様式は、著者の思想および感情の表現の一部である。また1 冊の本の中で表記形式の不統一は、読者が内容を理解するときに混乱を起こす。

原稿整理での表記の統一(形式的整理)は、第一に著者の意向を尊重して執筆方針を読みとって作業を進め、その中での未整理の部分、不統一の部分を正す。

表記について、あらかじめ著者との間に「執筆要項」を作成してそれに従って作業する場合もある。

出版社単位あるいは雑誌媒体に応じて、原稿表記についてのルールを整理して、明文化したハウスルールを作っている場合もある。

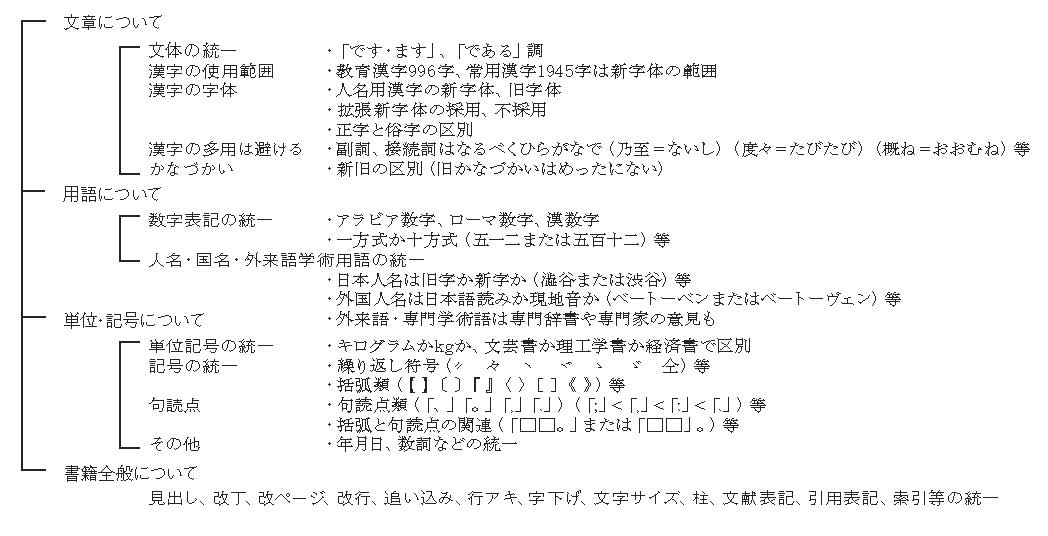

文章については、文体の統一、漢字の使用範囲、漢字の字体、かなづかい、送りがな、引用文の表記、ルビをどのようにするか、などを決める。意図的に旧かなづかいがされている場合もあるので、その原則を知っておく。

用語については、外来語の表記、外国の国名/地名/人名、学術用語の表記、などを決める。

組版については、繰り返し符号、かぎや括弧および句読点、年月日、数詞、単位記号、括弧と句読点の関連、などの組み方原則を決める。

書籍全体では、見出し、注、文献のあげ方、索引のオーダー、改丁/改ページ/改行/追い込み/追い出し、行あき/字下がり/文字サイズを下げるところ、などを決める。

書物において、記事の冒頭に置かれ、その記事の内容が一目で分かるように書かれた標題。編、章、節などの区分に応じて、大見出し、中見出し、小見出しと段階的に見出しが付けられる。見出しには通常本文よりも大きい文字や太い文字を用いる。

本文中の用語、または図表などの一部についての補助的な説明。本文上部の頭注、本文下部の脚注、本文中の割注、小口側の傍注、編、章、節、段落などの次や巻末に入る後注などがある。

筆録・印刷物などで、以前の制度や文物などを研究する参考資料。多くは参考文献として巻末に記載する。

本文中の主要な語句や項目を検索しやすいように抽出して50 音順かアルファベット順にまとめその記載ページを記したもの。多くは巻末に記載する。

章見出しなどでページを改め、次の奇数ページからまた組み始めること。奇数ページで終わった場合、次の偶数ページは白となる。

章見出しなどでページを改めて組版すること。奇数偶数に関係なくページが変わればよい。

文字組版の際、行を改めて次の行に替え文章を組むこと。

改行、改段、改ページなどをやめて、前の行に続けて組むこと。

禁則処理における行頭行末禁則の句読点や約物類などの処理方法の一つ。行頭禁則の句読点などが行頭にくる場合に、前行の文字を次行に追い出し、前行の空いた分のアキをスペーシング処理して行末揃えを行う。

ここまでを追い出し処理という。

前行と次行のアキの距離。行間。

所定の字詰めより下げて組むこと。和文組版では段落の1 行目の行頭を1 文字下げる場合が多い。

文字の大きさ。Q(1Q = 0.25mm)/ ポイント(1point ≒0.3528mm)で示す。