ツーリズムEXPOは、来たる10月下旬に初めて大阪で開催される。全国の地方創生・地域活性化が集結するイベントとして注目度が高い。会場は人と印刷物などの媒体で埋め尽くされる。工場見学など産業を観光資源に生かす手法についての事例紹介も展開される。

「研究調査」カテゴリーアーカイブ

Webコンテンツ制作の現場における記事作成の未来

なぜ、文章作成アドバイスツール『文賢』を開発したのか?

ネット上には情報があふれ、いかに読んでもらうか、いかに検索して選んでもらうかの工夫が求められている。SNSは個人の情報発信のハードルを大きく引き下げる一方で誤解から生じる「炎上」と呼ばれるトラブルが多発している。読みやすく誤解のない文章表現を誰もができるようにするにはどうしたらよいだろうか。株式会社ウェブライダー代表取締役 松尾茂起氏に自社開発の文章作成アドバイスツール「文賢」についてうかがった。

ウェブライダーは、ウェブ集客を支援する、コンサルティング・ツール開発・コンテンツ制作を事業としており、京都に本社を置いている。世の中には多くの校正ツール、校閲支援ツール、推敲支援ツールがあるが、「文賢」の最大の特長はウェブライダー自身がコンテンツ制作をしやすくするために開発した点である。人はどのような文章を読みやすいと感じるのか、あるいは炎上を防ぐためにどのようなことに気をつけたほうがよいかを研究、分析した結果のノウハウが組み込まれている。ウェブでは、読み手が何名訪問して何分滞在して記事のどこからどこまで読んだのか、どのリンクがクリックされたのかといった行動を把握することができる。これが印刷物と決定的に違う点である。ウェブの読者の行動を徹底的に分析することで、わかりやすさや読みやすさの定義ができ、それがツール化されている。

「文賢」の基本機能は以下の7つである。

- 文章表現 文章内の表現を豊かにし、より伝わりやすくするための類語や言い換え言葉の候補を提案する

- 校閲支援 誤字脱字や誤った使い方をしている言葉、避けるべき言葉を指摘する

- 推敲支援 文章をもっと読みやすくするという視点でチェックする。例:同じ文末表現の連続使用、50文字以上の文に読点がないなど

- アドバイス 社内ルールなど気をつけたいことを登録しておき、チェックリストとして表示することで、書きあがった文章がルールに沿っているかの最終確認を促す

- 文章を確認する 書体を変えて見返したり、音声読み上げで書いたものを耳で確認したり、印刷物として読むことで、第三者視点での確認を促す

- 辞書登録 「文賢」が持っている辞書以外の文言をチェックしたい場合、文言の追加や削除ができる

- Chrome拡張機能 GoogleのウェブブラウザーのChrome拡張からスムーズに「文賢」にアクセスできる

文章表現機能は、文章をより魅力的にする機能である。例えばグルメライターであれば「美味しい」ということをただ「美味しい」と表現しても飽きられてしまう。表現のレパートリーが乏しいとすぐに行き詰ってしまうが、「文賢」を使えば候補となる表現がいくつも列挙される。「複雑で深みのある味」「スケール感が半端ない」「イマジネーションを刺激する」「言葉を並べつくしても伝えきれないくらいの」などの表現があり、言葉に困らなくなる。

炎上を予防するには

ウェブで炎上する代表的な原因は次の3つではないかとウェブライダーは考えている。

- さまざまな視点や価値観を持つ人が読むことを想定できていない

- 誤解を生む表現を用いている

- 本来はクローズドな範囲で留めておくべき内容を公の場で発信している

ウェブライダーが運営しているワインのサイトの中には閲覧者が50万人、平均滞在時間が18分という記事がある。この50万人の中に記事に対して嫌悪感を抱く人が2、3人いたとする。その人達が悪意のあるツイートをしたとすると、ごく少数派の意見がソーシャルメディア上を流れ多くの人が目にすることになる。ネット上では個人の声の影響力は非常に大きいためメディアを運営することは大きなリスクを背負うことになる。そこで「文賢」では炎上を防ぐためのチェックがある。

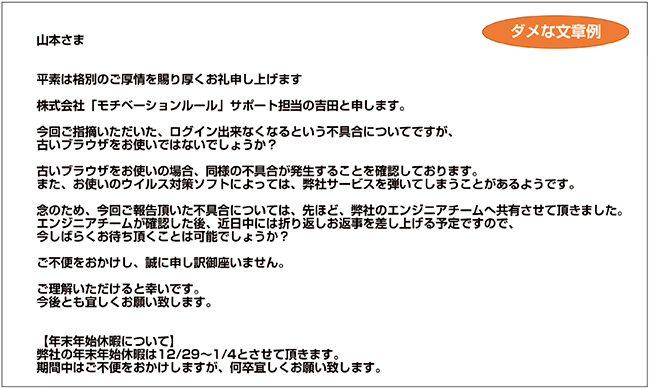

一例として、メールでのお客様対応の文章を紹介する。ウェブサービスを提供している会社にユーザーからログインできなくて困っているという問い合わせが入り、それに対してサポート担当からメールを返信するという想定で、文章を作成する。

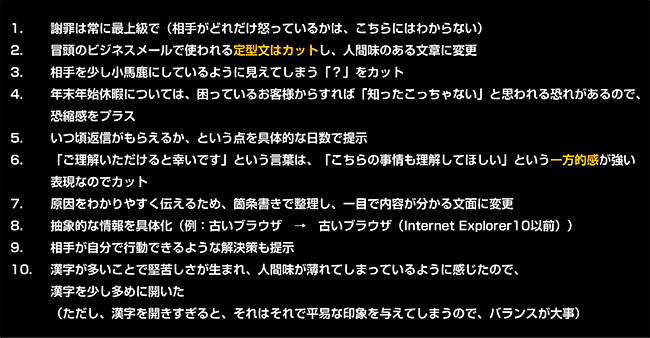

「文賢」が指摘する改善点

この文章の改善点は図2の通りである。

3つ目にクエスチョンマークを使わないという指摘がある。これは文中にクエスチョンマークがあると「バカにしている」と感じるお客様がいるからである。ウェブライダーはWebサービスのサポートを12年間続けており、これまで27,000件の問い合わせにお応えした実績がある。この経験からお客様がどのような表現を使うと不快な思いをされるのかの理解を深め、社内で共有している。

メールは1回送ってしまったら後で取り返しがつかない。メールを利用したマーケティングツールは非常に進化しているが、文面についてはチェックが行き届かずにいまだにトラブルが起こっている。ウェブライダーは、「文賢」を通じてコミュニケーションスキルを磨いていただければと願っている。

「文賢」を使っていると知らず知らずに豊かな表現力が身につくし、誤解を招くような表現に気を付けるようになる。するとコミュニケーション不全によるトラブルが減って世の中が良くなるというのが開発コンセプトである。

また、「文賢」は、使う人たちが学びを得られるツールになることを強く意識している。そのためアドバイスにおいても「こうすべき」という断定はしない。「わかりやすいかもしれません」「可能性があります」というようにユーザに問い直すような表現にしている。なぜなら、直接、答えを返してしまうと「文賢」に丸投げしてしまい自分の頭で考えなくなるからである。問いが思考を生み、思考が言葉を生むという流れをツールで実現したい。Twitterでの騒ぎなどを見ていると言葉を不用意に発していると感じる。思いつくままに発しているので、配慮が足りず誰かを傷つけ、自分も傷ついてしまう。本来、言葉とは発するのではなく大切に紡いで、編むものである。ウェブライダーは「文賢」を通じて言葉を紡ぐお手伝いをしていきたいと考えている。

(文責 研究調査部 花房 賢)

数値情報からストーリーを感じる図を作る

調査結果を説明する時、文字と数字の羅列よりもグラフで示した方が分かりやすい。さらに、グラフを応用した印象的な図解を用いると、理解を助けるだけでなく、物事の関係や変化などを、よりリアルに伝えることができる。 続きを読む

印刷業定点調査 各地の声(2019年4月度)

4月の売上高は+1.9%。昨年4月は+0.1%と前年同月が高かったにも関わらずプラスとなったことは、体感的には数字以上の繁忙さだったと思われる。用紙調達難による需要減もあったが、大型連休前の駆け込み需要が上回った。用紙価格の転嫁、印刷の価格修正も一定程度ながら受け入れられ、表面的な売上高を押し上げた面もある。 続きを読む

最新調査による印刷会社の経営動向2019[業績・戦略・設備]

本調査は印刷会社の(1)業績(2)戦略(3)設備を総合的に調べている。業績と戦略を同時に調べることで、どのような戦略が業績を高めるのか、好業績企業はどのような設備・技術・サービスに取り組んでいるかも明らかにできる。

普及期を迎えたプロセスレスプレート、デジタルメディアは足踏み

「JAGAT印刷産業経営動向調査」より新技術、サービスの導入状況、満足度、導入意向を紹介する。

続きを読む製造業にもサービスにも活用される、IoTのしくみとは

IoT(Interner of things)は「モノのインターネット」という説明がされることが多いですが、それだと、わかるようなわからないような。今回はIoTのきほんのしくみと活用事例を紹介します。

続きを読む印刷業定点調査 各地の声(2019年3月度)

3月の売上高は△0.6%。2月のプラス(+0.3%)からマイナスに転じたが、微小な変化であって実質的には2カ月連続で±0の前年同水準であったと見て良いのではないか。 続きを読む

第30回 国際 文具・紙製品展 ISOTに見る2019年の文具トレンド

第30回 国際 文具・紙製品展 ISOTと第28回 日本文具大賞の結果から、印刷業界に関わりのあるトピックを紹介する。

ライフスタイルに生きる、紙ものたち

2019年7月17日(水)から19日(金)に開催されたインテリア・デザイン市場のための国際見本市「インテリア ライフスタイル」では、紙素材や印刷・製本加工技術を応用した製品も多数発表された。