ある会員企業からMISの導入効果を定量的に示したいという提案があった。

自社ではMISを導入し、効果を実感しているが、導入していない企業に勧めてもなかなか導入までには至らないことが多いからだという。

自社での経験も踏まえて生成AIとやり取りした結果は以下のようになった。

質問1:

作業指示書を手書きで行っている従業員数20名、売上2億円の印刷会社が750万円をかけてMISを導入し、作業指示書を電子化した場合の投資効果を試算してください。

回答1:

効果1:作業効率UP

- 毎回手書きしていたものが、過去のデータを引用できて時短を実現

- 生産管理担当任せで共有されていなかった生産予定が、誰でも見えるようになり、先手の工程管理が可能になり、残業時間の削減や休日出勤がなくなった

- 過去の見積りや他の営業マンの価格もわかる仕組みにより、見積時間を短縮

効果2:粗利UP

- 実際にかかった原価を見ることができ、赤字案件の把握・対策ができるようになった

- 値決めが明確になり、戦略的に営業できるようになった

効果3:売上UP

- 営業の事務作業の時間が減り、営業活動の時間が増え、売上UPにつながった

質問2:それぞれの効果を金額換算してください。

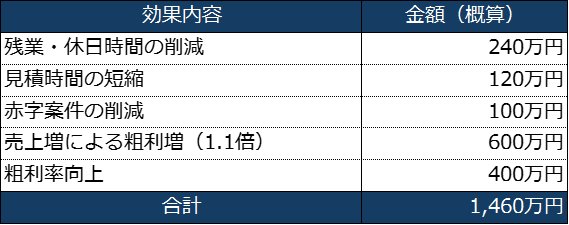

効果1. 残業・休日出勤の削減(工程見える化)

- 年間削減:【10人 × 10時間】 × 12ヶ月 = 1,200時間

時給換算:2,000円 → 年間240万円の人件費削減

効果2. 見積作業の時短(価格データの共有)

- 営業5人 × 月20件 × 0.5時間短縮 × 12ヶ月 = 600時間

時給2,000円で換算 → 120万円の時間的コスト削減

効果3. 赤字案件の削減(原価の見える化)

- 年間赤字案件による損失:仮に500万円

20%削減 → 100万円の利益改善

効果4. 売上の増加(営業時間の確保)

- 事務作業が効率化し営業活動が増加(売上が10%UP)

→売上2.0億→2.2億円に増加 - 増加分:2,000万円

粗利率30%で換算 → 粗利増:600万円

効果5. 粗利率の向上(値決めの明確化と戦略的営業)

- 粗利率が28% → 30%に改善と仮定

2.0億 × 2%=400万

まとめ

利益効果の合計(年間)

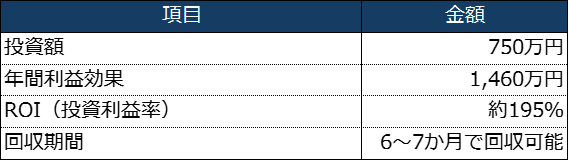

投資回収とROI

以上が生成AIの出した結論となる。

この結果を見る限り、MISを導入しないという選択肢はないと思えるが、ここに含まれていないのが、立ち上げのコスト(労力)と運用を定着させるためのコスト(労力)である。MISは導入時には、いわば空っぽの器なので、自社に最適化するためには売価や原価や取引先など各種のマスター登録が必要となる。マスター登録につまづいて、導入したもののうまく活用できないケースは多い。

また、運用の定着にはさらにパワー(労力)がかかる。社内には今まで通りのやり方を続けたいという現状維持バイアスがかかるので、新しいシステムの使い勝手の悪さややり方を変えることのリスクが強調されがちである。それらを乗り越えて運用を定着させるには、トップの強いリーダーシップと何のために新しいシステムを導入するのかという目的の共有が欠かせない。

(研究・教育部 花房 賢)