<次世代へと続く顧客のファン化を目指して>

※【第29期クロスメディアエキスパート 論述試験 】解答サンプル

◆【第29期与件: 鋳物ホーロー鍋の製造・販売】クロスメディアエキスパート 記述試験

————————————————————————————————-

(設問)下記は、あなたの所属するグループで使っている企画提案書作成の検討フォーマットである。与件文を読み、設問にしたがって各項目を記述しなさい。

[問1]【課題設定】

(1)顧客との双方向型コミュニケーションの不足 (2)他社との差別化 (3)ブランドの魅力の周知徹底

[問2]【ターゲット】

(ターゲット) (理由)

[問3]【提案の骨格・方針】

(1)本提案における施策発信の中心となるメディアとその選定理由 [選定理由] Web広告、店頭POP ] :興味・関心の醸成のため。また、購入を考えている層が接触しやすいため。

(2)メディアを通じて発信・訴求する主要コンテンツとそのねらい・意図 [ねらい・意図]

(3)本提案の施策において複数メディア間の連携を誘導するしくみ

(4)共有・拡散を促すしくみ 親子イベント開催にあたり、SNSでアカウント作成。親子で作れるレシピを配信する。また、親子イベントのPRをフォロー・共有した人に、抽選で「親子で作れるレシピ本」をプレゼントする。

(5)A社の競合他社への差別化対策 ・何度も受賞するような「メイドインジャパンの高品質」をアピールする。

[問4]【提案する施策内容】

【第1施策】 [施策タイトル] [施策内容・目的・効果など] < 目的 > < 内容 > < 効果 >

【第2施策】 [施策タイトル] [施策内容・目的・効果など] <目的> <内容> <効果>

【第3施策】 [施策タイトル] [施策内容・目的・効果など] <目的> <内容> <効果>

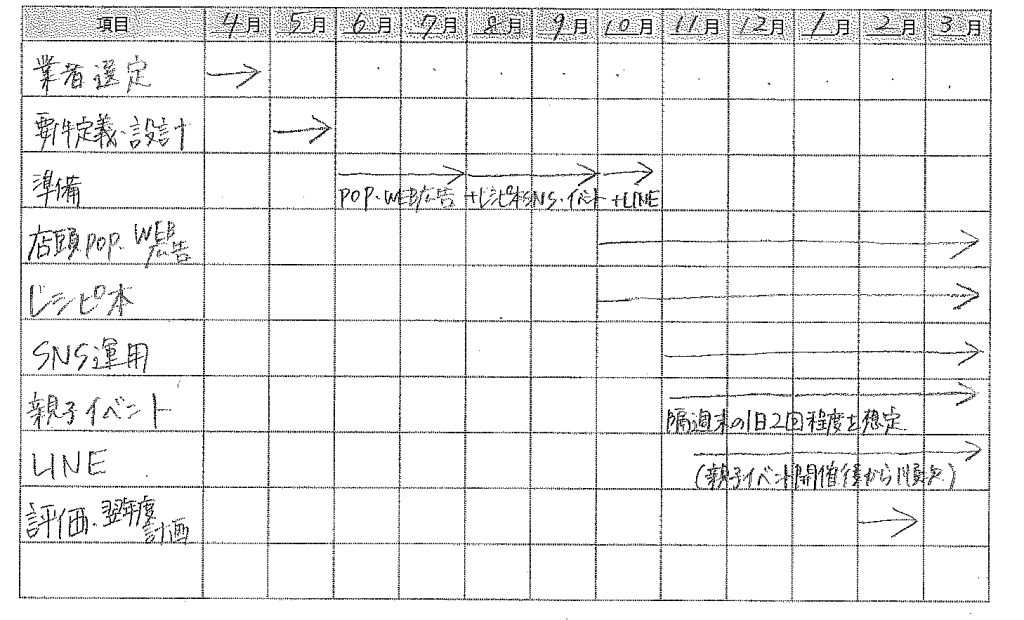

[問5]【実行スケジュール】

[問6]【概算見積】

項 目 金額(万円) 要件定義・設計 350 店頭POP(デザイン・印刷含む) 200 Web広告 (デザイン・印刷含む) 350 レシピ本 450 SNS運用 300 親子イベント 450 LINE 400 合 計 2,500

[問7]【タイトル】

マルチチャネル活用によるVMCの認知・販売促進と継続的コミュニケーション施策のご提案

[問8]【序文(挨拶)】

この度は、貴社事業に関するご提案の機会をいただき、誠にありがとうございます。貴社は「世界最高の品質にこだわることが、日本のモノづくりとしての誇り、職人の誇り」を理念とし、業績を伸ばしてこられました。貴社が新たに参入した鋳物ホーロー鍋市場には既に競合他社が日本でのシェアを拡大しており、今後ますますの競争激化が予想されます。

[問9]【施策の総合的効果】

[自社(X社)の強み・X社を採用する意義] ・ A社と過去に取引をした実績があり、スムーズな対応が可能です。

[施策内容の総合的な効果・まとめ] ・ターゲットを既存顧客+αとすることで、他者との差別化をはかりながら、新たな顧客層を開拓できます。

————————————————————————————————-

【作成者】 M.K (大日本印刷株式会社)

【コメント】