印刷業、製版業、製本業、印刷物加工業、印刷関連サービス業から構成される、印刷産業。事業所数は2万以上、製造業のなかでも5番目に多い事業所数です。 続きを読む

「協会情報」カテゴリーアーカイブ

人材育成は会社主体のサポートか? 社員まかせの自助努力か?

有効求人倍率が25年ぶりの高水準を示して話題になっている。安倍政権の経済政策の効果もさることながら、止まらない少子高齢化によって必要な人材が確保しにくくなるということで、今後は企業の採用環境が厳しさを増していくものと予想されている。

新入社員の育成は入社前の準備から始まる

新入社員の教育は初動が大事だ。採用かなった人材を即戦力に育てるためには、事前準備が必要だ。 続きを読む

「DTPエキスパートカリキュラム」第12版発表 ~ 試験範囲が示す人物像、役割

DTPエキスパート認証試験の最新カリキュラム改訂(第12版)を11/18に発表した。

カリキュラムは試験の出題範囲をまとめたものであるが、同時に目指すべき有資格者の人物像や役割も示している。 続きを読む

【DTPエキスパートカリキュラムver.12】[情報システム]4-11 デジタルメディア環境とビジネスモデル

デジタル技術とネットワークを組み合わせて、顧客に新たな利便性を提供する動きが活発化している。小ロット多品種化が急速に進む中、営業効率を上げるための手法としても有効である。例えば、Webを活用した入稿、プリフライト、画面校正、修正前後のデータ比較、などの機能を備えたWeb校正システムが普及しつつある。こうしたツールを利用しつつ、独自のサービスやビジネスモデルが生まれてきている。

4-11-1 Web to Print

- Web to Printとは、Webブラウザーからデータエントリーや印刷指示を行い、印刷物を制作・納入するシステムや仕組み、およびビジネスの総称である。Web to Print を活用したさまざまなビジネスは世界各国で成長しているほか、国内でも急増している。

- 代表的なモデルとして次のようなものがある。

1) 印刷発注者がWebブラウザーからデータ入稿と印刷発注を行い、印刷物を制作するという形式のもの。

印刷通販やデジタル印刷ビジネスの基盤として普及している。

名刺や製造マニュアルなどのリピート発注において、発注側、受注側双方で大きな効率化が実現できる。

2) 印刷発注者が、あらかじめ用意されたデザインテンプレートの中から気に入ったものを選択し、テキストや画像など自分の情報をオンラインで編集し、オーダーするというもの。はがき・年賀状、フォトアルバム、ブログ出版など対象はさまざまである。自動組版の機能を提供するサービスもある。

【DTPエキスパートカリキュラムver.12】[DTP]1.1 概要

DTPに必要な環境の構築から、印刷物制作における各構成要素について理解し、適切な制作フローを踏まえた工程管理までを理解する。

1-1-1 DTPの変遷

- DTP登場以前のプリプレス工程においてはリライト原稿、レイアウト用紙、版下、フィルム、刷版といった中間生成物があった。これに対し1985年、DTPに必要な3つの要素Macintosh(パソコン)、LaserWriter(プリンター)、PageMaker(レイアウトソフト)が登場した。これによりデザイナーや編集者、制作担当者など、印刷物作りに関わる人の間で、文書データが場所を問わず扱えるようになった。

- DTPはデザイン、写植・版下、製版という3つの工程を結びつけた。AdobeのIllustratorというソフトウェアによりカラー処理が可能となり、1990年頃からカラー印刷物のDTP化が盛んになった。1992年頃からは生産性においても製版の専用システムに太刀打ちできるようになった。今日では、DTPは世界の印刷物制作の標準になっている。

1-1-2 DTPの3要素

- DTPにおける第1の要素は、WYSIWYG(What You See Is What You Get:見たままが得られる)である。当初からMacintoshは、ディスプレイ上で紙面と同様のイメージを表現することができるWYSIWYG機能を備えていた。

- 第2の要素は、ページ記述言語であるPDL(Page Description Language)の標準化である。PostScriptは、1982年Adobeにより開発されたPDLである。AppleのLaserWriter NTXは、PostScript言語で記述されたデータを解析するインタープリターを備えた最初のプリンターであった。PostScriptは言語仕様が公開されており、対応したインタープリターを搭載する出力装置であれば、異なる機種であっても同一の紙面データからは同等の出力を可能にする。

- 第3の要素は、パソコン(パーソナルコンピューター)上で文字や画像、図表が扱えるページレイアウトソフトである。PageMakerは、レイアウト(組版)機能によって文字や画像を画面上で統合してレイアウトし、PostScriptデータとしてプリンターに送信することを可能にしたソフトウェアである。

【DTPエキスパートカリキュラムver.12】[DTP]1.2 環境

1-2-1 ハードウェア

- DTPで最低限必要なハードウェアは、入力機器および編集機器、出力機器である。入力機器としては「キーボード」、「マウス」、「カメラ」、「スキャナー」、編集機器としては「コンピューター(パソコン)」、出力機器としては「ディスプレイ」や「プリンター」が挙げられる。作業環境により、さまざまな組み合わせが想定される。

1-2-2 ソフトウェア

- コンピューターでさまざまなアプリケーションを動作させるには、Appleの「OS X」やMicrosoftの「Windows」など、OSが必要になる。

- さらに、印刷物の素材である「文字」、写真や図表などの「画像」を処理するソフトウェアや、素材のレイアウトを行うソフトウェアが必要である。

- 「文字」については、テキストデータ作成が基本となるため、OSに付属している「テキストエディット」や「メモ帳」のほか、さまざまなテキストエディターやワードプロセッサーなどのソフトウェアが利用される。

- 代表的なソフトウェアとして、画像処理(ビットマップデータの処理)ではAdobeの「Photoshop」、イラストや図表といったベクターデータの作成や、端物のレイアウトでは、Adobeの「Illustrator」、頁物のレイアウトでは、Adobeの「InDesign」や、Quarkの「QuarkXPress」などが挙げられる。

- このほか「フォント管理」や「データ圧縮解凍」、「PDFデータ作成」など、さまざまなソフトウェアが利用されている。

1-2-3 システム構成

➢ DTPシステム

- DTPは、オープンなシステムとして発展した。さまざまなハードウェアやソフトウェアを利用するため、操作方法やデータ交換方法、業務効率、品質などに配慮し、システム設計を行うことで、個々のハードウェアやソフトウェアが持つ機能を有効に活用できる。

- DTPシステムでは、ハードウェアやソフトウェアの選定、周辺機器とのインタフェースやネットワークへの接続、データベースの構築などが行われることがある。さらに、他のシステムとの連携が必要になる場合もある。

日経印刷 用紙EDI取組事例 掲載記事PDF請求フォーム

会報誌『JAGAT info』2016年8月号掲載「用紙EDI 導入により間接業務を年2000 時間削減」の記事PDFをご希望の方にお送りいたします。

お手数ですが下記に必要事項をご記入お願いいたします。

ご登録いただきましたメールアドレス宛に資料をお届けいたします。

※今回お預かりした個人情報は小会サービスのご案内に利用させていただくことがあります。原則として本人の承諾なしに、上記目的以外に個人情報を利用・または第三者に提供することはいたしません。

印刷会社はいかにして新市場を開拓するのか

従来の印刷会社のビジネスとしては、お客様からの発注によって仕事が発生する受注型の仕事がほとんどだった。 続きを読む

【DTPキーワード】出版印刷物

出版印刷物とは雑誌、書籍などの多ページの印刷物(ページもの印刷物)を指す。

多量の文字を主体とした印刷物では、文章に図版(説明図/イラスト/写真など)などが付随する場合がある。それらは所定ページの決められた場所にリンクされていなければならない。

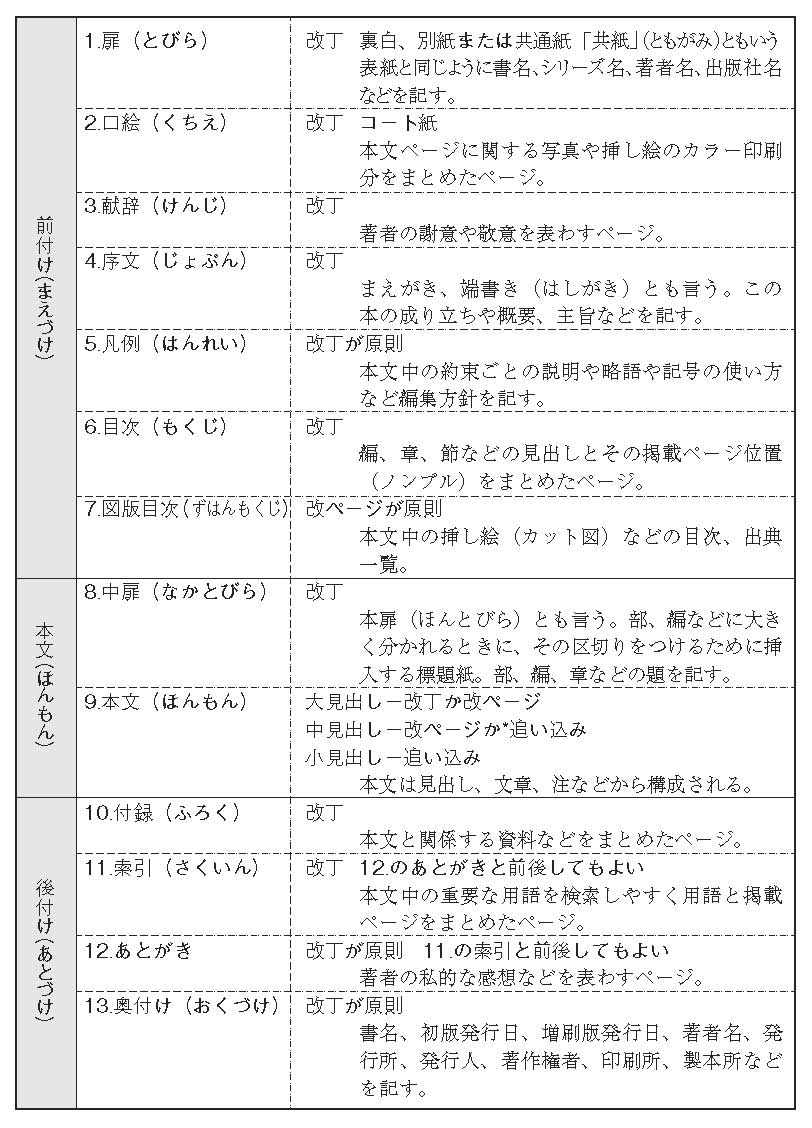

伝統的な書籍の構成要素は、前付け、本文、後付けの3つの部分に分けることができる。目次より前に入る「前付け」には、扉、序文、献辞、凡例、口絵がある。本文は、見出し、文章、注などで構成され、奥付以外の「後付け」には、索引、あとがき、付録がある。

出版物は、編集者が企画/設計して、それに基づいて、執筆者/カメラマン/イラストレーターなどの専門家が文章/写真/図版の原稿を作成する。

各種原稿は、文字入力、レイアウト、図版作成などの専門家が加工し、編集者がそれぞれの品質と内容をチェックして、所定位置に貼り込まれる。

前付け[front matter]

書物で本文より前に置かれている付き物の部分を総称していう。

本文[text]

一般的な意味で用いられる本文(ほんぶん)は書籍などの付き物を除く主要部分の文章を指す。一方伝統的書籍では本文ページは見出し、文章、柱などから構成されるが、本文(ほんもん)はページの中で、見出し、リード文、図表、柱、ネームなどを除く主要部分の文章をいう。

後付け[back matter ; end matter]

本文の後ろに付ける付録や文献、索引、奥付、広告等の総称。

改丁

章見出しなどでページを改め、次の奇数ページからまた組み始めること。奇数ページで終わった場合、次の偶数ページは白となる。

改ページ[new page]

章見出しなどでページを改めて組版すること。奇数偶数に関係なくページが変わればよい。

追い込み[run in ; run on]

改行、改段、改ページなどをやめて、前に続けて組むこと。

付き物[annexed matter]

書籍の本文に対して、前付け、後付け、別丁など、本文を除いたものの総称。また、出版物に付属する印刷物(売り上げカード、腰帯び、カバー、ケース、ブックジャケット、愛読者カード、投げ込み広告など)の総称。

束見本[bulking dummy]

印刷前に実際の印刷用紙を使用して製本し、本文ページなど全体の厚みを見る。これにより装丁上の表紙やブックカバーのデザインが可能となる。特に背表紙の幅が重要になる。

装丁(装幀・装釘)[book binding design]

装丁は本文ページ以外の函やカバーなどのデザインが重視される場合があるが、本来はデザインのほかに紙の質、印刷方法、後加工など、保存や強度などの工業設計的要素も含む。