用語解説の定番として、今回はカラーコレクションを取り上げたい。もともとはカラースキャナーから生まれた機能で、「カラー(色)」「コレクション(補正)」、つまり色補正機能ということだ。

肉をおいしそうに見せるには

用語解説の定番として、今回はカラーコレクションを取り上げたい。もともとはカラースキャナーから生まれた機能で、「カラー(色)」「コレクション(補正)」、つまり色補正機能ということだ。

デジタルカメラが登場する前は、色分解というと大型の製版用カメラにRGBフィルターを使用してカラーリバーサルフィルムからCMYK分版をしていた。しかし、(ハイエンド)カラースキャナーの普及によってデジタル化され、日本のカラー印刷は急速に広まったのだ。カラースキャナーには色調整を行うカラーマスキング機能が内蔵されており、好ましい色に調整できるようになっていた。代表的な補正機能がカラーコレクションで、写真1をご覧いただきたい。

SCREENの代表的なカラースキャナーであるSG-708のコントロールユニットの操作パネルを写したものだ(SG-708は「入力」「コントロール」「出力」の3ユニットに分かれていた)。上段右側にはYMCK4列のつまみが並んでおり、縦がY・M・C・R・B・Gのコントロール色(エフェクティブカラーともいう)で、合計28個のつまみが並んでいる。左の3列が一次色、右の3列が二次色で、SG-708は特別に三次色のブラウンまで用意されていた(日焼けした肌色の調整などに使用していた)。例えば赤色部分だけのシアンインキ量を多くしたり少なくしたりすることで、色を調整できるわけだ。これをC in R(シアンinレッド、赤色に入るシアンインキの量をコントロール)と呼ぶのだが、肉をおいしそうに見せたり、健康そうな肌色を演出したりするのにとても便利であった。

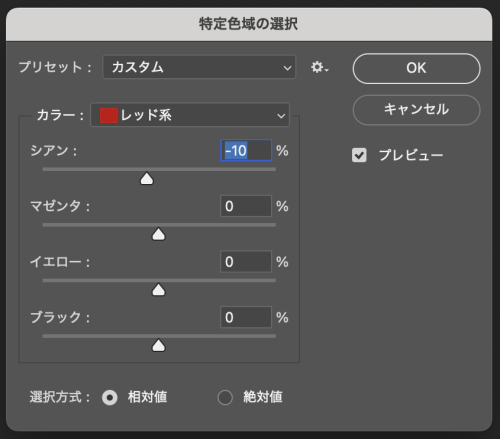

Photoshopの「特定色域の選択」

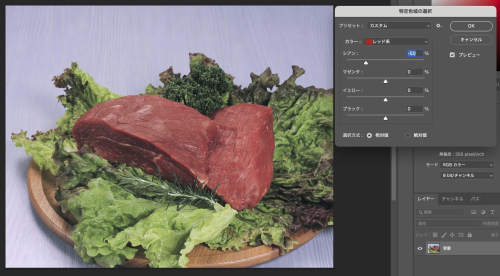

Photoshopにも、カラーコレクションと全く同じ機能である「特定色域の選択」が付いている。全てRGBデータ(Lab)でハンドリングされるので、アペアンプの問題である引っ張り、反転、トーンジャンプなどの不具合もなく、コントロール量も大きいので大々オススメ機能だ。RGBデータに対してもCMYK的にレタッチができて、だけれども結果はRGBというのだから、こんなに便利な方法はない。写真2が「特定色域の選択」である。

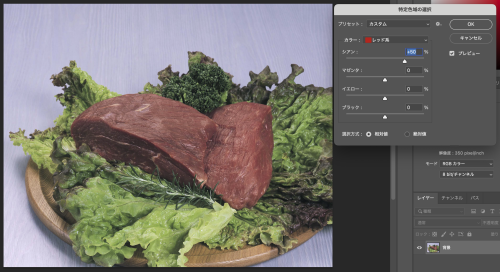

カラーでレッドを選択すれば、赤色(肌色も含まれる)の中のシアンやマゼンタ(赤みを抑えるなど)をコントロールできるのだ。シアンの量を減らせば健康的な肌色になるし、肉もおいしそうになる(Cyan in Red)。グリーンの中のマゼンタを少なくすれば、鮮度がアップする(Magenta in Green)。少々高等なテクニックだが、南国の海らしくする場合には、Yellow in Cyanのイエローを増やすと海のエメラルドグリーンが際立ってくる。本来、シアンにイエローは必要ないが、準必要色と呼ばれるのにはこのような理由がある。しかし、空にはイエローは全く必要ない。空色はブルーなので、Yellow in Blueを極端に減らしてやれば、澄んだ空色になるわけだ。

参考までに表1では、エフェクティブカラーとYMCKについて必要色と反対色をまとめておく。

一次色で準必要色と表記してある色がポイントだ。写真3はC in Rを減らして肉をおいしそうにしたもので、写真4はその真逆だが、とても食欲は湧かない。

(専務理事 郡司 秀明)