今月号で紹介した名古屋のシンクイノベーションは、紙以外の印刷ビジネス、特にキャラクターグッズを主な業務にされている印刷会社なのだが、前々から課題であった自動の缶バッジ作成装置にトライされ、現在は完成直前である。

金属蓋で缶バッジを作る

今回は「缶バッジ」について説明したい。「缶バッジ」とは、もともとは一斗缶(写真1)の金属蓋(キャップ)で作った金属バッジのことなのだが(私はそのように思っている)、この令和の時代に醤油などを一斗缶で購入する個人はまずいないと思うので、若い方は「ペコッという音とともにしっかり締まる一斗缶の蓋」をご存じないと思う。

私は、日本が大きく変わった高度成長真っただ中で生きてきたので、さまざまな経験ができたのは幸運であった。個人的経験では、缶バッジよりも一斗缶の蓋でお手製の手裏剣を作り、よく遊んでいた。作り方に関しては少々問題あり(?)だが、もう時効ということでご勘弁いただきたい。都電の線路上に一斗缶の蓋を置き、その上を車両が通ることでペシャンコになったものを、手裏剣に改造していたのだ(当時の小学生にとって都電は罪悪感が薄かった?)。そんなお手製の手裏剣は本格派で、高速&ストレートに飛んでいくし、木の幹などには楽々と刺すことができた。従って、危険で怪我を伴う事故も複数回経験している(つくづく“昭和”ですよねぇ)。

缶バッジもこの蓋を使って作るのだが(子どもの頃は手製のものが缶バッジの代表であった)、その場合には裏側を(ガム)テープなどで固定したりするので、あまり格好の良いものとはいえない。そこで、缶バッジグッズや専門業者が登場して、ハイレベルな缶バッジが作れるようになったのだ。プロがビジネス目的で製作しているものはもっと品質が良いが、素人でもそれに迫る品質のものが製作可能になったということだ。

現在の「缶バッジ」の定義は、「ブリキやスチールなどの金属製の円盤状の土台(シェル)に好きなイラストや写真を印刷した紙を貼り付け、表面を透明フィルムで覆い、裏面に安全ピンなどの留め具を付けたバックパーツ部をはめ込むことで完成する金属製のバッジ」である。標準は安全ピンの付いているバッジだが、紐やチェーンが付いていればペンダントになるし、粘着テープや磁石の付いたものもある。表部(シェル)と裏部のバックパーツ、そして表部構成パーツの透明フィルムが販売されている(セット販売など、さまざまな方法で)。また、印刷通販などでは印刷サービス込みや別料金で、缶バッジの製作を依頼できる。

通販サイトで機材が入手可能

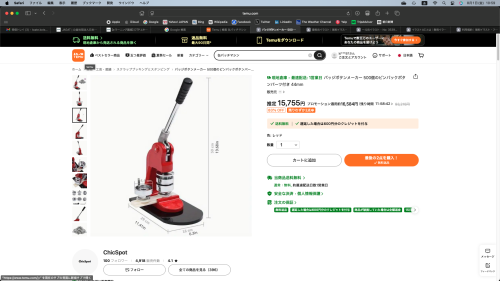

通販サイトで手に入る、最も一般的な作成治具(プレス装置)が写真2で、1万5000円程度である。ハンドル操作でフィルムとイラストなどを印刷した紙をシェルの上に載せて圧をかけて仮止めし、そのシェル部とバックパーツを重ね、フォルダーを変えて圧をかけることで固定できるようになっている。

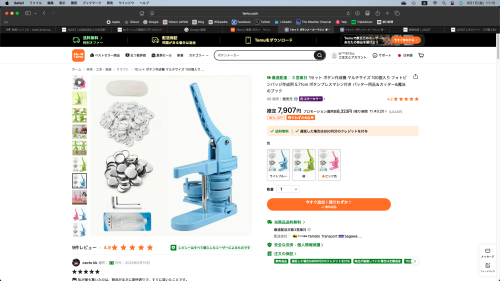

もう少し安いのが写真3で、8000円程度だが、缶バッジ部品の前面パーツのシェル部(写真3の左側、下から3点目)と安全ピン付きバックパーツ(写真3の左側、上から2点目)もセット販売されている。私が見つけた最安値品は1000円台だが、使い勝手や精度に関しては不明(?)である。

そして、透明フィルムにはノリなどが付いておらず、しっかり固定できるのが少々不思議だ。ノリが付いているとせっかくのイラスト・写真がまだら模様になったりして、スッキリ見えないのだろう。

今月号で紹介した名古屋のシンクイノベーションは、紙以外の印刷ビジネス、特にキャラクターグッズを主な業務にされている印刷会社なのだが、前々から課題であった自動の缶バッジ作成装置にトライされ、現在は完成直前である。外販もされる予定とのことで、詳細は改めて紹介したい。コロナ禍以前に、HPのDscoop(HPの世界的規模のユーザー会)が韓国で開催され私も参加したのだが、見学先の1社に缶バッジ専門の印刷会社があり、HPのスタッフが「日本人は器用なので誰でもそこそこできちゃうんですけど、これが結構儲かるんですよ」と話していたのを今になって思い出してしまう。

(専務理事 郡司 秀明)