pageイベントは第1回からずっとサンシャインシティで開催し、近年は展示ホールを3ホール(B,C,D)を使用してきた。各展示ホールは異なるフロアに配置されており、出展企業から「展示ホールごとに来場者数が異なるのではないか?」という疑問が寄せられていた。

イベント来場者は展示会場をくまなく訪問しているのか

サンシャインシティは、東京ビッグサイトや幕張メッセなどと異なり、展示ホールがフロアごとに分かれており、展示ホールを移動する際には、一旦出口から展示ホールを出て、エスカレーターないしエレベーターで移動しなければならない。また来場者受付を2階の展示ホールD前に設置しているため、2つ上のフロアにある展示ホールBに出展している企業からは「受付を通過した来場者は、Bホールまで上がってきていないのではないか?」という声が上がってきていた。前回page2024において、DホールおよびBホールの入り口で、来場者の入場証に記載された二次元コードを読み取り、各ホールごとの来場者数を計測した。

page来場者は展示会場をくまなく訪問している

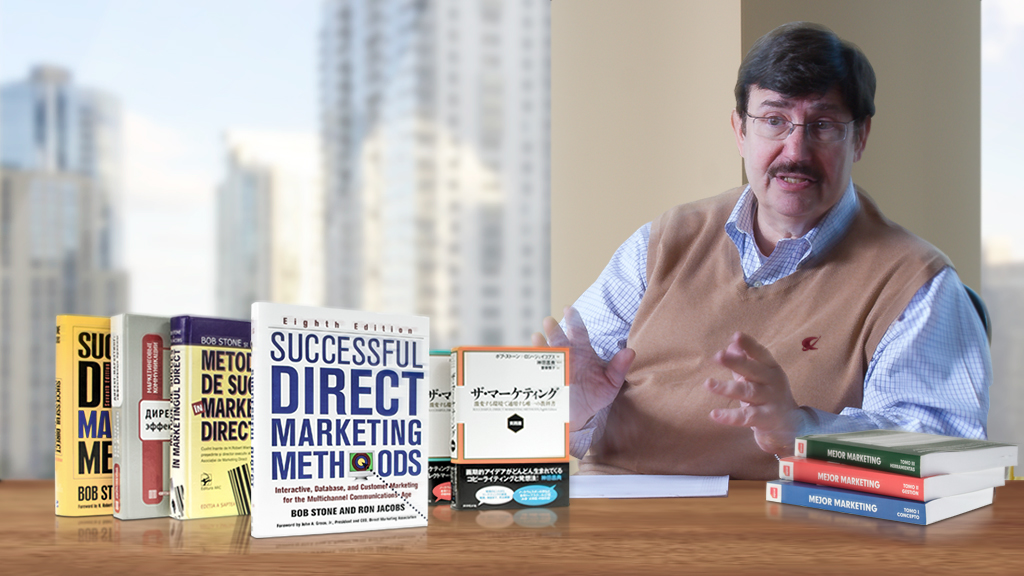

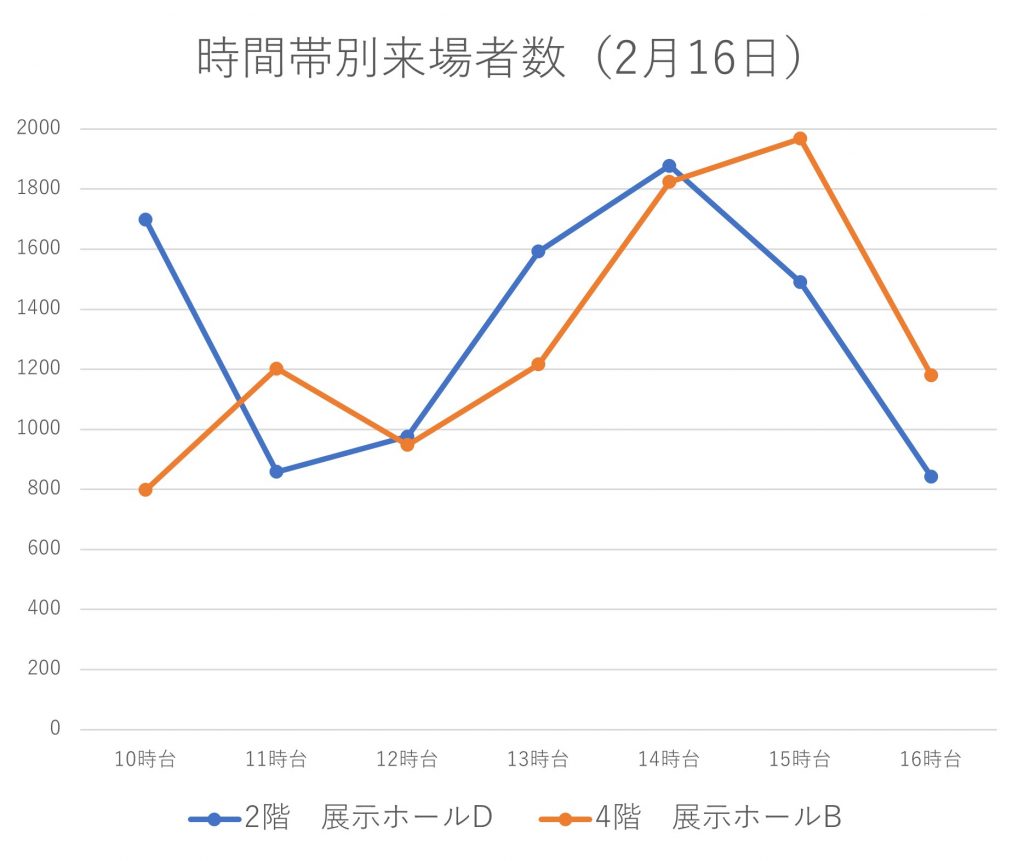

2つのグラフを参照いただきたい。

時間帯別来場者数の推移をみると、DホールとBホールでは来場者の増減の推移が1時間程ずれており、来場者が徐々に移動していることが良くわかる。そして最終的にはDホールの来場者(≒受付を通過した来場者)の97.9%がBホールに来場していた。 展示ホールごとの来場者数に差はほぼ無い、といえる。

BホールにはJAGATコーナーを設置しているため、特にオープン当初の10時過ぎの来場者の少なさは実感しており、それが3日間続くと「人が少ないね。」という感覚に陥ることは容易に想像できる。しかしデータを見ると、正直こちらの想像以上に、来場者は各ホールをくまなく訪問していることが分かった。またこのデータは1日分(会期3日目)であり、pageイベントの会期は3日間あるので、初日の来場者が2日目もしくは3日目に来場し、訪問しきれなかったホールを訪問する可能性もある。さらにサンシャインシティのBホールとDホールは、入口と出口が1か所ずつ、通路も一方通行となるため、基本的に来場者は全てのブースの前を通過する設定になっている。pageイベントは出展社にとって来場者と出会いやすいイベントといえる。

コンパクト設計で来場者も効率的に出展社を訪問できるイベント

先日、筆者は幕張メッセで開催されていた展示会に参加した際、訪問している最中に運動記録を計測するスマホアプリを起動させてみた。約40社のブースを訪問し、移動時間は約3時間、歩行距離は5kmを超えた。大型イベントになればなるほど、全ての展示ホールを1日で回るのは膨大な労力が必要になる。

一方、サンシャインシティDホールの入口から出口までの導線距離はおよそ250mである。また時間帯別来場者数のグラフを見ると、10時台と11時台でDホールとBホールの来場者数が逆転しており、およそ1時間でDホールから(おそらくCホールを訪問した上で)Bホールに到達していると考えられる。受付を通過した来場者がDホールを訪問しただけで疲れてそのまま帰ってしまうことは考えにくい。展示会の規模が小さいということも、「コンパクトな設計」と見方を変えれば魅力になる。

またpage2025では主催者企画ゾーンとセミナー会場をBホールに設置する。セミナー会場では、出展企業によるプレゼンテーションに加え、 JAGAT基調講演とカンファレンス・セミナーの一部を、1日1本ずつ実施する。興味あるセミナーの開催時刻から逆算し、約1時間前に来場いただき、他の展示ホールを回ってもらえれば、セミナー会場でイスに座って一息つくこともできる。来場者にとってもpage2025は効率的に出展企業ブースを訪問できるイベントといえる。

page2025は現在出展企業を募集中、締め切りは10月18日まで。詳細、お問い合わせはこちらをご参照ください。

(JAGAT page2024事務局)