印刷業界で一般的に使用されるようになったDTP(Desktop publishing)という用語は、ページレイアウトソフト「PageMaker」の販売開始にあたり、米アルダス社ポール・ブレイナード社長が1986年に生み出した造語である。 続きを読む

「資格制度」カテゴリーアーカイブ

第46期DTPエキスパート認証試験と新出題項目

第46期DTPエキスパート認証試験(2016年8月21日(日)実施)では、新出題項目として以下の6項目を予定している。

クロスメディアエキスパートの必要性

クロスメディアは、既に一般的な用語となった。コンバージェンスの視点や、メディアミックスとクロスメディアの違いから、言葉の定義も含めたクロスメディアの進化について考察する。

メディアのコンバージェンス

コンバージェンス(Convergence)を「収束」や「集中」と直訳することで、様々なもが1つに集約されると考えられる傾向がある。メディアにとっ てコンバージェンスとは、様々なメディアが融合することで、ビジネスモデルに変化をもたらし、収益構造の進化が期待できることも意味に含まれる。

テレビ放送や新聞は、経営母体が同一である傾向がある。テレビ放送や新聞にとって、両者共に取材記者が必要となるが、取材記者は兼任できるのではないかといった考え方に、コンバージェンスが存在する。

従って、様々な情報の発信源が共通化される可能性が高まる。様々なデジタルメディアの普及により、流通する情報が細分化され、多様なものが登場している。 それらの発信源を共通化し、コントロールしていくといった意味合いが、メディアにとってのコンバージェンスに含まれる。

クロスメディアエ キスパート認証制度は、コンバージェンスが社会に浸透することを前提とし、必要な能力や技術を体系化することから始まった。メディアの多様化により、クロ スメディアを考慮したソリューション能力の育成が必要である。実際には、メディアを活用したプロモーションに相当する場合が多くなる。プロモーションで は、予算を含む適切な計画が重要視される。

クロスメディアエキスパート認証制度では、プロモーションだけではなく、メディアを活用する 様々な場面で活躍ができる人材の育成が目的となっている。メディアを利用する組織は多肢に渡り、必要不可欠なものとしてペーパーメディアやデジタルメディ アが使われている。それらのメディアにとってコンバージェンスは、避けて通れない方向性であると考えられる。

クロスメディアとメディアミックス

クロスメディアとメディアミックスの違いは、様々なメディアの役割や特徴、その変化に対応する差異から捉えることができる。特にデジタルメディアの場合、インターネットの活用がビジネスモデルの変化を促す要素として重要視される傾向がある。

ビジネスモデルの構築へ

IT(Infomation Technology)の活用は、コンピューターによる処理が前提となり、人間による処理を極力避け、自動的に処理を行う流れと考えられる。 DTP(DeskTop Publishing)で例えると、これまで人手により頁単価で行っていた作業をサーバーとデータベースを介した自動組版で置き換えることで、ワークフ ローやコストモデルが大きく変化する。WebコンテンツのCMS(Content Management System)化についても、あてはまる事例である。

ネットワークの発展より、インターネット中心に、モバイル端末がメディアとして普及 し、ホットスポットによる公衆無線LAN環境も一般化した。別の表現では、「ユビキタス化が進行している」と表すことができる。ユビキタスの「いつでもど こでも」といった方向性は、スマートフォンを中心としたモバイル端末により実現されているが、ICタグやクラウドサービスも含め、様々なコンピューターに よる処理が「いつでもどこでも」を支えている。

メディアとは、「コンテンツの入れ物」と考えることが、本質を掴むきっかけになる。デジタ ルメディアの例では、コーポレートサイトやブログ(Blog)、SNS(Social Networking Service)など、運営形態が異なっていても、閲覧者とって同質のものと捉えられる傾向があり、際限なく様々な様式のコンテンツが登場し、メディアの 種類も増加する。コンテンツ制作の視点では、メディアが流動的になる変化により、困惑を生じている。

ソリューションに必要な能力は、時代 を超越した普遍的なものが必要であるが、加えて、大きく変化しつつある要素を考察し、巧妙に要素を活用することが重要になる。新技術に伴うコストや、サー ビスの提供価格などは、ITによる自動化が進むことで、下落する変化がメディアを取り巻く環境で起こると予想ができる。

したがって、流動 的な社会環境に翻弄されないため、メディアやITに関するリテラシーを持ち合わせていない場合、継続的なビジネスモデルの発展を望むことは難しい。プロ モーション手法の大きな変化に目を奪われるが、一歩先のビジネスモデルの構築を想定し、クロスメディアエキスパート認証制度のカリキュラムや試験内容は、 検討されている。

※本ページの内容は掲載当時(2013年10月)のものです。

【クロスメディアキーワード】インターネット広告

クロスメディアキーワード【第12回】

インターネット広告(英訳:Online advertising)は、「オンライン広告」「Web広告」とも呼ばれ、インターネットを利用するWebサイトや電子メールに掲載する広告を表し、 「ネット広告」と略される場合もある。ケータイ(フィーチャーフォン)やスマートフォンなどのモバイル端末に表示される広告もインターネット広告として扱 われる。

インターネットの普及と様々な機器によるインターネットコンテンツの閲覧が可能になったことから、広告メディアとしての価値が高 まっている。様々な手法による広告配信手法が開発されており、マスメディア広告市場が縮小傾向にある中においても、インターネット広告市場は成長を続けて いる。

Webサイトを通じた情報発信についても、販促活動の一部としてとして利用されるため、広義ではインターネット広告とする考え方もある。しかしながら、インターネットを利用した広告ビジネスが確立している現在では、広義の意味で使用されることは少なくなった。

インターネット広告の特徴

インターネット広告は、ユーザーの年齢・性別などの属性、行動履歴、地域などによって、配信する広告の内容を対象別に細分化することができる。また、広告 を表示するだけでなくインタラクティブ性を持たせることで、消費者の能動的な動きが可能となり、マスメディアでは難しいとされていた、双方向でのコミュニ ケーションが可能となった。さらに、消費者の行動履歴から読み取れる趣味嗜好に沿った広告を用意し、表示させることが可能となり、効果的な訴求を行うこと ができる。

しかしながら、インターネット上には無数の情報が溢れ、信憑性の低いコンテンツも存在している。インターネット広告によって提 供される情報は、信頼性や公正性を判断しにくいものとして消費者に判断される可能性がある。その結果、正規の広告であっても消費者の目を引かず、効果を発 揮できないものも増えてきている。したがって、インターネット広告は、様々な側面を持っていることから、利用する際は、目的に応じ、広告手法の取捨選択を 行う必要がる。

インターネット広告の分類

インターネット広告は、形状や配信方法、課金方法などで分類される。

・形状

「バナー広告」や「テキスト広告」、「メール広告」、「タイアップ広告」、「リッチメディア広告」などに分類される。

・配信方法

消費者の属性により配信対象を絞り込む「デモグラフィックターゲティング広告」や、消費者の過去のWebサイト閲覧履歴から関連性の高い広告を表示する 「行動ターゲティング広告」、検索キーワードに連動する「検索連動型広告(キーワード広告)」、Webコンテンツの内容に連動する「コンテンツ連動型広 告」、消費者の現在地に連動する「位置連動型広告」などに分類される。

・課金方法

特定のWebコンテンツへ掲載期間を保証し掲載する「期間保証型広告」や、表示回数による「インプレッション保証型広告」、アフィリエイトによる「成功報酬型広告」、クリックすることで課金が発生する「クリック報酬型広告」などに分類される。

代表的な広告配信手法による特徴

・コンテンツ連動型広告

Webサイトのコンテンツと連動した広告手法である。サイトの中の特定コンテンツかコーナーを広告主が提供する「スポンサード型」と、広告企画ものとして編集記事調に広告をアレンジする「編集タイアップ型」がある。

・オプトインメール広告

ユーザーが希望する情報カテゴリーの電子メール広告に対し、事前に受け取りを許諾し配信する広告手法である。希望情報カテゴリー別の広告配信を基本として おり、原則として希望情報以外が送信されることはない。広告メディアとしての情報は、会員数やセグメント項目などがある。希望情報カテゴリーやユーザー属 性で、条件を規定し、配信数が算出され、広告主が希望する配信日に、広告配信が基本的にできる。

・検索連動型広告(キーワード広告)

広告主が自社のWebサイトへユーザーを誘導のために、検索サイトに対し検索ワードを指定する広告手法である。指定したキーワードによる検索結果画面にお いて、表示位置が上位にあるほど、ユーザー誘導が促しやすいといわれている。1クリック当たりの料金を入札することで、広告表示権利を購入する PPC(Pay Per Click)型の広告である。広告代理店と契約することで、条件次第で複数の検索サイトへの検索結果表示が可能となり、多くのユーザーへのリーチが期待で きる。キーワードが競合し難い場合は、広告費が抑制できる効率の良い広告手段であり、ロングテール効果も期待できる。

・ストリーミング広告

映像や音声データを配信する、逐次再生型の広告手法である。ストリーミング技術を利用し、データファイルの完全ダウンロード前であっても再生が開始でき る。このため、容量の大きい映像や音声のファイルを配信することができる。ストリーミング広告は、映像や音声を使用し、表現豊かな広告を配信することがで きる。そのため、閲覧者となる消費者に対し、広告として強い印象を与えることができるといった利点がある。欠点としては、消費者のネットワーク回線速度に より、映像や音声の質が劣化する可能性があった。しかしながら最近では、消費者のネットワーク回線やシステム環境に対応した配信スピードに変える技術も発 達している。

・モバイル広告

Webサイトやメール、検索エンジンに掲載される、モバイル端末向けのインターネット広告である。モバイル端末の普及により、インターネット接続を行う消費者が急増したことで、広告媒体としての価値が高まっている。

インターネット広告の効果測定

インターネット広告の効果は、表示回数を測定対象とするインプレッション効果と、消費者が広告をクリックすることにより生じるレスポンス効果などに分けら れる。インプレッション効果は、広告字体の認知やイメージの他、ブランドや製品、サービスなど、訴求したい広告内容の認知率やイメージなどが指標となる。 レスポンス効果はトラフィック効果とも呼ばれ、クリック回数やクリック率などが指標となる。これらの効果測定手法は、インターネット広告の黎明期から利用 され、その中でレスポンス効果が主に注目される傾向にあった。広告に対するレスポンス測定が可能であることは、インターネットの特性であるインタラクティ ブ性の象徴であり、他のメディアにない大きな特長であったからと想定される。したがって広告取引においては、クリック率の高さが重視される傾向がある。

例題

次の文中の空欄[A]~[D]に入る最も適切な語句の組み合わせを下記の[解答群]から選べ。

Web検索サービスを利用し、その結果から特定のWebサイトを訪れる利用者は、その事柄に高い関心を持っていると考えられることから、検索結果を広告媒 体として活用する[A]といった広告手法が考案された。この手法では、検索結果に有料でのテキスト形式の広告を表示する。特定のキーワードに対し複数の広 告主が競合した場合は、オークションにより[B]が変わる。

インターネット広告の課金は[C]に依存することが多い。単に検索される回数の多いキーワードが、広告として有効なわけではない。対象となる利用者の要求と、親和性が高いキーワードの組合せを設定することで、Webサイトへの訪問数増加が期待できる。

検索結果で表示された広告を利用者がクリックし、最初に表示されるWebコンテンツを[D]と呼ぶ。利用者が期待通りの行動をとるか、結果が分かれる重要なWebコンテンツであり、機能させるために十分な対策を行うことが求められる。

[解答群]

①A:テキスト広告 B:表示頻度 C:文字数 D:ランディングページ

②A:リスティング広告 B:表示順位 C:クリック数 D:ランディングページ

③A:テキスト広告 B:表示頻度 C:クリック数 D:離脱ページ

④A:リスティング広告 B:表示順位 C:文字数 D:離脱ページ

[解答]

②A:リスティング広告 B:表示順位 C:クリック数 D:ランディングページ

※本ページの内容は掲載当時(2014年1月)のものです。

【クロスメディアキーワード】ターゲットマーケティング

クロスメディアキーワード【第17回】

ターゲットマーケティングは、急速に変化する市場に対応するためのマーケティング手法である。

- Segmentation:市場細分化

- Targeting:標的市場の選択

- Positioning:製品およびサービスのポジショニング

といった要素により構成され、頭文字からSTPマーケティングとも呼ばれる。

生活者のニーズや購買行動は多様化しており、企業は「あらゆる地域の、あらゆる生活者を対象とする」マスマーケティングの実施が困難な状況になっている。そのため、ターゲットマーケティングには、マスマーケティングの代替として登場した背景がある。

Segmentation:市場細分化

「Segmentation」では、市場全体からターゲットとなる市場を抽出する。消費財であれば、年齢、性別、職種、地域、趣味、所得、家族構成などで市場を括ることが多い。しかしながら、実際には他に様々な細分化の基準が存在する。

- デモグラフィック(人口統計的な基準で抽出する方法)

年齢、性別、世帯規模、家族構成、所得、職業、学歴、世代など - ジオグラフィック(地理的な基準で抽出する方法)

国、地方、都市、人口密度(都市部、郊外、地方)など - サイコグラフィックによる細分化(心理的な基準で抽出する方法)

個人の価値観、社会的な階層、ライフスタイル、パーソナリティーなど - 行動による細分化(製品やサービスに対する知識、態度、使用歴、反応などを基準に抽出する方法)

製品やサービスの購買状況、求めるベネフィット、使用経験、ロイヤルティー、購買準備段階(知らない>認知している>関心がある>欲しい)など

市場細分化の目的は、市場全体の中から製品やサービスを求めている市場を特定することにある。従って、これまでになかった新しいコンセプトにより投入される製品やサービス、市場の種類によって、さらに細分化の基準が必要になる場合もある。

Targeting:市場ターゲティング

市場セグメンテーションにより抽出した市場の中から、「標的市場」を選定する段階である。対象となる市場には、企業にとって最も魅力的なセグメントを選定 するべきであり、一般的には、「強みを活かせる市場」や「他の競合の少ない市場」を選択する。市場の成長性、市場の構造的な魅力、企業の目標と経営資源の 選択における判断要素として考慮し、その上で市場をどの程度網羅するか決定する「カバレッジ戦略」を採用する。

Positioning:市場ポジショニング

標的市場において、どのような位置で製品やサービスを提供するかを検討する。製品やサービスを競合と比較した際、例として5つの価格から1つを選択し、製品やサービスの位置づけを行う。

<5つの価格>

「ベネフィットが多く価格が高い」

「ベネフィットが多く価格が同じ」

「ベネフィットが同じで価格が安い」

「ベネフィットが少なく価格がより安い」

「ベネフィットが多く価格が安い」

ターゲットマーケティングによる効果

ターゲットマーケティングを実施することで、生活者からのニーズに対し細かい対応が可能となる。また、市場を分析することにより対象が絞られることで、そ の特性を短時間で正確に理解と把握することができる。さらに、標的市場を明確にすることで、ターゲットとなる生活者のセグメントを絞り込むことになり、そ のセグメントがどのようなニーズを持っているのかが明らかになる。ニーズを満たすために、どの様な商品やサービスを提供すべきか明確になる。特に競合と差 別化すべき機能や効用を明確にすることで、今後の市場における有利な戦略を立案することが可能となる。

支出においては、標的市場にのみ投資を集中させることができる。対象としない市場に対する投資を行う必要がなくなり、標的市場に対する有効な投資が可能となる。

ターゲットマーケティングの対象

ターゲットマーケティングは、大規模な事業だけではなく、中小規模の事業においても採用できる手法である。選定した市場において、「強み」を発揮することにより市場における生活者の中で、既存顧客の満足度を向上し、見込顧客の囲い込みをすることが期待できる。

経営資源の乏しい中小規模の事業にとって、大きな市場を細分化し、ターゲット市場を明確にすることにより、経営資源を有効活用することができる。「強み」を発揮できる市場で、安定した事業を展開することが可能となる。

差別型マーケティング

差別型マーケティングとは、ターゲットとする市場セグメントを定め、その市場に適した方法で行うマーケティングである。市場に適した製品や施策を展開し、 売上の拡大と市場でのポジショニングを確立する。しかしながら、製品や施策の多様化は、支出を増加させる。したがって、製品による売上と支出の比較を行 い、適格な意思決定が必要となる。

非差別型マーケティング

「非差別型マーケティング」とは、市場セグメントの違いを考 慮せずに実施するマーケティングである。大量に生産される製品を全国展開する際に用いられることが多い。生活者を考慮する際、「ニーズの差異」ではなく 「ニーズの共通点」に着目し、施策を立案する特徴がある。製品は様々な生活者に訴求できるデザインや機能が採用され、市場への投入を大量に行い、マスメ ディアによる広告を実施する。

集中型マーケティング

「集中型マーケティング」とは、限られた経営資源を特定の市場セグ メントに集中させ実施するマーケティングである。大規模な市場に対するシェア獲得の代替として、少数のセグメントで大きなシェア獲得を目指す戦略である。 得意とする市場に対し、集中的に製品の投入や、施策を実施する。経営資源が限られる中小規模の事業体で採用しやすい手法である。

例題

ターゲットマーケティングに関する記述として最も不適切なものはどれか[解答群]から選べ。

ア ターゲットマーケティングとは、市場の細分化を行い、製品やサービスの対象となる標的市場を定め、その市場に向けてマーケティング活動を実施することである。

イ 非差別型マーケティングとは、市場全体を対象に同一製品の投入や施策を実施することで対応するものであり、大量に生産される製品を全国的に展開する場合に用いられることが多い。

ウ 差別型マーケティングとは、複数の異なるセグメントごとに適合した製品を投入し、施策を実施するマーケティング活動である。市場にきめ細かく対応しようとするものであり、中小規模の事業体が採用しやすい。

エ 集中型マーケティングとは、経営資源と合致する得意とするセグメントに対し、集中的に施策を実施するマーケティング活動である。

[解答群]

①ア ②イ ③ウ ④エ

[解答]

②イ

※本ページの内容は掲載当時(2014年5月)のものです。

第46期DTPエキスパート模擬試験+解説講座実施

7月2日(土)JAGAT本社(東京)および西部支社(大阪)にて、DTPエキスパート模擬試験と解説講座を実施しました。

当日は、30℃を超える暑さの中、東京会場16名、大阪会場10名の方々が約7時間にわたる試験と講義に出席されました。

まずは事務局より試験制度の概要をおさらいするガイダンスを行い、模擬試験で得て欲しいポイントについてご案内するとともに、試験当日の流れと実技試験までに備えておきたい点などを把握していただきました。

続いていよいよ模擬試験の実施です。

模擬試験は、学科本試験(合計4時間)の約半分の問題数を、半分の2時間で解いていただきます。

試験後は、模範解答と採点結果分析シートによる自己採点の時間をとります。

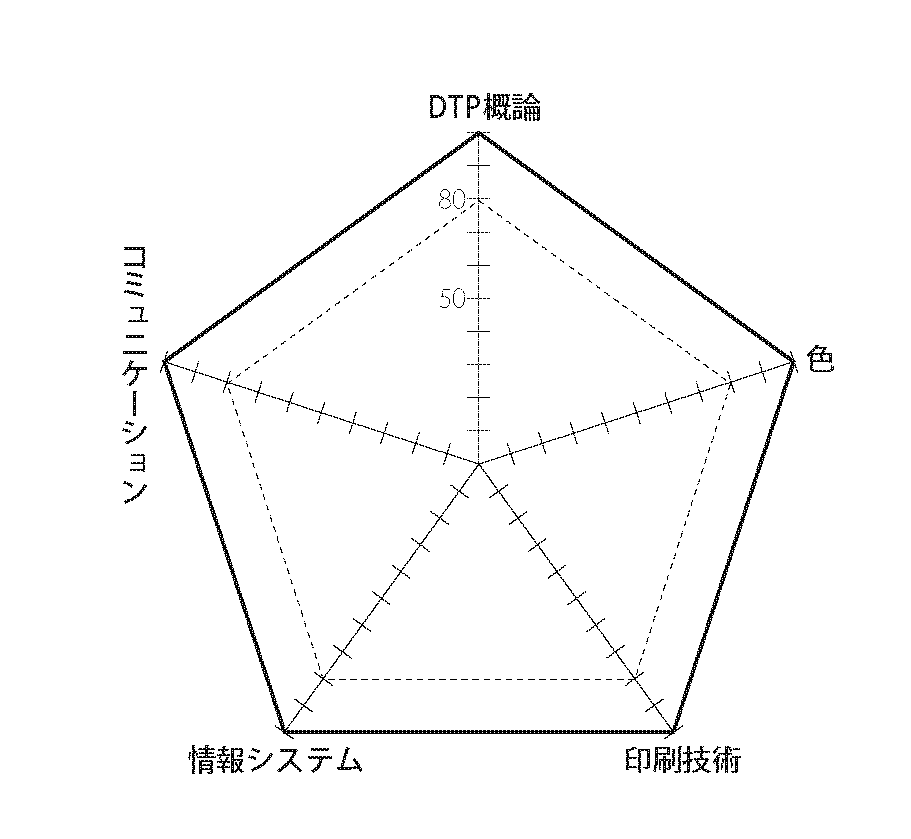

自己採点により、DTPエキスパート認証試験の特徴であるカテゴリーごと合格基準に対する現時点での状態を確かめていただきます。

実業務では直接すべての分野の知識を用いるわけではない職種の方でも、ある一定水準の関連知識を備え、メディアビジネスの共通言語を獲得するという点がエキスパート認証の条件となります。

このオールラウンドの知識が、今後印刷周辺ビジネスも見据えた応用業務への拡がりにもつながると捉えています。

続いて午後からは、DTPエキスパート認証委員、問題作成委員を務めるベテラン講師 石塚 晃 氏による解説講座です。

模擬試験出題問題を中心に、詳細な解説資料とともに出題テーマ全般についての解説をしていただき、受講者の方々に理解を深めていただきました。

同日開催の大阪会場(JAGAT西部支社 講師:JAGAT西部支社長 大沢)でも、講座後多くの質問をいただき、熱心に取り組まれる姿勢が垣間見られました。

毎期模擬試験時点で全カテゴリーとも合格基準を超えている方は少数です。

まずはご自身の現状を確かめ、試験当日までの残り期間を有効に使っていただければと思います。

試験対策案内はこちら

国のお墨付きより顧客のお墨付き-JAGATエキスパート試験

資格には大きく分けて「国家資格」「公的資格」「民間資格」の3つの種類がある。国家資格は文字通り国のお墨付き資格であり、その意味するところを誰もが認めるものであろう。では、民間資格のお墨付きは誰が与え、誰が価値を認めるのであろうか。 続きを読む

2016年9月実施更新試験申請受付開始

2016年9月に実施いたします

- 第46期DTPエキスパート認証更新試験

- 第22期クロスメディアエキスパート認証更新試験

のご案内を更新対象者の方あてに本日郵送いたしました。

お手元に届かない場合でも、下記更新試験案内ページより内容をお確かめいただけます。

更新試験案内をお確かめいただくとともに、エキスパートWeb基本台帳にてご登録情報にご変更がないかどうか、お確かめください。

申請受付期間:2016年7月1日~7月21日

申請受付方法:エキスパートWeb基本台帳上で受付

DTPエキスパート更新試験案内

更新対象者:エキスパートIDが下記4桁の数字で始まる方

〔9402-****〕,〔9606-****〕,〔9810-****〕,〔0014-****〕,〔0218-****〕,〔0422-****〕,〔0626-****〕,

〔0830-****〕,〔1034-****〕〔1238-****〕または〔1442-****〕

クロスメディアエキスパート更新試験案内

更新対象者:エキスパートIDが下記4桁の数字で始まる方

〔0602-****〕,〔0806-****〕,〔1010-****〕,〔1214-****〕または〔1418-****〕

【クロスメディアキーワード】コミュニケーションとメディア

クロスメディアキーワード【第6回】

メディア(Media)

メディア(Media)とはメディウム (Medium)の複数系の英単語であり、媒体、媒質、伝達手段などの意味を持つ。記録や保管のための機能と、コミュニケーションのための機能に大別され る。したがって、「紙」や「CD」などは、記録や保管の技術であり、「チラシ」や「書籍」、「音楽CD」などは、メディア利用者とのコミュニケーション手 段である。撮影や印刷、コンピューターなどのメディア関連技術を活用し、円滑なコミュニケーションを図るためには、様々な知識や能力が必要となる。

コミュニケーション

コミュニケーションを用語として捉えると、様々な定義が用いられている。

本稿では、送り手(生活者)から受け手(生活者)への情報の移動、または、その移動の結果生じた心のふれ合いや共通理解、共同関係などと定義する。

送り手は、収集した情報を受け手が理解できるように構造化し編集を加えることで、価値あるコミュニケーションの実現が期待できる。生活者を支える情報を効率的かつ効果的に活用できるようにすることで、コミュニケーションの目的を達成することが可能である。

生活者の周辺には、常に膨大な量の情報が存在している。目的や意図のある情報とするには編集が必要となる。人々の経験や知識をもとに、生活者が理解できる状態に加工を施すことで、目的や意図を伝える情報として知識や知恵の源泉となる。

コミュニケーションモデル

生活者同士がコミュニケーションを行う場合、情報の送り手が伝えたいメッセージを受け手が正しく受け取ることが重要となる。送り手はメッセージを「表情」 や「振る舞い」などの「ノンバーバルコミュニケーション」と、「言葉」や「文字」などの「バーバルコミュニケーション」や「図」として表現する。受け手は この表現を解釈し、送り手のメッセージを理解しようとする。

メッセージによる情報共有プロセスは、送り手と受け手の間で、表現や文脈(コンテキスト)に関する共通の知識や理解の所有が前提となる。

受け手のメッセージ理解は、メッセージの内容や受け手の経験により異なる。生活者の様々な情報に対する処理方法は、情報提示の仕方により異なる。

メラビアンの法則

メラビアンの法則は、アルバート・メラビアンにより提唱された概念である。情報の受け手は、話をしていることと態度が異なっている場合、態度からの情報を 優先して判断する傾向がある。メラビアンの法則では、人物の第一印象は初めて会った時の3~5秒で決まり、その情報の殆どを「視覚情報」から得ているとさ れる。その割合は、「視覚情報」からの影響が55%であり、「聴覚情報」からの影響が38%、「言語情報」からの影響が7%である。また、メラビアンの法 則を拡大解釈することで、「見た目が一番重要である」、あるいは「話の内容よりも話し方が重要である」といった考え方に触れることもある。しかしながら、 メラビアンはコミュニケーション全般にこの法則が適用されるといった明言は避けている。

ザイアンス効果

ロバート・ザイ アンスは、何度も見聞きすることで、次第に良い感情が起こるようになる効果があると提唱している。会う機会の多い人や、何度も聞く音楽は、好きになってい く傾向があることを意味する。経験による潜在記憶は、印象評価において誤って帰属されるといった、知覚的流暢性誤帰属説で説明されている。また、潜在学習 や概念形成といった働きも関わるとされている。この傾向をザイアンス効果や単純接触効果と呼ぶ。セブンヒッツ理論では、ザイアンス効果を理論的に発展さ せ、マスメディアやミドルメディアにより、消費者が商品に関連した情報に7回触れることで、店舗やECサイトでその商品を購入する確率が高くなると提唱し ている。

コミュニケーションの種類

コミュニケーションは、その対象により3つに分類することができる。「対人コミュニ ケーション」は、日常会話の様に、特定の相手を限定した、電話や手紙を活用する、個対個のコミュニケーションである。「集団コミュニケーション」は、講演 会や会議、社内報など、限定された小集団のコミュニケーションである。「マスコミュニケーション」は、新聞や雑誌、テレビ、ラジオなど、マスメディアを通 じた大量伝達による、不特定多数に対し行われるコミュニケーションである。一般的に情報の流れは1対nで一方向となる。送り手と受け手の接触が間接的であ り、伝達の効果や反応の測定が難しい。

コミュニケーション手段

文明の発達に伴い、コミュニケーション手段は進化している。進化は4つの変革によると考えられ、「言語の使用」や「文字の登場」、「印刷技術の発明」、さらに、「高度情報化社会」とされている。

高度情報化社会では、コンピューターの発達や情報のデジタル化、インターネットの普及などが生活者に大きな影響を与えている。高度情報化社会を支えるメディアは、技術の進展により変化を続け、様々な電子メディアが登場している。

高度情報化社会とコミュニケーション

20世紀後半には、情報技術の発展により様々なメディアが登場した。情報通信網であるネットワークが整備され、コミュニケーションを取り巻く環境は高度化 した。コンピューターに関する技術により、数値から文字、画像、音響、映像など、様々な情報がデジタル化され、活用されるようになった。さらにネットワー ク技術により、メディアによる双方向コミュニケーションが実現した。

コミュニケーションはメディア活用により、1対1から1対n、n対nへの進化している。

例題

次の文中の空欄[A]~[C]に入る最も適切な語句の組み合わせを下記の[解答群]から選べ。

メラビアンの法則とは、アメリカUCLA大学の心理学者であるルバート・メラビアンが1971年に提唱した、人物の第一印象は、初めて会った時の3~5秒 で決まり、またその情報のほとんどを「[A]」から得ているといった概念である。この概念は、初対面の人物を認識する割合は、見た目などの「[A]」から の影響が55%であり、口調や話の早さなどの「聴覚情報」からの影響が38%、話の内容などの「[B]」からの影響が7%であると提唱した。

情報の受け手は、話をしていることと態度が異なっている場合、態度からの情報を[C]して判断する傾向がある。その傾向については、メラビアンの法則とし て有名になり、拡大解釈から「見た目が一番重要」、あるいは「話の内容よりも話し方のテクニックが重要」という趣旨で受け止められることも多くなった。し かしながら、メラビアンはコミュニケーション全般にこの法則が適用されるといった明言は避けている。

[解答群]

①A:視覚情報 B:言語情報 C:後回しに

②A:言語情報 B:視覚情報 C:優先

③A:言語情報 B:視覚情報 C:後回しに

④A:視覚情報 B:言語情報 C:優先

[解答]

④A:視覚情報 B:言語情報 C:優先

※本ページの内容は掲載当時のものです。

2016年8月試験 長野にて開催決定

2016年8月21日(日)実施の第46期DTPエキスパート認証試験/第22期クロスメディアエキスパート認証試験につきまして、従来のJAGAT会場7会場(東京・大阪・名古屋・福岡・仙台・札幌・新潟)に加えて、長野会場を追加設置することが決定しました。

長野県印刷工業組合のご協力のもと、6/16に長野市内にて実施した両資格ガイダンスセミナーでは、合計約70名の方々にご出席いただき、エキスパート認証制度に対する理解を深めていただきました。

今回、長野県印刷工業組合に限定せず長野近県の方々の受験利便性の向上を目的に、長野平青学園をオープン会場として試験を実施することとなりました。

長野県および近県にお住まいの方で、すでに別会場で受験申請した方は、申請受付期間内にお申し出いただければ、特例として会場振替の対応をいたします。

その際は、下記JAGAT資格制度事務局までご一報ください。

※長野会場への振り替え以外では、申請後の会場変更は承れませんことを悪しからずご了承ください。

JAGAT資格制度事務局

e-mail: expert@jagat.or.jp

TEL(03)3384-3115