TOPPANとクリエイターが協力して新しい印刷表現を探るプロジェクト「GRAPHIC TRIAL 2025 -FIND-」を通じて、印刷表現の魅力と可能性を探る。

2006年から継続されている「GRAPHIC TRIAL」は、印刷表現とグラフィックデザインの関係を追求するために、クリエイターとプリンティングディレクター(以下、PD)が協力して、オフセット印刷・デジタル印刷・スクリーン印刷などさまざまな印刷方式と製版手法に加え、加工技術や多様なメディア表現も取り込んだ実験を行ってきた。その成果であるポスター作品の展覧会は国内外の注目を集めてきた。

19回目を迎える今回のテーマ「FIND」には、視点や思考を変えることで新しい価値を見つけるという意味が込められている。参加クリエイターは大貫卓也、関本明子、吉本英樹、妹尾琢史の4氏で、それぞれがテーマを解釈して作品のコンセプトを決め、PDと一緒に最適な表現を求めて印刷実験を繰り返した後、その成果をポスター作品に結実させた。

4月12日~7月6日まで印刷博物館 P&Pギャラリーで開催された展覧会では、完成したポスター作品とともに、実験過程の印刷物も展示された。(展覧会ウェブサイト →)以下では、各組のトライアルを紹介する。

大貫 卓也「parallax」

担当PD:仲山 遵

幼少期からレンチキュラー印刷物に魅了されコレクションしてきた大貫氏は、その仕組みを用いて、静止画と動画の中間のような、動きのあるポスターを制作することに挑戦した。

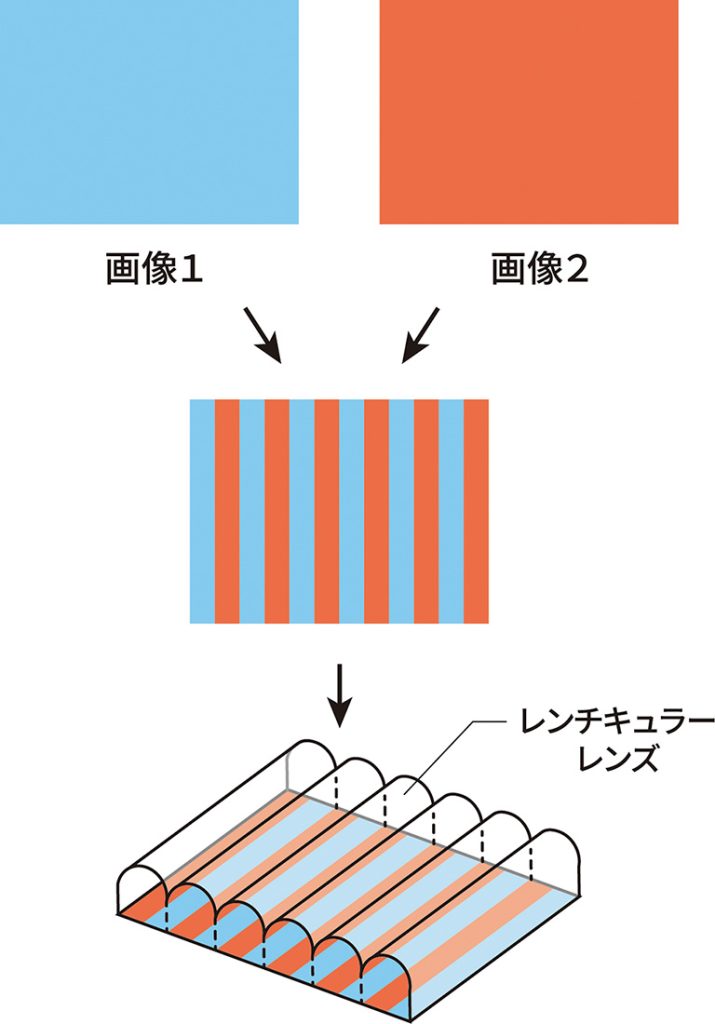

レンチキュラーとは、印刷面の上にレンチキュラーレンズと呼ばれる小さくて細長い半円筒形状の樹脂を並べた透明シートを貼ることで、視線の角度に応じた絵柄の変化や立体感を作り出す手法、またはその手法を用いた印刷物である。

◀︎

レンチキュラーの基本構造。複数の画像を細かい短冊状に分解し、順番に並べて一つのユニットを作る。ユニットの幅は、レンチキュラーレンズ1本に収まるように設計する。このユニットを交互に配置して印刷し、その上にレンチキュラーレンズを貼る。レンズによる光の屈折で画像1はつながって見えるが、角度を変えると別の画像(画像2)が見える。そのため、絵や写真が変化しているように感じられる。

一般的なレンチキュラーは視界(視野角)の範囲に入る小型サイズで作られ、鑑賞者が手に取り角度を変えて見ることで絵柄が変化する仕組みとなっている。そのため、視界を超えたサイズでは絵柄の全面を一瞬で変化させることが難しいが、今回はポスターという大型の作品で効果を出さなければならない。そこでその弱点を逆手に取り、鑑賞者が作品の前をゆっくりと歩くことで作品もゆっくりと変化するという体験型の作品を構想し、実験を重ねた。

会場では、その成果を多数の作品で紹介した。

例えば「Imagine Dandelion」と題した作品では、絵柄の中心部は黒ベタで固定し、輪郭部分だけを変化させており、見る側の想像で立体物のように見せることを試みた。

関本 明子「かさね」

担当PD:横田 信一郎

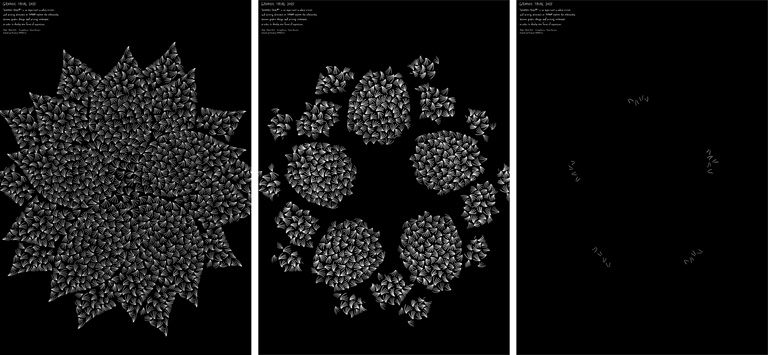

紙とインキの組み合わせの効果を追求したいと考えていた関本氏は、オフセット印刷のプロセスインキは刷り重ねても透けているように見えることに着目し、インキを幾重にも重ねることで、網点分解とは異なる諧調表現に挑戦した。諧調の変化が分かりやすいようにスミインキをメディウムで薄めて白い用紙に刷り重ねた。

絵柄の場所によって、インキが全く乗らない部分、1層だけ刷る部分、3層刷り重ねる部分など、印刷層の数を変えることで諧調を変化させた。スミインキの希釈割合と刷り重ねる回数を検討した結果、スミとメディウムの割合は1:7、刷り重ねを10層とすることで最も滑らかな諧調が得られた。

▲関本明子「かさね」の完成ポスター(下の写真参照)の右から2番目の作品に用いた10層重ね刷りの版の一部。左から1層目、4層目、10層目。層を重ねるごとに絵柄が間引かれていることが確認できる。最後の10層目に残る絵柄はごくわずかであり、この部分だけに紙地の白が残り、ほかの絵柄は刷り重ねる回数に応じて濃淡が生じる。10層全てを刷り終わると、滑らかなグラデーションが表現される。

この仕様で作成したポスター作品5点は球根・茎・花弁などの線画イラストをモチーフにしており、黒い紙面に絵柄がほのかに浮かび上がっているように感じられた。

▲関本明子「かさね」完成ポスター

また、ベタ刷りによって極細の線が鮮明に表現されているので、繊細でシャープな印象を抱くことも特徴であった。

吉本 英樹「Lift Off」

担当PD:田中 一也

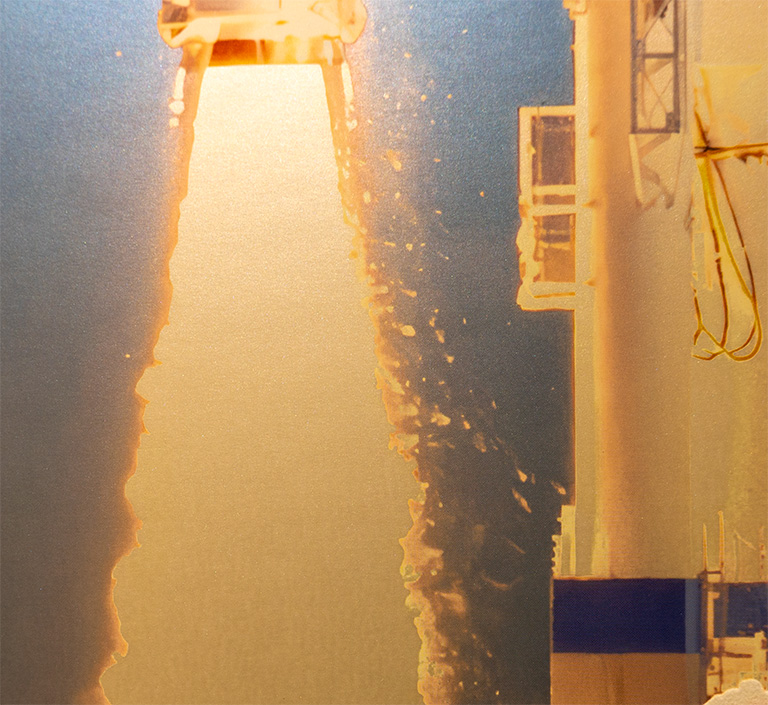

航空宇宙工学を専攻した吉本氏は宇宙ロケットへの愛着があり、特にロケット発射時に噴出される煙の迫力に魅了されてきた。そこで今回のトライアルでは、これを印刷でどこまで表現できるかに挑戦した。煙のボリュームと質感は、紙地の白や白インキだけでは十分に表現できないので表面加工を検討し、オフセット印刷の上にフロッキー加工を施すことにした。

フロッキー加工は通常、製品の表面をパイルで均一に覆うものであるが、今回は煙の立体感を表現するために、網点分解した版で接着剤を印刷し、パイルが密生している部分とまばらな部分を作った。またフロッキー加工を施した部分は下の印刷面が隠れてしまうので、その上にインクジェットプリンターを用いて、パイルの質感を残しながら煙の陰影部分を再度印刷した。

また、用紙も併せて検討し、自然な色合いを持つパール紙の「ニューベルネ ホワイト」を採用することで、ロケットから噴射された炎のきらめきを表現した。

完成したポスター作品は、夜と昼それぞれの情景を表した2点で、ロケットの発射直後の躍動感をリアルに伝えるものとなった。

▲吉本英樹「Lift Off」完成ポスター2点。左は夜、右は昼の情景

妹尾 琢史「透き通る“和”の情景- FINDING JAPAN」

担当PD:長谷川 太二郎

ディスプレーデザインを手掛けるなかで異素材の融合を追求してきた妹尾氏は今回、アクリル・和紙・インクジェット印刷を組み合わせたポスターを制作することに挑戦した。

和紙の地色は通常、繊維に光が反射するため白っぽく見えるが、アクリルの液体に浸して硬化させると、繊維に樹脂が入り込むことから光が透過するようになり、透明に見える。その仕組みを応用し、印刷した和紙をキャスト成型でアクリルに閉じ込めた。その結果、印刷面や和紙にすきこまれた長い繊維などは不透明なままで、その他の部分は透明になった。このキャスト成型板の前面と背面に別のアクリル板を貼り合わせ、それぞれに印刷を施すことで、絵柄が積層する効果が生まれた。

和紙には美濃和紙を採用し、樹脂が染み込みやすく絵柄に合うものを選んだ。アクリル板の厚みは、積層感を重視して前面アクリル板5mm+キャスト成型板3mm+背面アクリル板5mmの計13mmの仕様とした。

完成した5点のポスター作品は、前面アクリル板の表面に白版とCMYK版、和紙の表面に白版とCMYK版、背面アクリル板の裏面に白版がそれぞれ印刷されていた。デザインは日本の四季などにちなんだ写真やイラストで構成したもので、平面でありながら奥深い世界を覗き込んでいるような感覚を得られることが特徴であった。

▲妹尾琢史「透き通る“和”の情景- FINDING JAPAN」完成ポスター

今回のトライアルは、クリエイターそれぞれの興味関心をコンセプトにつなげ、各自の個性が発揮された作品となっていた。また、よく知られている素材の新しい加工方法や新たな組み合わせを発見するための探究が行われた。これらの実験は印刷会社やクリエイターに対し、価値ある印刷物を生み出すためのヒントを提供している。今後もさまざまな分野のクリエイターを起用して、印刷の可能性を多角的に追求してほしい。

(JAGAT 石島 暁子)

※会員誌『JAGAT info』 2025年5月号より一部改稿

GRAPHIC TRIAL 2025 -FIND-

会期:2025年4月12日(土)~7月6日(日)

会場:印刷博物館 P&Pギャラリー

主催:TOPPANホールディングス株式会社 印刷博物館

企画:TOPPAN株式会社 情報コミュニケーション事業本部

後援:公益社団法人日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)

展覧会ウェブサイト →