印刷企業がデジタルメディアビジネスに取り組むには、受注依存型組織から提案型組織へと変革することが求められる。

「資格制度」カテゴリーアーカイブ

エキスパート優待案内 2016年12月

※page2017セミナー無料受講のお申し込みは、受付終了しました。

エキスパート有資格者の皆様に提供させていただく各種優待制度のご案内です。

エキスパート資格取得・更新継続をご希望の方々に向け、各種ご優待をご用意しました。

各特典ごとの申込期間内に優待特典利用申込書にてお申込みください。

模擬問題無料進呈特典

【申込期間:2016年12月22日~2017年2月15日】

ダブルライセンス取得推進特典

受験予定者入手必須の模擬試験問題を無料にて進呈いたします。

エキスパート資格者本人がもう一方のエキスパート資格を受験する場合、模擬問題を無料進呈(DTP有資格者:クロスメディア模擬問題進呈/クロスメディア有資格者:DTP模擬問題進呈)

資格者紹介特典

メディアビジネスの牽引役となるべきより多くの人材に対し、本試験を受験しやすい環境を提供するため、現役エキスパートの方のご紹介により受験予定の方に模擬試験問題を無料進呈いたします。

※お申し込み時点で最新の模擬問題をお送りします。2017年2月実施試験用模擬問題(DTPエキスパート:第47期模擬問題/クロスメディアエキスパート:第23期模擬問題)は、1月中旬より配布開始です。こちらをご希望の場合は、お申込書にその旨お書き添えいただくか、1月中旬以降にお申込みください。

ご注意

- 優待制度の趣旨に鑑み、受験を予定していない方のご利用はお断りいたします。

- お申込みには、エキスパート有資格者のエキスパートIDおよびお名前が必要となります。

- 第47期DTPエキスパート認証試験/第23期クロスメディアエキスパート認証試験の受験は、別途申請が必要です。

受験申請は、下記より行って下さい。

第47期DTPエキスパート認証試験 受験申請

第23クロスメディアエキスパート認証試験 受験申請

page2017セミナー無料受講ご優待

【申込期間:2016年12月22日~2017年1月30日】

エキスパート資格を2回以上更新された方のみが受けられる特典です。

page2017にて開催いたしますエキスパート有資格者必見のセミナーに無料にてご招待します。

ご招待対象者

DTPエキスパート:第1期~第38期認証試験合格の有資格者

クロスメディアエキスパート:第1期~第14期認証試験合格の有資格者

ご招待対象セミナー

- 必ずエキスパートWeb基本台帳のマイページにある「優待特典利用申込書」にてお申込みください。(下記「申込方法」参照)

通常のpageセミナー申込フォームよりお申込みの場合、優待特典は受けられません。(有料でのご受講となります。) - お申し込みは、お一人様1セミナーとさせていただきます。

- ご招待人数は各セミナーにより異なります。

ご招待定員を超えてお申込みいただいた場合は、抽選のうえ2017年2月1(水)中に当選者の方へ受講票をお送りいたします。

page2017セミナーのうち、【S1】~【S16】のセミナーがご招待対象セミナーです。

各セミナー内容詳細は、page2017 Webサイトセミナー案内ページよりご覧ください。

page2017 Webサイトセミナー案内

受講票の送付

ご招待定員内で調整・抽選のうえ、ご招待が確定した方には、2017年2月1(水)中に受講票をメールにてお送りします。

申込方法

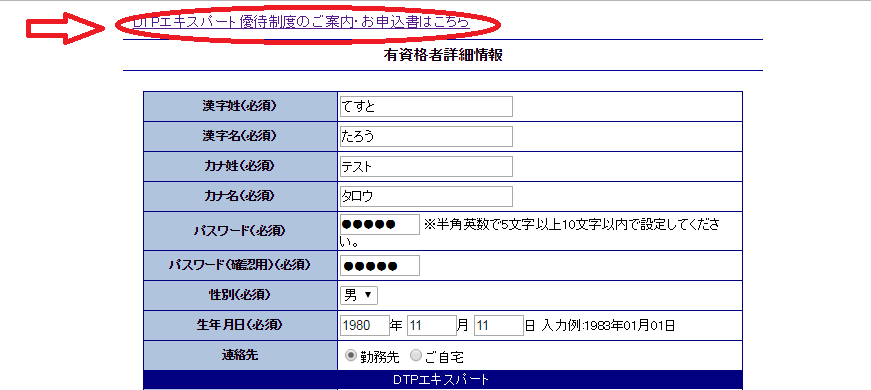

エキスパートWeb基本台帳より優待特典利用申込書をダウンロードのうえ、各優待の申込期間内にお申込みください。

エキスパートWeb基本台帳 ログイン

ログインには、エキスパートIDおよびパスワードが必要です。

パスワードがお手元にない場合は、ログイン画面の「パスワード照会フォーム」より取得してください。

ログイン後画面

- ご住所など登録情報に変更はございませんか?エキスパートWeb基本台帳でご登録情報をご確認ください。

- 基本台帳はメンテナンスのため1月下旬より一時的にアクセスできなくなることがございますのでご注意ください。

第47期DTPエキスパート/第23期クロスメディアエキスパート認証試験 受験申請受付開始

2017年2月26日(日)開催試験の受験申請受付を開始しました。

受付期間

個人受験(Web申請):2016年12月13日(火)~2017年2月1日(水)

団体受験・指定講座受験(紙書類による郵送申請):2016年12月13日(火)~2017年1月25日(水)

次期試験での受験をご予定の方は、上記期間中に申請手続きをお願いします。

埼玉県印刷工業組合主催クロスメディアエキスパート認証試験対策講座開講

第23期クロスメディアエキスパート認証試験に向けた埼玉県印刷工業組合の取り組みをレポートする。 続きを読む

【有資格者寄稿】多角的視点で動向を捉える人材がビジネスチャンスをつかむ

エキスパート資格制度活用は人材育成の「はじめの一歩」。有資格者の声をお届けします。 続きを読む

映像とクロスメディアビジネスには 必須の内容が盛り込まれている

クロスメディアエキスパート認証試験合格者に聞く

株式会社パレイド真辺 庄帝氏 代表取締役

株式会社パレイドは映像を中心に、グラフィック・ウェブ・アプリ開発などクロスメディアビジネスに取り組むクリエイティブエージェンシーである。以前、印刷会社にてクロスメディア事業を率いていた真辺庄帝氏が独立し、2015年2月に設立された。クロスメディアエキスパート(以下、CME)資格を取得したことで現在のビジネスにどのように役立っているのかを真辺氏に聞いた。

CME試験を受験したきっかけをお聞かせください。

真辺 以前、印刷会社にアートディレクターとして在籍していましたが、独立してデジタルコンテンツを軸としたクロスメディア事業を立ち上げたい、と当時の社長に相談しました。「それなら、社内ベンチャーのような形ではどうか」ということになりました。そこで、クロスメディア事業部という名前で組織を立ち上げることになりました。

5 月頃から構想を開始し、10 月から事業部をスタートするとなった時、社長から「クロスメディア事業を立ち上げるのだから、CME の資格を持っていると格好が付くだろう」と言われました。

既に試験日が間近になっていましたので、まず、JAGAT のテキストの過去問題を確認しました。学科問題については弱点を把握することができましたので、そこを集中的に勉強することができました。分らなかったところは、改めて言葉の意味から調べ、関連用語も含めてエクセルの表に書き込むという方法で勉強しました。当時は、ネットワーク系やマーケティング理論が苦手でしたので、この分野について深く勉強するきっかけになりました。

企画書の書き方は、正直、傾向と対策が分からなかったので、取りあえず与えられた案件に対して自分なりに企画書を作っていくという、今までどおりの仕事のやり方で、何とか合格することができました。

CME 資格取得によって得られたことは何でしょうか?

真辺 SWOT 分析などの基礎的な知識や論理的思考をしっかり勉強する良いきっかけになりました。その結果、お客様に「デザインはこうした方が良いです」とか、「メディアプランニングについてはこうした方が良いです」などと説明する際に、ロジカルに説明する癖がつきました。当時在籍していた印刷会社では、「提案できる会社になろう」という目標を持っており、暇さえあれば企業を研究し、自主提案するということはやっていました。

現在の会社の社員に対しては、どんな教育を考えているのでしょうか?

真辺 「この業界で食べていくのなら、CME の知識は基本になる」と社員にはいつも言っています。資格を取得することでたくさん仕事を受注できるということではなく、持ってないレベルであれば仕事は取れないということです。今の会社には10 人のメンバーがいて、全員がクリエイターです。代表の私ともう一人のデザイナーが、営業を兼任しています。会社としては、CME、またはプロモーショナルマーケターの取得者には、毎月4000 円の資格手当を出して取得を奨励しています。受験費用も支給しています。

クライアントの目的は、イベントやキャンペーンによってセールスの実績を上げたいということに尽きます。どの場所・どの分野のセールスを強化するか、どんな手法でどんな材料を用意するのか。その費用がいくらでどのくらいの効果が見込めるかということを伝えるのが企画書・提案書になります。イベントがあれば、ブースのアイキャッチ用の映像を作りましょう。その映像にナレーションを入れると商談用の映像に使えます。さらには、映像の素材を使ってカタログを作りませんかという、3 つの流れで提案することもできます。イベントが終わった後でも、「その映像は営業用やウェブサイトに流すこともできます」と言えば、コンテンツのマルチユース提案になります。少ない投資でより多くの効果を上げる、つまりROI を上げることができます。そういう考え方ができるのが、CME であり、ビジネスに生きてくるのです。

セールスプロモーションのビジネスをするのであれば、ウェブや印刷、イベントなどあらゆるメディアや手段を活用しなければなりません。営業マンなら特にこういう分野をしっかり勉強すべきです。業界用語や専門用語を知らないのは、受注する以前の問題です。

また、デザイナーにはデザインの意図をきちんと説明すべきだとよく言っています。クライアントに説明するときには、フィーリングではなく、理論武装しなければなりません。例えば「ターゲットが40 代50 代だから、漢字を使ったグラフィックの方が響きます」という言い方が必要です。ターゲットがどこの誰で、5W1H とか、何がゴールなのかを意識することで、デザインも変わってくるのです。そういう考え方が身に着くので、CME はデザイナーにもメリットがあるものなのです。

真辺さんから見たCMEの意義は?

真辺 今、印刷だけで終わるビジネスはほとんどありません。印刷物を作るなら、同時にウェブに展開されることがほとんどです。つまり、印刷の仕事を受ける時、誰かがそれ以外のビジネスを受けているのです。それを受注できるようにするには、何を勉強すべきか。その内容がこの資格にはあると思います。私の会社でも、展示会に出展することがあります。そこで名刺交換して、これといった方々にはDM として紙の資料を送ります。展示会を見に来る人には、他の企業からもたくさんメールや電話が来ているはずです。だから、コストや手間をかけてもDM を送る意味があるのです。DM を送って届いたタイミングを見計らって電話をするわけです。そういうことが人間の心理を考えたセールスプロモーション、メディア戦略なのです。CME で5W1H に相応しいメディアを選択するということを学んでいるので、なぜ紙が大事なのかを理論的に説明できるようになります。

CME の勉強をすると、今まで見えていなかった景色が見えてきます。紙媒体でもウェブや映像ビジネスでも、その周辺にいろいろなビジネスチャンスが秘められていることが見えてきます。だから、ウェブを作っているお客様に対して「こういう紙媒体があると効果が高まります」と提案することができるのです。

JAGATinfo 2016年7月号より転載

【企業インタビュー:あかつき印刷株式会社】組織で取り組む 提案力向上

クロスメディアエキスパート認証試験合格者に聞く

豊留 拓史氏 第一営業部1 課 係長

あかつき印刷株式会社は東京都の千駄ヶ谷に拠点を置く、新聞印刷を中心とした企業である。その他、冊子、グッズ、ポスター、チラシなどの商業印刷、電子文書やホームページ

の作成のような幅広い分野までカバーしている。営業部門の社員教育の一環として、以前から積極的にDTPエキスパート、クロスメディアエキスパート(以下、CME)試験に取り

組んでいる。同社第一営業部部長の村田麻里氏と同一課係長の豊留拓史氏に話を聞いた。

現在、どのような業務を担当していますか。

豊留 入社して以来営業を担当しており、今年で7 年目です。お客様は建設関係の労働組合のお客様がメインで、組合員向けの月刊の機関紙(新聞)や組合員拡大のための広告チラシなどを受注しています。

DTP エキスパート資格を取得していますが、どのような経緯で受験したのですか。

豊留 配属されると、営業部内では1 年目からDTP エキスパート資格を取得することが目標の一つにありました。入社1 年目の3 月には試験を受けることになっていたので、配属されてからは個人でも勉強は続けていました。

村田 社内でDTP エキスパート受験者向けの講習会を開催しています。すでに資格を取得し、更新を続けている社員が講師になって、次回の受験予定者に講義をしています。土曜日1 日を使って、試験までに10〜12回ほど開催しています。そのほか、テキストを用意し、各自で勉強しています。

具体的にはどのように勉強しましたか。

豊留 講義は事例やサンプルを使うなど工夫されており、分かりやすいものでした。さらに、前回のおさらいとして毎回小テストがあるので、各自勉強しないといけないような仕組みになっていました。点数が悪いと周囲の目も気になりますから、これでモチベーションを保つことができました。結果的にDTP エキスパートは1 回の受験で合格できました。営業として日常的に制作現場とのやり取りを行うので、専門的な用語も使うし、知識がなければ対応できません。DTP エキスパートの勉強を通じて、実務的な知識の幅も、深さも格段に進歩しました。

村田 営業部門では、新入社員にDTP エキスパートの教育を行い、2 年目に受験します。名刺にDTP エキスパートという文字があることで、確実に得意先の信頼感はプラスになります。

クロスメディアエキスパート(以下、CME)にも取り組むのはどのような必要性からですか。

村田 経営層の危機感が反映されています。クロスメディア関連の引き合いがあっても、提案力が弱いので受注できないということがありました。他社は資格受験を通じて理論武装し、いろいろな提案を仕掛けてくる。何もしなければ、どんどん遅れてしまうだけです。

CME に挑戦することで、勉強し、知識を得て自信が持てるようにしたかったのです。社内ではCME の講師役がいないため、JAGAT の講師の影山史枝先生に依頼しました。印刷業界の最新情報や関連知識、論述試験対策である提案について徹底的に指導を受けました。講習会を通じて、レベルアップすることができ、合格者を増やすことができました。

CME 試験に挑戦し、取得したことはどのように役立っていますか。

豊留 CME の論述試験、提案書の勉強は非常に役に立ちました。実務では提案書を書いたことがなかったため、初めて教わるようなことばかりでした。学科(選択式)試験は、試験分野の幅も広く最新知識が求められますが、身近なメディアに関することを改めて勉強する機会となりました。講習会を通じて、プレゼンテーションの方法も一から勉強できました。それまでは自己流で対応していましたが、クロスメディアの提案内容を考える際には論理の一貫性や裏付けを明確にすることが重要なのだと学びました。また現状分析やそれを受けて課題を設定するような手法を学ぶことができました。例えば「こういう問題があってこれを解決してほしい」と言われたときに、単にそれを解決するだけではなく、「問題の本質はこういうことではありませんか?」「もっとこうした方が良いのではありませんか?」のような話や提案ができるようになったことが成果です。

村田 ウェブやスマホなどのデジタルメディアの仕事は情報システム部門が中心で、今は規模も小さく、相談を受けてそれに応えるような形でしか機能していません。ただし、ウェブサイトのスマホ対応やレスポンシブ対応を実現するなど、やはり仕事は広がっています。お客様もいろいろと情報を仕入れて「こういうこともできるはず」とお話をいただきます。つまり、現状は、お客様からの要望があって初めて対応はします。そうではなく、こちらから紙媒体とデジタルメディアを連動するとこんな効果が見込めますなどの提案でビジネスに結び付けることが、今後の課題です。CME の試験は、まさにそのための勉強であり、役に立つと思っています。

CME 資格を取得して、何か変わったと感じることはありますか。

豊留 以前であれば、何か相談されても「ちょっと調べておきますね」という具合だったのが、その場で「それは私も注目しており、今勉強しています」のように答えられると、それだけでも「何かあったら、あかつきさんに相談すれば何とかなる」と思ってもらえるようになりました。そのため、最新の動きについては、もっと勉強しようと思っています。他社も、紙媒体と電子メディアの連動を提案し始めていますから、遅れを取るわけにはいきません。

会社全体のCME 取得状況や方針をお聞かせください。

村田 外勤の営業は約30 名で、約7 割がDTP エキスパートを取得していますが、新入社員を含め全員取得を目指しています。CME については45%が取得済みで、最終的には7 割程度を目指しています。価格ではなく、デジタルメディアや印刷を活用した、より魅力的な提案で競争を勝ち抜いていきたいと考えています。そのための最低限の知恵や知識を持つのがCME だと思っています。

豊留 すべてのお客様がデジタルメディアと印刷の連動を意識しているわけではありません。とはいえ、営業なら「もしかしたらお客様が気付いてないだけで、実はクロスメディア的なアプローチによって解決できるかもしれない」という視点を持っていなければいけないと考えています。依頼されたことだけを行うのではなく、こちらがお客様の問題点に気付いて提案することが重要だと思います。

村田 例えばお客様の担当者の年齢が高いと、どうしても従来どおりの紙での情報発信を中心に考えてしまいがちです。しかし、若い人にアピールするにはデジタルメディアは欠かせません。ウェブサイトやSNS の活用は進んでいないので、そのようところに当社がサポートできるようにしていく必要があると考えています。

そういう意味で、印刷物製造業としての設備投資も重要ですが、これからは人材教育に力を入れないとお客様のニーズには応えられないし、それは会社の業績に直結するという危機感を、経営側が持っています。CME 取得をはじめ将来の人材育成のために、人材ならびに人材教育に対しても投資していくという方針です。

JAGAT info 2016年7月号より転載

顧客のマーケティング活動をサポートするDTPエキスパート

【クロスメディアキーワード】Webアクセシビリティー

コンテンツのデジタル化は、異なるメディアの融合や新たなメディアの開発へと可能性が広がっている。

Web コンテンツのデザイン

Web コンテンツのデザインに対し、多くの利用者は「視認性」や「可読性」、「判読性」などを求めている。Web コンテンツを制作する際には、奇抜なデザインだけを追求するのではなく、利用者が閲覧する目的の理解が必要になる。複数のコンテンツで構成されるWebサイトは、何度も利用してくれる「リピーター」の確保が重要視され、コンテンツの品質がそれを左右する。

ユーザビリティー

Web サイトやそのコンテンツが分かりにくい構成の場合、利用者は別のサイトを閲覧することを選ぶ可能性が高まる。感覚的に理解できなければ、「戻る」や「ホーム」をクリックしてしまう。利用者の視点を重視しないことは、「リピーター」を逃してしまうことにつながる。

「ユーザビリティー(Usability)」とは、「使える」「便利な」などの意味がある。また、製品やサービスの使い勝手は「ユーティリティー」と「ユーザビリティー」により構成されていると考えることができる。「ユーティリティー」は機能や性能を示し、利用者から見た製品の長所に関する程度を表す。一方「分かりにくさ」などの短所が、どの程度であるかを表すことができる。旧来の製品開発では、高い「ユーティリティー」の付与に力を注ぐ傾向があった。その結果、「ユーティリティー」の高さに反し、機能や性能を使い切れない事象も起きた。現在は、「ユーティリティー」の高さと共に、高い「ユーザビリティー」も求められるようになっている。

Web サイトやそのコンテンツに「ユーザビリティー」が不可欠となる理由の一つに、表示された直後に利用方法が理解できないことで、時間の浪費を招くため、価値のないサービスと判断し、別のWeb サイトを選択することが少なくないことが挙げられる。デザイナーが自身の欲求や利害関係者からの要求を優先することは、利用者の立場を考えず、「ユーザビリティー」を無視してしまう結果を生じる可能性がある。制作者側の欲求重視や組織構造を反映したWeb サイトを設計するのでなく、利用者の立場や視点を考慮したサイト構造の実現が望まれる。

アクセシビリティー

「アクセシビリティー」とは、「利用しやすさ」といった意味を持ち、すべての人が利用できる環境の構築を示す。障がいの有無に関係なくWeb ブラウザーを使用することで、Web サイトを構成するさまざまなコンテンツやサービスから、必要な情報の抽出やベネフィットを享受できるようにすることが重要である。目的としている情報への経路には、多くの問題が横たわっている可能性がある。その問題をできる限り解決する姿勢が、Web サイトの構築に必要であり、「アクセシビリティー」の向上につながる。「アクセシビリティー」は、障がい者や高齢者だけを対象としているだけでなく、健常者にも効用を与えることができる。

Web アクセシビリティー規格

メディアをコーディネートする際にWeb サイトを対象とするのであれば、「Web アクセシビリティー」の基本的な要件と内容を理解した上での、Web サイトの構築や運用に関する適切な提案が求められる。

「Web アクセシビリティー」とは、Web を利用するすべての人が、年齢や身体的制約や利用環境などに関係なく、Web サイトにより提供されている情報に問題なくアクセスし、コンテンツや機能を利用できることを指す。Web サイトの構築やリニューアルにおいても、「Web アクセシビリティー」を意識した企画や設計が必要となる。

JIS X8341-3

2004 年にJIS 規格化された「Web アクセシビリティー」『JIS X8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス-第3 部:ウェブコンテンツ』は、2010 年に改定が行われた。改定内容は、2008 年に勧告となったW3C(World Wide Web Consortium)のアクセシビリティー指針である「Web Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.0」に基づいている。改訂前のJIS規格は、日本の標準であるという位置付けであったが、2010 年度版は、世界標準に則した内容ということにもなる。

音声

音声の再生については、すべての人々に向けた「Webアクセシビリティー」の向上を実現するために、利用者による主導を優先させることが望まれる。2004 年版では、必須項目として「自動的に音を再生しないことが望ましい。自動的に再生する場合には、再生していることを明示しなければならない」とされている。

2010 年版ではさらに詳細を明示し、「自動的に音を再生しない。再生する場合は、3 秒以内に停止させる。またはWeb ページの先頭に停止できるコントロールを提供する」ことを求めている。

また、音声に対して付随する文字による情報の追加も求められる。さまざまな配慮により、初めてすべての人々の「Web アクセシビリティー」の向上が実現できると考えられます。

JAGAT CS部

Jagat info 2016年5月号より転載

【クロスメディアキーワード】クラウドコンピューティング

パソコンにアプリケーションをインストールし、さらにデータについてもそのパソコンに保存している場合、アプリケーションの機能やデータの利用には、「そのパソコンが利用できる環境」に制約される。

クラウドコンピューティングの採用

クラウドコンピューティングとは、ネットワーク(インターネットを指すことが多い)の向こうを「雲(クラウド)」に見立て、これまでパソコンにインストールすることでアプリケーションにより提供されていた機能を「雲の向こう」からサービスとして享受するといった意味が語源となっている。

クラウドコンピューティングを採用し場合は、Webブラウザーによりアプリケーションの機能やデータをサービスとして提供しているサーバーに接続することで、利用できる環境が特定のパソコンになるといった制約がなくなる。さらにケータイやスマホ、タブレットなどパソコン以外の端末からの利用も可能になることがある。クラウドコンピューティングの採用により、データの共有も可能となり、アプリケーションやデータを利用する時間や場所に関する制約もなくなる。しかし、「ネットワークに接続しているサーバー上でデータを処理する」といった考え方は、クラウドコンピューティングに限られるものではない。

ASP(Application Service Provider)によるサービスや、あらゆるモノにコンピューターやIC チップなどが埋め込まれ、有線または無線による通信により常に相互に接続され、いつでもどこからでも、さまざまな情報やサービスを利用できる情報ネットワーク環境である「ユビキタスネットワーク」といった考え方もある。

クラウドコンピューティングの普及

クラウドコンピューティングが一般化した背景には、インターネットの普及や関連する技術の発展がある。ネットワークの利用に高額な費用を要し、機能面においても不便であった時期と比べ、今日ではその障壁が非常に小さなものとなった。

また、仮想化技術やグリッドコンピューティングを利用することで、実際に処理を行うさまざまなハードウェアやさまざまなソフトウェアを意識することなく、サービスを享受できるようになっている。

前述のとおり、クラウドコンピューティングを利用する場合、ハードウェアの購入やシステムの構築に伴う初期投資は、大きな削減を見込むことができ、「短期間だけの試用」も可能であるといった柔軟性も併せ持つ。一方、長期的な利用になることで、契約形態によっては、多くの費用を要するといった例も存在する。

クラウドコンピューティングによるサービスに大きく依存することで、サービスの終了や提供事業者の倒産などが、大きなリスクとなるという懸念もある。さらに、自身でコントロールできないネットワークやシステムの障害による影響を被る恐れもある。

クラウドコンピューティングの欠点

クラウドコンピューティングの欠点として、カスタマイズに対する柔軟性が低いといった意見がある。しかし、サービスの組み合わせにより改善できる可能性がある。また機密情報をインターネットに接続しているシステムに保存して利用することは、ハッキングの対象となるリスクもあり、さらに接続時には盗聴される可能性も否定できない。この点については、クラウドコンピューティングによるサービスを提供する事業者が最も留意するセキュリティー対策に左右されるが、実績のある事業者であれば相応の投資をしている可能性も高く、自身で不完全なセキュリティー対策をしている場合と比べ、高度なセキュリティーを得られるといった考え方もある。

関連用語

・マッシュアップ

「マッシュアップ」とは、「混ぜ合わせる」といった語源から、もとは「違う曲のボーカルと伴奏を融合させて新たな表現を試みる」といった音楽の手法を指す。さらに、複数の機能やコンテンツを融合し、新規にサービス化することについても「マッシュアップ」と呼ぶようになった。特に「Web 技術」においては、無償で提供された複数のAPI(Application Programming Interface)を組み合わせ、あたかも一つのサービスであるかのように機能させることを指す場合が多く見られ、「Web2.0」の特徴の一つとして挙げられていた。

・SaaS

SaaS(Software as a Service)は、アプリケーションソフトウェアをパッケージといった形態ではなく、ネットワークからアプリケーションソフトウェアの機能をサービスとして提供することを主に指している。導入に際しての敷居が低いことや、すぐに利用が開始できる点が代表的なメリットとして挙げられるが、使用中のトラブル対応もサポートしていることが多く、導入だけでなく運用に対しても優位性がある。

・SLA

SLA(Service Level Agreement:サービス品質保証制度)では、サービスを提供する事業者と委託する事業者間で、内容と範囲、品質に対する水準を明確にし契約を行う。

JAGAT CS部

Jagat info 2016年4月号より転載