エキスパートWeb基本台帳につきまして、システムメンテナンスのため、下記の日時に一時的に使用停止となります。

ご登録情報の確認・修正の際は、下記日時以外にアクセスいただけますようお願いいたします。

【エキスパートWeb基本台帳システムメンテナンス期間】

9月13日(火)13:00~17:00 (予定)

エキスパートWeb基本台帳につきまして、システムメンテナンスのため、下記の日時に一時的に使用停止となります。

ご登録情報の確認・修正の際は、下記日時以外にアクセスいただけますようお願いいたします。

【エキスパートWeb基本台帳システムメンテナンス期間】

9月13日(火)13:00~17:00 (予定)

無線通信におけるネットワーク技術は、距離により分類される。約100km 以上の距離で通信を行う「無線WAN(Wide Area Network)」、約100m から約100km までの「無線MAN (Metropolitan AreaNetwork)」、約20m から約100m までの「無線LAN(Local Area etwork)」、人間のまわりの機器をネットワークする範囲として10〜20m 程度をカバーするものを「無線PAN(Personal Area Network)」という。

近距離無線通信技術は厳密な定義はなく、一般的に、「無線PAN」などの通信距離が数10m くらいまでの近距離無線通信の技術をいい、その主な技術として、「ZigBee」「Bluetooth」「無線LAN」などがある。

近距離無線通信技術と類似技術には、「ZigBee」「Bluetooth」「無線LAN」「電子タグ」が考えられる。「ZigBee」は、伝送スピードがほかと比較して250kbpsとあまり高速ではない。さらに、消費電力は一番小さく、接続数は約6 万5000 個と一番多い。自律的にメッシュネットワークの構築が可能で、メッシュリンクとスターリンクを組み合わせたマルチホップネットワークの構築が可能である。「Bluetooth」は、伝送スピードが1Mbps とある程度の速さを有している。また、消費電力については120mW とほぼ中間であり、接続数は最大7 個と少ない。音声とデータのアプリケーションで利用でき、ネットワークへの参加・離脱が容易である。さらに、周波数ホッピングによる無線技術間の干渉を軽減する。「無線LAN」は、伝送スピードが、11、54Mbps と高速である。しかしながら、消費電力は3Wと一番大きく接続数は、最大32 個と少なめである。「電子タグ(パッシブタグ)」は、消費電力が0Wと電力が掛からず、接続数はタグのみのID などコードリーダーであり1 個のみである。リーダーとの間で、データの読み出し、書き込みが可能である。薄くて小さなタイプは、モノに埋め込むことができる。電源を内蔵しない「パッシブタグ」のほかに、電源を有し自ら電波を出す「アクティブタグ」がある。

「NFC(Near Field Communication)」とは、ソニーとフィリップス(現NXP セミコンダクターズ)が共同開発した、近距離無線通信技術の国際標準規格である。「FeliCa」や、「MIFARE(ISO/IEC 14443)」などの非接触IC カードの下位互換性がある。使用周波数は、FeliCa」や「MIFARE」などと同様の13.56MHz である。「NFC」の通信規格を搭載している機器同士の双方向通信が可能で、携帯電話やパソコン、家電などの機器へ展開されている。今後も、アクセス制御やヘルスケア、情報の受発信、顧客維持、決済、物流など、幅広い分野での活用が見込まれている。

NFC活用のメリットは以下の通りである。①「NFC」による双方向通信は、「かざす」以上の複雑な操作を必要としない。②産業から環境まで、広範囲での利用に適している。③NFC技術はISO やECMA、ETSI標準を見据え、オープンかつ標準的である。④「NFC」は、「Bluetooth」や「Wi-Fi」などの無線技術において、機器のセットアップを容易にする。⑤NFC送信は短距離(数センチメートル)でありセキュリティーにおいて優れている。⑥既存の非接触カード技術と互角性がある。⑦「NFC」は、セキュアなアプリケーションをサポートするための機能が組み込まれている。

①カードエミュレーション機能

「NFC」が搭載された機器は、さまざまな非接触ICカードやICタグの規格と互換性があり、それらと同等の機能を持つ。IC カードやIC タグのインフラを利用したアプリケーションの構築が可能である。

②リーダー・ライター機能

「NFC」が搭載された機器は、リーダー・ライターとして、さまざまな非接触IC カードやIC タグの読み書きができる。

③端末間通信機能<P2P>

NFC 通信規格対応のIC チップ「NFC チップ」を搭載している機器やカードを10cm 以内の近距離まで近づけると、106Kbps〜424Kbps の速度で双方向通信が可能になる。

NFC 端末間ペアリング対応の機器間では、大容量のデータを送受信する際、通信手続き(ペアリング)だけを「NFC」で行い、「Bluetooth」や「Wi-Fi」など別の高速な規格に引き継ぎ、通信を行うことができる。これをハンドオーバーと呼ぶ。

①Bluetooth ハンドオーバー

大容量データを転送する場合、高速で通信距離も長い通信規格である「Bluetooth」を使用することがある。通信距離が長いワイヤレス通信規格では、その長い通信距離のため、盗聴や改ざんなどの危険性が大きくなる。そのため、「Bluetooth」のペアリングは非常に煩雑であり、一般ユーザーからは敬遠されることが多い。「NFC」は通信距離が10cm 以下と短く、機器同士をかざす(10cm 以下に近づける)という明示的

な行為をトリガーに、安全な通信を行うことができる。NFC 通信で、「Bluetooth」のペアリングを行うことで、容易に安全で高速なデータ転送が可能となる。

②Wi-Fiハンドオーバー

無線ブロードバンド(Wi-Fi)サービスの利用者が増加している。Wi-Fi ブロードバンドサービスの多くは、①あらかじめ月額のサービス利用料を支払い、サービス事業者により発行されるIDとパスワードで利用するもの、②フリーで利用できるものがある。①を利用する際は、利用するサービス事業者向けのアクセスキー(Wi-Fi接続に必要な情報)を端末へ設定しておかなければならない。「NFC」に対応したWi-Fiブロードバンドサービスが普及すると、サービス利用者はアクセスキー登録済みのIC カードをNFC 搭載携帯電話やパソコンにかざすだけで、サービスが利用できる。

JAGAT CS部

Jagat info 2013年2月号より転載

8月21日(日)に開催しました第46期DTPエキスパート認証試験の受験者属性等速報レポートを掲載します。

受験者数はほぼ前年なみ、受験者属性に大きな変化はありませんが、企業受験率が昨年52.8%から、59.2%と高まりました。

試験は現在、9/20までの実技試験期間中となっています。

実技試験終了後、学科・実技の総合採点ののち、10月末に合格者を本サイト上で発表する予定です。

経営戦略や事業戦略を策定するためのフレームワークには3C 分析、バリューチェーン分析、SWOT 分析などさまざまな手法がある。SWOT 分析と関係性の深い経営資源について解説をする。

組織の戦略を策定したり評価していく上で、現状の自社を取り巻く外部と内部の経営環境を分析することは重要である。SWOT 分析とは、経営環境を内部の経営資源と外部環境に区分し、さらに有利な要因と不利な要因に区分してマトリックスを作り、自社の経営環境の条件を明確にする方法である。SWOT 分析の具体的な項目は、内部の経営資源上の有利な要因を「強み」、不利な要因を「弱み」とし、外部環境上の有利な要因を「機会」、不利な要因を「脅威」とし、マトリックス上を4 つにグルーピングする。SWOT 分析の結果に基づき、事業領域(ドメイン)の決定につなげていくことになる。

外部環境と内部環境の要素を下表に取り上げる。

| ●外部環境の要素 | |

|---|---|

| [マクロ要因] | |

| ① 政治・法律環境 | 規制緩和や法律の改正など |

| ② 経済環境 | 景気変動や為替動向など |

| ③ 社会環境 | 少子高齢化、格差社会など |

| ④ 文化・技術環境 | 技術革新やライフスタイルなど |

| ⑤ 自然環境 | 環境規制や地球温暖化など |

| [ミクロ要因] | |

| ① 市場環境 | 市場規模や市場動向など |

| ② 顧客環境 | 顧客ニーズや消費者動向など |

| ●内部環境の要素 | |

|---|---|

| ① 人的資源 | 組織構造や人材力など |

| ② 物的資源 | 保有する設備、工場など |

| ③ 財務的資源 | 資金調達力など |

| ④ 情報的資源 | ノウハウ、ブランド、企業イメージなど |

外部環境と内部環境を線引きするポイントは、自社で統制することが可能かどうかである。外部環境は自社では統制不可能なことが多いが、内部環境は改善できる余地が残されているためである。SWOT 分析の本来の目的は、経営戦略の方向性を模索したり、資源配分の検討や戦略を実現するための課題を設定する際に、客観的に自社の位置付けを明らかにすることである。区分することに固執すると抽出自体が目的となり分析が疎かになって、本末転倒になる。単なる抽出ではなく、分析した結果と、分析結果から目的とすることを導くことができるかが重要である。よって、必要以上に内外環境を区分する自体には意味がない。

4 つの項目に分類されたSWOT の内容は一定でなく、変化することに留意する必要がある。機会や強み、脅威や弱みを判断する基準を設定することが難しい場合がある。策定した戦略やターゲットとする顧客によって強みや弱み、機会や脅威の判断基準が変化する場合がある。例えばインターネットの普及は、企業が消費者に対して情報発信できる頻度が高くなるため、機会に捉えられそうである。その反面、消費者が取得できる情報量が増加し、商品やサービスに関する知識が豊富になっている。消費者が選別する目が厳しくなっているので、効果的に商品価値を訴求していかないと、顧客が離反し、脅威や弱みに変化することになる。また、一方の企業には脅威であっても、他方の企業にとっては機会になる場面もある。例えば通常、円安は輸出企業には機会であるが、輸入企業にとっては脅威である。逆に円高は、輸出産業にとっては脅威であるが、輸入産業にとっては機会になる。

JAGAT CS部

Jagat info 2013年1月号より転載

ユニバーサルデザインとは、全ての人のためのデザインを意味し、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインを目指している。

ユニバーサルデザインは、

などの考え方が基本となっている。

文字や色については、誤読などをさせずに認識しやすく、かつレベルの高さを保つデザインが必要である。

文字におけるユニバーサルデザインで特に重要なのは、視認性や判読性、デザイン性、可読性がある。

視覚感度は年齢による低下や特定の色の区別がしにくい色弱者などのように知覚を制限するものがある。

それを踏まえた配色や色使いをしていくことが、カラーユニバーサルデザインであり、誰にでも見やすい色の組み合わせやデザインを行うことが求められている。

文字の代わりにピクトグラム(「絵文字」「絵単語」)が、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚記号(サイン)の一つとして用いられる。また、地色

と図表に明度差のある2 色を用いて、表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられる。

紙面のデザインで強調したい言葉があるときは、色だけでなく文字のポイントを大きくしたり、書体を変えたり、もしくは下線や傍点、囲み枠といった方法を使う。

ユニバーサルデザインとバリアフリーの違いは以下である。ユニバーサルデザインは広範囲の人、つまり地球上の全ての人が対象となるが、バリアフリーは高

年齢者、障害者などのように範囲が絞られる。

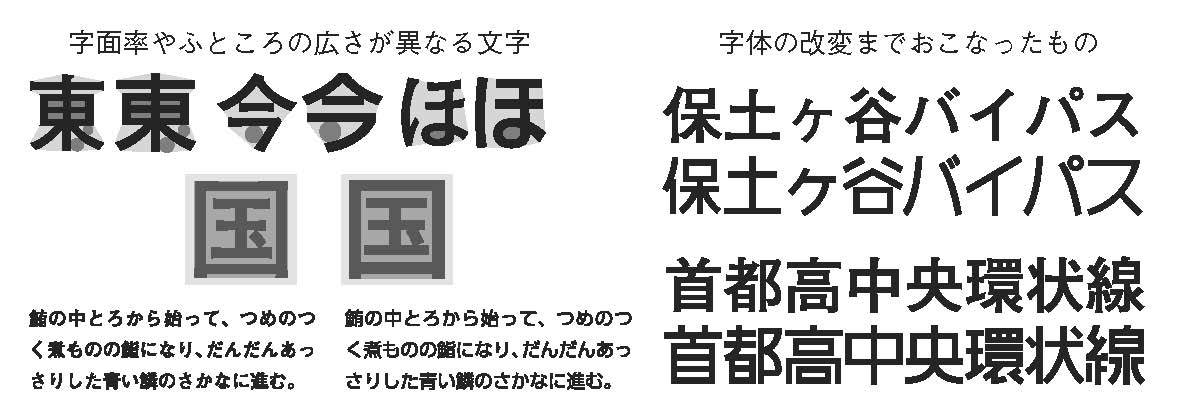

フォントもユニバーサルデザインに対応したUDフォントがリリースされている。

1. 読みやすく、誤読することも少ない。2. 形状がシンプルで分かりやすい、という目的でデザインされた文字のことである。例えばI 社UD フォントの特徴は、

読みやすく、誤読されにくいを基本コンセプトに、以下の4 つの観点から開発された。

UD フォントは役所や病院などの案内表示、取扱説明書、携帯電話の表示、新聞/雑誌などで有用である。

原稿整理を行うときの表記の基準に照らし合わせて、ページが組版された状態のチェックをし、校正記号を

使って修正の指示を入れる。

文字校正の記号および意味はJIS Z 8208:2007 として定められている。ゲラへの校正記号の記入の仕方は、これに準じて行う。

校正記号を用いる理由は、長々と説明文や注釈をつけることを避け、正しく簡潔に意思が伝達できるよう

にするためである。

赤字は入力、編集、内校正、赤字引合わせなどの担当者が正確に作業できるように、きれいかつ丁寧に入

れる。

赤線が交差、接触、折れ線になるのは避け、また誤字の箇所からなるべく近くの余白まで赤線を引き出す。

文字校正の記号および意味は、1965年にJIS Z 8208として定められ、2007 年にJIS Z 8208:2007として改

定されている。ゲラへの校正記号の記入の仕方は、これに準じて行う。

原稿の表記の様式は、著者の思想および感情の表現の一部である。また1 冊の本の中で表記形式の不統一は、読者が内容を理解するときに混乱を起こす。

原稿整理での表記の統一(形式的整理)は、第一に著者の意向を尊重して執筆方針を読みとって作業を進め、その中での未整理の部分、不統一の部分を正す。

表記について、あらかじめ著者との間に「執筆要項」を作成してそれに従って作業する場合もある。

出版社単位あるいは雑誌媒体に応じて、原稿表記についてのルールを整理して、明文化したハウスルールを作っている場合もある。

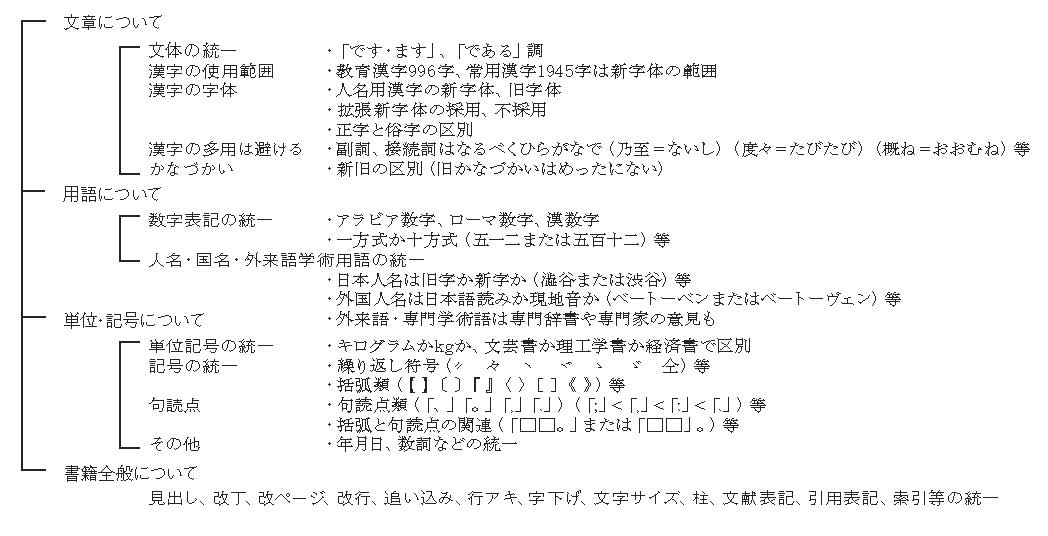

文章については、文体の統一、漢字の使用範囲、漢字の字体、かなづかい、送りがな、引用文の表記、ルビをどのようにするか、などを決める。意図的に旧かなづかいがされている場合もあるので、その原則を知っておく。

用語については、外来語の表記、外国の国名/地名/人名、学術用語の表記、などを決める。

組版については、繰り返し符号、かぎや括弧および句読点、年月日、数詞、単位記号、括弧と句読点の関連、などの組み方原則を決める。

書籍全体では、見出し、注、文献のあげ方、索引のオーダー、改丁/改ページ/改行/追い込み/追い出し、行あき/字下がり/文字サイズを下げるところ、などを決める。

書物において、記事の冒頭に置かれ、その記事の内容が一目で分かるように書かれた標題。編、章、節などの区分に応じて、大見出し、中見出し、小見出しと段階的に見出しが付けられる。見出しには通常本文よりも大きい文字や太い文字を用いる。

本文中の用語、または図表などの一部についての補助的な説明。本文上部の頭注、本文下部の脚注、本文中の割注、小口側の傍注、編、章、節、段落などの次や巻末に入る後注などがある。

筆録・印刷物などで、以前の制度や文物などを研究する参考資料。多くは参考文献として巻末に記載する。

本文中の主要な語句や項目を検索しやすいように抽出して50 音順かアルファベット順にまとめその記載ページを記したもの。多くは巻末に記載する。

章見出しなどでページを改め、次の奇数ページからまた組み始めること。奇数ページで終わった場合、次の偶数ページは白となる。

章見出しなどでページを改めて組版すること。奇数偶数に関係なくページが変わればよい。

文字組版の際、行を改めて次の行に替え文章を組むこと。

改行、改段、改ページなどをやめて、前の行に続けて組むこと。

禁則処理における行頭行末禁則の句読点や約物類などの処理方法の一つ。行頭禁則の句読点などが行頭にくる場合に、前行の文字を次行に追い出し、前行の空いた分のアキをスペーシング処理して行末揃えを行う。

ここまでを追い出し処理という。

前行と次行のアキの距離。行間。

所定の字詰めより下げて組むこと。和文組版では段落の1 行目の行頭を1 文字下げる場合が多い。

文字の大きさ。Q(1Q = 0.25mm)/ ポイント(1point ≒0.3528mm)で示す。

今期のDTPエキスパートおよびクロスメディアエキスパートの更新試験が始まった。試験期間は9月1日より9月30日までの1ヶ月間で、受験者はCBT(Computer Based Testing)方式の試験に取り組む。 続きを読む

更新試験専用サイトオープンしました。

更新試験申請者の方は、下記期限内に必ず試験にお取り組みいただくようお願いします。

試験実施期間:2016年9月1日(木)10:00~2016年9月30日(金)23:59まで

※試験専用サイトのパスワードがご不明な場合は

更新試験専用サイト上の「パスワードをお忘れですか?」よりパスワードを取得していただくか、

更新試験専用サイトサポート窓口までパスワードをお問い合わせください。

更新試験専用サイトサポート窓口

株式会社 イー・コミュニケーションズ サポート窓口

TEL 03-3560-3905 e-mail cbt-support@e-coms.co.jp

受付期間:試験期間内のみ対応

受付時間:平日10:00~17:00

9月1日より開始となりますDTPエキスパート/クロスメディアエキスパート認証更新試験につきまして、更新試験専用サイトへのログイン案内(パスワード案内)を本日一括配信いたしました。(エキスパート基本台帳「ご自宅メールアドレス」欄にご登録のメールアドレスあて)

まずは受信されているかどうかお確かめください。

届いていない場合は、下記①②いずれかのご対応をお願いいたします。

①試験開始(9月1日 10時)後に、更新試験専用サイト上の「パスワードをお忘れですか?」よりパスワードを取得していただく。

②試験開始(9月1日 10時)後に、更新試験専用サイトサポート窓口までパスワードをお問い合わせいただく。

株式会社 イー・コミュニケーションズ サポート窓口

TEL 03-3560-3905 e-mail cbt-support@e-coms.co.jp

受付期間:試験期間内のみ対応

受付時間:平日10:00~17:00

※試験サイトへのログインは、試験開始となる9月1日 10時以降に可能となります。

それ以前はログインできません。

その他ご不明点がありましたら、JAGAT資格制度事務局(e-mail:expert@jagat.or.jp)

までご一報ください。