印刷博物館では、活版印刷の技術を完成させた人物といわれるヨハネス・グーテンベルクに焦点を当てた企画展「黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化」を4月26日〜7月21日まで開催した。その概要を紹介する。

本展は、印刷博物館が開館25周年を迎えることを記念して、印刷産業の原点である活版印刷に立ち返るものであった。

15世紀以前のヨーロッパにおいては、書物を複製する手段は筆写による写本が主流であった。だが活版印刷は、筆写の技術がなくても活字を組むだけで紙面を作ることができ、同じ品質の紙面を何枚でも複製できることから書物の量産を可能にし、文化の形成や思想の伝播に大きく貢献した。

本展では、ドイツのヨハネス・グーテンベルクを起点にして、主に出版印刷の分野の技術開発・普及の経緯と社会・文化に与えた影響について、現存するドイツの出版物を中心とする約70点の展示品とともに紹介した。

なお、活版印刷術に対してドイツでは「die schwarze Kunst(ディ・シュヴァルツェ・クンスト)」という名称が与えられたという。これを直訳すると「黒の技術」という意味合いになることから、本展ではその文化的な価値に着目して展覧会タイトルを「黒の芸術」にしたとのことだ。

本展はグーテンベルクの活動を中心とした「第1部 西洋の印刷術 ―複製時代の幕開け―」、グーテンベルクの後継者らによる書籍の発展の過程を見る「第2部 情報の伝播 ―知の継承から社会変革へ―」、活版印刷の重要な要素である書体を通じてドイツ文化の変遷をたどる「第3部 書体は語る ―活字が背負うナショナルアイデンティティ―」で構成されていた。

以下では展示構成に沿って、グーテンベルクの功績とその後の活版印刷の発展について見ていこう。

第1部 西洋の印刷術 ―複製時代の幕開け―

グーテンベルクの名前自体はよく知られているものの、その生涯には不明な点が多い。それは本人が実際に印刷に用いた道具や記録などが残されていないこと、また当時の書物には現在でいう奥付に当たる記載がないためにグーテンベルク自身が印刷したものなのかの特定が難しいことなどによる。一方で自身が被告となった裁判の記録や、他の書物に記載された記述などから後年になって研究が進んだ。

グーテンベルクの生涯

グーテンベルクは、1400年頃に神聖ローマ帝国の都市マインツに生まれた。神聖ローマ帝国は現在のドイツを中心とする複合国家で、ローマ・カトリック教会と皇帝の権力が拮抗していた。マインツはマイン川とライン川の合流点に位置する交通の要衝であり、大司教座1 のある教会が置かれて宗教上の重要な役割を担うとともに、経済発展によって大商人と手工業者の力が増大していた。

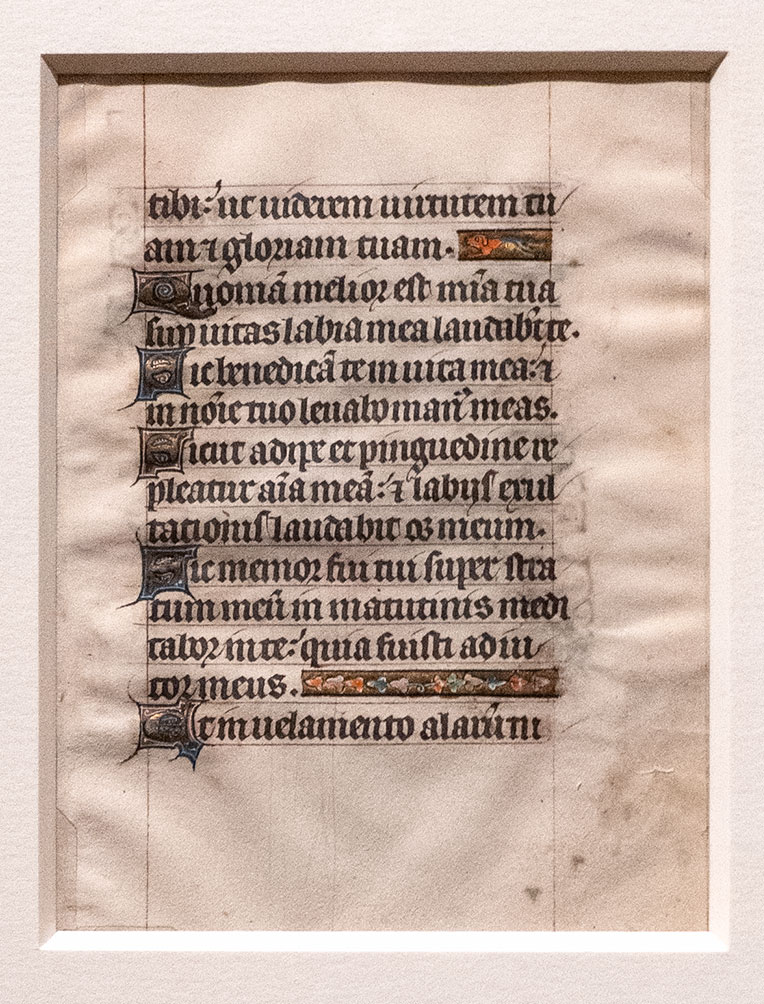

他方、ヨーロッパの当時の文化状況に触れると、中世の書物は主に修道院や大学で需要があり、それぞれに筆写工房が設けられていた。やがて都市の発展に伴い、大商人らも教養を身に付けるようになったことから書物の需要が拡大し、民間の筆写工房も登場した。写本には文字のほか装飾文字や挿絵も描かれ、工芸品としての価値も生まれた。

さて、グーテンベルクはもともと金細工師であったが、血筋の関係で手工業者の組合であるギルドに加盟できず、1434年頃にライン川左岸の都市シュトラスブルクに移り住んでからは、新たな商機を求めて活版印刷術の開発を始めた。そしてマインツに戻った後、1450年頃に事業家のヨハン・フストと提携して技術を完成させたと考えられている。当初は需要の多い免罪符2 やドナトゥス文法書3 などの実用的な印刷物を手掛け、1455年頃にラテン語で組まれた『42行聖書』の印刷を開始した。ところが借金を巡ってフストから提訴され、裁判の結果、道具類や印刷機を没収された。

その後フストは、かつてグーテンベルクの下にいたペーター・シェーファーと一緒に工房を引き継いだ。一方、グーテンベルクも独自に活版印刷事業を続け、ラテン語辞典『カトリコン』などを印刷した後、1468年に死去した。

グーテンベルクの功績

グーテンベルクは活版印刷の発明者と呼ばれることもあるが、これは正確ではない。その先駆はアジアにあり、11世紀の北宋で粘土を用いた膠泥活字が、14世紀には高麗で銅活字が印刷に使用されていたことが知られている。ただし、これらが普及することはなく、グーテンベルクが知っていたかどうかも不明である。

印刷という点でも、15世紀のヨーロッパでは既に木版印刷によって今でいう絵本のような書物が制作されることはあったものの、文字が主体となる書物の印刷には適していなかった。その他、銅版印刷も行われていたが、これは単独の図版印刷に特化していた。

これらに対してグーテンベルクは、既存のさまざまな技術を応用し組み合わせて独自の印刷システムを考案した。それによって、印刷物制作の効率化と量産を可能にしたことが画期的であったといえよう。その主なポイントは以下のとおりである。

鉛合金による活字鋳造

彫金の技術を応用し、鉛・スズ・アンチモンを配合した鉛合金を用いた活字鋳造法を考案した。鉛合金は融点が低いため扱いやすく、短時間に多数の活字を鋳造できた。

印刷機

木版印刷が版に紙をこすり付ける方式であるのに対し、グーテンベルクが考案した木製手引き印刷機は、版に置いた紙の上から圧盤を押し付ける方式であった。そのため均一な力が一瞬で加わり、効率よく鮮明に印刷することができ、両面印刷も可能であった。なお、この方式はぶどう搾り機がモデルであったというのは有名な逸話である。

油性インク

従来、筆写・木版に使用されたインクは水性であったため、金属活字には乗りにくかった。そこでグーテンベルクは、既に開発されていた油絵の具などをヒントに油性インクを考案した。

生産体制

活字鋳造・植字・組版・印刷といった複数の工程が連携する共同生産体制を確立した。

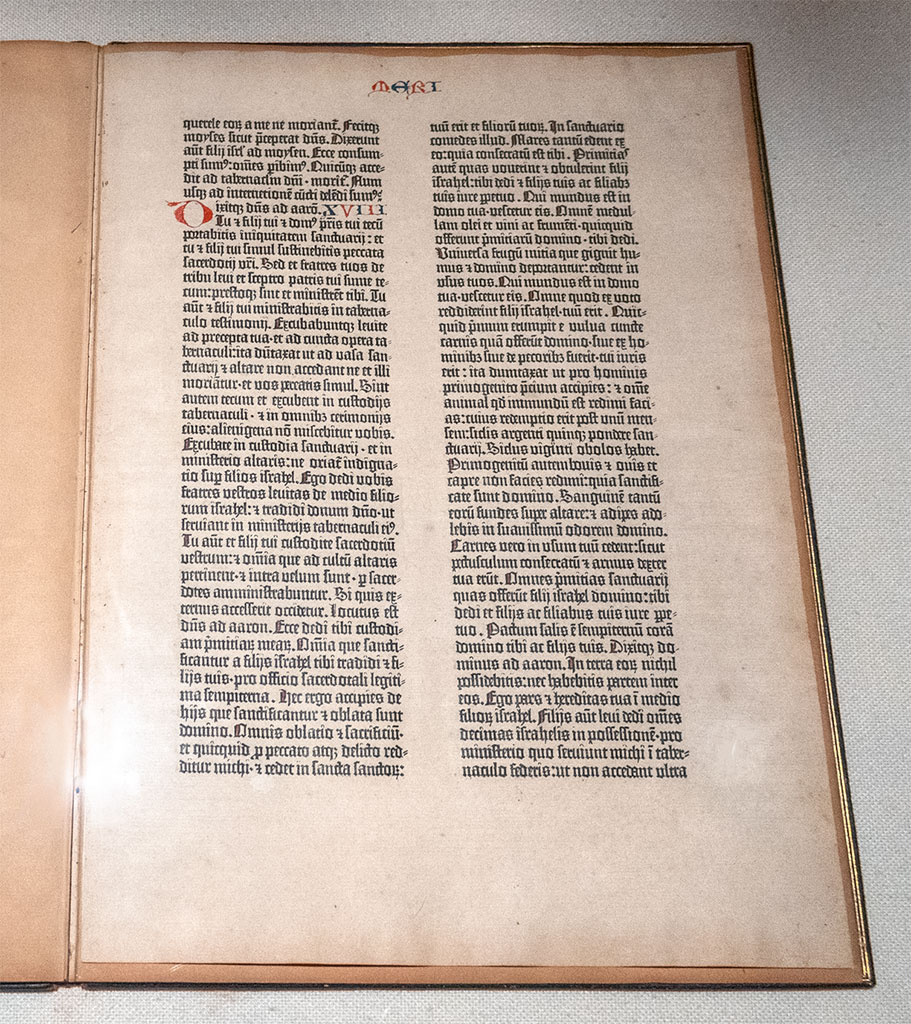

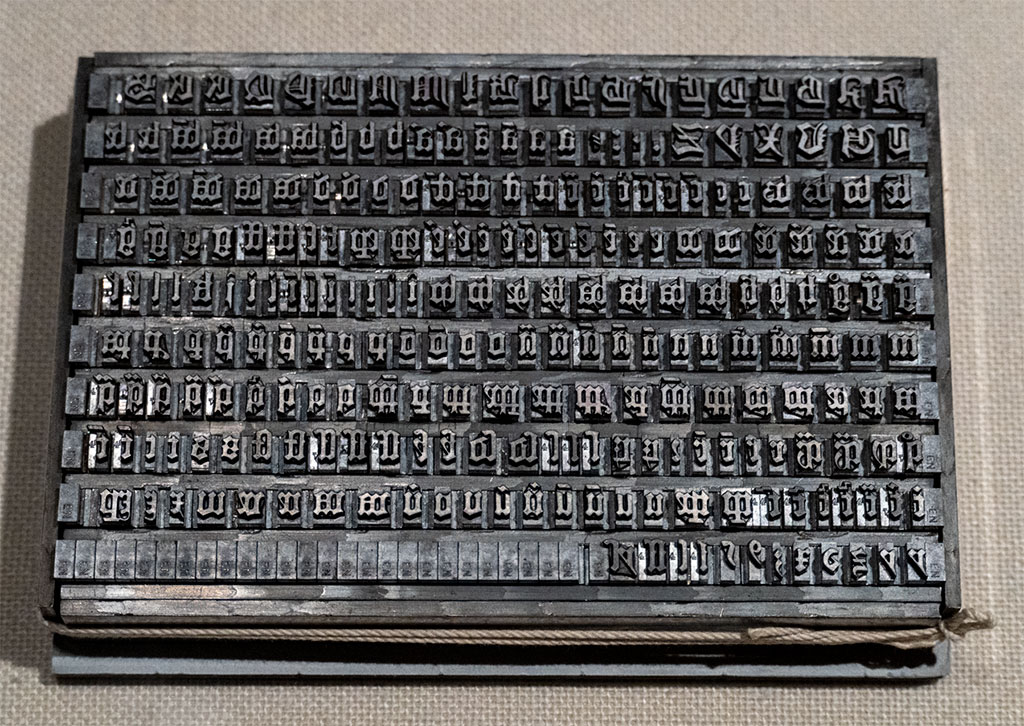

会場では、先述の『42行聖書』の零葉4 、木製手引き印刷機と活字鋳造の道具のレプリカ、42行聖書復元活字などが展示された。復元活字は『42行聖書』に使用されたとされる270種近くのうち241種を収めたものである。活字数が多い理由は、写本の書法に倣ってラテンアルファベットのほか、異体字・合字・略字などが用意されていたことによる。

2000年頃 アメリカ/印刷博物館 印刷工房蔵]

その他、参考作品として同時代の木版や銅版による印刷物が紹介された。

第2部 情報の伝播 ―知の継承から社会変革へ―

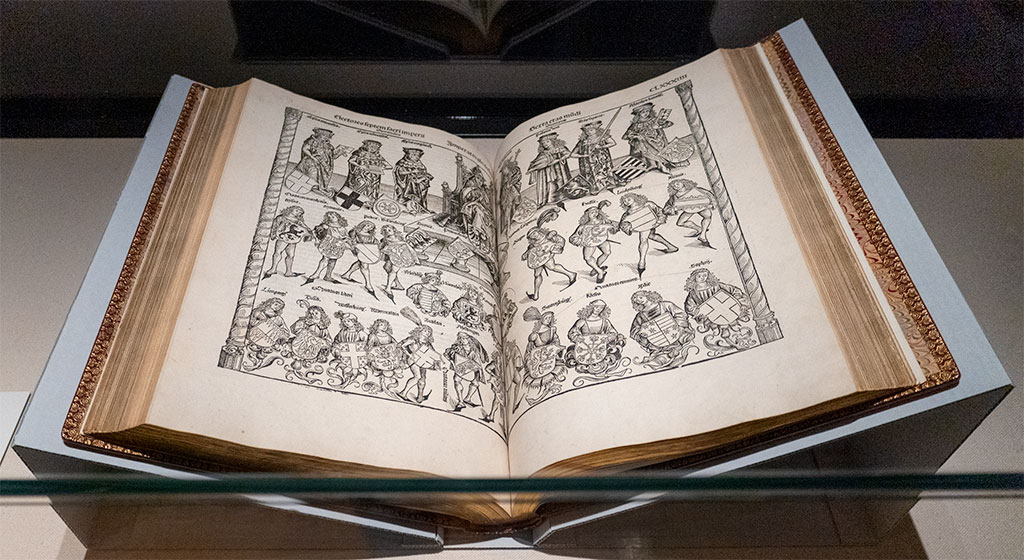

1460年代以降、グーテンベルクの後継者らがヨーロッパ各地に工房を開くことで活版印刷術は普及・進歩していった。グーテンベルクの時代に印刷されたのは本文のみで、装飾文字や挿絵は印刷後に手描きで加えられていたが、後に活字・木版・金属凸版などを組み合わせて図版入りの紙面を印刷することが可能になり、芸術的な価値の高い書物が作られるようになった。会場ではその例として、キリスト教の歴史観に沿って著された『ニュルンベルク年代記』のラテン語版を展示している。本書は挿絵を主体にしており、絵柄に合わせて文字組版が調整されたという。

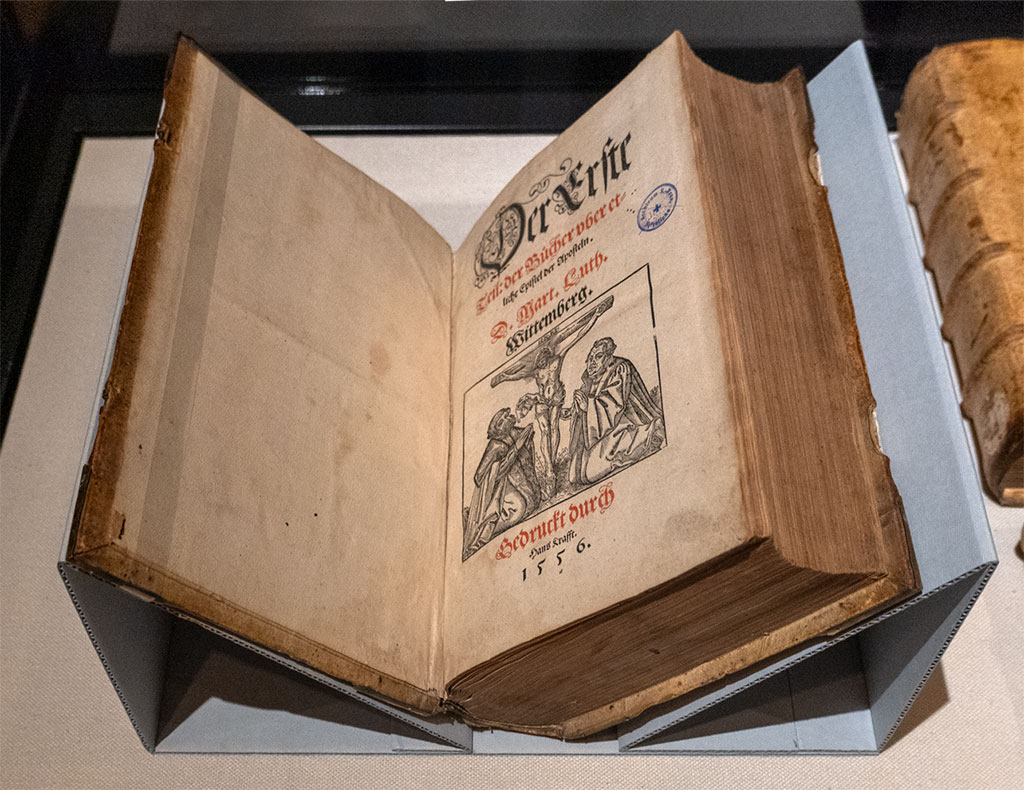

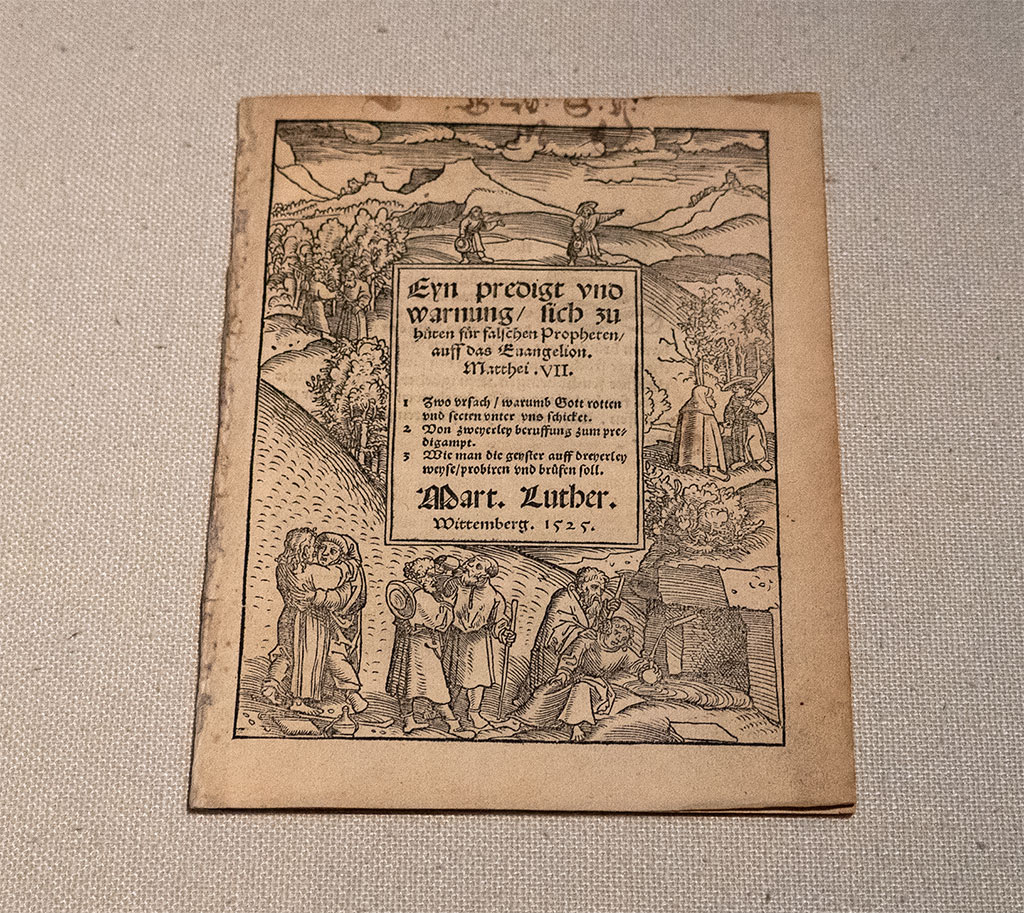

書物の普及は情報コミュニケーションを加速化し、新しい思想の浸透にも活用された。その代表例が、神学者マルティン・ルターによる宗教改革である。ルターはローマ・カトリック教会の政治的・経済的圧迫に対抗する活動を行うなかで、さまざまな印刷者と提携して数多くの書物を出版し、思想を広めていった。会場では、ルターの著作から説教書『偽預言者に用心するための説教と警告』、ドイツ語新約聖書、著作全集などが紹介された。

[印刷者:ゲオルク・ラウ/1525年 ヴィッテンベルク/活版・木版/印刷博物館蔵]

▲ドイツ語著作全集(ヴィッテンベルク版・全12巻)(マルティン・ルター)より扉ページ(左)と展示全景[1548-1559年 ヴィッテンベルク/活版・木版/印刷博物館蔵]

第3部 書体は語る ―活字が背負うナショナルアイデンティティ―

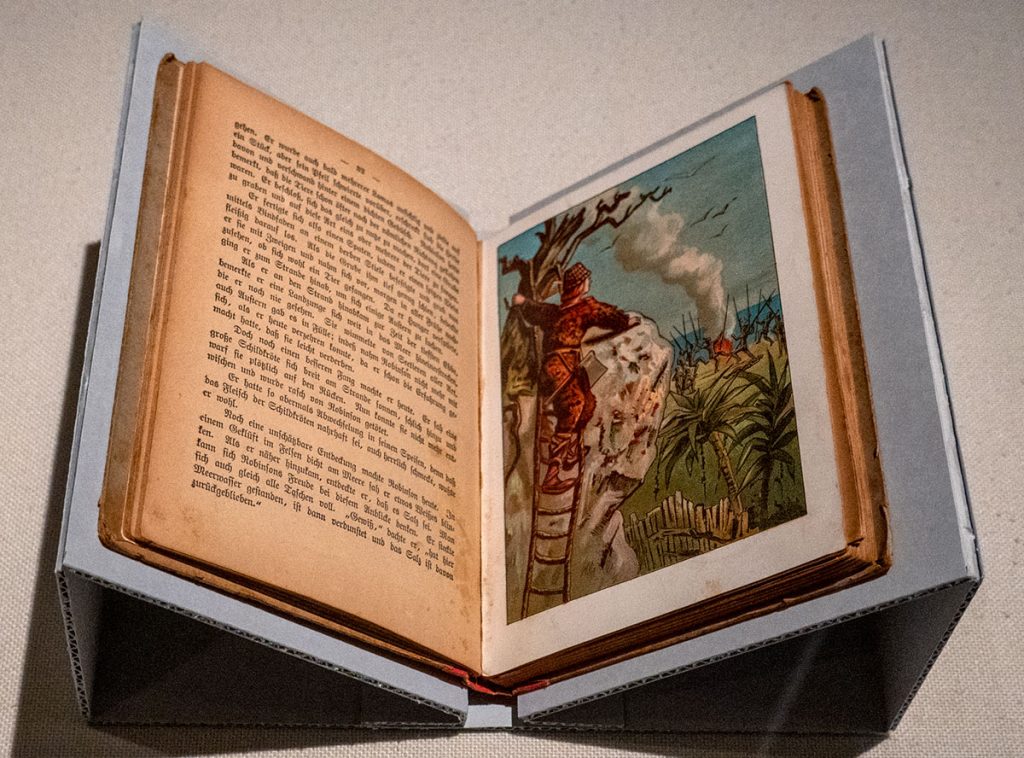

ブラックレターは写本に使われていた文字を基にデザインされた書体で、文字幅が狭くて縦画が太く、終筆に角度のついた短い足が付いていることが特徴である。ドイツでは聖書のほか文学書など幅広い分野の書物に使用され、さまざまなバリエーションの書体が生まれたことから、現在でも根強い人気がある。

一方でドイツ以外の地域では、古代ローマ帝国の碑文を参照したローマン体が普及したため、ドイツでも国外に広めたい書籍ではもっぱらローマン体が用いられた。

会場では、写本の紙面、ブラックレターで組まれた児童書、ローマン体で組まれた科学書、活字見本帳などが展示された。

*

今や活版印刷は産業の主流ではないため、“グーテンベルクは過去の人”というイメージを持つ方もいるかもしれない。だが、時代とビジネスの関係という視点で考えると、グーテンベルクの先見性が見えてくる。その時代の情報コミュニケーションに対するニーズを捉え、最新の知見・技術を融合し、事業パートナーや技術者を巻き込んで事業を完成させたという点で、現代に生きる私たちにも大いに学ぶ点があるのではないだろうか。

(JAGAT 石島 暁子)

※会員誌『JAGAT info』 2025年6月号より一部改稿

黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化

会期:2025年4月26日(土)~2025年7月21日(月・祝)

会場:印刷博物館

主催:TOPPANホールディングス株式会社 印刷博物館

協力:グーテンベルク博物館、クリングシュポール博物館、シュテーデル美術館、広島経済大学図書館、町田市立国際版画美術館

後援:ドイツ連邦共和国大使館

展覧会ウェブサイト →

関連ページ

脚注