今年のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に関連して全国各地で開催されている展覧会の中から、2つの企画展を紹介する。

「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」が、江戸時代に出版事業で活躍した蔦屋重三郎を題材としていることから、江戸の出版について紹介する展覧会が全国各地で開催されている。本稿では、東京都内にある5館の施設による共同企画「五館連携 蔦重手引草(つたじゅうてびきぐさ)」より、太田記念美術館の「蔦屋重三郎と版元列伝」(2025年8月30日~11月3日*)と印刷博物館の「あれもこれも蔦重!お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎」(2025年9月2日~ 11月3日*)を取り上げる。

(*いずれも会期終了)

蔦屋重三郎が活動した時代

初めに、蔦屋重三郎(以下、蔦重)が活動した18世紀後半の江戸の政治と文化について簡単に触れておきたい。 徳川幕府の成立から既に約1世紀半が過ぎ、幕藩体制が維持されたことから経済が発展、水陸の交通網が整備されて物流も盛んになっていた。特に都市部では武士以外の人々も経済力を持つようになり、教育の面では寺子屋が全国的に作られることで、庶民の識字率が向上した。

出版の分野では、主に整版印刷による出版物が流通しており、版元と呼ばれる、現在でいう出版・取次・書店の機能を併せ持つ店が事業を担っていた。新興都市である江戸の版元は当初、当時の出版界の中心であった京都から版木を借りて印刷・出版を行っていたが、やがて人口増と文化の発達に伴い、自ら版木を製造する版元も現れ、草双紙(くさぞうし)や読本 (よみほん)といった挿絵入りの本や、一枚刷りの浮世絵が数多く出版された。また、京都の版元が江戸にも出店するようになり、出版業の中心地は江戸に移っていった。

なお、江戸で作られた娯楽本や浮世絵などは地元で作られた本という意味で「地本(じほん)」と呼ばれ、それらを中心に扱う版元は地本問屋、そして学術書を中心に扱う版元は書物問屋とそれぞれ呼ばれた。

地本が次々に発表されることで庶民の読書熱は高まっていたが、本は誰もが気軽に買える値段ではなかったという。そこで貸本屋が隆盛を極め、読者層の拡大に貢献した。

一方、出版物はしばしば幕府の統制の対象にもなり、とりわけ1787(天明7)年から1793(寛政5)年にかけて松平定信が主導した寛政の改革では、好色本や体制批判を内容とする本の発行が禁じられるなどの抑圧を受けた。しかし、多くの版元は幕府の目をかいくぐって新たな商機を見いだし、事業を継続させた。

それでは、以上の概略を踏まえたうえで、各館の展示の概要を紹介していこう。

太田記念美術館「蔦屋重三郎と版元列伝」

浮世絵専門の美術館である太田記念美術館では、前期(8月30日~9月28日)と後期(10月3日~11月3日)に分けて、蔦重をはじめ、浮世絵草創期から明治時代まで約230年の間に活躍した12の版元が出版した浮世絵と本を紹介した。以下では、その中から主要な版元を、同展の図録の掲載順に取り上げる。

蔦屋重三郎

江戸・吉原に生まれた蔦重は出版文化の盛り上がりを受け、1772(安永元)年に吉原大門前で「耕書堂」という店を開いた。当初は地本の小売りと貸本業を営んでいたといわれている。やがて自らも出版を手掛けるようになり、1783(天明3)年には当時の江戸の物流拠点であった日本橋に進出した。

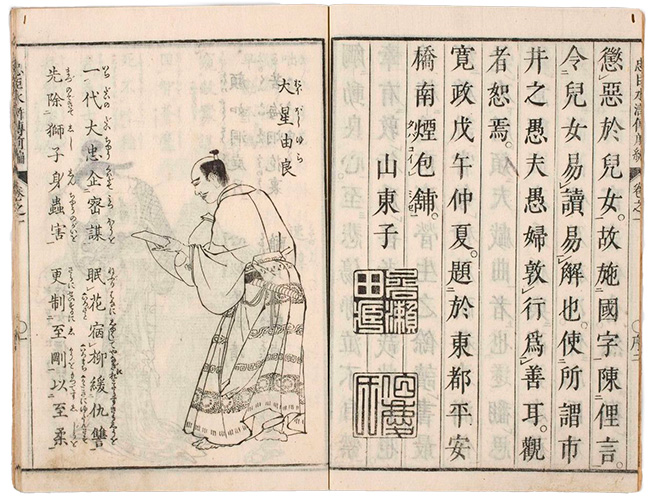

初期の出版では、吉原の案内書である「吉原細見」などが好評を博し、やがて当時の子ども向けの教材である往来物、洒落や風刺の効いた内容の絵本である黄表紙、狂歌(風刺的な短歌)に絵を添えた狂歌絵本などのジャンルを手掛けた。

寛政の改革下では、幕府が学問を奨励したことから1791(寛政3)年に書物問屋仲間に加入するも、同年に出版した洒落本が絶版、自身は身上半減の処分を受けた。だが、起死回生を期して喜多川歌麿の美人大首絵や東洲斎写楽の役者大首絵などの名品を世に送り出し、1797(寛政9)年に数え年48歳で病没した。その後5代目まで続いたとされる。

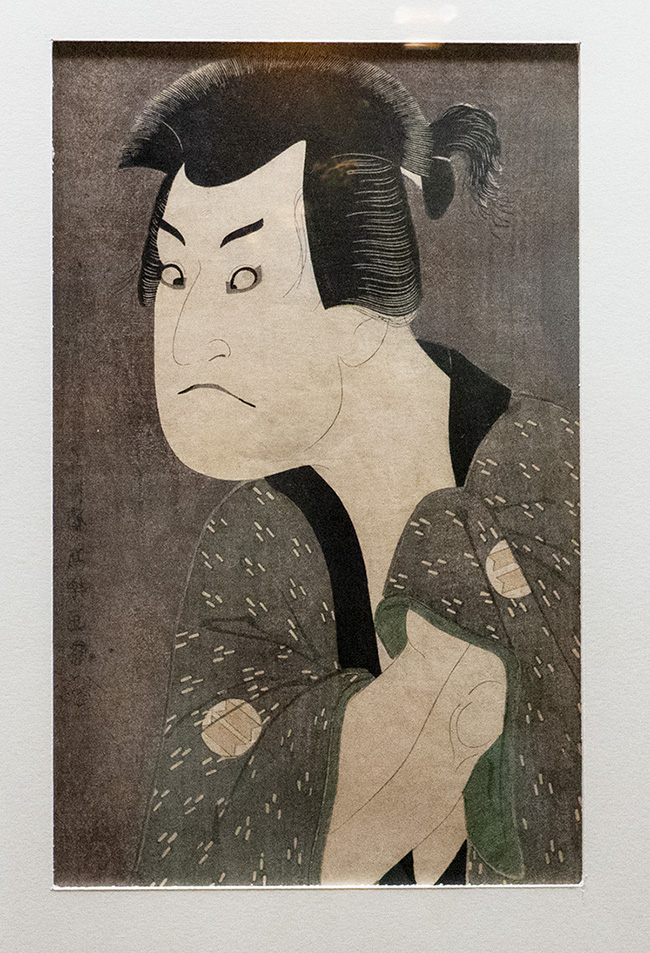

1794(寛政6)年5月/大判錦絵/版元:蔦屋重三郎/太田記念美術館 蔵

人物の胸から上を描く「大首絵」という様式で描かれている。狂言「花菖蒲文禄曽我(はなあやめぶんろくそが)」に基づく。この狂言は、1701(元禄14)年に起きた「元禄曽我」と呼ばれる、石井兄弟による敵討ちを題材にしている。敵役である水右衛門の荒んだありさまが、眉と目を吊り上げた表情、ほつれた髪などで表現されている。

蔦重の主な功績は、時流に応じた新たな事業の発案、版元仲間や作家と連携した事業展開、絵師などの人材の育成といった点が挙げられる。

鱗形屋

1655〜1658(明暦元〜4)年ごろに創業した、江戸の草分け的な版元である。初期は吉原の遊女を紹介する「遊女評判記」や、京都の出版物を江戸独自の造本様式に改めた江戸版と呼ばれるジャンルの本を刊行した。

1775(安永4)年に、黄表紙の初作といわれている『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』を出版。また、浮世絵にも参入し、紅絵、漆絵、紅摺絵などの分野で優れた作品を残している。

1750(寛延3)年9月/大判紅摺絵/版元:鱗形屋孫兵衛/太田記念美術館 蔵

獅子頭を手に、能楽の「石橋」を翻案した所作を踊る様子が描かれている。躍動感にあふれ、紅と緑の対比が鮮やかである。

だが、1772(明和9・安永元)年の火災で店が類焼、1775(安永4)年以降は不祥事への加担が次々と露見し、18世紀末の寛政期ごろに廃業したと考えられている。

鶴屋喜右衛門

1624〜1644(寛永元〜21)年ごろに京都で創業、1661〜1673(寛文元〜13)年ごろに江戸に出店した。人気絵師を前面に押し出す戦略を展開し、江戸時代初期の出版界では中心的な版元の一つであった。

特に、草双紙で安定した出版活動を展開。1799(寛政11)年と1801(享和元)年に2代目蔦重と共に出版した山東京伝『忠臣水滸伝』(前・後編)は、読本流行の契機となった。

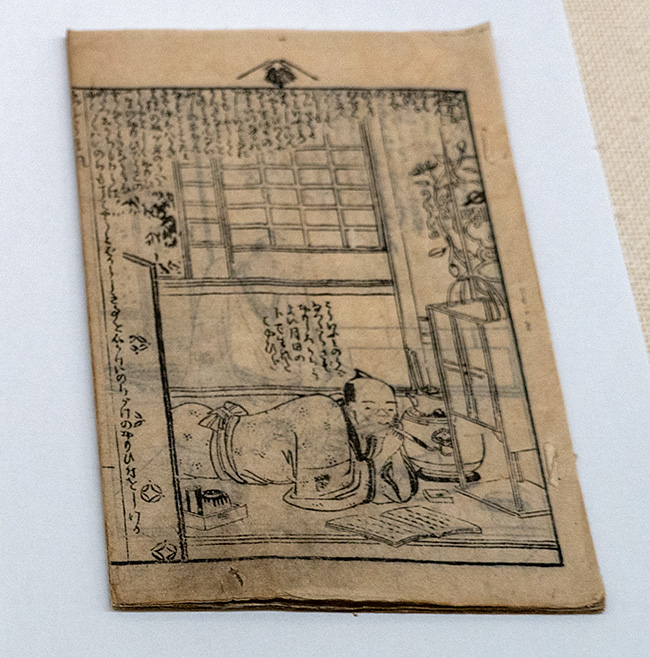

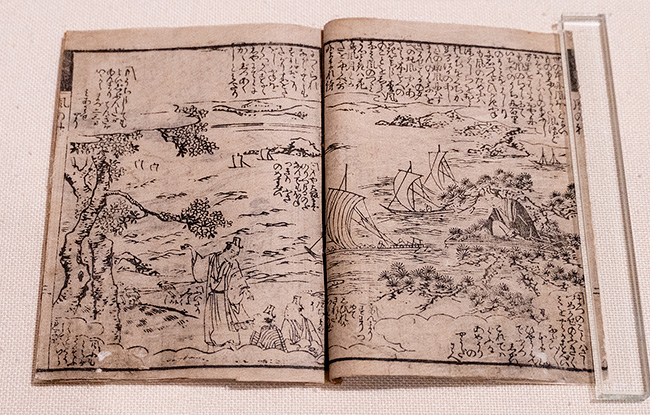

前編:1799(寛政11)年、後編:1801(享和元)年/墨摺半紙本10冊/版元:蔦屋重三郎、鶴屋喜右衛門/国文学研究資料館蔵

歌舞伎の演目「仮名手本忠臣蔵」に当時流行していた「水滸伝」の世界観を合体させた新趣向の読本。

その後、当主の死去や火災などの不運が続いたため衰微したという。

西村屋与八

1751(宝暦元)年よりやや以前に開業したとみられる。大画面に群像を描く「浮絵」などの当時としては斬新な表現スタイルを打ち出したほか、葛飾北斎を起用し、この時代を代表する錦絵「富嶽三十六景」を出版したことが特筆される。

1830〜1830(文政13〜天保2)年ごろ/大判錦絵/版元:西村屋与八/太田記念美術館蔵

北斎が60歳台に発表した風景画シリーズの代表的な作品。当初36図を刊行したが、人気のため10図を追加し、全46図となった。

また、数冊の草双紙をまとめる合巻という出版形式の本も手掛けた。1840(天保11)年に経営不振で閉店した。

和泉屋市兵衛

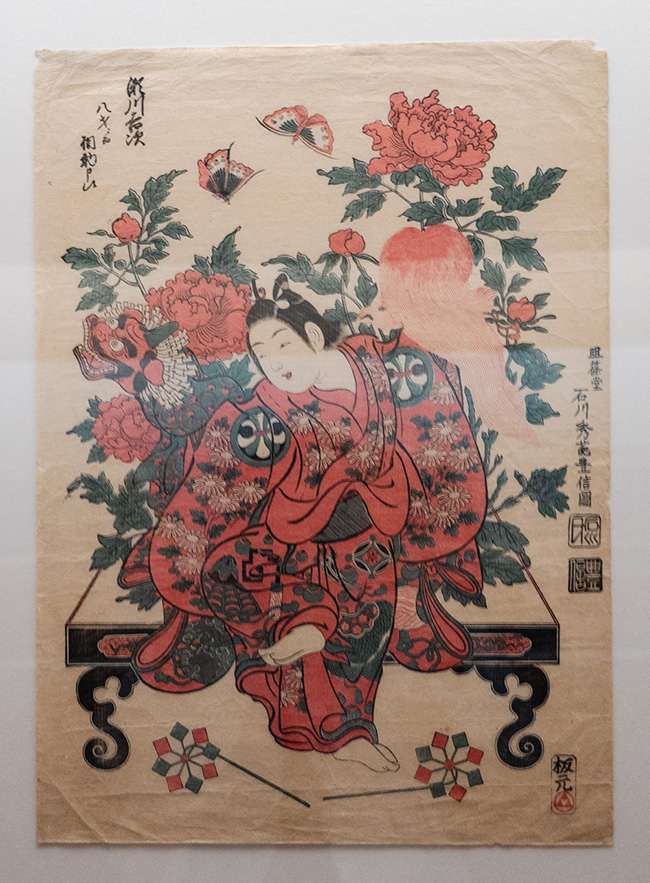

1688〜1704(元禄元〜17)年ごろから活動が確認されており、歌川豊国の役者絵などで人気を博した。1804〜1818(文化元〜15)年には山東京伝や曲亭馬琴を作者に迎えた合巻を、1818〜1844(天保元〜27)年には美人画や風景画などの一枚絵を、明治期には東京の街並みを描いた錦絵を出版した。

1873〜1874(明治6〜7)年ごろ/大判錦絵3枚続/版元:和泉屋市兵衛/太田記念美術館蔵

銀座から京橋方面を望んだ風景画。明治5年の銀座の大火から復興し、西洋流のれんが造りの建物が並んでいる。空や雲に鮮やかな赤を多用する様式は「赤絵」と呼ばれた。

また、寺子屋の急増に応じて1845(弘化2)年に往来物の出版にも乗り出し、明治期に学校教育制度が確立すると教科書分野の市場を席巻した。しかし、1882(明治15)年に偽版制作の主導を告発されて没落したとされる。

竹内孫八

開業は1832(天保3)年ごろとされるが、現在確認できる出版物は、1833〜1837(天保4〜8)年ごろのものだけである。風景画を中心とし、特に歌川広重「東海道五拾三次之内」(通称「保永堂版」)シリーズの出版で知られている。

1833〜1836(天保4〜7)年ごろ/大判錦絵/版元:竹内孫八/太田記念美術館蔵

東海道の53の宿場に日本橋と京橋を加えた55図の風景画シリーズの中で、特に知られている作品。白雨とは、にわか雨のこと。本シリーズは、当初鶴屋喜右衛門との相版だったが後に竹内孫八単独版となり、竹内孫八の屋号を取って「保永堂版」と呼ばれている。

その他、役者絵や合巻などを手掛けた。廃業時期は不明だが、1852(嘉永5)年の『地本草双紙問屋名前帳』には記載がない。

松木平吉

1764(明和元)年創業とされるが、本格的な出版事業は1830〜1844(天保元〜15)年ごろから。幕末に跡を継いだ4代目は小林清親(きよちか)を起用し、洋風の表現を取り込んだ風景版画を出版する。

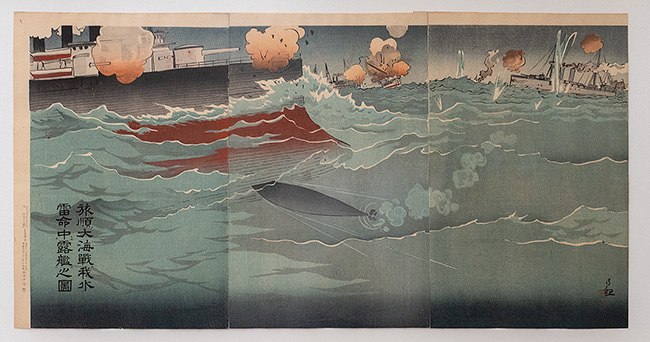

1904 (明治37)年2月/大判錦絵3枚続/版元:松木平吉/太田記念美術館蔵

日露戦争において、日本艦隊が旅順港でロシア艦隊に魚雷を発射した光景を描く。当時は輪転機で大量印刷した情報誌が発行されていたが、錦絵の分野でも新機軸として戦争画が制作された。

1877(明治10)年の第一回内国勧業博覧会には清親のほか河鍋暁斎(きょうさい)、月岡芳年(よしとし)などの作品を出品し、褒状を受賞。

1885(明治18)年に跡を継いだ5代目は大正時代まで出版活動を続けるものの、1923(大正12)年の関東大震災、その後の5代目とその息子の相次ぐ死去により、廃業となった。

*

本展で紹介された出版物には、精緻な描写、大胆な構図、滑稽な表現など多彩な魅力があり、これらを世に送り出した版元と作家の気概や反骨精神を垣間見ることができるのが特徴であったといえよう。

印刷博物館「あれもこれも蔦重!お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎」

TOPPANホールディングスが運営する印刷博物館では、常設展会場の一角を使い、ミニ展示「あれもこれも蔦重!お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎」を開催した。同館が保有している出版物から、蔦重とその周辺の版元・作家が手掛けた幅広い分野の資料を展示するもので、以下では展示品の一部を紹介する。

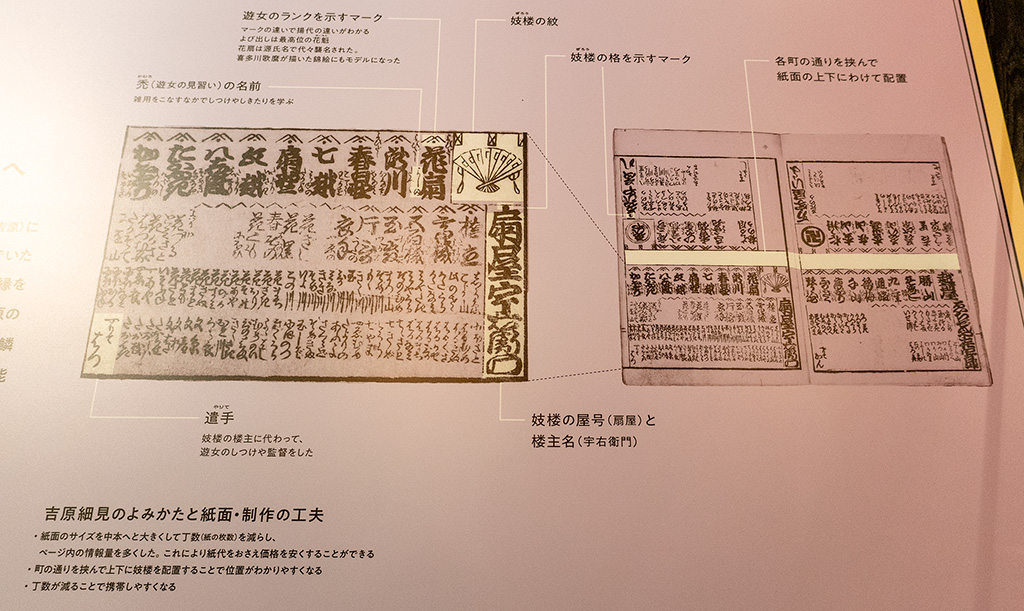

吉原時代の出版物では「吉原細見」シリーズから1792(寛政4)年に刊行された本の実物と、その読み方や制作の工夫を解説したパネルなどを展示。

蔦重はコストを抑え価格を下げるため、紙面サイズを従来のものより拡大して1ページの情報量を増やし、丁数(紙の枚数)を減らした。また、遊郭内を案内するページでは、紙面の中央を通りに見立て、その上下に妓楼を配置して、それぞれの位置関係が一目で分かるようにした。

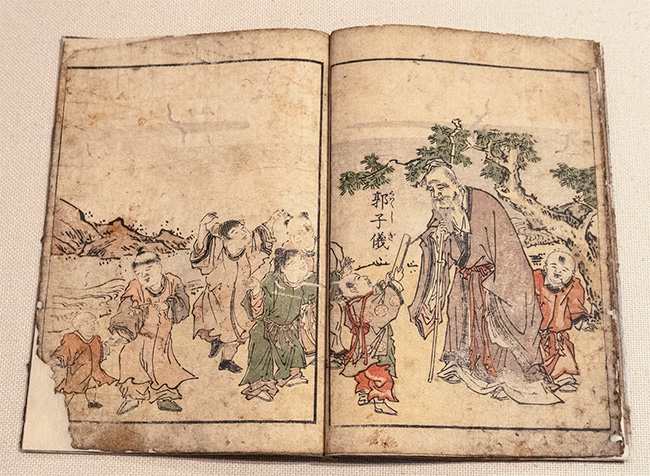

そして日本橋に進出後の出版物では、絵師や戯作者と共に作った多色摺絵本や狂歌絵本のほか、書物問屋として販売した実用書も紹介した。

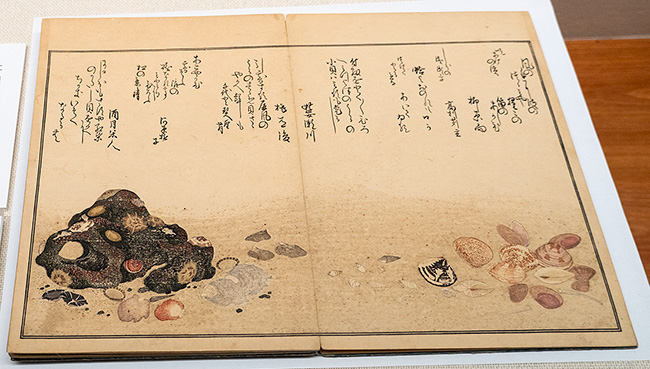

1791(寛政3)年/版元:蔦屋重三郎/印刷博物館 蔵

吉兆画題を多色刷りで表現している。

寛政の改革後の出版では、喜多川歌麿の美人画、東洲斎写楽の役者絵の複製を展示するほか、蔦重をめぐる版元、作家らの相関図をパネル展示した。

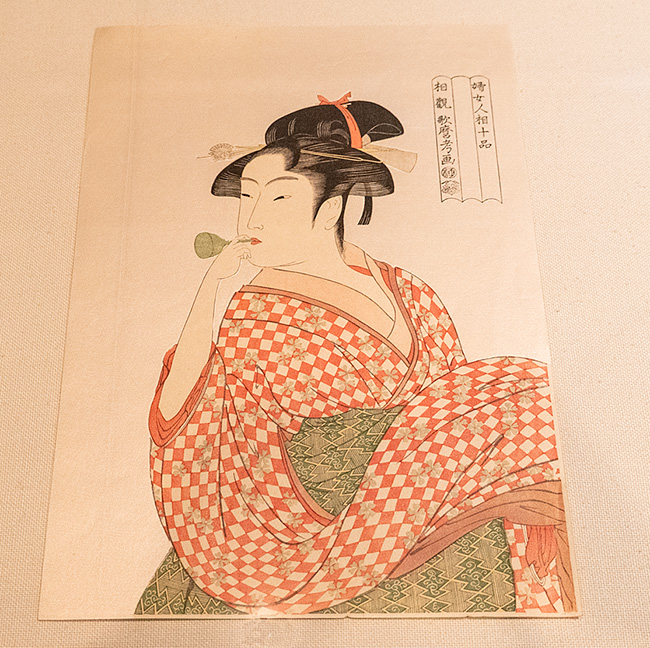

1792〜1793(寛政4〜5)年/版元:蔦屋重三郎/印刷博物館 蔵

写楽の役者絵と同じく大首絵の様式である。背景に雲母摺を施し、華やかさを演出している。

また、蔦重とつながりのある作家として、奉公人であった十返舎一九などを紹介。

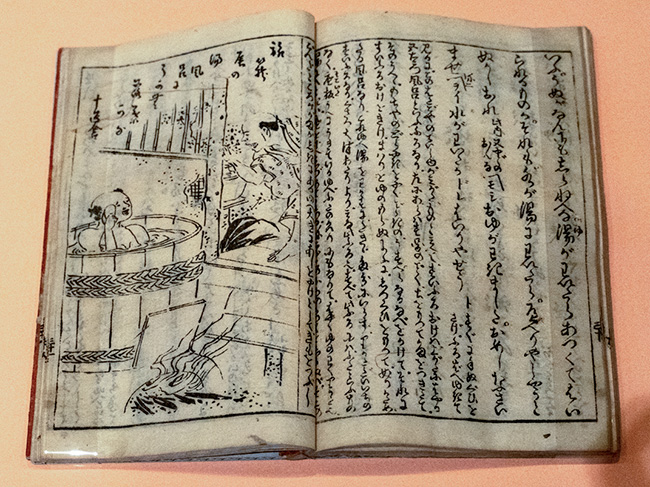

1802〜1814(享和2〜文化11)年/版元:紙屋利助/印刷博物館 蔵

弥次郎兵衛・喜多八コンビによる伊勢神宮詣の物語。一九は蔦重の下で、印刷の下準備や挿絵描きを行うなかで才能を見いだされたという。

寛政の改革を推進した老中の松平定信が編纂した図録集も展示した。そして、蔦重の没後に跡を継いだ2代目が手掛けた出版物も紹介した。

1799(寛政11)年/版元:蔦屋重三郎(2代目?) /印刷博物館 蔵

人気作家であった曲亭馬琴が手掛けた黄表紙。擬人化された風が女性と恋に落ちる物語である。挿絵は北尾重政、版元は2代目蔦重と考えられている。

常設展示会場内には、ミニ展示コーナー以外にも、江戸時代の版元の活動と出版物を解説するコーナーがあり、両方を鑑賞することで江戸の出版事情への理解を深めることができる趣向となっていた。同館の日本の印刷史に関する知見を生かし、ポイントを押さえて分かりやすくまとめられていた。

ここまで紹介してきたように、江戸時代の版元は時流の変化に対応しながら事業を展開してきた。だが、明治期には新興出版社の台頭をはじめ、活版印刷と洋装本の普及などにより、徐々に姿を消すことになったとみられている。 とはいえ、世相と読者ニーズをいち早く捉え、同業者や作家との連携で新事業を開拓していった先駆者たちの実績には、現代の印刷・出版に携わる者たちにも学ぶ点があるのではないだろうか。

■五館連携 蔦重手引草

東京都内の太田記念美術館、大東急記念文庫、印刷博物館、たばこと塩の博物館、国文学研究資料館の5館が、それぞれの専門性を生かして蔦屋重三郎を取り上げた企画(会期終了)。

■蔦屋重三郎と版元列伝

会場:太田記念美術館

会期:前期 2025年8月30日(土)~9月28日(日)

後期 2025年10月3日(金)~11月3日(月・祝)

■あれもこれも蔦重! お江戸の名プロデューサー蔦屋重三郎

会場:印刷博物館 常設展示室

会期:2025年9月2日(火) ~ 11月3日(月・祝)

主催:TOPPANホールディングス株式会社 印刷博物館

(JAGAT 石島 暁子)

※会員誌『JAGAT info』 2025年10月号より一部改稿