~顧客に選ばれる企画提案作成のための必須プロセスをワークで学ぶ 続きを読む

「営業・企画系」カテゴリーアーカイブ

2022/7/27 【オンライン】情報の活かし方とアイデア発想法 お申込み

セミナー名:オンライン情報の活かし方とアイデア発想法

開催日:2022年7月27日(水) 13:30-17:30

参加費:JAGAT会員:15,400円(税込)/一般:20,900円(税込)

→詳細案内ページ

・申込みは、下記のフォームに必要事項をご記入のうえ、送信ボタンを押してください。

・申込フォームにメールアドレスを入力した後「Enter」ボタンを押すと、フォームの内容が送信されてしまいます。恐れ入りますが、「Tab」ボタンを使う、マウスを使うなどの方法でカーソル移動をお願いします。

※ご注意ください※

本 メールにご登録いただくと、申込完了メールが送信されます。登録後、数分経ってもメールが受領できない場合は、迷惑メールフィルタ等の要因が考えられま す。その場合は、お手数ですが、メール(![]() )またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。

)またはTEL(03-3384-3411)までお問合せください。

【ご入力いただいた個人情報に関する内容は厳正に取り扱います】

【オンライン】顧客に選ばれる印刷営業活動の鉄則

見積もりで負けても受注できる! 続きを読む

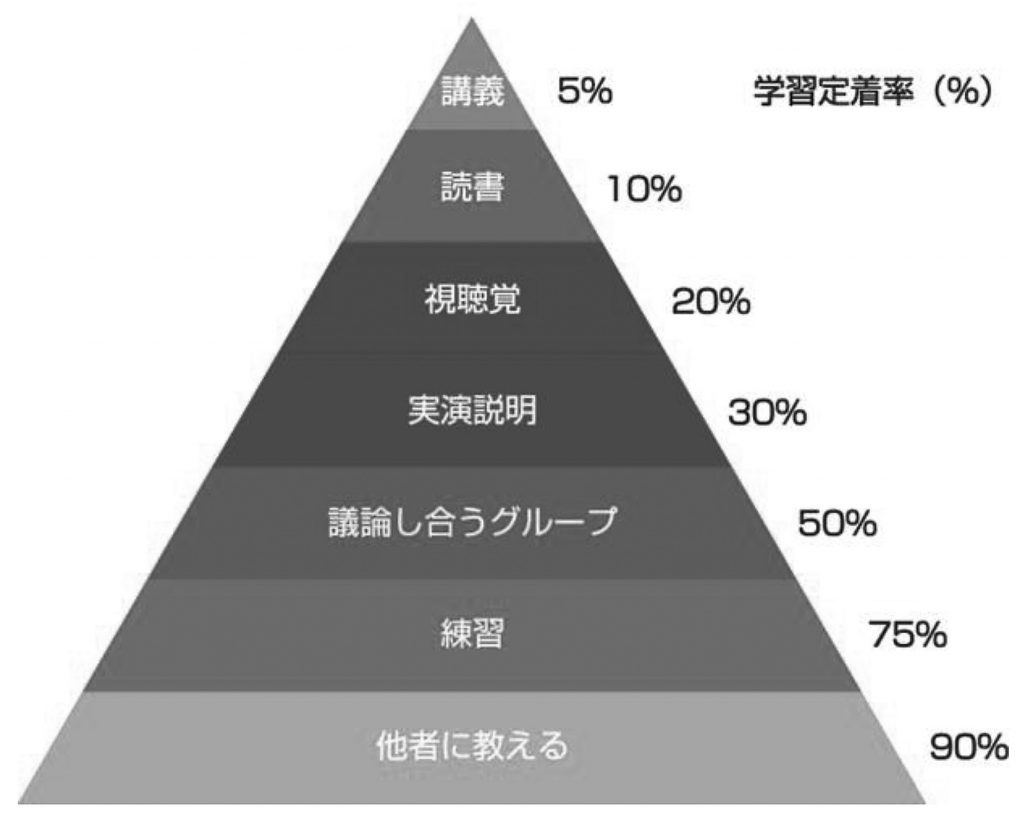

教えることで学ぶラーニングピラミッド

~社員の主体性を育てる~

社員教育において効果を上げるには、社員自身のそれぞれの主体性がカギを握る。「勉強しろ!」「努力しろ!」という掛け声だけでは効果は上がらない。目標とプロセスを共有すると同時に社員の主体性が重要になる。学びの場、教育の場を如何につくれるかが鍵を握る。学びの場は、知識を詰め込むことやセミナー等に参加せるだけでは効果は望めない。自分で課題を見出して気づきのプロセスを体験させることが大切だ。中でも“教えるプロセス”が高い効果が得られるとされる。自身が覚えた知識や課題を発見し解決できたことを他者に教えることだ。考えが整理され、主体性が発揮される。アメリカ国立訓練研究所が発表した研究結果で、7つの学習方法を学習の定着率順に並べたラーニングピラミッドでは、学習方法がしっかり頭に残るかを分類してピラミッド型にまとめている。ラーニングピラミッドを見ると、単に講義を受けているだけでは学習定着率が5%と低く、覚えたことを他の人に教えると学習定着率が90%になっている。つまり、受動的な環境ではなく、能動的になる環境が効果的だと示している。

- Lecture(講義)…5%

- Reading(読書)…10%

- Audiovisual(視聴覚)…20%

- Demonstration(実演説明)…30%

- Discussion Group(議論し合うグループ)…50%

- Practice Doing(練習)…75%

- Teaching Others(他者に教える)…90%

一方、能動的な学習の場は、社会人になればなるほど少ないのが現状だ。リクルートワークス研究所「全国就業実態パネル調査2018」によれば、1年間に自分の意志で仕事にかかわる知識や技術の向上のための取り組みをした雇用者の割合は、33.1%という数字になったということだ。7割弱の人が学ぶ習慣を持っていないということになる。社員の学ぶ機会をどうつくっていくかは、企業の競争力を強化する上でも重要な課題となっている。そもそも教育は、educationと英訳される。educationとは何か?educoというラテン語から来たもので「人間の内部にもともと備わっている才能を引き出す」という意味だ。社員の学ぶ習慣をつくることは、企業の日常活動においても育むことができる。学びの機会は、何もセミナーや資格取得に限ったことではない。改善活動などの仕事の中にも機会は身近にある。様々な教育ソリューションもその上で効果が高まると考えられる。

(CS部 古谷芸文)

4月のセミナー開催予定 https://www.jagat.or.jp/cat3

印刷営業マネージャースキルアップ講座

JAGATは「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する企業の労働生産性の向上を目的とした「生産性向上支援訓練」の事業取組団体として選定を受け、その一環として、印刷ビジネスに役立てて頂けるセミナーを提供します。

ねらい

営業リーダーの役割を考え、チームで目標達成するために必要な知識や組織力強化のための具体的な手法をワークを交え、実践的に学ぶ。

開催日時

研修は2日間の構成で開催いたします。

1日目:2021年 3月 4日(木) 11:00~18:00

2日目:2021年 3月 5日(金) 10:00~17:00

定員

15名

詳細

カリキュラム

■目標達成における管理者の役割

・印刷営業マネージャーの役割

・メンバーのモチベーションを高める要素とは

・部下やメンバーのマネジメント方法

・対話で組織を活性化させる「コーチング指導」

◇演習:グループワーク、ロールプレイング

■組織力強化

・チームの意義と効果の確認

・理想のチームのつくり方

◇事例紹介、グループ討議

・組織力強化のためのチームマネジメント

・組織営業のプランニング方法

◇演習:グループワーク、ロールプレイング

受講対象

・営業リーダー/ 営業管理職 / 組織営業強化のための手法を学びたい方

受講資格

印刷会社及び関連業界企業に属している社員の方はすべて対象

講師

上妻 祐司 (こうづま ゆうじ)

OD人事経営コンサルティング 代表

中小企業診断士

法政大学卒業後、共同印刷株式会社に入社。グループ長として商業印刷分野の法人営業に従事。航空会社、自動車会社、住宅メーカー、大学、官公庁、金融機関、出版社などを担当。営業戦略の策定、企画書の作成、販促物の受注・制作に携わる。

人事部教育課では、教育課長として教育プログラムの企画・開発および社内講師を行い、また、経営スタッフとして経営企画業務に従事。

その後、OD人事経営コンサルティングを立ち上げ、印刷業を中心とした製造業の経営支援、各種団体、民間企業を対象とした教育研修の講師に従事し、現在に至る。

会場

公益社団法人 日本印刷技術協会セミナールーム

東京都杉並和田1-29-11

東京メトロ 丸の内線 中野富士見町駅下車 徒歩5分

参加費(税込)

1名 5,500円

お申込

●Webからのお申込み

Web申込フォーム に必要事項をご記入のうえ、お申込みください。

お申込書をプリントアウトし必要事項をご記入のうえ、

03-3384-3168までFAXにてお送りください。

◆申込締切 : 各コース開催日の10日前まで

※但し定員になり次第締め切ります。

お申込みが確認され次第、参加証をお送りさせていただきます。

■内容に関して問い合わせ先

内容に関するお問い合わせはお気軽に下記までお寄せください。

CS部 セミナー担当 電話:03-3384-3411

■お申し込み及びお支払に関して

管理部(販売管理担当) 電話:03-5385-7185(直通)

公益社団法人 日本印刷技術協会

オンラインイベント運営の背景、映像と音に慣れる

全国高等学校鉄道模型コンテストオンラインにみる背景

今年は、様々なイベントがオンライン化になっている。リアル会場で開催していたものをWeb上で展開するにはそれなりのノウハウが必要になる。

毎年8月に東京ビッグサイトで開かれていた「全国高等学校鉄道模型コンテスト」。今年は11月22、23日にYouTubeで生配信された。鉄道好きで知られるホリプロマネジャーの南田裕介さんやアナウンサーの久野知美さんが司会進行を務め、各校の作品を紹介しながら、学校や自宅にいる高校生とオンライン会議システム「Zoom」でやり取りしたという。(教育サイト朝日新聞EduA12月25日より)同コンテストには例年、140~150校ほどが参加しているが、今年のオンライン開催では、約100校がエントリーし、実際に参加したのは89校にとどまったというが、それでも89校が参加し、オンラインイベントが成功している。事務局によれば5年前から参加校には作品を紹介する動画を制作してもらい、コンテスト会場で流したりYouTubeで配信したりしてきた経験により、高校生の動画制作やプレゼンのスキルが総じて高かったことが背景にある。

成功のポイントは、配信手段も大事だが何を配信するか、コンテンツが重要になる。リアルと違うところは、音と映像のコンテンツだということだ。映像と音を学び、扱うことに慣れることが必要になってくる。企業活動では、外部スタッフに依頼(外注)することもあるが、単なる丸投げではいけない。当事者は、日常の中で見識を高める必要がる。良いものつくるには理解し把握することが肝心だ。

ダイナミックマイクとコンデンサーマイクを使ってみた。丸覚えより考えることが大事

音を収録するには、マイク(マイクフォン)が欠かせない。マイクには、ダイナミックマイクとコンデンサ-マイクがある。しばしばユーチューバーの間では、コンデンサーマイクがお勧め商品として話題になることがある。感度が高く、微細な音まで拾うからだ。だからといって「感度が良い=質が良い」とは限らない。使う状況によっては変わる。

・ダイナミックマイク:電源不必要、丈夫で比較的湿度に強い、感度が低い(比較的安価)

・コンデンサーマイク:電源必要、振動や湿気に特に弱い、感度が高い(比較的高価)

例えば、ライブ会場や展示会場では、人ごみや物音などの雑音が多い環境だ。感度が高いことが仇となり、余計な音が妨げとなる。よってダイナミックマイク(ボーカルマイク)を選択することになる。感度が低めでしっかりしたマイクをしっかり近づけて使うのだ。機材を使いこなすコツは、手順を丸覚えをすることではなく、「慣れる」に加え、「何故か?」というロジックを考えることだ。当JAGATでは、page2021オンライン開催に向けて配信システムの構築と共に映像収録ノウハウについてもこの4月より試行錯誤の繰り返しながら体制を整えてきた。音の収録、マイクの選択一つとっても自問自答を繰り返してきた。page2021リアル&オンラインのハイブリッドで開催される。公開されるコンテンツは、会場、音と映像配信体制づくりも重要になる。

CS部 古谷芸文

page2021 https://www.jagat.or.jp/cat8_2021

アイデアを出すためのアート思考について

ビジネスに欠かせないアイデア

ビジネスにはアイデアが欠かせないものだ。だが、アイデアは、「出せ!」言われても易々と出せないものだ。アイデアとは何か。ひとことで言うとビジネスでは、「実現につながる思いつきのこと」ではないだろうか。そもそも発想するということは、自発的な行為であり、モチベーションが重要だ。

今年の情報処理学会関西支部大会では、追手門(おうてもん)学院大手前中・高校(大阪市中央区)のロボットサイエンス部の研究が「盲導犬ロボットとプログラミング教材」ともにジュニア会員特別賞に選ばれた。朝日新聞デジタル(2020年11月23日)によれば、部員は70人。ロボットの世界大会に6年連続出場し、挑戦する分野も多彩になってきたという。盲導犬ロボットを開発したのは中学2年生のチーム、オンライン上で論理的思考力を育むプログラミング教材を作ったのは高校2年生だ。それぞれ論文の提出後、9月、同大会のオンラインで研究内容を発表した。部員の活動は、取り組みたいテーマを決め、15を超える分野でロボット作りに取り組んでいる。持続可能な開発目標(SDGs)をテーマにした高校生4人のチームは、7月にインド洋の島国モーリシャス沖で座礁した船からの重油流出に注目し、重油回収ロボットを製作中だ。同校ロボット・プログラミング教育推進室長でもある福田さんは「テーマを生徒に考えさせることが重要で、私の仕事は段取りだけです」と言う。つまり、作業を与えるのではなく、考える機会を与えているのだ。

アート思考とアイデア

「アート思考」が話題になっている。大まかにいえば「アーティストの作品づくりでの思考法を取り入れること」だ。自己を探求し、ものごとの見方や主張を作品で表現し、新たな価値を創造していくものだ。これまでの常識にとらわれない考え方や表現が芸術性を高め柔軟な発想が作品としてつくり上げられていく。アート思考と並びデザイン思考も話題になることがあるが、両者には違いがある。「アート」は、作家の自由な表現や創造を指し、アートの目的は人々に感動をもたらし、世の中に問題提起をしたりすることだが、大衆に受け入れられることを目的とはしていない。「デザイン」は、課題解決が目的となっている。例えば、ビジネスとしてデザインは、商品やサービスを使いやすく、顧客に好まれやすくすることを考え、最適な形に落とし込むことになる。つまり、アートは自己の価値が起点となり、デザインは社会の価値に合わせることにおいて大きな違いがある。

そこで、ポイントとなるのが「社会」だ。コロナ禍で変化する社会は、「VUCA(ブーカ)」とも呼ばれ益々混沌としている。VUCAは、1990年代後半にアメリカで使われるようになった軍事用語だが曖昧な社会を表している。社会が何であるか分からない中、さらに注目を集めているのが「芸術(アート)分野」である。物事を垂直に捉えるのではなく、自己が縦横、自由に発想することが求められる。企業の発展においても社員一人一人のアイデアが益々鍵を握りそうだ。

(CS部古谷芸文)

JAGATセミナー案内

Withコロナ、社員教育とコミュニケーションのオンライン化について

環境の変化にいち早く対応する

コンビニ大手では、おでん商戦が始まった。おでんと言えば寒い冬のイメージがあるが、9月この時期は「少し肌寒くなった」などと感じる季節の変わり目が商機となっている。急な体感温度の変化によって、消費者の手がおでんに伸びるのだという。朝日新聞デジタル(2020年8月26日)では、新型コロナウイルスの感染を防ぐため、レジ横のおでん鍋に透明な仕切りを設置。外出の自粛や在宅勤務の広がりを踏まえ、電子レンジなどで温める冷蔵タイプにも力を入れている等の記事が紹介されている。いち早くコロナ禍を受け入れ、試行錯誤が続いている。コロナ禍では、生き残るためにいち早く順応することが肝心だ。

オンライン会議システムの普及とリカレント教育にみる機会の広がり

オンライン会議システムの普及は、コロナ禍に順応するために必要なコミュニケーション手段の時流のひとつだ。リアルでの面談が不可能になれば、遠隔での手段が必要になる。効果的に使いこなすことが肝心だ。サントリーHD社長の新浪剛史のインタビュー記事「日本よ、面白い若者をもっと経営に参画させよう」(ニュースウォッチ日刊工業新聞8月24日配信)米国の子会社であるビームサントリー社員との対話では、「コロナ禍でオンライン会議がコミュニケーションツールとして普及した。私も活用している。バーチャルではあるが、社内の多様な層と直接対話がしやすくなった。今までは(後略)」コミュニケーションにおいて、立場や時間、場所の制約が変わったことを取り上げている。更に、教育については、リカレント教育の重要性についても触れている。「(前略)今後、デジタル変革において、企業は、従業員のリカレント教育(社会人の学び直し)にも深く関わっていく必要がある。機械ができることは機械に任せ、人にしかできないことは人が突き詰めていくことになる。そこで、リカレント教育が注目されている(後略)」とある。経営者が教育に積極的に関与することの重要性を述べている。 リカレント教育は、現在、生涯学習の方法の一つとして知られている。提唱したのは、スウェーデンの経済学者ゴスタ・レーンで、「急速に変化していく現代社会に適応していくためには、生涯にわたって教育を受け続けることが重要であり、必要に応じて労働と教育を交互に行える状態が好ましい」と提唱している。生涯にわたって教育と就労のサイクルを繰り返す教育制度のことで、リカレント(recurrent)とは「反復、循環、回帰」を意味し、日本語では「回帰教育」「循環教育」などと表現する。仕事に就いてからも、必要と感じたタイミングで学び直すことで「学び直し教育」「社会人の学び直し」とも呼ばれている。新しい知識を身に付けることで、キャリアアップや転職時のアピールポイントになることも期待できる。特にコロナ禍では、学び方も多様化し、オンライン化での環境整備は益々進んでいくと考えられる。

オンライン講座でのライブ配信とオンデマンドストリーミング配信

発展途上でもあるオンラインコミュニケーションのシステムは解決すべき課題もあるが、場所や時間、コストと利便性を考えると裾野が広がる可能は大きい。当JAGATでは、集合型セミナーの開催が難しい中、講座のオンライン化を進めている。オンラインセミナーでは、ライブ配信とオンデマンド配信の二つの方法がある。講座内容に合わせて使い分けをしている。

- ライブ配信

ライブ配信は、文字通り生放送での受講です。Web会議システムを使うことによって双方向のコミュニケーションが可能で、質疑応答や演習、グループワーク等にも対応できる。受講者は、リアルに近い感覚で、気づきや学びのポイントを掴むことも重要になる。

- オンデマンドストリーミング配信

ストリーミング配信は、動画やコンテンツをダウンロードしながら順次再生するしくみのこと。当講座では、事前に教育コンテンツを動画収録し、ストリーミングサーバに上げる。受講者は、場所や時間などを自由に選べ、反復して視聴することができる。自ら覚えることが基本になる。

教育環境が変化した今、集合セミナーのオンライン化は今や必須とされる。受講者に向けてコンテンツを最適化し配信システムを使いこなすかが当JAGATでもポイントとなっている。適時、講座の特性に合わせてライブ配信とオンデマンドストリーミング配信を組み合わせて効果的に開催している。

(CS部 古谷芸文)

オンライン印刷経営幹部ゼミナール ~2020年10月開講! https://www.jagat.or.jp/archives/77384

オンライン印刷ビジネス開発実践講座 https://www.jagat.or.jp/archives/37407

JAGATのセミナー<オンライン化推進中>https://www.jagat.or.jp/cat3

【オンラインセミナー】印刷営業の基本プロセスと実務知識

今年度入社した新入社員・中途・若手社員向けのフォローアップ講座

★顧客と人間関係づくりができる日常活動ポイントを解説★

印刷会社の営業は、印刷業の専門知識に加え、顧客の要望に対応し、満足度の向上に繋げなければなりません。印刷営業にも基本や型があります。基本プロセスをしっかり理解することにより、実務能力を高める必要があります。

このセミナーでは、入社1年未満の中途入社や若年層を対象に基本的な業務の流れを解説し、顧客との人間関係づくりや日常活動のポイントについて学びます。

開催日時

2021年10月13日(水)14:00~17:00

最少催行人数

6名

カリキュラム

〇印刷営業に求められる役割

・印刷ビジネスの特徴と魅力

・顧客の意識とニーズの変化

・今、印刷営業に求められる基本的役割

〇日常営業活動の基本プロセス

・基本プロセスと注意事項

・印刷物制作における営業の基本業務

〇人間関係づくりと顧客満足度の高め方

・顧客情報の提供と収集、活用

・顧客担当者との人間関係づくり

〇戦略的営業に取り組むために

・刈り取る営業と種蒔き育成営業の進め方

・企画提案営業の基本の「き」

※講師やプログラムはやむを得ず一部変更する場合があります。

対象

今年入社した新入社員・若手・中途社員・その他 印刷営業実務の基礎を勉強したい社員

講師

田中 信一(たなかしんいち)

株式会社ビジネスコミュニケーション研究所 代表取締役

■経営士【社団法人日本経営士会認定・会員番号第4857号】

■国際公認経営コンサルティング協議会認定CMC【CMC12451】

■全能連認定 マスター・マネジメント・コンサルタント【J-MCMC17032】

■ハーマンモデル認定ファシリテータ

1956年2月福井県生まれ。専修大学経済学部卒業。印刷会社就職後、

1989年(株)ビジネスコミュニケーション研究所を設立し、代表取締役に就任。

印刷産業を中心に全国で講演、営業関係研修、コンサルテングを行っている。

指導内容として「営業活動支援コンサルティング」「中・長期経営計画および

年度経営計画の策定・実施コンサルティング」「営業管理職再生講座」

「プロジェクト管理術」「営業革新」「業態変革」など多数。

著書『消費・商品トレンド93-94』船井総合研究所刊(共著)、

『こころときめく営業楽(学)1,2』『創注営業 実践バイブル』他。

参加費(税込)※6講座以上お申込み場合、特別料金で受講いただけます。

JAGAT会員 13,200円 / 一般 17,600円

<6講座以上受講割引>

JAGAT会員 12,100円 / 一般 16,500円

※6講座以上お申込み例(組み合わせは自由です):

①A氏→F1~F6 6講座

②A氏→F1・F5・F6、B氏→F2・F3・F4 6講座

③A氏→F1、B氏→F2、C氏→F3、D氏→F4、E氏→F5、F氏→F5・F6 7講座

●ご不明な点がございましたら、セミナー担当(TEL:03-3384-3411)までお気軽に

お問い合わせください。

【オンラインセミナー】JAGAT2021年度秋期フォローアップ総合研修一覧

| F1 | 10/5(火)14:00~17:00 印刷技術の基礎知識を学ぶ(プリプレス編) |

| F2 | 10/12(火)14:00~17:00 印刷技術の基礎知識を学ぶ(プレス・ポストプレス編) |

| F3 | 10/13(水)14:00~17:00 印刷営業の基本プロセスと実務知識 |

| F4 | 10/14(木)14:00~17:00 デジタル印刷の基礎知識 |

| F5 | 10/21(木)14:00~17:00 印刷ビジネス受注に必要なデジタルデータの基礎知識 |

| F6 | 10/27(水)14:00~17:00 デザイン・レイアウトの基本知識 |

お申し込み

●Webからのお申込み

![]()

お申込みフォームが開きます。必要事項をご入力の上、お申込みください。

※6講座以上受講ご希望の方もこちらからお申込みください

■FAXでのお申込み

![]()

お申込書をプリントアウトし必要事項をご記入のうえ、

03-3384-3216までFAXにてお送りください。

※6講座以上受講ご希望の方もこちらからお申込みください

■参加費振込先

参加費は、下記口座に開催日の2日前までに振り込み願います。

なお、お申し込み後の取り消しはお受けできません。代理の方のご出席をお願いします。

口座名:シャ)ニホンインサツギジュツキョウカイ

口座番号:みずほ銀行中野支店(普)202430

■内容に関して問い合わせ先

内容に関するお問い合わせはお気軽に下記までお寄せください。

CS部 セミナー担当 電話:03-3384-3411

■お申し込み及びお支払に関して

管理部(販売管理担当) 電話:03-5385-7185(直通)

公益社団法人 日本印刷技術協会

オンラインセミナーの効果と手段を整理する

環境の変化で価値を提供する手段は変る

様々な企業で経営環境の変化対応が加速度的に求められている。例えば、外食産業、大手牛丼チェーンの吉野家ホールディングス(HD)は、7月28日発表にて2021年2月末までに牛丼チェーン「吉野家」など最大で国内外の計150店を閉店することを明らかにした。不採算店を閉め、閉店は全体の約5%に当たるという。一方、朝日新聞デジタル(2020年6月23日)によれば、調査会社の富士経済によると、飲食店から料理を取り寄せる「外食デリバリー」の市場規模は右肩上がりで、2020年は3068億円と予測する。サービス手段による明暗がハッキリと現れた。これは、飲食という製品のニーズが無くなったものではなく、単純に3密を避けたいという消費者心理によるものだ。提供するサービズ(価値)と届ける手段(利便性)を整理して考えれば価値を提供するヒントが生まれるかもしれない。

オンラインセミナーの使い分け

当JAGATの集合型セミナーも今後益々開催が難しくなることが予測される。オンライン化は有力な選択肢のひとつだ。オンライン講座を企画する上でも肝心なことは、教育効果を考え、ニーズに合わせたシステムの選択やツールを使いこなすことだ。視点の一つに、子供の教育現場で、しばしば耳にすることがある。「インプットよりアウトプットで子どもは伸びる」という話だ。子どものやる気がポイントとなっている。心理学者エドワード・L・デシのモチベーション理論での「内発的動機づけ」にあたるものだ。重要なことは、怒られないためでもない、その活動がしたいからするという動機を与えることだ。言い方を変えればやりたくなるきっかけをつくることとも言える。セミナーの役割も、動機づけのために心を掴むことが肝心な要素だ。知識だけなら書籍や通信教育等だけでも十分だからだ。講師には、受講者に問いかけ、引き出し、腹落ちさせる能力が求められ、それがセミナーの魅力となっている。感情にも訴えかけることがセミナーの落とせない要素だ。

オンラインセミナーでは2種類の方法がある。ライブ配信とオンデマンド配信だ。講座内容に合わせて選択してある。

- ライブ配信

ライブ配信は、文字通り生放送だ。限りなく集合セミナーに近づけること。コンテンツとしては、ライブ感が重要。機能としては、双方向コミュニケーションが特徴。

- オンデマンドストリーミング配信

事前に動画収録を行い、ストリーミングよって配信する。コンテンツとしては、知的情報の質が重要。機能としては、受講者が時間や場所を自由に選択できる。

集合ゼミナーのオンライン化は加速している。当JAGATでもライブ配信とオンデマンドストリーミング配信を組み合わせて効果的に開催している。

助成金制度を上手く活用しよう!

新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や在宅勤務が続く中、こうした機会を有効に活用し、従業員の方々が自宅でスキルアップする機会を提供することは、将来を担う企業の人材を育成する上で国や自治体では、多くの助成金制度を設けている。

例えば、東京都の「中小企業人材オンラインスキルアップ支援事業」では、中小企業が従業員に対して行うeラーニングの経費を助成するものだ。民間の教育機関等が提供する多様なeラーニングに対して、助成率5分の4を行う。(※1社あたり最大32万円まで)助成対象期間は令和2年12月31日までとなっていて手厚い。

(CS部 古谷芸文)

オンライン印刷経営幹部ゼミナール ~2020年10月開講! https://www.jagat.or.jp/archives/77384

オンライン印刷ビジネス開発実践講座 https://www.jagat.or.jp/archives/37407

JAGATのセミナー<オンライン化推進中>https://www.jagat.or.jp/cat3